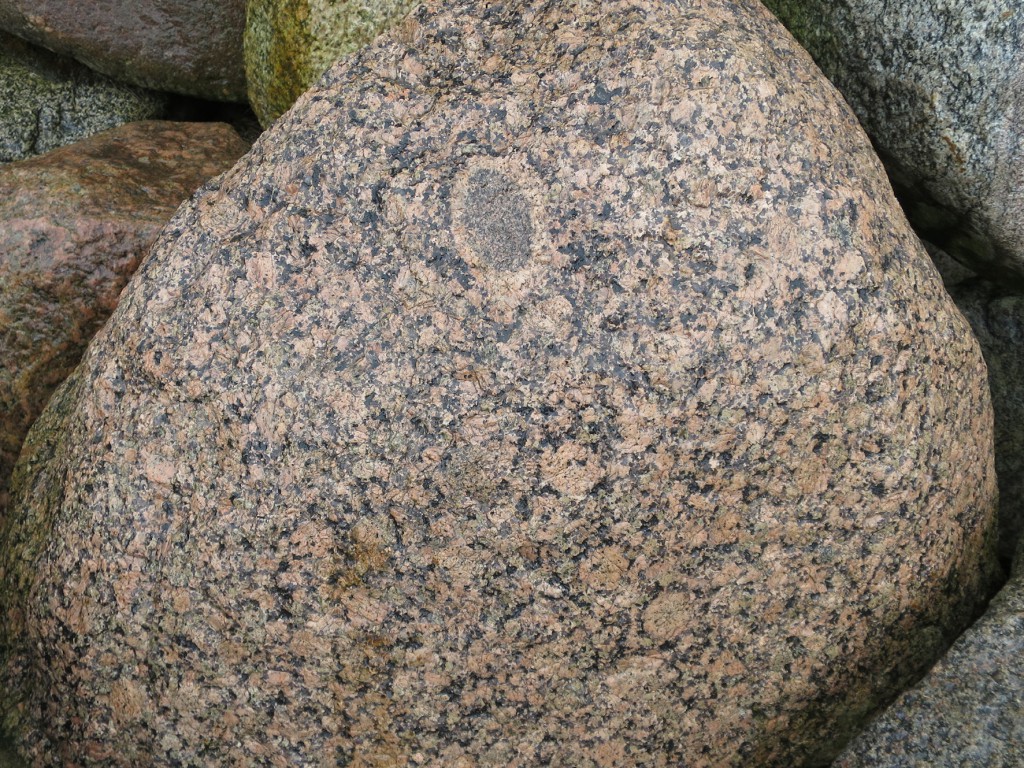

Großer Block eines Rapakiwi-Granits, ein sog. Porphyraplit (Nr. 070, Steinitz, Breite 70 cm). – Auf den Steinhalden der Niederlausitz finden sich Rapakiwi-Gesteine aus den ostbaltischen Rapakiwi-Gebieten in großer Zahl und Vielfalt. Ihre Zuordnung zu einem bestimmten Vorkommen ist in vielen Fällen kaum möglich, da in verschiedenen Rapakiwiplutonen gänz ähnliche Gesteine auftreten. Dies betrifft vor allem gleichkörnige Rapakiwi-Granite, Prick-Granite, Granophyre, Aplite oder Porphyr-Aplite. Hinzu kommt, dass entweder ein größerer, der überwiegende Teil oder das gesamte Vorkommen unter Wasser liegen und für eine Beprobung nicht zugänglich sind. Somit ist unser Kenntnisstand der Gesteine aller Rapakiwi-Vorkommen durch Anstehendproben in unterschiedlichem Maße, aber zwangsläufig lückenhaft:

- Åland-Archipel: vor allem der nördliche Teil und insgesamt etwa zwei Drittel des Plutons liegen unter Wasser.

- Kökar: Anstehendproben gibt es von einigen Schären im Nordteil des Plutons. Die bekannten Proben ergeben ein punktuelles, kein umfassendes Bild der Gesteine von Kökar.

- Rapakiwis vom Nordbaltischen Pluton: annähernd so groß wie der Åland-Pluton, liegt vollständig unter Wasser. Bisher beschrieben und mit einiger Wahrscheinlichkeit von dort stammend: Roter Ostsee-Quarzporphyr und „Ostsee-Rapakiwi“ (BRÄUNLICH 2016). Aufgrund der Ausdehnung der Plutons dürfte mit einer ähnlichen petrographischen Bandbreite an Gesteinen zu rechenen sein wie auf Åland.

- Teile des Rödö- und des Nordingrå-Plutons liegen unter Wasser. Auch im Ostteil des Bottnischen Rapakiwibatholiths scheint es Vorkommen von Rapakiwigesteinen zu geben, die nicht von sedimentären Deckschichten bedeckt sind. Zu diesem Batholith gehören neben den Rapakiwigesteinen von Nordingrå/Ångermanland vermutlich auch noch ausgedehnte Unterwasservorkommen.

- Liefert das vermutete Vorkommen des Braunen Ostsee-Quarzporphyrs, das in der Nähe des Landorttiefs vermutet wird, auch Rapakiwigesteine?

- etwa die Hälfte des Vehmaa-Plutons vor dem finnischen Festland liegt unter Wasser. Einige finnische Festlandrapakiwis konnten auf den Halden der Niederlausitz entdeckt werden. Diese Gesteine sind im Allgemeinen als Geschiebe sehr selten. Mit Rapakiwi-Graniten vom viel weiter östlich gelegenen Wiborg-Pluton ist nicht zu rechnen (POSTELMANN 1937, BRÄUNLICH 2016). Rapakiwis mit ähnlichen Gefügemerkmalen wie jene vom Wiborg-Pluton dürften eher aus Unterwasservorkommen weiter westlich stammen.

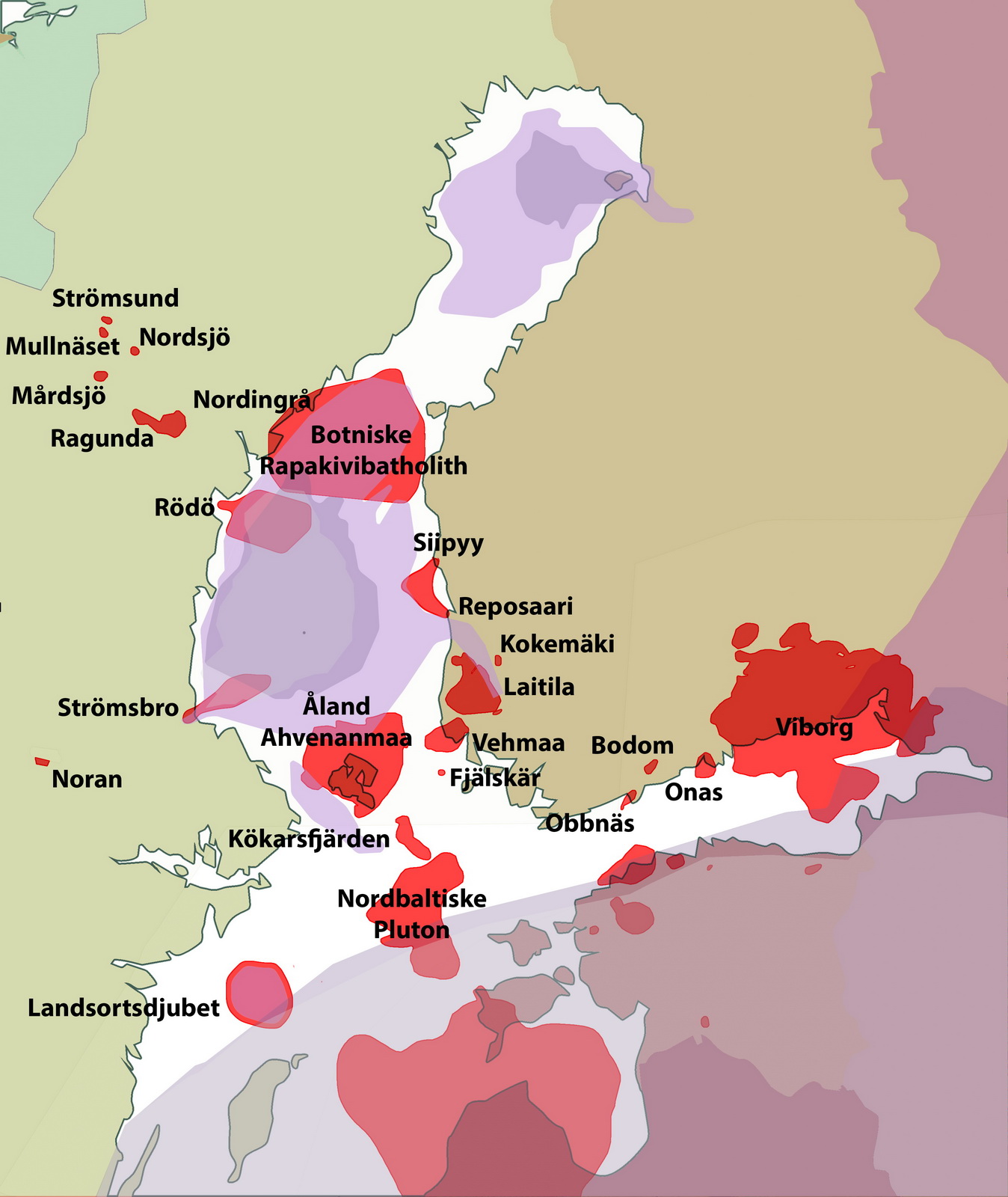

Kartenskizze aller bekannter Rapakiwivorkommen im Gebiet der Bottensee und der nördlichen Ostsee (Quelle: rapakivi.dk). Die grauviolette und violette Markierung zeigt die Verbreitung von Sedimentgesteinen, die zum Teil auch die Rapakiwi-Plutone bedecken. Die Vielfalt an Anstehendproben, die bisher auf Åland-Archipel gesammelt wurden (s. kristallin.de), deutet an, dass mit einer ungleich höheren Vielfalt an Gesteinen aus Unterwasservorkommen zu rechnen ist. Liefert der Nordbaltische Pluton Doppelgänger der Rapakiwi-Gesteine von Åland? Eine automatische Verortung rotbrauner Rapakiwi-Geschiebe nach Åland erscheint wenig sinnvoll. Vielmehr sollten nur solche Gesteine einem bestimmten Vorkommen zugeordnet werden, das durch Anstehendproben bekannt ist. Hinreichende Merkmale für ein Leitgeschiebe weisen nur einige Gefügevarianten auf, nämlich Wiborgit- und Pyterlitgefüge sowie einige quarzporphyrische Rapakiwis. Gleichkörnige Rapakiwis, die meisten porphyrischen Rapakiwis, Aplite, Porphyraplite, Granophyre und Prick-Granite können in unterschiedlichen Vorkommen ganz ähnlich aussehen.

Das Findlingslager in Steinitz lieferte zahlreiche Fotomotive, hier gibt es eine besonders abwechsungsreiche Vielfalt an Rapakiwigesteinen. Ein überwiegender Teil der bestimmbaren Rapakiwi-Granite stammt von Åland oder Kökar, es fanden sich aber auch mehrere Rapakiwis vom finnischen Festlands (Vehmaa- oder Laitila-Pluton). Einige Rapakiwi-Granite konnten unter Vorbehalt dem nordschwedischen Vorkommen in Nordingrå zugeordnet werden. Nicht vertreten waren Großgeschiebe von Rödö-Rapakiwis sowie der „Ostsee-Rapakiwi“ vom Nordbaltischen Pluton.

Petrographische Beschreibung der Rapakiwi-Gesteine

Bei der Bestimmung von Rapakiwis bietet es sich an, der Systematik von HAAPALA & RÄMÖ 1992 zu folgen, die eine Unterteilung der Gesteine nach dem Gefüge vorsieht. Im Gelände hat man es dann häufig mit Mischgefügen und Übergängen zwischen diesen Typen zu tun. Die Geschiebekunde kennt noch einige weitere Unterscheidungen von Gefügemerkmalen, die sich aber in die Systematik der finnischen Geologen einfügt:

- Quarzporphyrische Rapakiwi-Gesteine (Quarzporphyre, Granitporphyre), siehe Abschnitt „Porphyre“.

- Gleichkörnige Rapakiwis. Begriffe aus der Geschiebekunde: „Åland-Granit“, Aplitgranite, Granophyre, gleichkörnige Granite vom Typ „Haga“, Prick-Granite etc. Alle diese Gefügevarianten eignen eher nicht als Leitgeschiebe, da sie insgesamt zu wenig charakteristische Merkmale aufweisen, die sie unverwechselbar machten.

- Porphyrische Rapakiwis: bimodales Gefüge von größeren eckigen oder ungleichmäßig geformten Feldspäten in einer granitischen Grundmasse. Als Leitgeschiebe geeignet sind z. B. einige Kökar-Rapakiwis oder der „Ostsee-Rapakiwi“.

- Pyterlite: Feldspat-Ovoide ohne Plagioklasmantel, häufig – nicht immer – mit idiomorphen Quarzen. Die finn. Geologen kartieren Pyterlite, sobald einige wenige Ovoide in porphyrischen Rapakiwis vorkommen. Diese Gesteine entsprechen vom Aussehen kaum dem „klassischen“ Pyterlit von Pyterlahti in Finnland.

- Wiborgite sind Rapakiwi-Granite mit einer feinkörnigen Grundmasse und Feldspat-Ovoiden, die von hellen Plagioklas-Ringen umgeben sind. Wiborgite und Pyterlite, die „klassischen“ Rapakiwi-Gefüge, lassen sich als Leitgeschiebe verwenden, weil sie eine ganze Reihe von charakteristischen Merkmalen entwickeln können.

Rapakiwi-Geschiebe aus der Niederlausitz

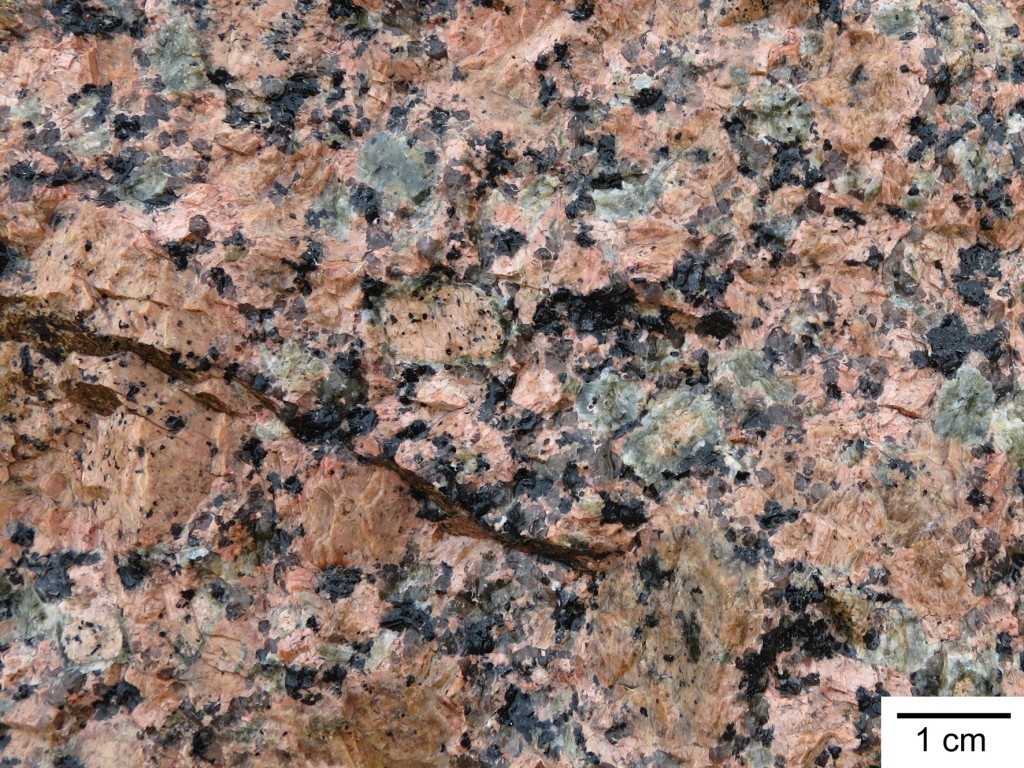

Detailaufnahme eines Rapakiwi-Granits mit Pyterlitgefüge (= Rapakiwi-Granit mit großen Feldspat-Ovoiden ohne Plagioklas-Saum). Das große Feldspatovoid im Bild zeigt eine mehrfache Zonierung, erkennbar an den Ringen dunkler Minerale. Die Grundmasse enthält eckige, teilweise idiomorphe Quarzkörner. Findling am Ortsausgang Pritzen, ehemaliger Tagebau Greifenhain.

Mafischer Xenoliths in einem rotbraunen Åland-Rapakiwi mit Wiborgit-Gefüge, Übergang zum Porphyraplit (Nr. 314, Aussichtspunkt Merzdorf, Tgb. Cottbus-Nord).

Großer Alkalifeldspat-Xenolith mit perthitischer Entmischung in einem Åland-Rapakiwi mit Wiborgitgefüge (Nr. 316, Merzdorf, Tgb. Cottbus-Nord).

Bräunliches Ovoid von etwa 3 cm Länge mit hellem Plagioklas-Saum in einem hellroten Rapakiwi-Granit (Wiborgitgefüge) (Nr. 449, Malxetal/ Tgb. Jänschwalde).

Gleichkörnige Rapakiwis

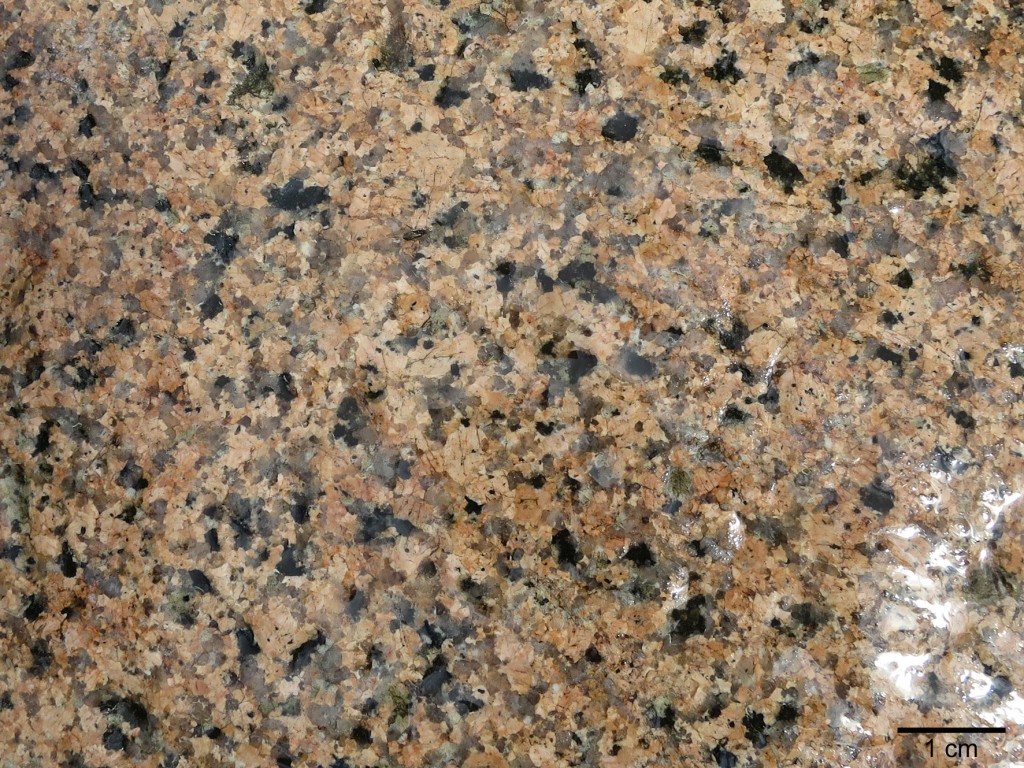

Klein- und gleichkörniger Rapakiwi-Granit (Nr. 026, Steinitz) aus blassgelbem Alkalifeldspat mit perthitischer Entmischung und eckigen Quarzen. Dieser Typ wird oft als „Haga-Granit“ bezeichnet und kommt auch in einer roten Variante vor. Auf Åland gibt es einige kleine Vorkommen dieses Granit-Typs (Referenzproben). Allerdings kann man aufgrund der relativen Häufigkeit solcher Granite im Geschiebe annehmen, dass es weitere und größere Vorkommen gibt, entweder im Unterwasserteil von Åland oder in einem anderen Vorkommen. Die leicht porphyrischen Varianten könnten auch vom Nordbaltischen Pluton stammen (Hinweis M. Bräunlich).

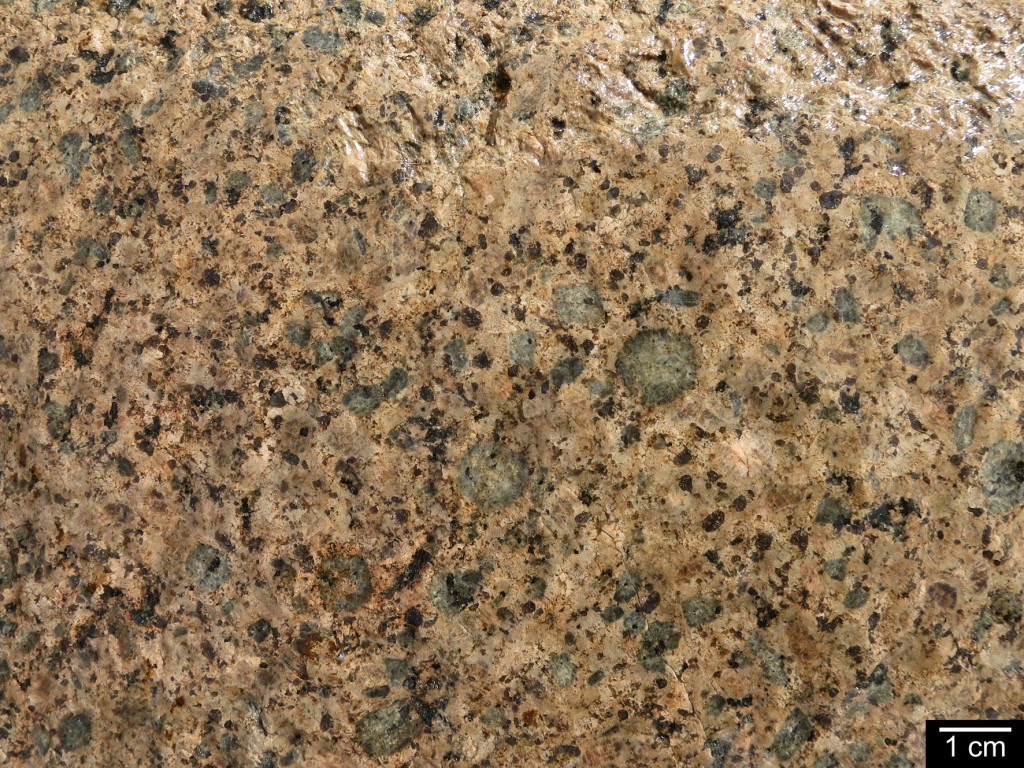

Orangegelber gleichkörniger bis schwach porphyrischer Rapakiwi (Nr. 073, Steinitz), ähnliches Gefüge wie im vorigen Bild. Dieser Geschiebetyp wurde auf der Halde in Steinitz mehrfach gefunden.

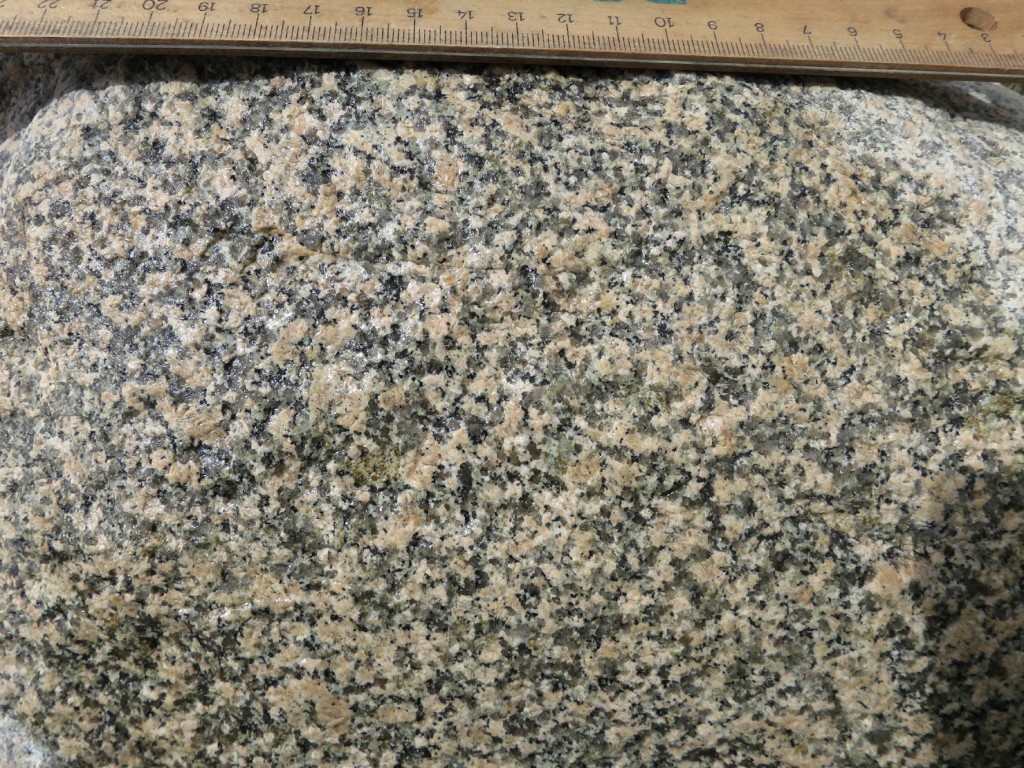

Weitgehend gleichkörniger, klein- bis mittelkörniger Rapakiwi-Granit (Nr. 021, Steinitz) mit kleinen Ansammlungen dunkler Minerale.

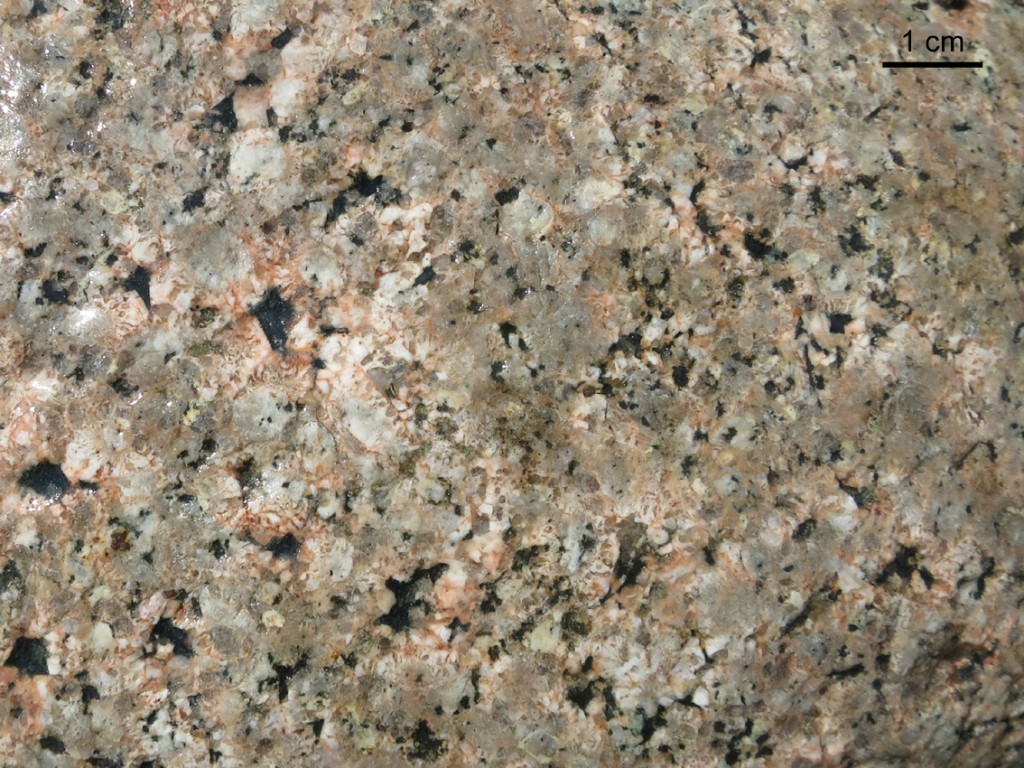

Heller, klein- bis mittelkörniger und schwach porphyrischer Rapakiwi (Nr. 022, Steinitz) mit grauen Quarzen und viel hellgrünem Plagioklas.

Gleicher Stein, Detailaufnahme. Gut erkennbar ist die perthitische Entmischung der Alkalifeldspäte Die Herkunft des Gesteins ist unklar. Das Gefüge passt zu keiner der bisher bekannten Anstehendproben von Åland. Ähnliche, deutlich grobkörnigere porphyrische Rapakiwis kommen im Kökar-Pluton vor.

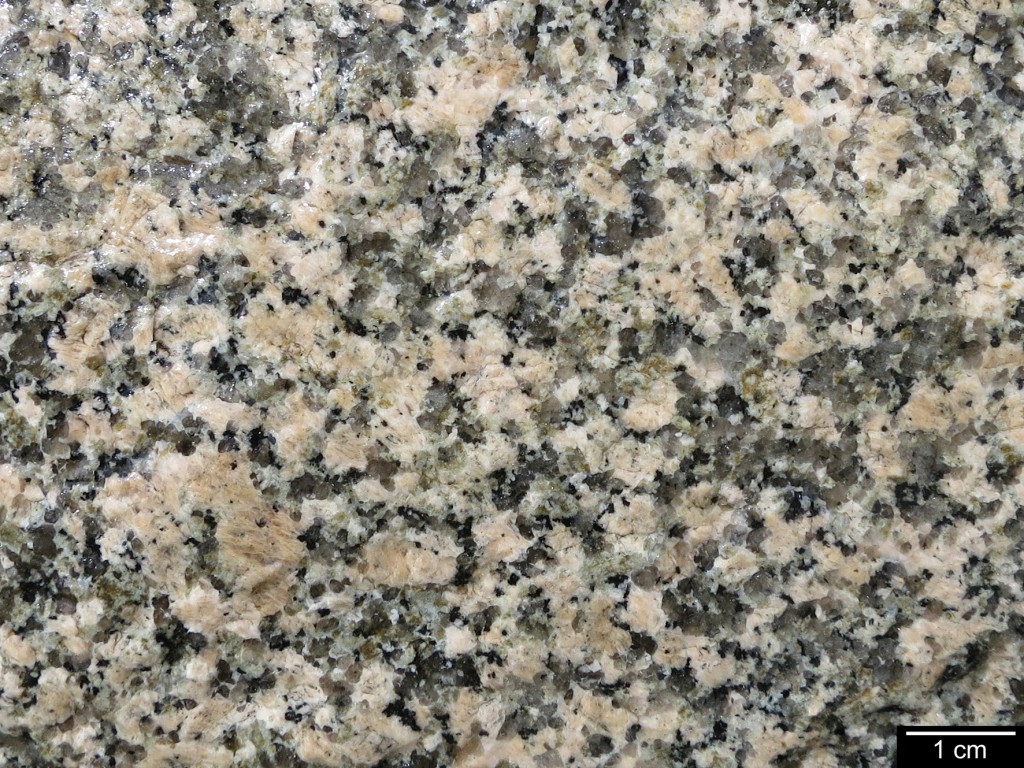

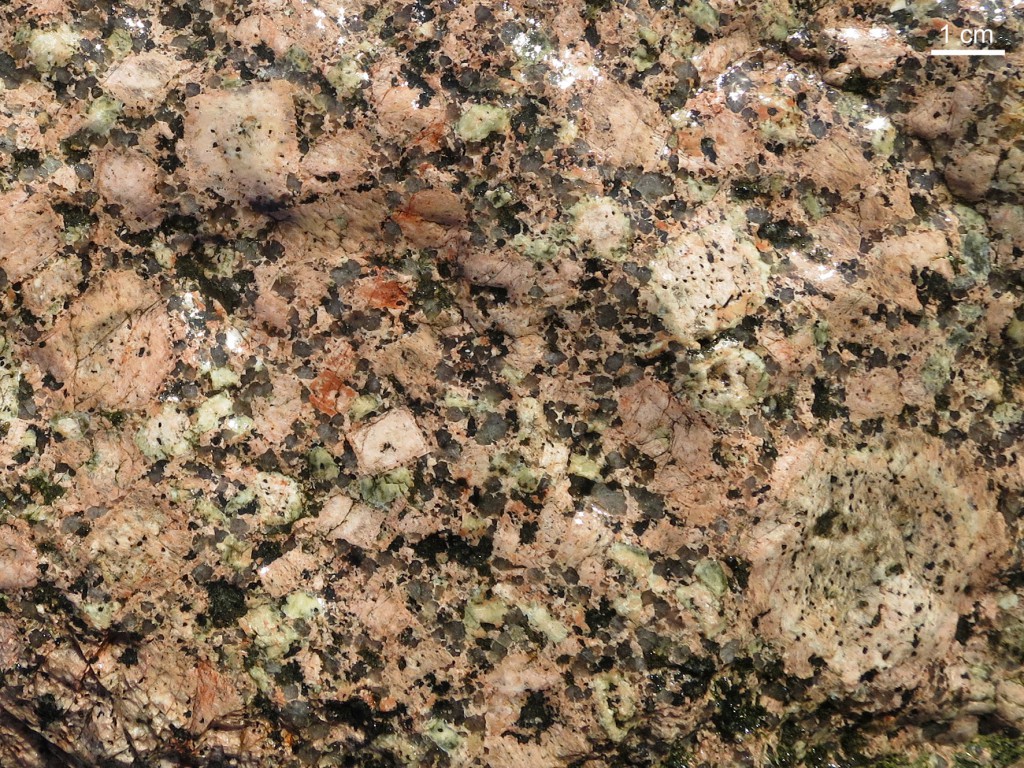

Mittelkörniger porphyrischer Rapakiwi (Nr. 024, Steinitz) mit dunklen und idiomorphen Quarzen, hellrotem Alkalifeldspat (z. T. als Karlsbader Zwillinge) und wenig gelbgrünem Plagioklas. Das Gestein könnte gut von Åland stammen, ganz ähnliche Gefüge sind von dort bekannt. Insgesamt zeigt dieser „einfache“ Rapakiwi-Granit aber zu wenig charakteristische Merkmale, die eine spezifische Zuordnung erlauben. Das Gefüge aus idiomorphen Quarzen, die teilweise in Kränzen eckige Alkalifeldspäte umgeben, ist kein „pyterlitisches Gefüge“. Diese Bezeichnung ist irreführend, weil das Gefüge auch in Graniten vorkommt, die keine Rapakiwis sind. Pyterlite sind Rapakiwi-Granite mit runden Alkalifeldspäten, die häufig, aber nicht immer von solchen Kränzen aus idiomorphen Quarzen umgeben sein können.

Himbeerroter Aplitgranit (Nr. 072, Steinitz, BB 45 cm). Das Gestein besteht fast vollständig aus kleinkörnigem Alkalifeldspat und Quarz und enthält keine graphischen Verwachsungen. Weiterhin finden sich einige größere Quarze mit magmatischer Korrosion. Plagioklas und dunkle Minerale kommen nur sehr untergeordnet vor. Die Löcher auf der Gesteinsoberfläche, sog. Miarolen, enthalten teilweise idiomorphe Kristalle (Quarz und Feldspat, manchmal auch Calcit). Sie entstehen aus wasserreichen magmatischen Phasen, das bei relativ rascher Kristallisation der Schmelze abgeben wird. Aplitgranite sind keine Leitgeschiebe.

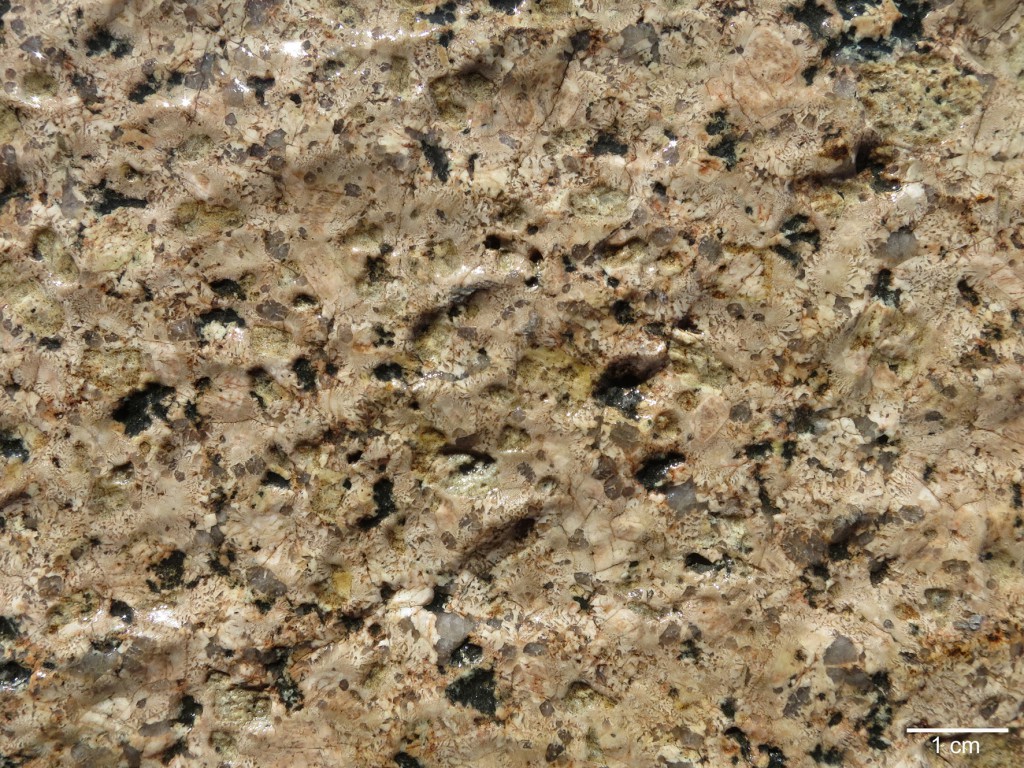

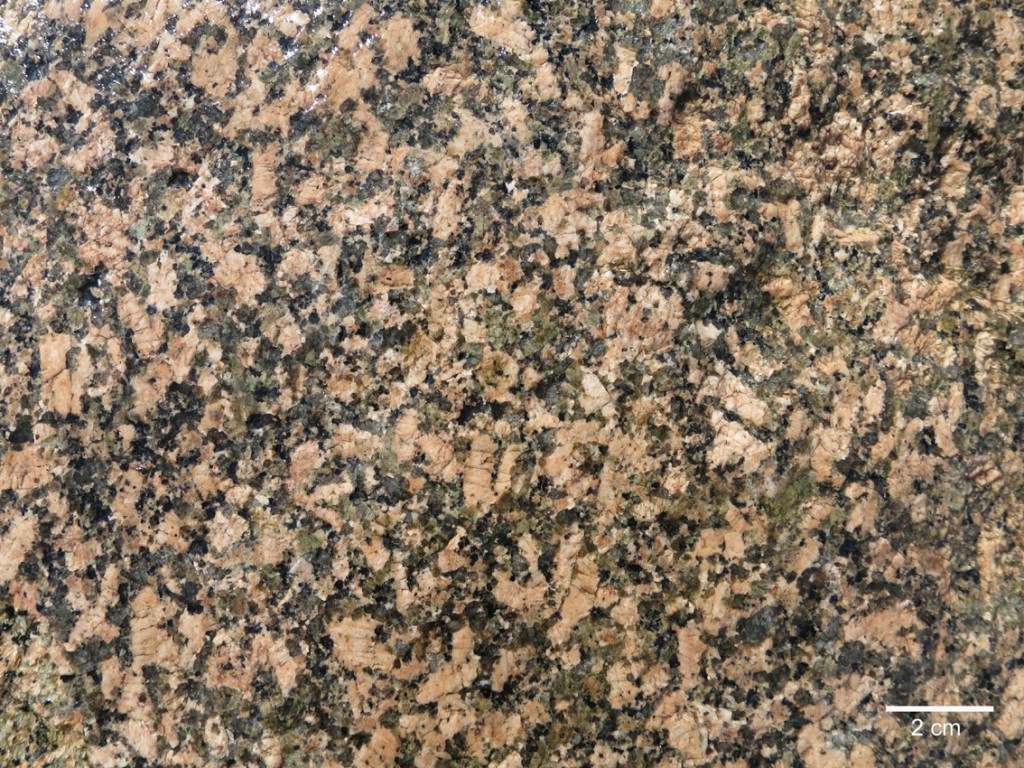

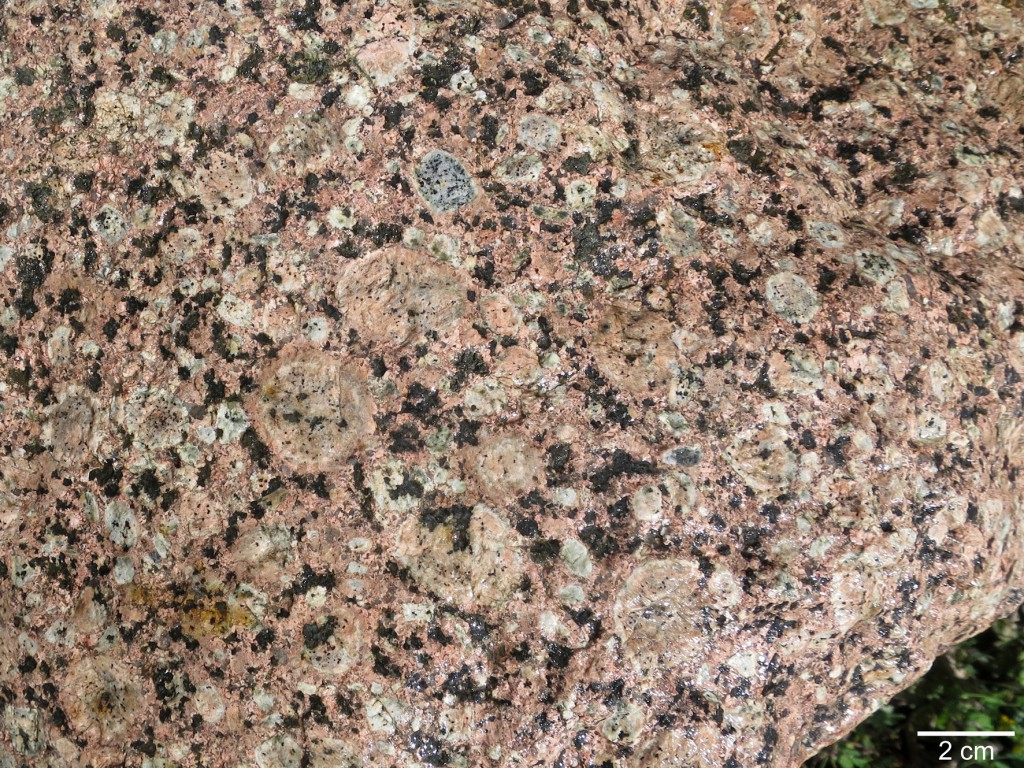

Wie alle gewöhnlichen Aplit-Granite, enthält auch dieses Exemplar (Nr. 031, Steinitz) eine feinkörnige Grundmasse aus eckigen Quarz- und Feldspatkörnern, aber keine graphischen Verwachsungen. Zusätzlich sind einige größere und eckige bis runde Feldspat-Einsprenglinge erkennbar, einige von ihnen mit einem kräftig rotem Saum. Aplitgranite mit großen Feldspat-Einsprenglingen werden als Porphyraplit bezeichnet.

Granophyre als eine Sonderform der aplitischen Rapakiwis sind feinkörnige Gesteine, die fast ausschließlich aus graphischen Verwachsungen von Quarz und Feldspat bestehen. Im Bild ein Ausschnitt eines hell beigefarbenen Granophyrs (Nr. 317, Cottbus-Nord), der einige größere Quarz- und Feldspateinsprenglinge führt (Übergangsform zwischen Granophyr und gleichkörnigem Rapakiwi-Granit). Auch Granophyre lassen sich aufgrund ihrer weiten Verbreitung kaum einem bestimmten Rapakiwi-Vorkommen zuordnen.

Gleicher Stein, Detailaufnahme des Gefüges mit schönen graphischen Verwachsungen.

Übergangsform zwischen Granophyr und gleichkörnigem Rapakiwi (Nr. 044, Steinitz). Ein großes und rundes Quarzkorn der 1. Generation wird radial von graphischen Verwachsungen umgeben.

Mittelkörniger Rapakiwigranit (Nr. 043, Steinitz) mit einer Grundmasse aus graphischen Verwachsungen. Etwas undeutlich heben sich die cm-großen und blaugrauen Ovoide mit grünem Saum ab (Wiborgitgefüge). Auch einige größere dunkle Quarze sind erkennbar. Dieses Gefüge ist typisch für einige Åland-Rapakiwis (granophyrischer Åland-Rapakiwi-Granit mit Wiborgitgefüge; Referenz: Bomarsund).

Grau-weißer, durch Hämatitpigmente rot akzentuierter, mittelkörniger Rapakiwi-Granit (Nr. 007, Steinitz).

Die Zwickel zwischen den undeutlich begrenzten grauen Feldspat-Einsprenglingen sind mit graphischen Verwachsungen aus weißem Feldspat und Quarz gefüllt. Herkunft unbekannt.

Sog. „Åland-Granit“, ein gleichkörniger bis schwach porphyrischer Rapakiwi-Granit. Die Bezeichnung „Åland-Granit“ wurde früher zur petrographischen Abgrenzung im Gelände von den Rapakiwis mit Wiborgit- oder Pyterlit-Gefüge verwendet. Da letztere selbstverständlich auch Granite sind, sollte man auf den Begriff konsequenterweise verzichten (siehe hierzu die Ausführungen auf kristallin.de). Das Gestein zeigt zwar die für Åland typischen Farbtöne und dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit von dort stammen. Gleichzeitig könnte aber auch der Nordbaltische Pluton als Lieferant ganz ähnlicher Gesteine in Frage kommen.

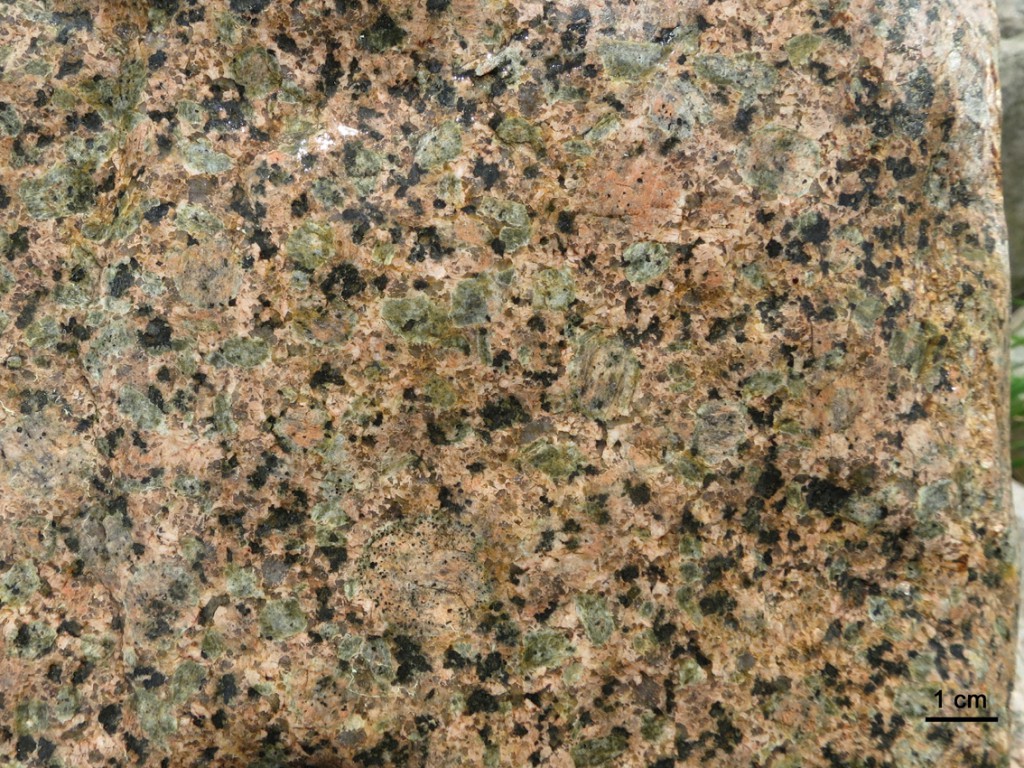

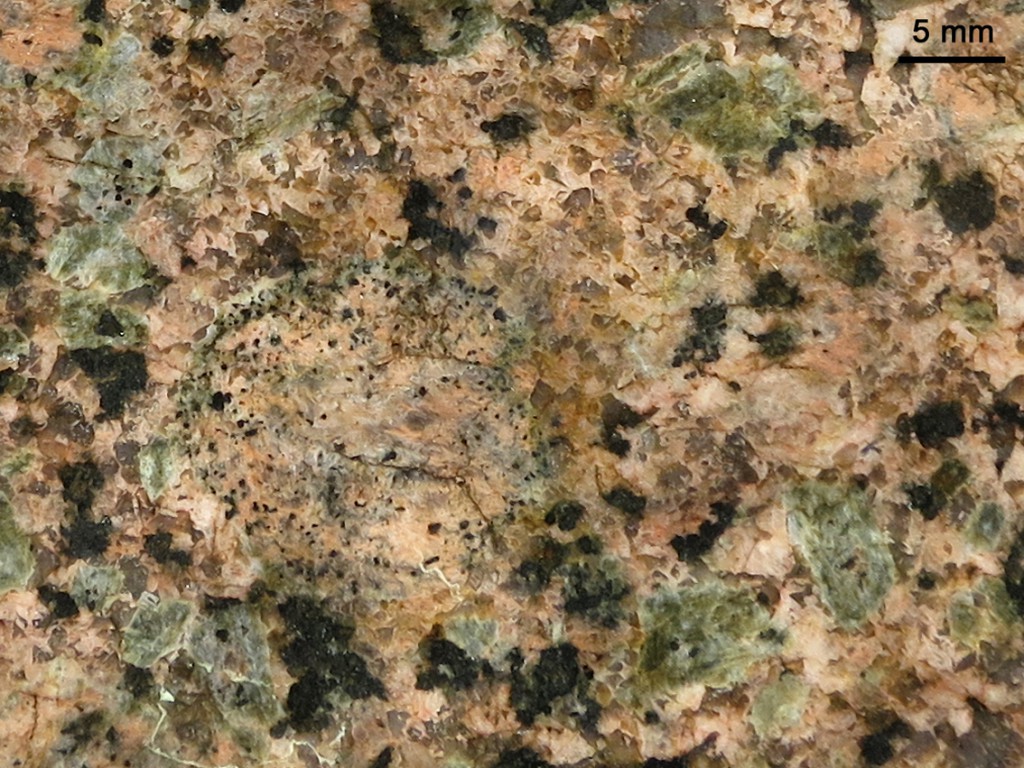

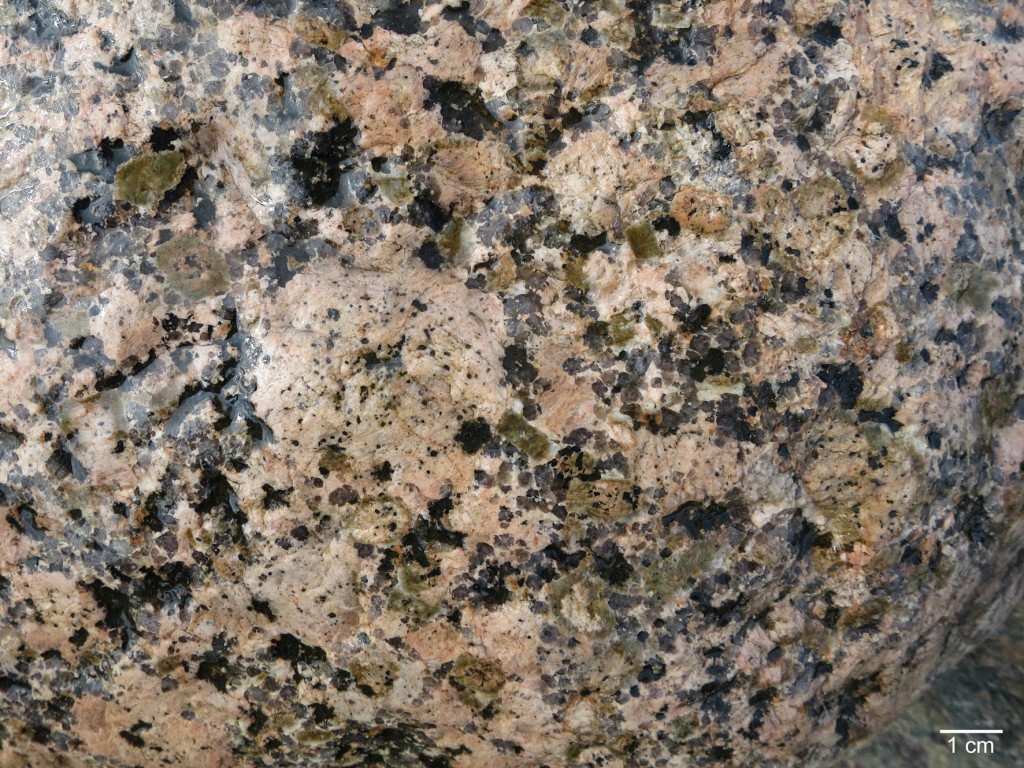

Orangebrauner Prick-Granit (Nr. 444, Jänschwalde, Malxetal, B 45 cm). „Prick-Granite“ gehören zu den aplitischen Rapakiwi-Graniten. Die kleinkörnig-aplitischen Gesteine ohne graphische Verwachsungen in der Grundmasse enthalten größere und regelmäßig verteilte Biotit-„Pricken“. Prick-Granite sind keine Leitgeschiebe.

Gleicher Stein, Detailaufnahme: die kleinkörnig-aplitische, grünlich und orange gefärbte Grundmasse enthält einige größere und helle Quarzkörner der 1. Generation. Ein undeutlich begrenzter orangefarbener Feldspat-Einsprengling wird konzentrisch von farbigen Höfen umgeben.

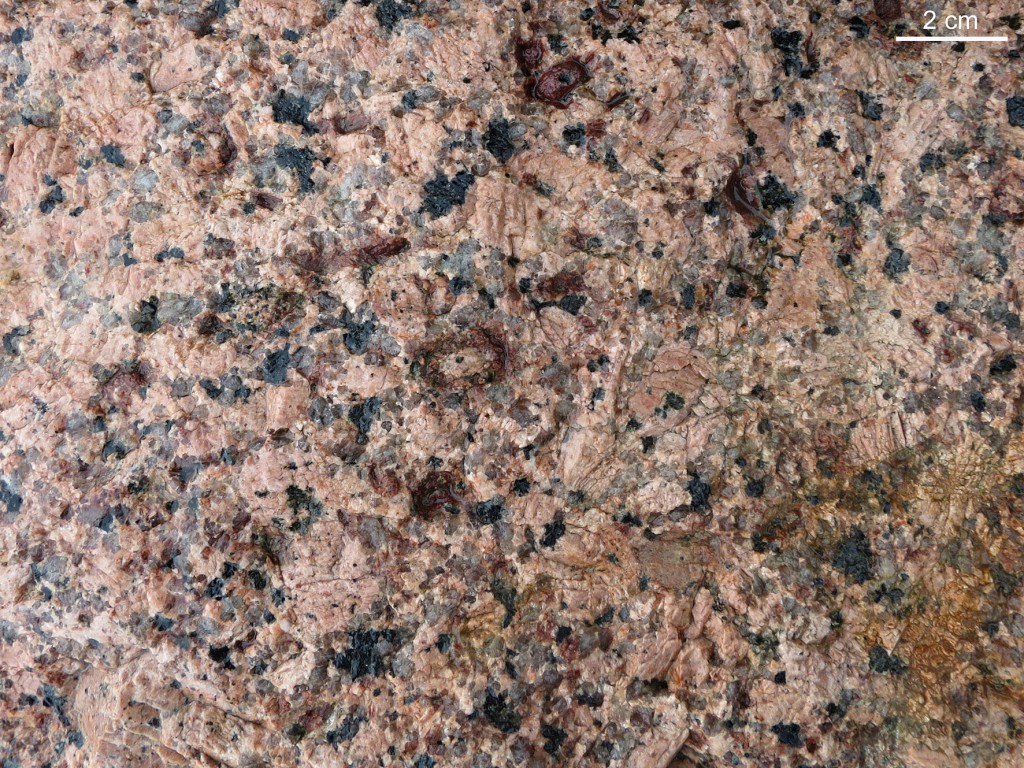

Schwach porphyrischer, rapakiwiartiger Granit mit aplitischer Grundmasse (Porphyraplit, Nr. 056, Steinitz). Die sattroten Feldspat-Einsprenglinge weisen unregelmäßige Korngrenzen auf. Große Quarze der ersten Generation sind unregelmaßig begrenzt und transparent hellgrau. In der Matrix finden sich Quarze einer 2. (kleiner als die großen Quarze, dunkler und eckig) und einer 3. Generation (kleine Bereiche mit graphischen Verwachsungen). Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Fund nicht um einen Rapakiwi, da ganz ähnliche Gesteine im Rätan-Pluton gefunden wurden (s. Abb. 35 auf kristallin.de).

Rosagrauer Porphyraplit (Nr. 067, Steinitz) mit weißen Feldspatovoiden.

Granitporphyr (Nr. 068, BB 25 cm, Steinitz). Die Grundmasse besteht teils aus graphischen Verwachsungen, teils aus körnig-aplitische Partien. Als Einsprenglinge kommen zahlreiche runde Alkalifeldspäte vor, einige mit einem gelblich-weißen Plagioklassaum. Die größeren Quarze der 1. Generation sind milchig-blau getönt. Letztere sind es, die Zweifel wecken, dass es sich um ein Gestein aus einem Rapakiwi-Vorkommen handelt, trotz der übrigen rapakiwiähnlichen Gefügemerkmale.

Hellbrauner Porphyraplit (Nr. 519, Steinitz) mit einer interessanten Verzwilligung aus weißem Alkalifeldspat. Obwohl sich jeweils 2 Generationen von Quarz und Alkalifeldspat finden, ist nicht sicher, ob es sich um ein Rapakiwi-Gestein handelt.

Porphyrische Rapakiwis

Porphyrischer Rapakiwi (Nr. 045, Steinitz) mit bläulichen Quarzen und hell fleischfarbenen, meist eckigen Alkalifeldspäten in einer Matrix ohne graphische Verwachsungen. Die trüben, leicht zonierten Blauquarze sind auffällig, aber kein spezifisches Merkmal für ein bestimmtes Vorkommen. Sie können in porphyrischen Rapakiwis von Åland, Kökar oder dem finnischen Festland auftreten.

Porphyrischer Åland-Rapakiwi, Übergang zum Pyterlit (Nr. 049, Steinitz, BB 30 cm). Die eckigen bis gerundeten, perthitisch entmischten Alkalifeldspäte werden von dunkelgrauen idiomorphen Quarzkörnern teilweise kranzförmig umgeben. Auch einige plagioklasumsäumte Feldspat-Ovoide kommen vor und wurden möglicherweise ins Pyterlit-Magma eingeschleppt. Referenz: Langnäs, Lumparland/Åland.

Gleicher Stein, Detailaufnahme. Die Pyterlite von Åland entwickeln nicht das klares Gefüge der Gesteine von der Typlokalität Pyterlahti, s. kristallin.de.

Porphyrischer Rapakiwi (Nr. 020, Steinitz) aus hellem Alkalifeldspat mit perthitischer Entmischung, grünem Plagioklas und relativ viel dunklen Mineralen. Die dunkelgrauen Quarzkörner sind weitgehend idiomorph ausgebildet.

Hellroter porphyrischer Rapakiwi (Nr. 056, Steinitz). Die Quarze sind hellgrau, Plagioklas ist rotbraun, teilweise auch grün gefärbt. Die Bildmitte zeigt einen rotbraunen Plagioklas-Saum um einen hellen Alkalifeldspat. Ähnliche porphyrische Rapakiwis sind von Kökar bekannt.

Orangeroter porphyrischer Rapakiwi (Nr. 477, Cottbus-Nord). Ein Feldspat-Ovoid ist von dunklen Mineralen durchsetzt und von einem dunklen Saum umgeben.

Mittelkörniger, schwach porphyrischer Rapakiwi (Nr. 062, Steinitz), Typ „Åland-Granit“. Es fand sich keine Referenzprobe, die für eine Herkunft dieses Granits von Åland spricht.

Mittelkörniger und vollroter Rapakiwi-Granit (Nr. 057, BB 50 cm, Steinitz) mit Wiborgitgefüge.

Nahaufnahme des gleichen Steins. Auch von Åland sind lebhaft rote Rapakiwis mit Wiborgit-Gefüge bekannt (Referenz). Eine Herkunft von Rödö ist in diesem Fall nicht wahrscheinlich. Dafür müssten die Quarze heller sein, ohne die würmchenartige magmatische Korrosion in Inneren der abgerundeten Körner. Die Ovoide der Rödö-Rapakiwis sind in der Regel größer (1,5-2 cm Minimum) und heller als die Grundmasse (vgl. kristallin.de).

Dieser porphyrische Granit (Nr. 063, BB 25 cm, Steinitz) ist wahrscheinlich kein Rapakiwi.

Angefeuchtetes Detail der Nr. 063. Die Grundmasse enthält kleine Bereiche mit graphischen Verwachsungen. Ansonsten erinnert das Gefüge und die größeren blaugrauen Quarze eher an Alkalifeldspat-Granite aus dem TIB, wie sie z. B. im nördlichen Smaland vorkommen.

Åland-Wiborgite

Als Leitgeschiebe erkennbare Åland-Rapakiwis mit Wiborgit-Gefüge sind hämatitimprägnierte rotbraune, ziegelrote, auch hell fleischrote oder graurote Granite mit meist kleinen Ovoiden von 1-2 cm Durchmesser, die von Plagioklas-Säumen umgeben sind. Im Osten Ålands können die Ovoide auch wesentlich größer werden. Dazu kommen graphische Verwachsungen in der Grundmasse mit körnigen oder länglich gebogenen (kommaartigen) kleinen Quarzen.

Allein die rotbraune Färbung von Rapakiwi-Gesteinen ist kein hinreichendes Kriterium für eine Herkunft von Åland, da starke Farb- und Gefügewechsel auf kleinstem Raum in allen Rapakiwiplutonen auftreten können. Åland-Gesteine dürften als Geschiebe besonders zahlreich sein, weil das Vorkommen wegen seiner exponierten Lage in der Stromrichtung des Eises einer starken Abtragung unterlag. Dies könnte jedoch auch beim Nordbaltischen Pluton der Fall sein. Anstehendproben von Åland-Wiborgiten sind auf skan-kristallin dokumentiert. Auf kristallin.de findet sich eine Auswahl von ganz unterschiedlichen Proben, auch Varianten, die man auf Åland nicht unbedingt vermuten würde. Trotz guter Dokumentation von Anstehendproben sollte man bedenken, dass nur etwa ein Drittel des Plutons über Wasser liegt. Vor allem die ausgedehnten Unterwasservorkommen im Nordteil sind weitgehend unerforscht. Eine systematische Erfassung von Nahgeschieben auf Åland würde die petrographische Kenntnis dieser Gebiete erweitern.

Åland-Wiborgit (Nr. 326, Tgb. Cottbus-Nord), rotfleckige, helle Grundmasse mit graphischen Verwachsungen; als Einsprengling helle, max. 2 cm große Feldspatovoide mit bräunlich-grünen Plagioklasringen.

Rotfleckiger Åland-Wiborgit (Nr. 329, Finglingslager Cottbus-Nord), helle Ovoide mit grünem Saum bis 3 cm.

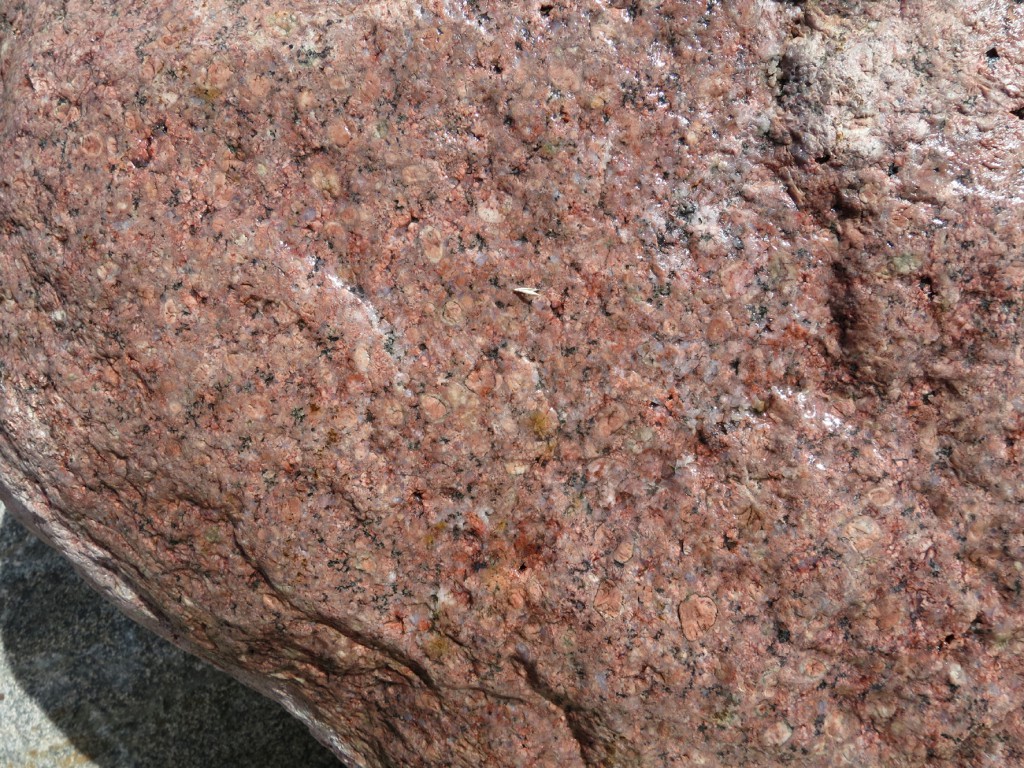

Vollroter Åland-Wiborgit (Nr. 313, Findlingslager Cottbus-Nord). Rote Feldspatovoide bis 1,5 cm besitzen einen weißem Plagioklasrand. Auf angewitterten Gesteinsoberflächen tritt das Wiborgitgefüge klarer hervor als auf einer Bruchfläche, weil die Plagioklas-Säume durch Kaolinisierung heller gefärbt sind.

Rotfleckiger Åland-Wiborgit (Nr. 003, Steinitz) mit zahlreichen grauen Ovoiden, die von dünnen grünen Plagioklassäumen umgeben sind. BB 25 cm.

Hell fleischfarbener Åland-Wiborgit (Nr. 311, Cottbus-Nord) mit grünem Plagioklas. Die Grundmasse enthält reichlich graphische Verwachsungen, auch ringförmig um einzelne Ovoide gruppiert.

Mittelkörniger roter Åland-Rapakiwi mit Wiborgit-Gefüge (Nr. 10, Steinitz), Referenz: Färjesund. Die Größe der Ovoide übersteigt kaum 1 cm.

Gleicher Stein, angefeuchtete Oberfläche. Die etwas tiefer sitzenden Quarze sind dunkelgrau und transparent.

Roter Åland-Wiborgit (Nr. 016, Steinitz), Ovoide bis 3 cm.

Mischgefüge eines gleichkörnigen Åland-Rapakiwis (Nr. 012, Steinitz) mit wenigen größeren Feldspat-Einsprenglingen, einige davon als Ovoide mit dünnem Plagioklas-Rand. Das Gestein enthält recht viel graugrünen Plagioklas.

Gleicher Stein, Detailaufnahme. Die graphischen Verwachsungen in der Grundmasse bestehen hier nicht aus wurmförmigen Aggregaten, sondern bestehen weitgehend aus eckigen Quarz- und Feldspat-Körnern. Ein Ovoid, von dunklen Mineralkörnern durchsetzt, besitzt einen schmalen Plagioklasring.

Hellroter (Åland-)Wiborgit (Nr. 64, Steinitz) mit hellgrauen Plagioklas-Säumen. Plagioklas-Einsprenglinge kommen in einer hellgrünen und einer grauen Farbvariante vor. Der Rapakiwi könnte aus dem Nordosten des Åland-Archipels stammen (Sandö/Vardö).

Ähnlicher Rapakiwi-Granit mit Wiborgit/Pyterlit-Mischgefüge (Nr. 055, Steinitz). Neben den auffallend großen Alkalifeldspat-Ovoiden gibt es einige rechteckige Exemplare mit scharfen Kanten. Auch dieses Gestein könnte aus dem Nordosten von Åland stammen, wenngleich von dort eher rötlich-braune bis orangebraune Gesteinsfarben bekannt sind (Referenz).

Pyterlite und Åland-Pyterlite

Åland-Pyterlit (Nr. 357, polierte Fläche, Findlingspark Nochten) mit hellen, etwa 3 cm großen Ovoiden, Referenz: Sandö. Pyterlite sind Rapakiwi-Granite mit runden Alkalifeldspat-Ovoiden ohne Plagioklas-Saum. Die Quarzkörner in der Grundmasse können idiomorph oder auch, wie in diesem Beispiel, runde und magmatisch korrodierte Körner ausbilden.

Heller Rapakiwi mit Pyterlit/Wiborgit-Mischgefüge (Nr. 019, Steinitz). Es gibt große Ovoide bis etwa 4 cm Durchmesser ohne Saum und kleinere, die von oliv- bis braungrünem Plagioklas ummantelt sind. Die Quarze sind dunkelgrau und idiomorph. Herkunft ungewiss, Åland oder Kökar?

Orangebrauner Rapakiwi-Granit mit Pyterlit/Wiborgit-Mischgefüge (Nr. 059, Steinitz), Ovoide bis 4 cm. Herkunft aus dem Nordosten von Åland?

Wahrscheinlich ein Åland-Pyterlit (Nr. 521, Steinitz, BB 60 cm) mit einem Xenolith eines basischen Gesteins.

Beigefarbener Pyterlit (Nr. 451, Cottbus-Nord) mit grünem und rotem Plagioklas sowie mittelgrauen, teilweise idiomorphen Quarzen. Herkunft unbekannt.

Rapakiwi-Mischgefüge

Mischgefüge aus porphyrischem Rapakiwi und Pyterlit (Nr. 505, Tgb. Cottbus-Nord). Der Alkalifeldspat auf der Verwitterungsseite ist blassrot, im frischen Bruch aber orange gefärbt.

Gleicher Stein, Unterwasseraufnahme eines großen Abschlags. Pyterlit- und porphyrisches Gefüge überwiegt. Nur einige kleinere Alkalifeldspat-Ovoide sind von grünem Plagioklas umrandet. Auffallend ist ein kontrastreiches Nebeneinander von hellem Feldspat und ziemlich dunklen Quarzen.

Gleicher Stein, Detailaufnahme mittelgrauer bis braungrauer Quarzkörner. Die kleineren von ihnen sind idiomorph ausgebildet. Plagioklas kommt nur untergeordnet vor und ist hellgrün oder rötlich-braun gefärbt. Auch der Anteil dunkler Minerale (Biotit und Amphibol) ist gering. Das Heimatgebiet dieses Rapakiwis könnte aufgrund der braunen Quarze und zweifarbigen Plagioklase im Kökar-Pluton liegen.

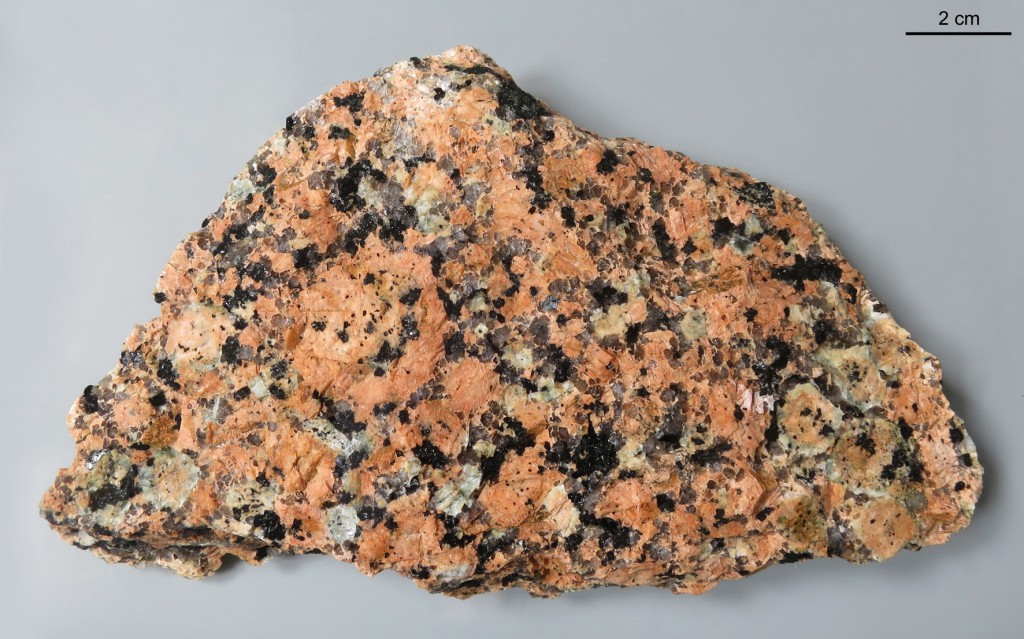

Rötlich-brauner Rapakiwi mit Wiborgit-Pyterlit-Mischgefüge (Nr. 001, Steinitz BB 70 cm).

Gefüge aus rötlich-braunem Alkalifeldspat, olivgrünem Plagioklas und hellgrauen Quarzkörnern.

Abschlag vom gleichen Stein. Man erkennt ein 4 cm großes Feldspatovoid ohne Plagioklassaum und mehrere kleinere mit Saum. Der Plagioklas auf der Bruchfläche ist etwas heller als auf der Verwitterungsseite. Ähnliche Rapakiwis sind von Nordost-Åland bekannt (Sandö, Referenz).

Hell orangeroter Rapakiwi (Nr. 033, Steinitz) mit Ovoiden bis 3 cm Durchmesser. Das Gefüge wechselt zwischen grob porphyrischem Granit, Pyterlit und Wiborgit.

Detailaufnahme des Gefüges, helle Quarzkörner.

Abschlag vom gleichen Block. Die Quarze sind auf der Bruchfläche ziemlich dunkel. Einige der größeren Quarzkörner weisen eine Zonierung auf. Die Herkunft dieses Rapakiwis ist unklar, möglicherweise Åland oder Kökar.

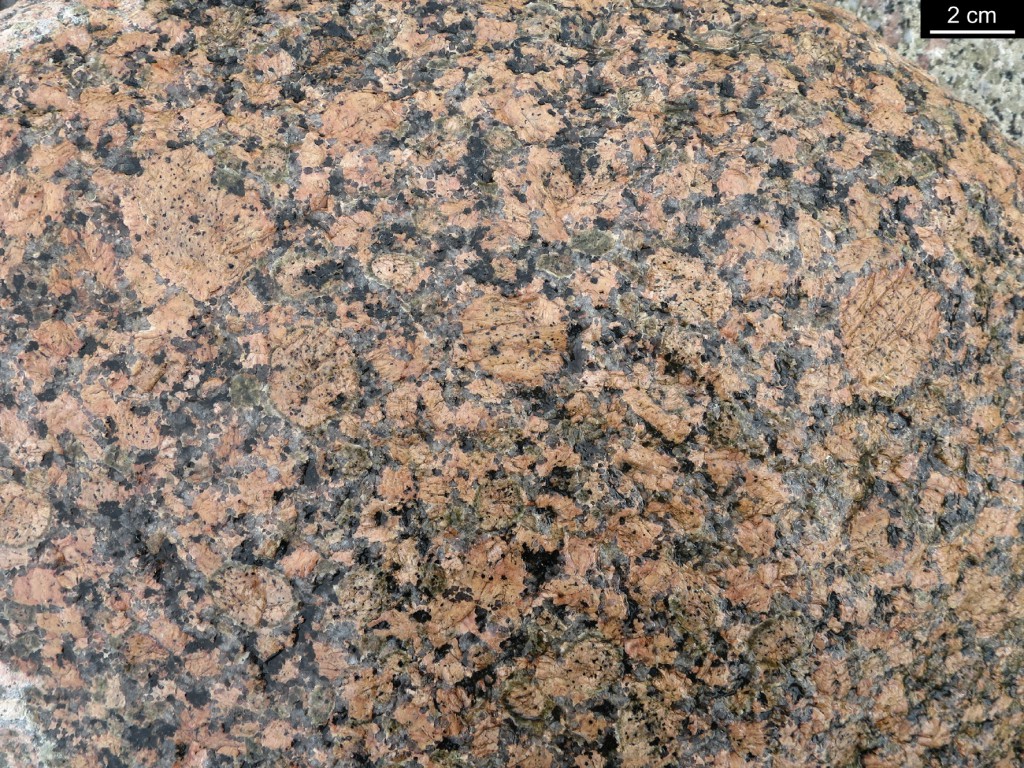

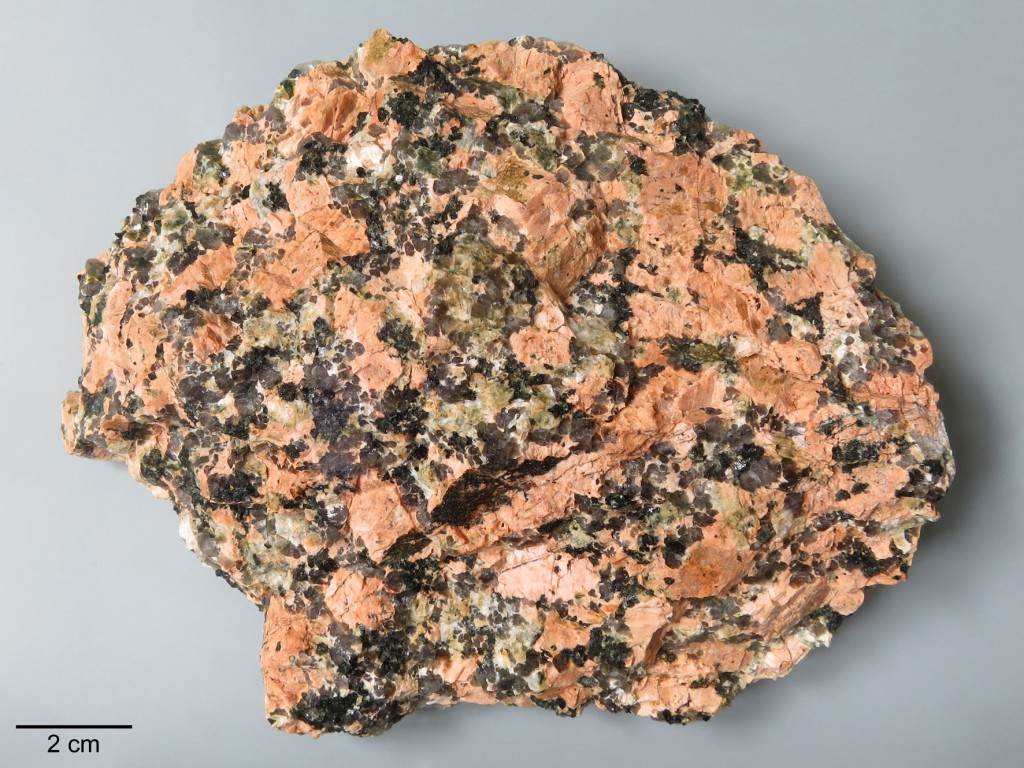

Rotbrauner Wiborgit mit zahlreichen Ovoiden bis 4 cm Durchmesser (Nr. 018, Steinitz, BB 60 cm). Das Gefüge ähnelt etwas den „Balitc Brown“-Rapakiwis vom Wiborg-Pluton in Südost-Finnland. Eine Herkunft von Gesteinen aus diesem Gebiet nach Norddeutschland ist sehr unwahrscheinlich, da ihr Transport quer oder sogar entgegen den bekannten Eiszugrichtungen erfolgt sein müsste (POSTELMANN 1937). BRÄUNLICH 2015 nennt Geschiebefunde von Wiborgiten in Estland, die denen vom Wiborg-Pluton ähneln, vermutlich aber dem Nordbaltischen Pluton zuzurechnen sind.

Gleicher Stein, Detailaufnahme. Die Grundmasse besteht aus hell fleischfarbenem Alkalifeldspat, teils in graphischen Verwachsungen mit Quarz. Große und hell gelbbraune Ovoide weisen einen dünnem Saum aus bräunlich-grünem Plagioklas auf. Xenomorphe bis idiomorphe Quarzkörner kommen in unterschiedlicher Größe und dunkle Minerale in kleinen Anhäufungen vor. Das Erscheinungsbild ist bis auf das grobe Wiborgitgefüge typisch für Åland, eine entsprechende Referenzprobe liegt bisher nicht vor.

Literatur

Bräunlich M 2016 Kristallingesteine der nördlichen Ostsee (Teil 1: Rapakiwis) – Geschiebekunde aktuell 32 (2): 37– 53, 15 Abb., 3 Karten. Hamburg/Greifswald Mai 2016.

Haapala I, Rämö OT 1992 Tectonic setting and origin of the Proterozoic rapakivi granites of southeastern Fennoscandia – Trans. R. Soc. Edinburgh: Earth Science 83, 165–171.

Postelmann A 1937 Besprechungen J. Hesemann, Zur Petrographie einiger nordischer kristalliner Leitgeschiebe – Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, Band 13, S.222-225.

Zandstra J G 1999 Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten – Backhuys Leiden.