Anorthosit aus Steinitz/Welzow-Süd, Beschreibung weiter unten. – Dunkle und SiO2-arme, nicht durchgreifend metamorphisierte Plagioklas-Pyroxen-Gesteine können zunächst nach Gefügemerkmalen in Diabase, Dolerite und Gabbros unterteilt werden. Feinkörnige und basaltähnliche Gesteine sind vulkanische oder subvulkanische Bildungen, die häufig als Diabas bezeichnet werden. Die petrographische Nomenklatur ist hier allerding nicht eindeutig. Im deutschen Sprachgebrauch handelt es sich um vergrünte basaltartige Gesteine, im Englischen besteht kein Unterschied zu den Doleriten. Als Dolerit sollen hier vor allem klein- bis mittelkörnige Ganggesteine mit besonderen Gefügemerkmalen bezeichnet werden. Ihre Tiefengesteinsäquivalente (Plutonite) sind die Gabbros. Mit diesen Begriffen lassen sich eine Reihe von dunklen Gesteinen bestimmen, die keinen sichtbaren Quarz aufweisen. Neben Plagioklas und Pyroxen können wechselnde Anteile weiterer Minerale wie Amphibol, Olivin oder Magnetit hinzutreten. Eine genauere Gesteinsbestimmung kann durchaus schwierig sein, wenn der Mineralbestand nicht vollständig ermittelbar ist. Bereits bei der Unterscheidung von Gabbros und Dioriten stößt man an Grenzen, weil diese Gesteine durch den Anorthitgehalt des Plagioklas definiert sind, der mit makroskopischen Mitteln nicht feststellbar ist. In vielen Fällen wird man sich mit einer vorläufigen Geländeansprache zufrieden geben.

Diabase und Dolerite

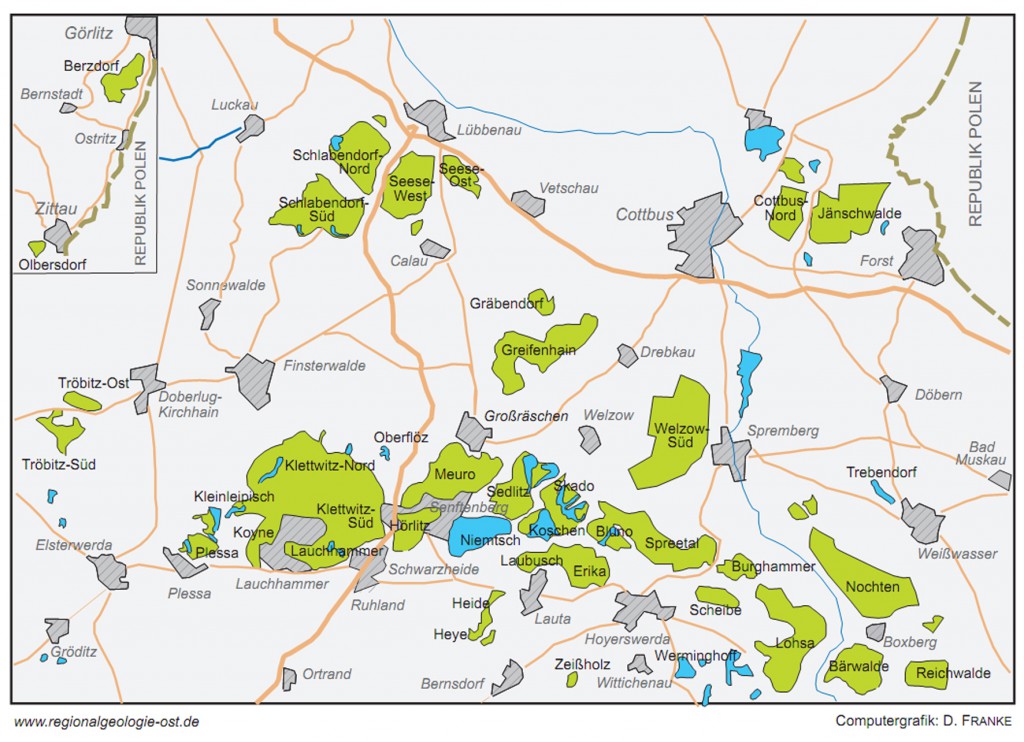

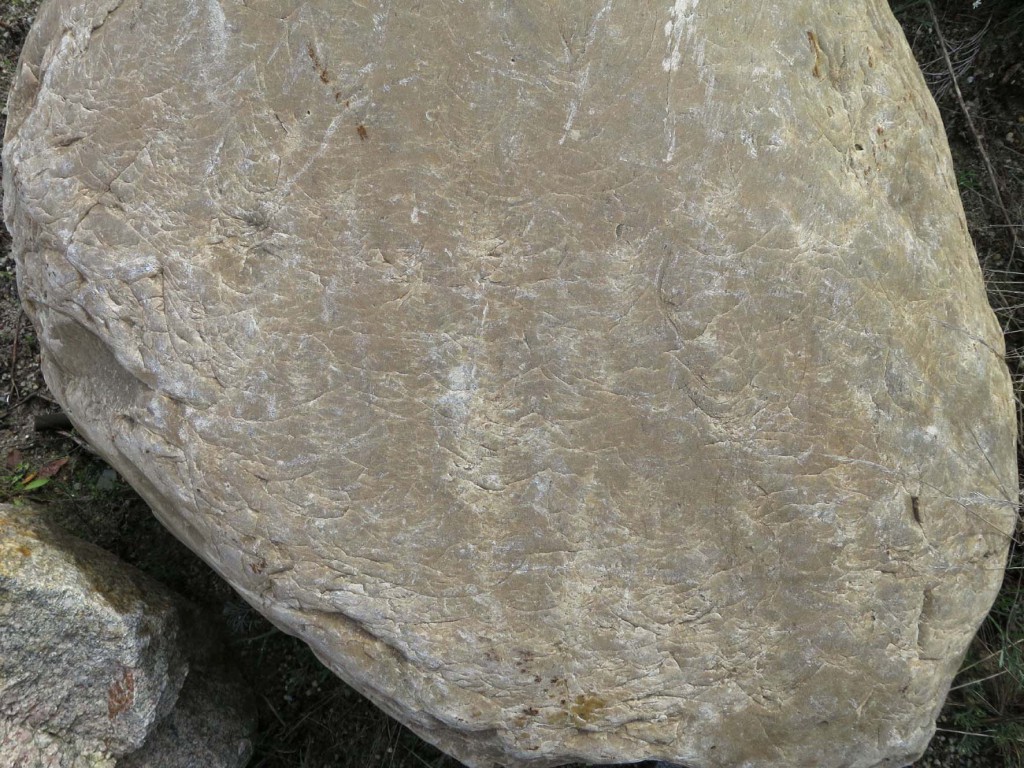

Als Kinne-Diabas gekennzeichneter Gesteinsblock (Nr. 388, BB 55 cm) im Findlingsgarten Grießen. Nicht selten treten in den Tagebaubereichen Diabase mit ölgelber Verwitterungsrinde auf. Eine Einordnung der Herkunft ist nicht möglich, wenn das typische Verwitterungsgefüge des Kinne-Diabas fehlt. Hier ist es zumindest in Ansätzen auf der Oberseite erkennbar. Als Kinne-Diabas wird eine Gruppe von basaltartigen Gesteinen bezeichnet, die südöstlich vom Vänern-See im Gebiet der Västergötländer Tafelberge anstehen. Während der Vereisungsphasen wurden sie offenbar großflächig abgetragen und sind als Geschiebe entsprechend häufig anzutreffen.

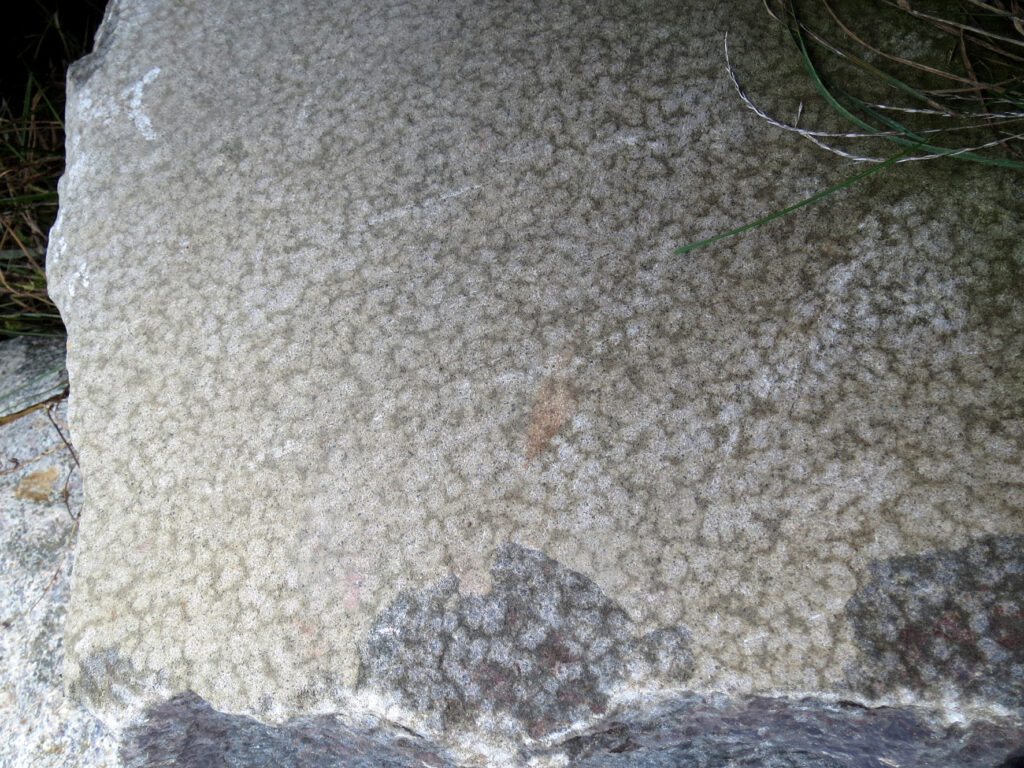

Kinne-Diabas (Nr. 088, B 30 cm) mit typischer Verwitterungrinde aus unregelmäßig runden und helleren, häufig etwas erhabenen Flecken annähernd gleicher Größe (5-10 mm). Das Gestein ist gelegentlich in den nördlichen Tagebauen Cottbus-Nord und Jänschwalde anzutreffen, fehlt jedoch in Welzow-Süd.

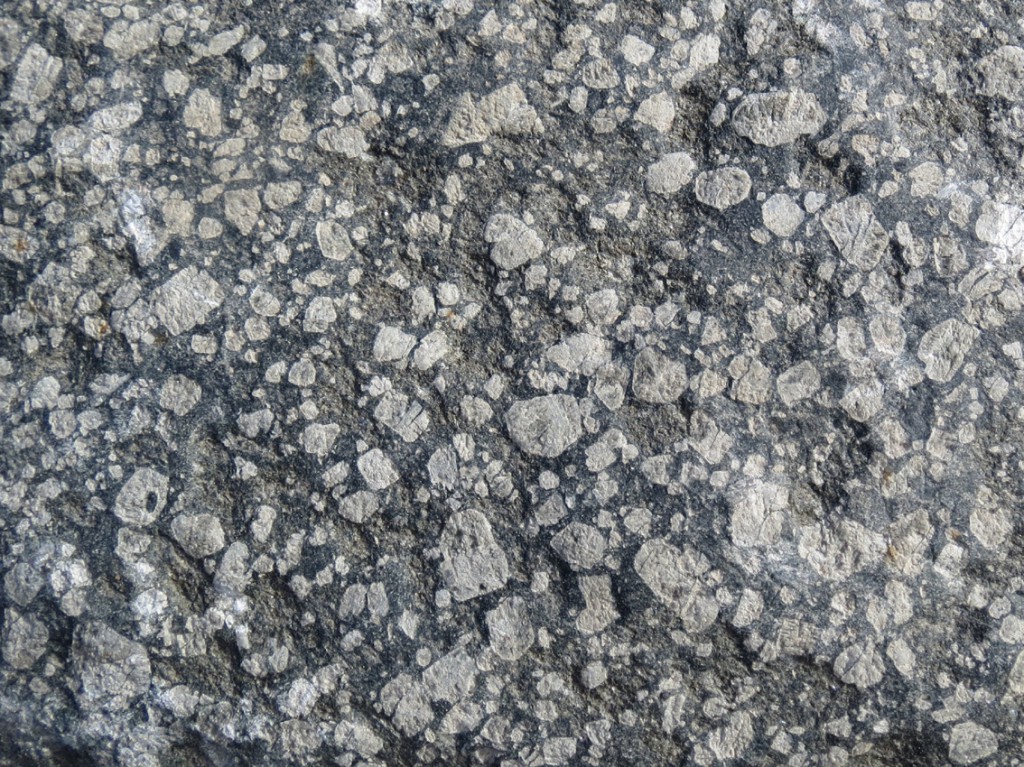

Weiteres Exemplar eines Kinne-Diabas (Nr. 503, Cottbus-Nord) mit kleineren, eher länglichen Verwitterungsflecken. Die Form und Größe dieser Flecken kann in den Diabasen der Västergötländer Tafelberge variieren. Am oberen Bildrand erkennt man, dass das Gestein auf einer frischen Bruchfläche schwarz und feinkörnig ist.

Etwas gröbere Variante eines Kinne-Diabas (Nr. 081, BB 35 cm) mit kleinen schwarzen Pyroxen-Körnern.

Särna-Diabas laut Beschriftung im Findlingsgarten Grießen (Nr. 389, B 80 cm). Die Verwitterungsrinde lässt allerdings eher auf einen groben Kinne-Diabas schließen. Die Beschreibung des Särna-Diabas in SMED 2002 ist irreführend, siehe skan-kristallin.de. Zudem ist der Särna-Diabas wesentlich grobkörniger (ähnlich den Doleriten vom Åsby-Ulvö-Typ) und seine Eignung als Leitgeschiebe fragwürdig.

Diabas (Nr. 254, Cottbus-Nord) mit länglichen Verwitterungsflecken, wahrscheinlich ein Kinne-Diabas. Die dunkelgrauen und runden, etwa 1 cm durchmessenden Flecken enthalten ein unbestimmtes Mineral. Auf der dunkelgrauen Bruchfläche sind einige cm-große Plagioklaseinsprenglinge zu erkennen.

Vergrünter Diabas (Nr. 092, Steinitz; B 120 cm) mit unruhigem Relief und rostbraunen Belägen auf der Außenseite. Die Bruchfläche zeigt ein feinkörniges und schwarzgrünes Gestein ohne Einsprenglinge, das von roten Kluftrissen (Hämatit) durchzogen ist. Vergrünte, also hydrothermal veränderte basaltartige Gesteine kann man auch als Grünstein bezeichnen. Im deutschen Sprachgebrauch werden sie verbreitet Diabas genannt, während diabase im Englischen ein Synonym für dolerite ist.

Plagioklas-porphyrische basische Gesteine

Kleinkörniger Dolerit mit ophitischem Gefüge aus Plagioklas und dunklen Mineralen sowie einzelnen grösseren Plagioklas-Einsprenglingen, ein plagioklas-porphyrischer Dolerit (Nr. 90, Steinitz). Eine veraltete und unscharfe Bezeichnung für solche Gesteine ist „Diabasporphyrit“.

Plagioklas-porphyrischer Diabas (Nr. 084, Steinitz, BB ca. 60 cm). Die schwarzgrüne Färbung des Gesteins ist eine Folge hydrothermaler Alteration. Dabei wird der primäre Mineralbestand (Plagioklas, Pyroxen) zum Teil in grün gefärbte Folgeprodukte wie Chlorit, Amphibol oder Epidot umgewandelt.

Detail der Nr. 084: Bruchfläche mit bimodalem Gefüge aus feinkörniger Grundmasse und zahlreichen grünen Einsprenglingen von Plagioklas bis 3 cm Länge.

Mafisches Gestein mit feinkörniger Grundmasse und zahlreichen Plagioklas-Einsprenglingen, ein plagioklas-porphyrischer Diabas (Nr. 256, Findlingslager Cottbus-Nord, B 40 cm). Ein Teil der Plagioklase ist gerundet oder besitzt gerundete Kanten. Das Gestein könnte durch eine Vermengung zweier basischer Magmen entstanden sein (magma mingling), eines basaltischen und eines grobkörnigen anorthositischen Magmas. Als Folge des Eintrages in die (heißere) basaltische Schmelze wurden die großen Plagioklas-Kristalle durch magmatische Korrosion angelöst und abgerundet.

Detailaufnahme des gleichen Steins mit trockener Oberfläche (BB 20 cm). Neben der Grünfärbung der Plagioklase spricht auch die feinkörnige Grundmasse, die aus hell- und dunkelgrünen fleckigen Bereichen besteht, für eine hydrothermale Alteration des Gesteins.

Angefeuchtete Oberfläche.

Diabas-Mandelsteine

Brekzie aus Diabasen und Diabas-Mandelsteinen. Wenn basaltische Intrusionen nahe zur Erdoberfläche vordringen, z. B. als Intrusion in Sedimentgesteine, werden sie durch eindringende Oberflächenwasser hydrothermal überprägt. Umgekehrt gilt dies auch für Laven, die von nachfolgenden Ergüssen bedeckt werden. In den Blasenhohlräumen der Vulkanite können sich dann, abhängig von den Bildungsbedingungen, ganz unterschiedliche Minerale abscheiden (Calcit, Zeolith, Chlorit, Epidot, Prehnit, Chalcedon, Achat etc.). Hydrothermale Alteration ist auch verantwortlich für die Färbung der Gesteinsbruchstücke. Im vorliegenden Beispiel sind die Klasten durch rötlich- oder violettebraun getönt. Zudem sind verschiedene Klastentypen (mit und ohne Mandeln) erkennbar. Es könnte sich Pyroklasten handeln, die durch ein mineralisches Bindemittel miteinander verkittet wurden. Denkbar ist auch, dass das Gestein die Erdoberfläche gar nicht erreicht hat und durch hydrothermalen Einfluss brekziiert wurde.

Grauer Diabas-Mandelstein mit ziemlich großen mineralgefüllten Blasenhohlräumen (Nr. 481, Tgb. Cottbus-Nord, BB 40 cm). Die bläulichgraue „Mandelfüllung“ in der linken Bildhälfte dürfte Chalcedon sein. Das Gestein ist von rotbraunen Adern durchzogen. Vermutlich sind dies bei der Abkühlung entstandene Klüfte, die mit einem rostbraunen Pigment verfüllt wurden.

Åsby-Ulvö-Dolerit

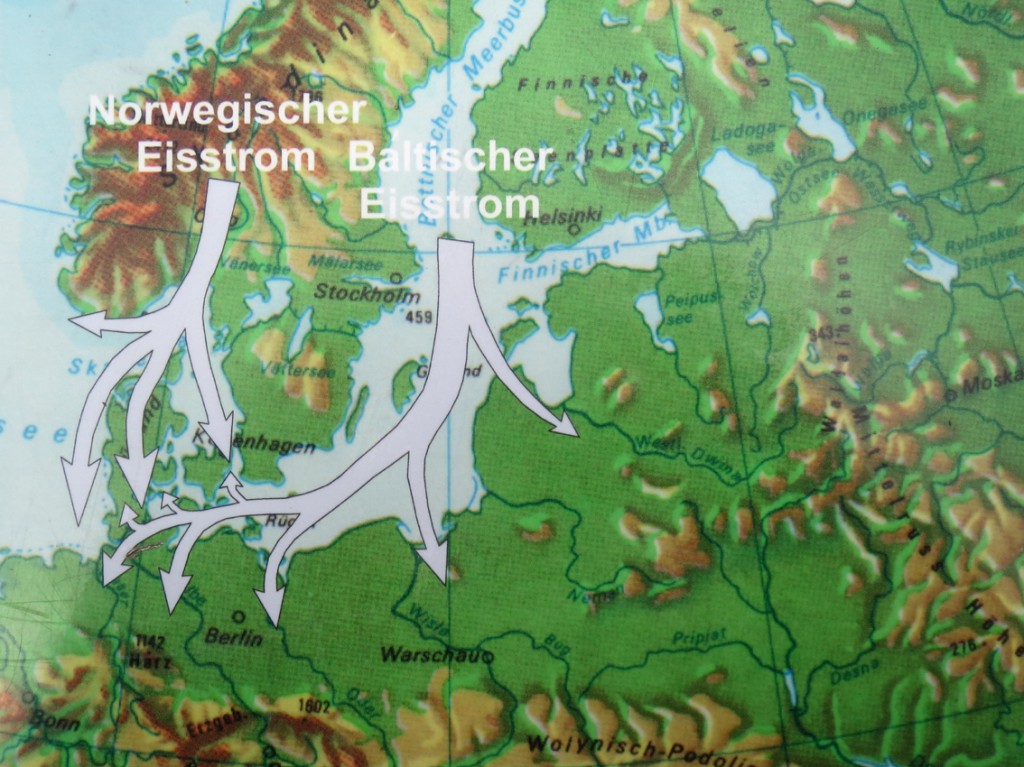

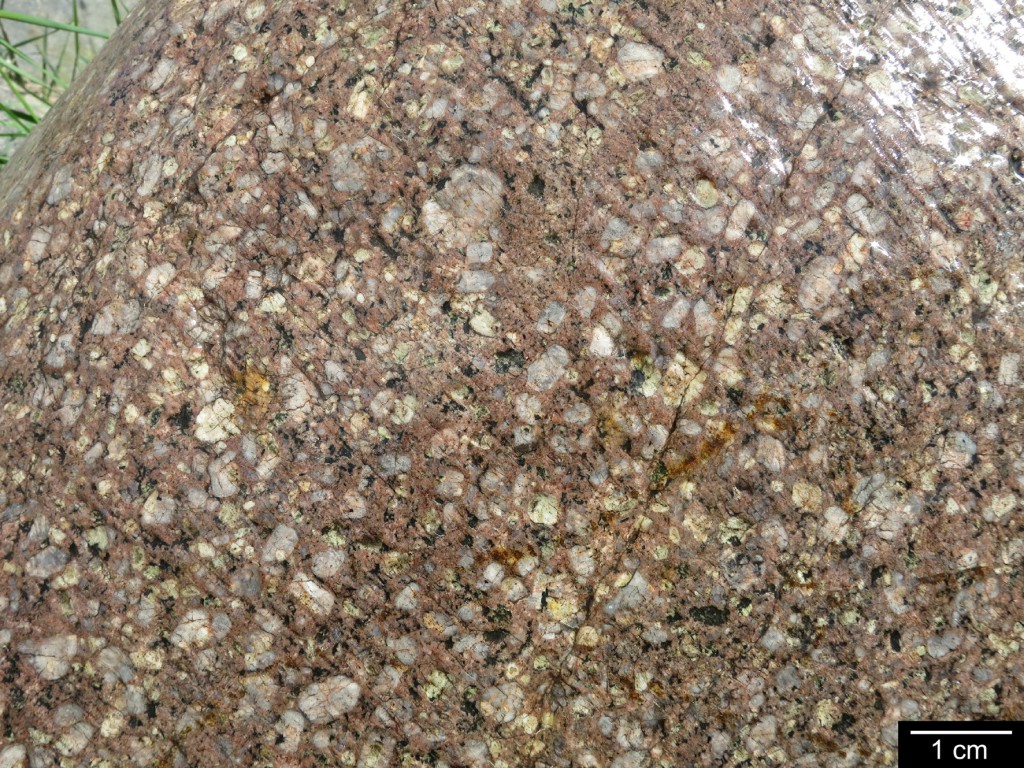

Grobkörniger Dolerit (Åsby-Ulvö-Dolerit) mit schaliger Verwitterung (core stone), Breite 40 cm. Das Gestein besteht im Wesentlichen aus dunklem Pyroxen und hellen Plagioklas-Leisten. Die Plagioklas-Leisten treten auf der Gesteinsoberfläche hervor, weil sie etwas verwitterungs-beständiger sind als der Pyroxen. Darüber hinaus sind einige rostig gelblich-braune Körner zwischen den Pyroxenen enthalten, wahrscheinlich Olivin. Die meisten Dolerite dieses Typs reagieren auf einen Handmagneten (Magnetit). Åsby-Ulvö-Dolerite bis zu einer Größe von 40 cm finden sich in der Niederlausitz regelmäßig. Das mögliche Herkunftsgebiet ist sehr groß und reicht von SW-Finnland bis nach Älvdalen in Dalarna. Die Dolerite gehören, zusammen mit feinkörnigen Diabasen, zur CSDG (Central Scandinavian Dolerite Group) und wurden in der Geschiebekunde bisher als „Åsby-Diabas“ bezeichnet. Der Ort Åsby liegt in Dalarne, die Insel Ulvö bei Nordingrå. „Åsby-Ulvö-Diabas“ oder -Dolerit (nach VINX 2016) wird der weiten Verbreitung dieser Gesteine eher gerecht.

Dolerit vom Åsby-Ulvö-Typ (Nr. 083, Steinitz, BB 40 cm) mit stark angewitterter, rostfarbener Oberfläche. Bemerkenswert sind die grauen und knolligen Bereiche aus Pyroxen-Megakristallen, die von einem Netz kleiner Plagioklasleisten durchsetzt sind. Dieses Mineralgefüge, bei dem Plagioklas vor dem Pyroxen auskristallisierte, nennt sich ophitisches Gefüge und findet sich, wenn auch nicht so deutlich ausgeprägt wie hier, in vielen Doleriten.

Pyroxen-Megakristalle sollen auch ein Erkennungsmerkmal des Särna-Diabas (= Dolerit) sein, wobei die Plagioklas-Leisten hier weniger verfilzt sind. Dabei stellt sich die Frage, ob eine zuverlässige Abgrenzung von den Åsby-Ulvö-Doleriten überhaupt möglich ist.

Dolerit vom Åsby-Ulvö-Typ mit ophitischem Gefüge (Nr. 491, Tgb. Cottbus-Nord, BB 30 cm). Auch hier erkennt man größere zusammenhängende Bereiche aus dunklem Pyroxen (Megakristalle), die sich allerdings nicht so deutlich voneinander abgrenzen wie im vorigen Beispiel.

Anorthosite und Leuko-Gabbros

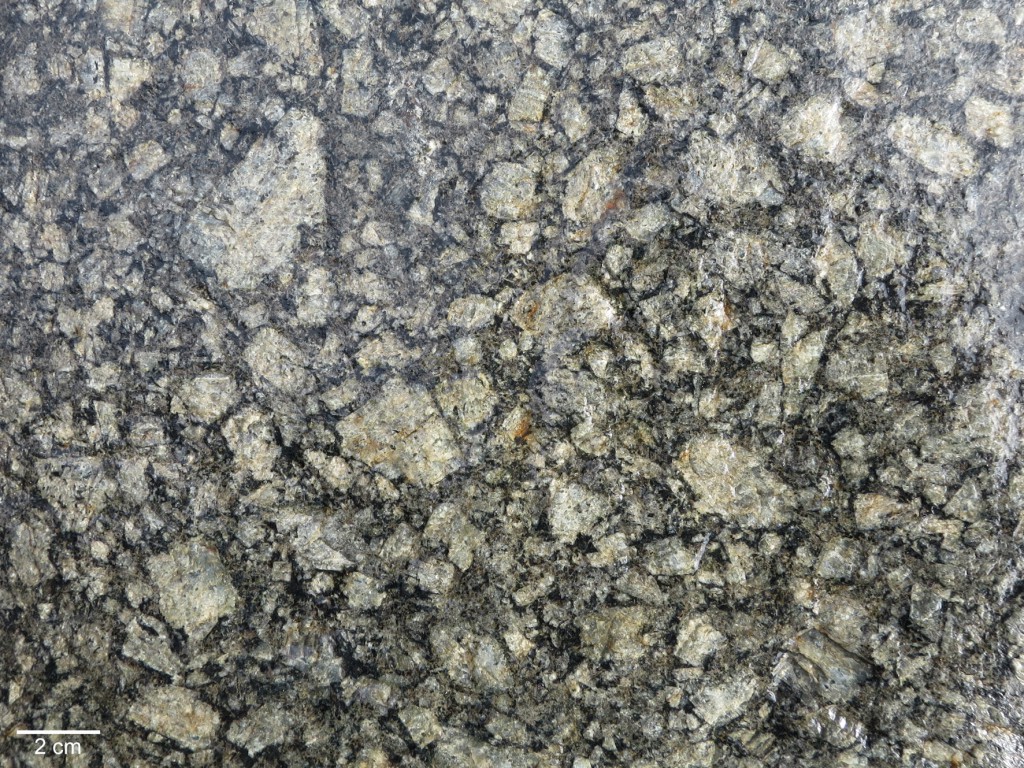

Anorthosit aus Steinitz/Welzow-Süd (Nr. 087, B 54 cm). Das Gestein besteht zu über 90% Plagioklas. Dunkle Minerale sind auf wenige Bereiche beschränkt, die perlschnurartig das Gestein durchziehen. Anorthosite lassen sich nicht auf ein bestimmtes Herkunftsgebiet zurückführen, da es zahlreiche Vorkommen gibt (z. B. Nordingrå, Åland, Småland).

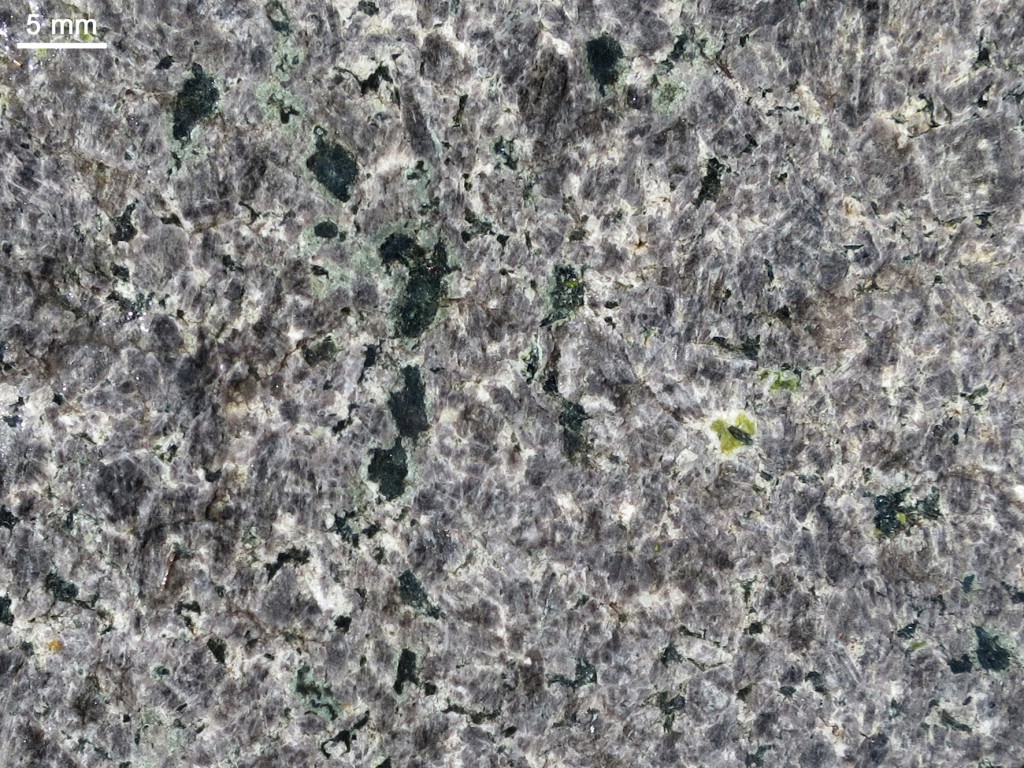

Die angefeuchtete Oberfläche zeigt das Gefüge aus hell- bis dunkelgrauen Plagioklasen (mit einem leichten Farbstich ins Violette) und dunkle Minerale, die zum Teil in grünlich-schwarze und blättrige Alterationsprodukte umgewandelt wurden; rechts der Bildmitte ein hellgrüner Fleck, vermutlich ein epidotähnliches Mineral.

Der violette Farbstich der grauen Plagioklase wird noch etwas deutlicher, wenn man eine frische Bruchfläche unter Wasser fotografiert. Auch von dem hellgrünen, epidotähnlichen Mineral ist mehr zu sehen, bevorzugt im Kontaktbereich der dunklen Minerale zum Plagioklas.

Leukogabbro/Anorthosit (Nr. 486, Tgb. Cottbus-Nord). Der Mafitanteil dürfte deutlich unter 10% liegen. In diesem Fall kann man auch von einem „anorthositischen Gabbro“ sprechen. Die dunklen Minerale füllen die Zwickel zwischen den gut ausgebildeten grünlich-grauen Plagioklas-Kristallen.

Mittelkörniger Anorthosit (Nr. 089, BB 30 cm, Steinitz). An der weißen Verwitterungsrinde ist der hohe Feldspatanteil (Plagioklas) erkennbar, während die Bruchfläche im oberen Bildteil ein mehr oder weniger einheitlich graues Gestein zeigt. Der Anteil dunkler Minerale lässt sich schwer abschätzen, liegt vermutlich aber unter 10%. Zudem lässt ihre flaserige Textur auf eine tektonische Überprägung des Gesteins schließen.

Kleines Spaltstück vom obigen Block. Farbloser und transparenter Plagioklas bildet ein verzahntes Gefüge aus xenomorphen bsi idiomorphen Kristallen. Makroskopisch sind hier zunächst keine Anzeichen einer Metamorphose oder tektonischen Deformation zu erkennen. Dunkle Minerale, wahrscheinlich Klinopyroxen, kommt in kleinen Körnern vor. Das Gestein ist insgesamt schwach, an einzelnen Stellen stärker magnetisch. Einige Partien mit einem hellgrünen, epidotähnlichen Mineral sowie ein grünlicher Farbstich des Gesteins weisen auf eine leichte hydrothermale Alteration hin.

Leukogabbro mit grünen Plagioklas-Einsprenglingen bis 5 cm Länge (Nr. 085, Breite 65 cm, Steinitz). das Gestein wird von einem feinkörnigen Aplitgang aus aus Feldspat und Quarz durchzogen.

Das Gestein besteht hauptsächlich aus dicht an dicht liegenden Plagioklaskristallen, trotz des dunklen Gesamteindrucks. Mafische Minerale bilden nur kleine Körner aus, ihr Mengenanteil ließ sich kaum abschätzen (etwa 10-20%). Manche Plagioklaskristalle zeigen Spuren von randlicher Auflösung und sind leicht gerundet. Im Inneren der Kristalle zeigen sich an parallelen Spaltlinien dunkelgrüne Produkte einer hydrothermaler Alteration.

Hornblendegabbros und -diorite

Riesenkörnige, pegmatitartige Bildung in einem gabbroiden Gestein (Nr. 473, BB ca. 35 cm, Tagebau Cottbus-Nord). Das Mineralgefüge der mittelkörnigen Grundmasse ist verschwommen doleritartig und durchsetzt von größeren dunklen und runden Amphibol-Granoblasten . Leider konnte das Gestein nicht eingehender petrographisch untersucht werden. Der Fund ist ein Beispiel für die seltenen Pegmatitbildungen in Hornblendegabbros/-dioriten.

Grobkörniger Gabbro (Nr. 257, Merzdorf, Tagebau Cottbus-Nord, BB 70 cm) mit markanter Verwitterungsoberfläche: die Plagioklaskristalle treten zurück, faseriger Amphibol hervor. Das dunkle Mineral ist also verwitterungsresistenter als Plagioklas und kann daher kaum Pyroxen sein. Eine bestimmte Herkunft kann diesem Gestein nicht zugeordnet werden. Nach VINX 2016 sind solche „uralitisierten“ Gabbros meist svekofennischer Herkunft.

Die hervortretenden dunklen Minerale entstanden durch Umwandlung von Klinopyroxen in nadeligen bzw. faserigen (aktinolithischen) Amphibol durch „Uralitisierung“, der Metamorphose eines Gabbros durch Wasseraufnahme. Dabei wird Pyroxen in Amphibol umgewandelt. Solche Gesteine wurden früher als „Uralit-Gabbro“ bezeichnet. Der Begriff ist veraltet, korrekter wäre heute die Bezeichnung amphibol-fibroblastischer Meta-Gabbro.

Hornblendegabbro mit ophitischem Gefüge, Haldenfund an der ehemaligen Ortslage Weißagk im Malxetal, Tagebau Jänschwalde. Der stark hydrothermal alterierter Dolerit (kräftige Grünfärbung der ursprünglich schwarzen Pyroxene) enthält schwarze Hornblende-Granoblasten als metamorphe Neubildung.

Uralit-Porphyrit

Ebenfalls ein uralitisiertes Gestein, ein „Uralit-Porphyrit“, zutreffender: amphibol-porphyroblastischer Diabas. Das Gestein besitzt eine grüngraue Verwitterungsrinde, in der größere eckige und auch abgerundete schwarze Amphibole stecken. Die Grundmasse enthält reichlich kleine Plagioklas-Leisten und einige größere Feldspat-Einsprenglinge, wahrscheinlich ebenfalls Plagioklas. Das Gestein scheint aus Pyroklasten zu bestehen (Lapillituff). Runde, plagioklasreichere und -ärmere Partien wechseln sich ab. Uralit-Porphyrite treten an mehreren Orten im svekofennischen Bereich auf und sind keine Leitgeschiebe (s. a. Uralit-Porphyrit von Vaksala).

Kumulophyrischer Metagabbro

Metagabbroides Gestein mit Kumulatgefüge (Nr. 400, Breite ca. 40 cm; Tagebau Jänschwalde, Findlingskippe Malxetal). Das Exemplar wird trotz seines metamorphen Charakters in dieser Rubrik gezeigt, weil das Gabbro-Gefüge zum Teil noch deutlich erkennbar ist. Im oberen Teil sieht man eine deformierte Partie mit deutlicher Foliation und Auslängung der dunklen Minerale, während das Gefüge unten rechts nahezu undeformiert und regellos-körnig ausgebildet ist . Die hell grünlichgraue und feinkörnige „Schicht“ könnte eine Scherfläche sein.

Detailaufnahme des undeformierten Gefüges aus runden und grünlichen Pyroxenen von 1 cm Durchmesser, die schwarze Amphibol-Coronen zeigen. Zwischen den Pyroxenen füllt wenig Plagioklas als „Füllmasse“ die Zwickel (Kumulat-Gefüge). Das grobkörnige Gestein könnte ein gravitatives Kumulat aus einer Gabbro-Magmakammer sein.

Detail der stark foliierten Partie, überwiegend aus schwarzem, flaserig ausgebildetem Amphibol. Darunter ein zerscherter, feinkörniger Bereich mit einem hell graugrünem, pulverigem Mineral. Münzdurchmesser 18 mm.

Kleiner Abschlag der Nr. 400 (Unterwasseraufnahme) mit bis zu 1 cm großen, grünlich schillernden Pyroxenen, die von einem Rand aus Hornblende umgeben sind (coronitisches Gefüge). Die „Füllmasse“ zwischen den großen und abgerundeten Körnern mafischer Minerale besteht aus Amphibol und Plagioklas. Rote Flecken scheinen nur Einfärbungen durch Fe-oxide zu sein. Das Gestein ist nicht magnetisch.

Einschlußführende Diabase

Einschlußführender Diabas oder sog. Gerölldiabas (Nr. 079, Höhe 90 cm, Aussichtspunkt Tgb. Welzow-Süd, SE Neupetershain). Körniges, basaltartiges Gestein mit rostbrauner Verwitterungsrinde, das als Gesteinsbruchstücke hauptsächlich weiße Granitoide und graue Gneise führt.

Detailaufnahme eckiger bis leicht gerundeter Granit- und Gneisklasten, BB 35 cm.

Diabas mit knolliger, konglomeratartiger und rissiger Oberfläche (Nr. 82, Steinitz, B 60 cm). Das Gestein besteht überwiegend aus basaltischem Material und wird von Quarz-Feldspat-Adern durchzogen.

Der letzte Fund in dieser Reihe ist ein Mischgestein, ein einschlußführender Diabas (Nr. 427, Findlingshalde bei Weisagk/Malxetal/Tagebau Jänschwalde). Eine basische Schmelze (Dolerit) drang in ein saures Gestein (rot) ein und nahm Gesteinsbruchstücke auf.

Detail eines runden Alkalifeldspat-Quarz-Xenoliths in vergrüntem Dolerit. Ein kleiner Abschlag oberhalb der Kugel zeigt das Gefüge des eindringenden mafischen Magmas. Im linken Bildteil ist erkennbar, dass Teile des sauren Gesteins aufschmolzen und sich sich mit dem basischen Magma vermengten (magma mingling). Eine Mischung und Herstellung eines chemischen Gleichgewichts fand allerdings nicht statt. Links unterhalb der 2-Cent-Münze ein größeres Quarzkorn mit schwarzem Reaktionsrand („Ringquarz“) erkennbar.

Partie mit unvollständiger Vermischung aus basaltischem und saurem Magma, ein „quarzmonzogabbroides“ Mischgestein. Durch Aufschmelzung mobilisierter roter Feldspat bildet Ränder um vergrünte Plagioklase. Abgerundete Quarzkörner zeigen Ringe von mafischen Mineralen („Ringquarze“). Das Gestein könnte aus einem Rapakiwipluton stammen. Rapakiwis entstehen in den unteren Krustenbereichen aus besonders heißen und trockenen Schmelzen. Magma mixing mit lokalen mingling-Erscheinungen sind hier ein gesteinsbildender Faktor.

Unterwasseraufnahme eines kleinen Abschlags. Die obere Partie besteht aus stark alteriertem Dolerit, der untere Bereich ist stärker von magma mingling betroffen. Der rote Xenolith zeigt graphische Verwachsungen und könnte ein Rapakiwi-Granit sein.

Literatur

Smed P, Ehlers 2002 Steine aus dem Norden, 2.Auflage – Gebrüder Bornträger, 195 S.

Vinx R 2011 Gesteinsbestimmung im Gelände, 3. Auflage – Spektrum-Verlag, 480 S.

Vinx R 2016 Steine an deutschen Küsten – Verlag Quelle & Meyer Wiebelsheim, 279 S. Dieser Beitrag wurde unter Allgemein abgelegt am . Bearbeiten