Skarn ist ein alter schwedischer Bergmannsbegriff. Die petrographische Verwendung der Bezeichnung geht auf die Beschreibung erzführender Granat-Pyroxen-Gesteine in der Region Persberg durch den schwedischen Geologen Törnebohm zurück (TÖRNEBOHM 1875). Heute ist Skarn ist eine Sammelbezeichnung für eine variantenreiche Gruppe metasomatisch gebildeter und meist Fe- und Ca-reicher Gesteine, die eine wichtige Rolle als Erzlieferant spielen. Ihre Entstehung ist an eine sog. Kontakt-Metasomatose zwischen einem aufsteigenden magamtischen Körper (z. B. Granit oder Diorit) und karbonatischen Sedimentgesteinen gebunden.

Unter Metasomatose versteht man eine Gesteinsumwandlung unter maßgeblicher Beteiligung von Fluiden. Sie unterscheidet sich von der dynamischen Metamorphose, der Gesteinsumwandlung durch geänderte Temperatur- und Druckbedingungen, bei der Fluide nur in kleiner Menge mobilisiert werden und die Summe der chemischen Komponenten weitgehend erhalten bleibt (sog. isochemische Metamorphose). Metasomatose hingegen führt zu einer durchgreifenden Änderung der chemischen Zusammensetzung der Ausgangsgesteine durch anhaltenden Zu- und Abfluss von Ionen.

1. Entstehung von Skarnen

Die Bildung von Skarnen ist subduktionsgebunden und erfolgt in mehreren Stufen während der sog. Kontakt-Metasomatose (EINAUDI & BURT 1982, MEINERT 1992, ausführliche Informationen und umfangreiches Literaturverzeichnis auf www.science.smith.edu):

- Subduzierte Kalksteine, Dolomite oder karbonathaltige Sedimentgesteine gelangen in die Nähe eines aufsteigenden Intrusivkörpers, z. B. ein Granit- oder Dioritpluton.

- Das Karbonatgestein wird durch den Intrusivkörper zunächst kontaktmetamorph bei ca. 500-700°C unter Bildung von Marmor oder Kalksilikatgesteinen verändert. Die Entstehung von Porenräumen infolge Volumenabnahme durch Dehydration und Dekarbonisierung bereitet Wegbarkeiten für Fluide für die nachfolgende Metasomatose.

- Die eigentliche Skarn-Bildung erfolgt bei etwa 400-600°C. Im sedimentären Ausgangsgestein kommt es durch Stoffaustausch mit dem aufsteigenden Pluton zur Bildung weiterer Silikatminerale. Ebenso wird der Plutonit durch Zufuhr von Ionen verändert. Unter bestimmten Bedingungen kann sich eine regelrechte Fluidkonvektion zwischen beiden Systemen entwickeln. Dabei werden fortwährend Wasser und CO2 aus den Kalksteinen sowie Fluide und Volatile (Cl, F) aus dem Pluton mobilisiert. Die aggressiven Fluide transportieren Fe-, Ca- und Si-Ionen, aber auch Cu und andere Buntmetalle in gelöster Form, und führen zu einer durchgreifenden Veränderung der Gesteine. Grad der Umwandlung und Mineralneubildungen sind abhängig von Temperatur, Druck und den variablen Fluidphasen, daher sind Skarne eine sehr heterogene Gesteinsgruppe mit einer Vielfalt möglicher Mineralparagenesen.

- Die Ausscheidung von Erzen erfolgt bei 300-500°C. Skarn-Vorkommen werden nach dem nutzbaren Erz als Fe-, W-, Cu-, Zn/Pb oder Sn-Skarne klassifiziert.

- Eine späte (retrograde) hydrothermale Alteration bei 200-400°C führt zur Bildung von Epidot, Quarz, Chlorit, Pyrit, Magnetit etc. durch Zerfall von Granat und Pyroxen.

Das umgewandelte Sedimentgestein wird als Exoskarn, das veränderte magmatische Intrusivgestein als Endoskarn bezeichnet. Exoskarne treten nach Wimmenauer 1985 im unmittelbaren Kontaktbereich bis in Entfernungen von mehreren hundert Metern vom Intrusivgestein auf. Am häufigsten sind kalzitische Exoskarne mit Ca-Mg-Fe-Al-Silikaten wie Wollastonit Ca3[Si3O9] (sehr heiß), grünen Ca-Fe-Mg-Pyroxenen (Endglieder Diopsid CaMg[Si2O6] und Hedenbergit CaFe[Si2O6]), rotem oder braunem Granat (Grossular Ca3Al2[SiO4]3 und Andradit Ca3Fe2[SiO4]3) sowie Ca-Amphibolen, Vesuvian, Epidot, Scheelit, evtl. Erzen und weitere Minerale. Granat und Pyroxen entstehen nicht simultan; Pyroxen kann unter oxidierenden Bedingungen in Granat umgewandelt werden, etwa:

Hedenbergit + O2 = Andradit + Qz + Magnetit

Typische mineralische Neubildungen in Mg-reichen Sedimentgesteinen sind Foyait und Phlogopit. In der Nähe zum Intrusivkontakt können sehr grobkörnige Skarne entstehen. Mit zunehmendem Abstand zum Kontakt, abhängig von der Menge zugeführter Metallionen, verändert sich die Zusammensetzung der Mineralgemeinschaft (z. B. Granat proximal, Pyroxen distal). Gemeinsam sind den Exoskarnen ein granoblastisches (massiges) Mineralgefüge und zonierte Mineralabfolgen.

Endoskarne, also durch metasomatischen Zustrom von Stoffen aus dem Sedimentgestein veränderte Teile des aufsteigenden Plutons, enthalten oftmals Pyroxen als Neubildung. Dabei kann es ebenfalls zur Anreicherung seltener Metalle wie W und Mo kommen.

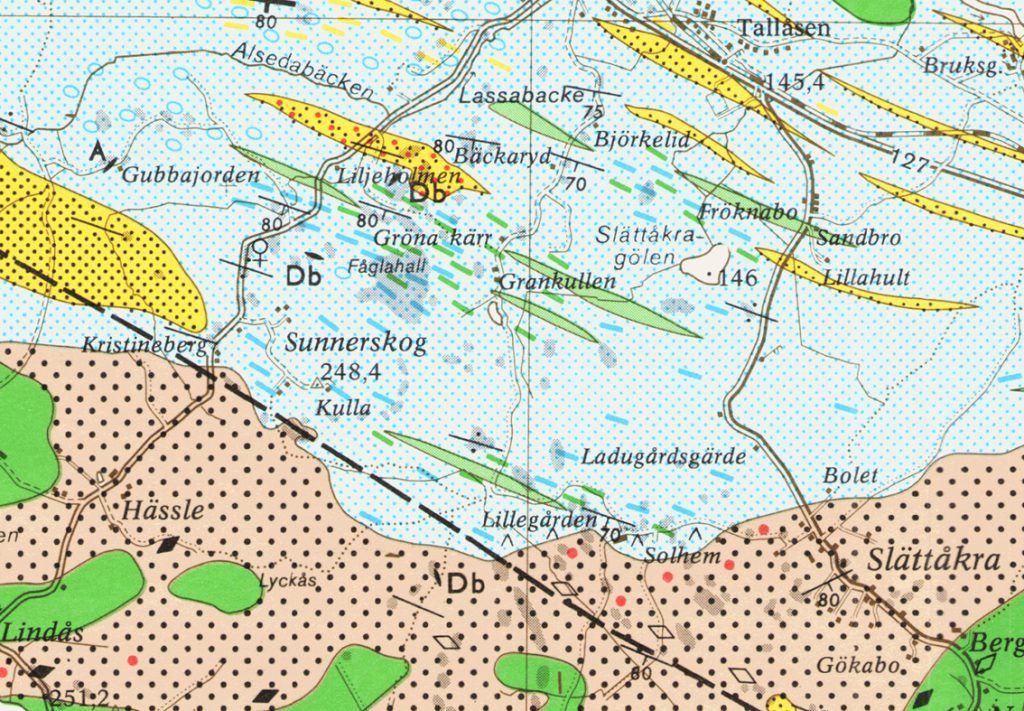

2. Vorkommen

Aus dem gesamten nordischen Grundgebirge, vor allem aus Mittelschweden ist eine Vielzahl von Skarn-Vorkommen bekannt (GEIJER & MAGNUSSON 1952). Die meisten von ihnen besitzen nur eine kleinräumige Ausdehnung, einige sind als Erzlagerstätte bedeutend. Im wichtigsten schwedischen Vorkommen in Falun (Dalarna) werden Cu-Skarne mit einer Cu-Zn-Ag-Au-Pb-Vererzung übertage abgebaut. Die Gesteine entstanden bei der Intrusion von Graniten und Doleriten in Metavulkanite (Leptite) mit eingeschalteten Kalkstein-/Dolomit-Lagen. Eine weitere bedeutende hydrothermal entstandene Magnetit-Hämatit-Apatit-Lagerstätte ist Kiruna (Nordschweden). W-Mo-führende Granite (Endoskarne) im Gebiet von Gasborn in West Bergslagen beschreiben BAKER et al 1988, DAMANN & KIEFT 1990. Einige schwedische Geologen bezeichnen Einschaltungen von metamorphen Kalksilikatgesteinen in Marmorvorkommen als „Skarngneis“ (s. Abb. 15 im Artikel „Marmorvorkommen in Mittelschweden“).

3. Skarnvorkommen von Sunnerskog

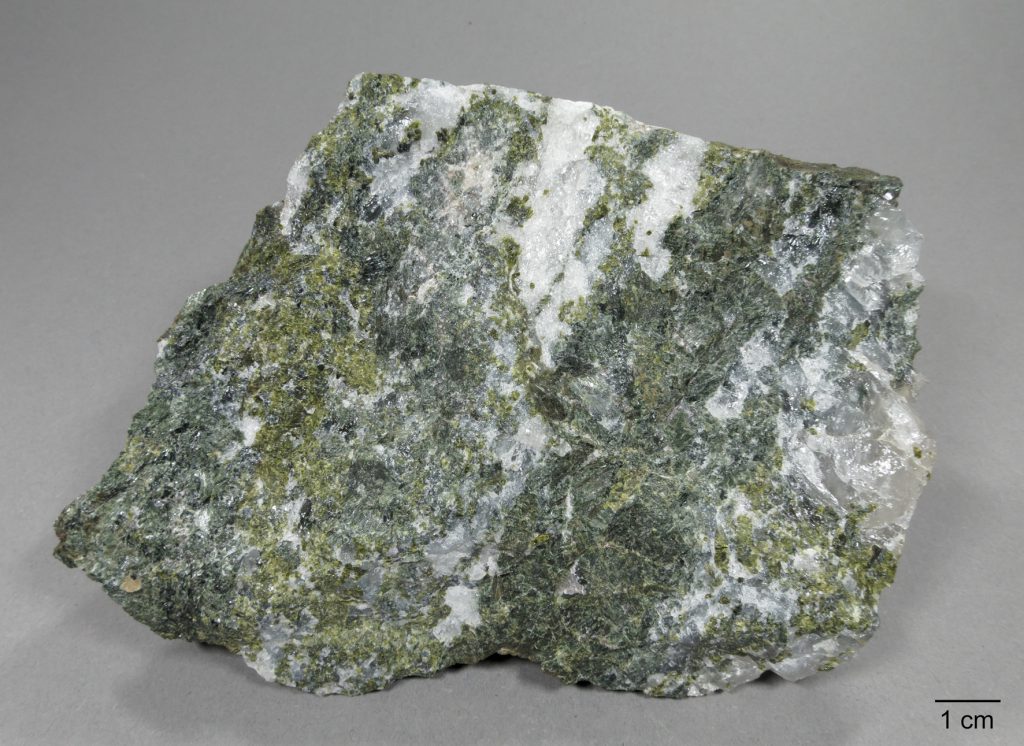

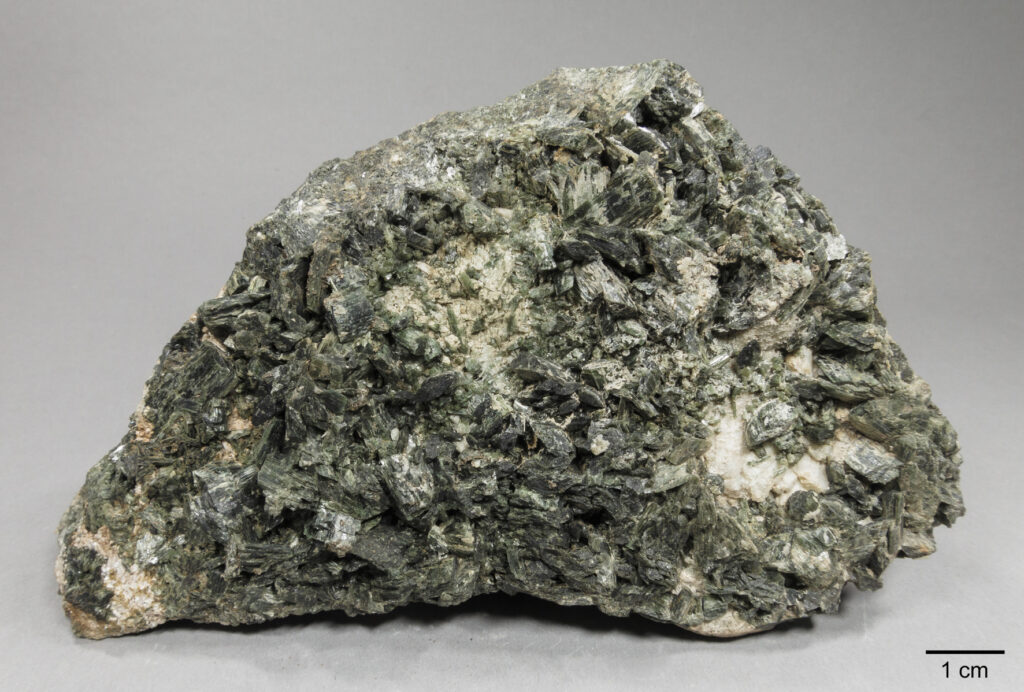

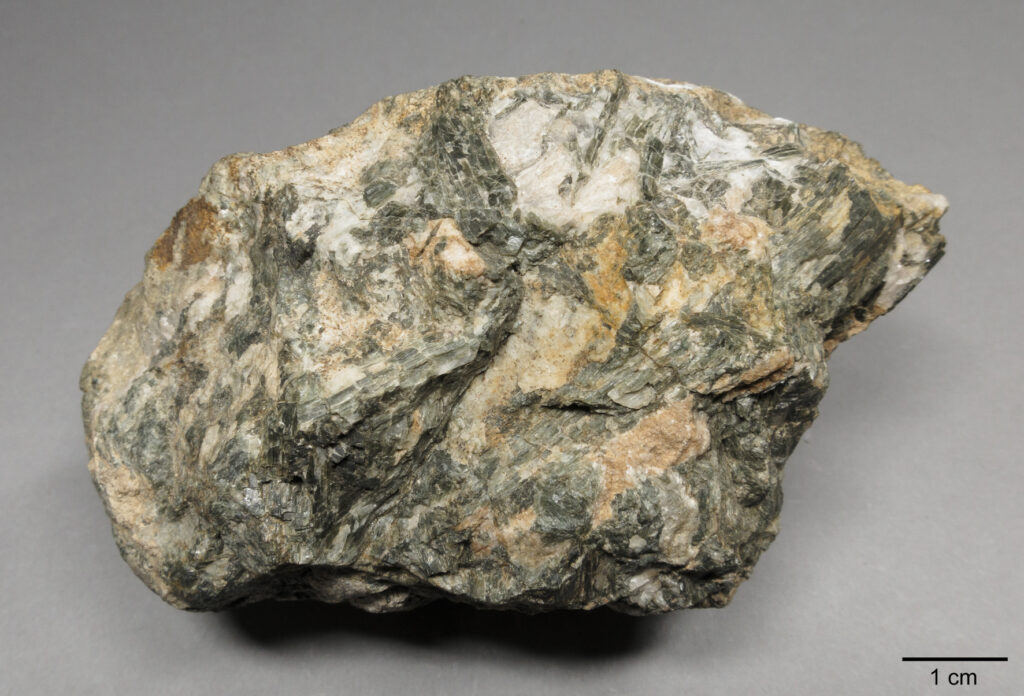

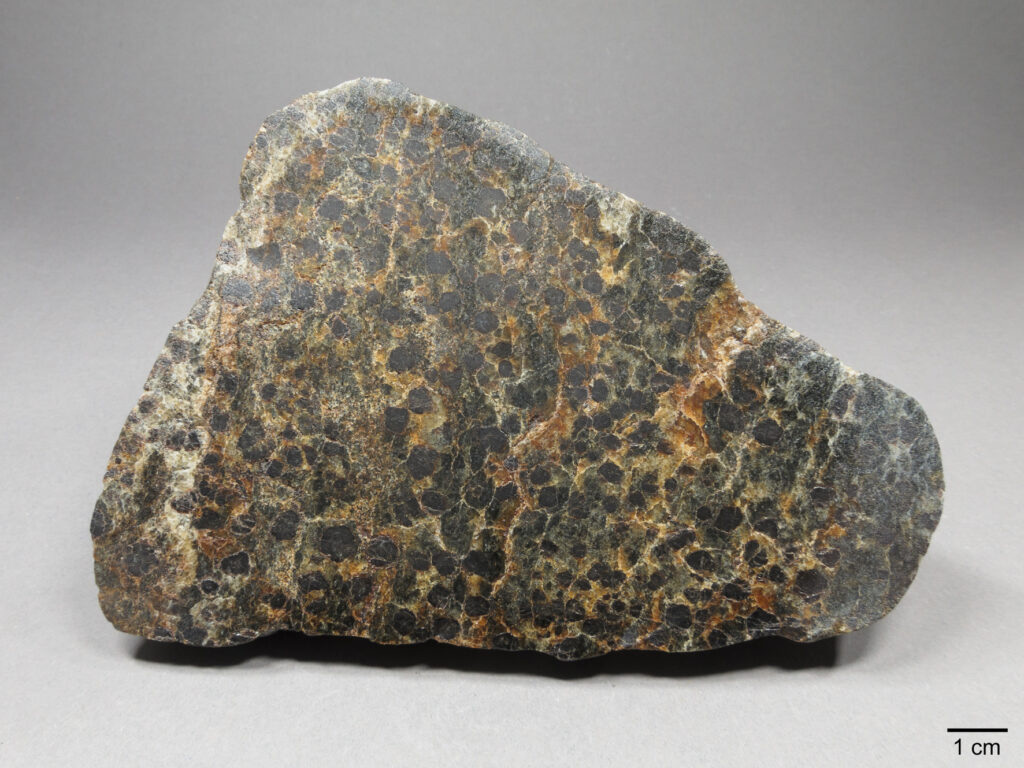

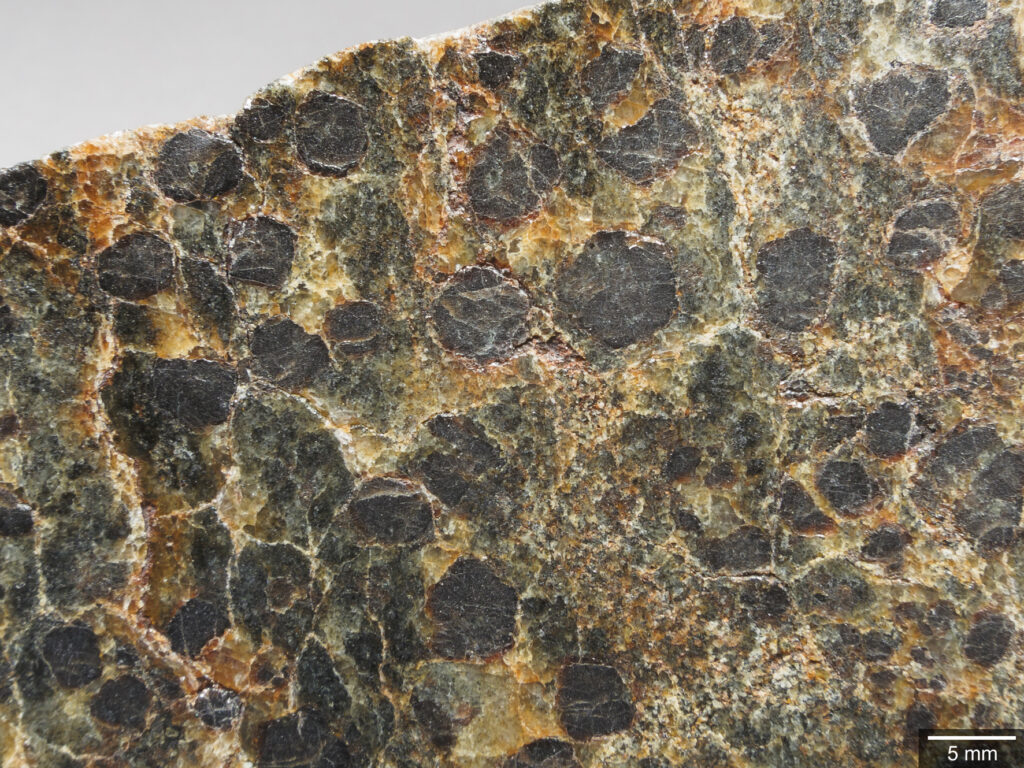

Bei Sunnerskog, etwa 6 km südöstlich von Holsbybrunn in Småland, wurde periodisch vom 17. Jahrhundert bis 1894 ein Exoskarn mit einer Cu-(W-Mo)-Vererzung abgebaut. Die Grube liegt im etwa 1,8 Ga alten Oskarshamn-Jönköping-Gürtel (OJB), einer svekofennischen Exklave innerhalb der etwas jüngeren Gesteine des Transkandinavischen Magmatitgürtels (TIB). Der Skarn von Sunnerskog ist ein typisches Beispiel für die weit verbreiteten Ca-Fe-Skarne und entstand durch Metasomatose von Kalksteinen und kieselig-kalkigen Sedimenten in Nachbarschaft zu granitischen Intrusionen. Gesteinsbildende Minerale sind weißer Calcit, roter bis brauner Granat, grüner bis schwarzgrüner Pyroxen, Epidot (hellgrün), Quarz (milchig weiß bis klar) sowie evtl. Wollastonit (Abb. 11). In einigen Proben fanden sich spärliche Butzen mit Erzmineralen (Cu-Sulfide). Eine Untersuchung aller Proben auf Wolfram-Minerale (Scheelit, Ca[WO4], orange Fluoreszenz unter niederwelligem UV-Licht) verlief negativ.

An der alten Grube (57.40679, 15.22564), unterhalb des Hanges auf der gegenüberliegenden Straßenseite, lassen sich auf einer Halde zahlreiche Belege bunter Skarn-Gesteine mit unterschiedlichen Graden metasomatischer Umwandlung aufsammeln:

- von Neubildungen augenscheinlich freie Metasedimente (Abb. 6),

- quarzitische Metasedimente, mit oder ohne Granat und Pyroxen (Abb. 8),

- mittelkörnige Skarne aus Calcit, Quarz, rotem Granat, grünem bis schwarzgrünem Pyroxen und hellgrünem Epidot,

- grobkörnige Skarne aus Pyroxen und/oder Granat (Abb. 12, 15).

- vom Abstand zum Intrusivkontakt abhängige Mineralzusammensetzungen: Gesteine, die nur roten Granat (proximaler Intrusivkontakt, Abb. 10), beide Minerale (Abb. 15) oder nur grünen Pyroxen (distaler Intrusivkontakt, Abb. 1) enthalten.

4. Geschiebefunde

Gesteine aus Skarn-Vorkommen sind auch als Geschiebe einigermaßen sicher identifizierbar, wenn es sich um mittel- bis grobkörnige Gesteine mit den typischen Paragenesen der Ca-Fe-Skarne handelt: roter Granat und/oder grüner Pyroxen, optional mit hellgrünem Epidot, Calcit und Quarz. Abb. 17-21 zeigt historische Funde aus Brandenburg. Bei der Bestimmung von grünem Pyroxen-Skarn besteht eine Verwechslungsmöglichkeit mit grobkörnigen grünen Amphiboliten. Amphibole zeigen aber häufig eine idiomorphe Ausbildung, eine faserige Internstrukur (Aktinolith) oder intensiven Glas- oder Seidenglanz (auch bei Orthopyroxenen!). Auf der Bruchfläche weisen sie Spaltwinkel von 120º auf.

Ein anderer Lithotyp sind feinkörnige, sehr schwere und quarzitische Gesteine mit ähnlicher Paragenese (roter Granat, grüner Pyroxen). Durch ihre rostbraun angewitterte Außenseite können die Gesteine ausgesprochen unattraktiv erscheinen (Abb. 24), fallen aber durch ihr hohes Gewicht auf und besitzen meist eine Lagentextur (Abb. 22-27).

Weitere Gesteine aus Skarn-Vorkommen ähneln in Erscheinungsbild und Zusammensetzung ihren metamorphen Äquivalenten (Marmor, Kalksilikatgesteine). Schwer erkennbar dürften auch die pyroxenhaltigen Endoskarne (metasomatisch veränderte Plutonite) sein. BÖSE & EHMKE 1996 erwähnen den Fund eines Skarn-Geschiebes, RIES 2005 diskutiert den Fund eines Cer-Orthit-haltigen quarzitischen Skarns.

Ein feinkörniges und sehr schweres Geschiebe mit rostiger Verwitterungsrinde erschien auf den ersten Blick wenig attraktiv. Mit großer Mühe konnte eine Bruchfläche erzeugt werden, die ein quarzitartiges Gestein mit reichlich rotem Granat zeigt.

Während einer Sammeltour am Strand von Skeldekobbel (Broager/DK) entdeckte Dr. Frank Rudolph ein großes Skarngeschiebe, das nur mit Mühe, unter Zuhilfenahme eines schweren Hammers zerlegt werden konnte.

Auf dem Etikett vermerkt Bennhold: „Heimat: wahrsch. Norwegen; v.d.L.: mit Kobaltnitrat blaues Email; H=5; In HCl ganz allmählich weißlich werdend. Blättr. Minerale: v.d.L. bläht sich nicht auf, brennt sich mit Kobaltnitrat nicht blassrot, schmilzt an den Kanten nicht, wird nicht hart; in H2SO4 unveränderlich; H> Biotit. Also nicht Talk sondern Muskovit.“

Walter Bennhold verwendet hier die sog. Lötrohrprobierkunst, eine einfache Methode zur qualitativen Analyse von Metallionen (v.d.L. = vor dem Lötrohr). Das blaue Email nach Behandlung mit Kobaltnitrat ist ein Nachweis für Aluminium. Bennhold bestimmt das grüne Mineral als Skapolith, ein Gerüst-Alumosilikat mit der Summenformel (Na, Ca)4(Si, Al)12O24(Cl, CO3). Es kommt sich in Kontaktmetamorphiten, Skarnen, Metabasiten und Gneisen vor. Die Anionen Cl und CO3 weisen auf eine Bildung unter metasomatischen Bedingungen hin.

Die teilweise sechseckigen Anschnitte der großen grünen Porphyroblasten im letzten Geschiebefund sprechen für einen Amphibol mit Ca-Vormacht. Auch roter Granat tritt auf, vor allem im Kontakt zum grünen Silikatmineral. In der ungleichkörnigen, wahrscheinlich durch Kataklase überprägten Grundmasse ist transparenter Feldspat erkennbar (keine perthitische Entmischunge, keine polysynthetische Verzwilligung). Ein Säuretest mit HCl verlief negativ.

5. Literatur

BAKER J H & HELLINGWERF R H 1988 The geochemistry of tungsten-molybdenum- bearing granites and skarns from western Berslagen, central Sweden- In ZACHRISSON E (Herausgeber) Proc. of the 7th Quadrennial IAGOD Symposium, Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, S. 327-338.

BÖSE M & EHMKE G 1996 Geotope und ihre Unterschutzstellung in Berlin – Brandenburgische Geowissenschaftliche Blätter 3 (1): 155-159, 2 Tab., Kleinmachnow.

DAMMAN A H & KIEFT C 1990 W-Mo polymetallic mineralization and associated calc- silicate assemblages in the Gasborn area, West Bergslagen, central Sweden – Can. Mineralogist 28, S. 17-36.

EINAUDI M T & BURT D M 1982 A Special Issue Devoted to Skarn Deposits – Introduction Terminology, Classification, and Composition of Skarn Deposits. – Economic Geology. V77/4, Society of Economic Geologists, 1982.

GEIJER P & MAGNUSSON N H 1952 The iron ores of Sweden: International Geological Congress, 19th Algiers 1952, v. 2, S. 477-499.

MEINERT L D 1992 Skarns and skarn deposits – Geoscience Canada 19, S. 145-162.

PERSSON L 1989 Beskrivning till berggrundskartorna 1 : 50000 – Vetlanda SV och SO – Sveriges Geologiska Undersökning (Af) 170+171: 130 S., Uppsala.

RIES G 2005 Ein Cer-Orthit-haltiger Quarzit als Geschiebe – Geschiebekunde aktuell 21 (1): 29-30, 2 Abb., 1 Tab., Hamburg / Greifswald.

TÖRNEBOHM A E 1875 Geognostisk beskrifning öfver Persbergets grufvefält –

SGU C 14.

WIMMENAUER W 1985 Petrographie magmatischer und metamorpher Gesteine; 297 Abb., 106 Tab., Enke-Verlag, Stuttgart.

Pingback: Skarn - Duden Skarn Rechtschreibung, Bedeutung, …