In Kiesgruben im südlichen Südbrandenburg und nördlichen Sachsen finden sich regelmäßig Gesteine sächsischer und böhmischer Herkunft. Sie sind die Fracht mehrerer alter Elbeläufe, die sich vom Miozän bis zum Holozän verfolgen lassen, mit jeweils charakteristischen Geröllgemeinschaften. Die Flussläufe wurden während der nordischen Inlandvereisungen und der Warmzeiten mehrfach verlegt, Ablagerungen von Elbschottern durch das vorrückende Inlandeis, periglaziale und glazifluviale Prozesse teilweise abgetragen, umgelagert und mit glazialen Sedimenten vermengt. So treten an manchen Lokalitäten Elbgerölle lediglich als Beimengung zu nordischen Geschieben in Erscheinung, an anderen Orten überwiegen sie. Der Geschiebesammler betritt hier mitunter eine „andere Welt“ mit einer ungekannten Vielfalt an Gesteinstypen. Die Heimatgebiete dieser Elbgerölle liegen in Sachsen (Erzgebirge, Tharandter Wald, variszische Einheiten innerhalb der Elbezone, Meißener Gebiet, Döhlener Becken, Elbsandsteingebirge) und in Nordböhmen (Riesengebirgsvorland, Erzgebirge, Böhmisches Mittelgebirge, Barrandium, permokarbonische Becken).

Dieser Artikel ergänzt die Dokumentation von Elbgeröllen aus der Umgebung von Berlin, aus dem Gebiet von Teltow, Zauche und Fläming durch Funde von ausgewählten Lokalitäten in Südbrandenburg und Sachsen. Insbesondere Ablagerungen des mittelpleistozänen Berliner Elbelaufs sind von Interesse, die Fundbeschreibungen aus den Gruben Altenau, Mühlberg und Zeithain daher etwas umfangreicher. Einen Einblick in die Gemeinschaft der Elbgerölle vermittelt auch der Besuch der Elbufer in Dresden und Meißen. Nur vereinzelt wurden Lokalitäten mit Ablagerungen der älteren „Senftenberger Elbe“ (Pliozän und Altpleistozän) auf den Tertiärhochflächen der Niederlausitz besucht.

Die Kiesgrubenfunde stammen bevorzugt aus der Überkorn-Fraktion (5-25 cm), was eine gewisse Selektion hinsichtlich ihrer Verteilung und Häufigkeit bedingt. So sind die oftmals recht kleinen Einzelgerölle von Amethyst, Chalcedon oder Achat im Überkorn kaum zu finden. Die Bestimmung der Gerölle erfolgte gemäß den Beschreibungen von Kurt Genieser (GENIESER 1953a, 1955, 1957, 1962, GENIESER & MIELECKE 1957), die durch SCHWARZ et al 2012, SCHWARZ & LANGE 2013, 2017, SCHWARZ & RIEDRICH 2010, SCHWARZ 2021 und SCHWARZ 2024 teilweise revidiert und erweitert wurden (s. Literaturverzeichnis).

1 – Kiesgrube Mühlberg (51.442307, 13.242926) – Berliner Elbelauf

2 – Kiesgrube Altenau (51.423500, 13.270685) – Berliner Elbelauf

3 – Kiesgrube Dixförda (51.818749, 13.027673)

5 – Kiesgrube Hennersdorf (51.636578, 13.658026)

6 – Kiesgrube Rückersdorf (51.572294, 13.587336)

7 – Kiesgrube Buchwäldchen (51.714272, 13.982248) – Senftenberger Elbelauf

8 – Kiesgrube Saalhausen (51.589816, 13.908524) – Senftenberger Elbelauf

9 – Kiesgrube Neukollm (51.416207, 14.152319) – Senftenberger Elbelauf

10 – Kiesgrube Großgrabe (51.354547, 14.012828) – Senftenberger Elbelauf

11 – Kiesgrube Zeithain (51.337842, 13.310569) – Berliner Elbelauf

1. Kiesgrube Altenau, Mühlberg und Zeithain

In den Kiesgruben Mühlberg, Altenau und Zeithain werden Schotter der tieferen Mittelterrasse abgebaut. Sie werden der mittelpleistozänen Berliner Elbe zugeordnet (WOLF & ALEXOWSKY 1998), einer spätelster- bis frühsaalezeitlichen Sedimentation innerhalb der sog. Elbtalglazialwanne (SCHWARZ & LANGE 2013). In Mühlberg finden sich auch jüngere Ablagerungen (STEDING 1996, WOLF & ALEXOWSKY 1998). An allen drei Fundorten dominieren klar Gesteine südlicher Herkunft (Elbgerölle), nordische Geschiebe beschränken sich auf wenige Einzelfunde. Das Geröllinventar ist vielfältig und besteht aus Gesteinsmaterial aus dem Barrandium in Böhmen, der sächsischen und böhmischen Seite des Erzgebirges, variszischen Einheiten, Döhlener Becken und dem Meißener Massiv (Abb. 2). Gesteine aus dem Riesengebirge und dem Nordwestsächsischen Vulkanitkomplex sowie Gerölle aus dem Muldesystem treten nur in sehr geringer Menge auf (EISSMANN 1975).

Der Anteil nordischer Geschiebe in der Überkorn-Fraktion wird auf maximal 1-2% geschätzt. Vereinzelt finden sich Feuersteine, unterkambrische Skolithos-Sandsteine oder Rapakiwi-Granite. Abb. 6 zeigt einen unterkambrischen Skolithos-Sandstein aus Altenau, Abb. 7 einen Åland-Quarzporphyr aus Zeithain.

Quarzreiche Gerölle

In der Grobkies-Fraktion ist ein hoher Milchquarz-Anteil zu beobachten, im Überkorn tritt er deutlich zurück. Typisch „südliche“ Milchquarz-Varianten sind gehäufte Funde von „streifig durchscheinenden Quarzen“ und „zellig zerfressenen Gangquarzen“. Gelegentlich treten Kasten-, Zellen-, Gerüst- und Strahlenquarze auf. Ein Teil davon sind typisch osterzgebirgische Bildungen, insbesondere in Paragenese mit Amethyst, Rauchquarz, Jaspis oder Achat (Abb. 14). Große gelbe Pseudomorphosen von Quarz nach Baryt (Abb. 9) sind aus dem Mittelerzgebirge bekannt.

Cherts und Hornsteine, „Kieselschiefer“ und „Lydite“

Als Elbgeröll findet sich eine Vielfalt an quarzreichen und sehr harten Cherts und Hornsteinen von grauer, grüner, roter oder gelber Farbe (Abb. 17-25). Schwarze Hornsteine und Cherts, durchzogen von mit Milchquarz gefüllten Rissen werden landläufig als „Lydit“ (Abb. 15), geschichtete Hornsteine als „Kieselschiefer“ bezeichnet (z. B. Abb. 20). Ein großer Teil der „Lydite“ dürfte allerdings aus dem Proterozoikum westlich von Prag stammen, aus den Cherts von dort sind keine Radiolarien bekannt. Ein Teil der rötlichen Hornsteine stammt wahrscheinlich aus dem Döhlener Becken (z. B. Abb. 17, 22). Eine genauere Herkunftsbestimmung dieser Gerölle ist in der Regel nicht möglich.

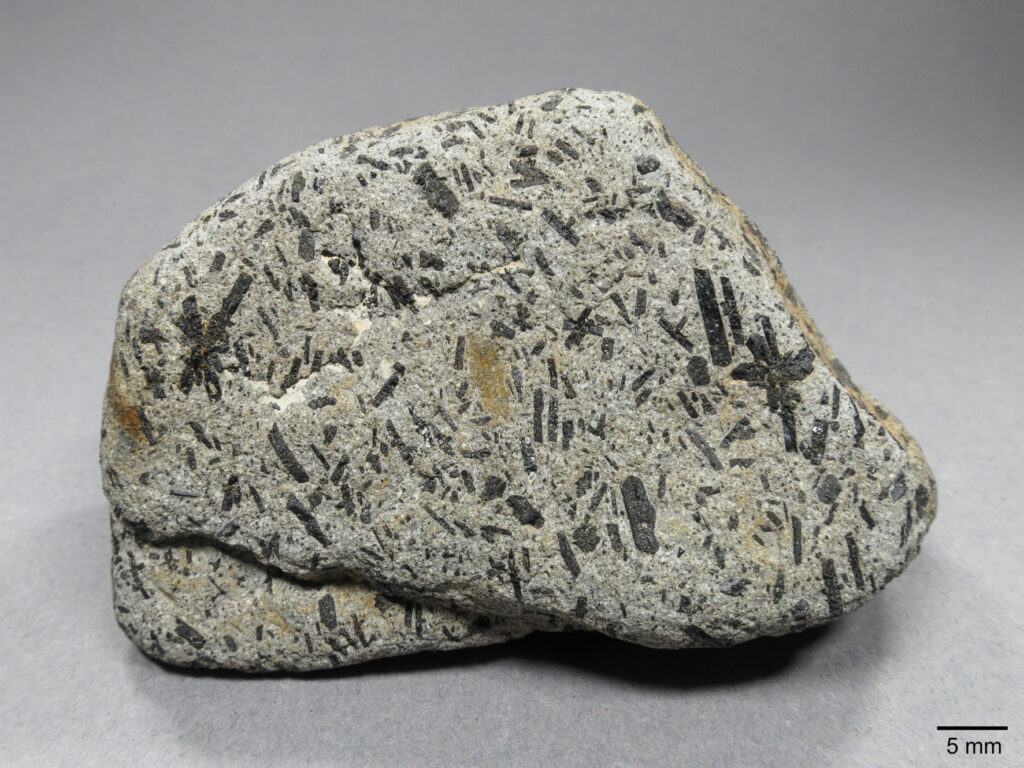

Känozoische Alkalivulkanite (Tephrite, Ol-Px-Basanite, Phonolithe)

Die Alkalivulkanite aus der Eruptivprovinz des Egergrabens stellen den häufigsten Gerölltyp auf den Überkornhalden in Altenau, Mühlberg und Zeithain. Entsprechend lässt sich eine große Variationsbreite an Tephriten, Basaniten (Olivin-Pyroxen-Basanite, auch Ankaramite) und Phonolithen sammeln. Eine Bestimmung der Gesteine anhand äußerlicher Merkmalen ist eingeschränkt möglich, für eine exakte Ansprache ist man auf Laboruntersuchungen angewiesen.

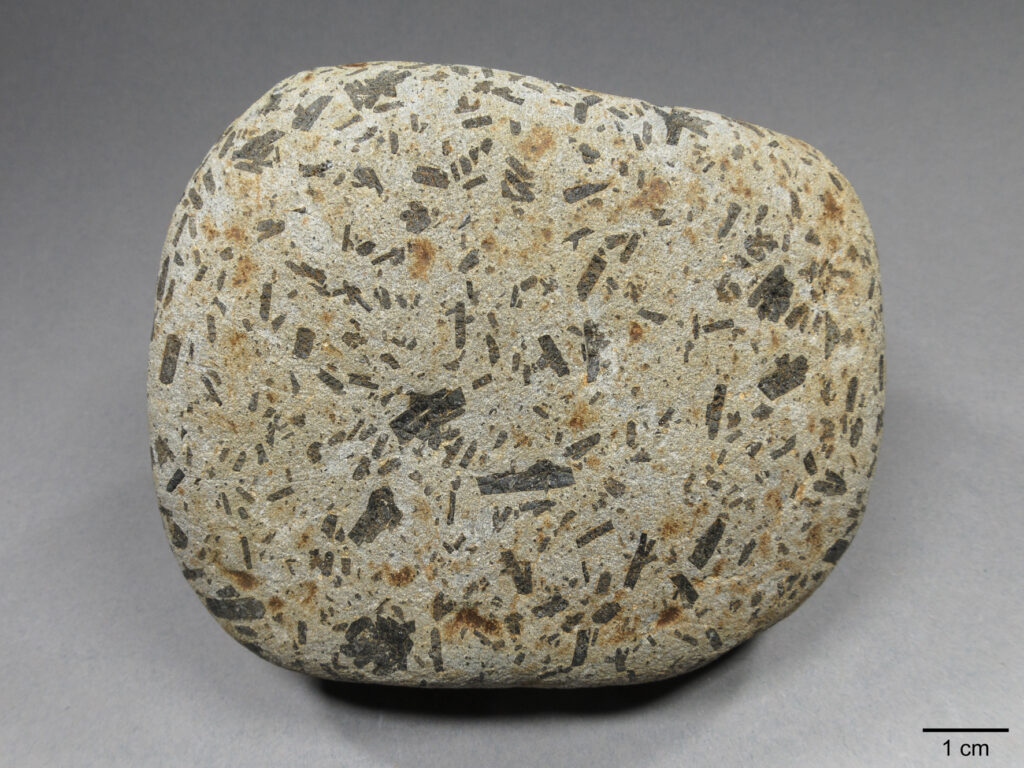

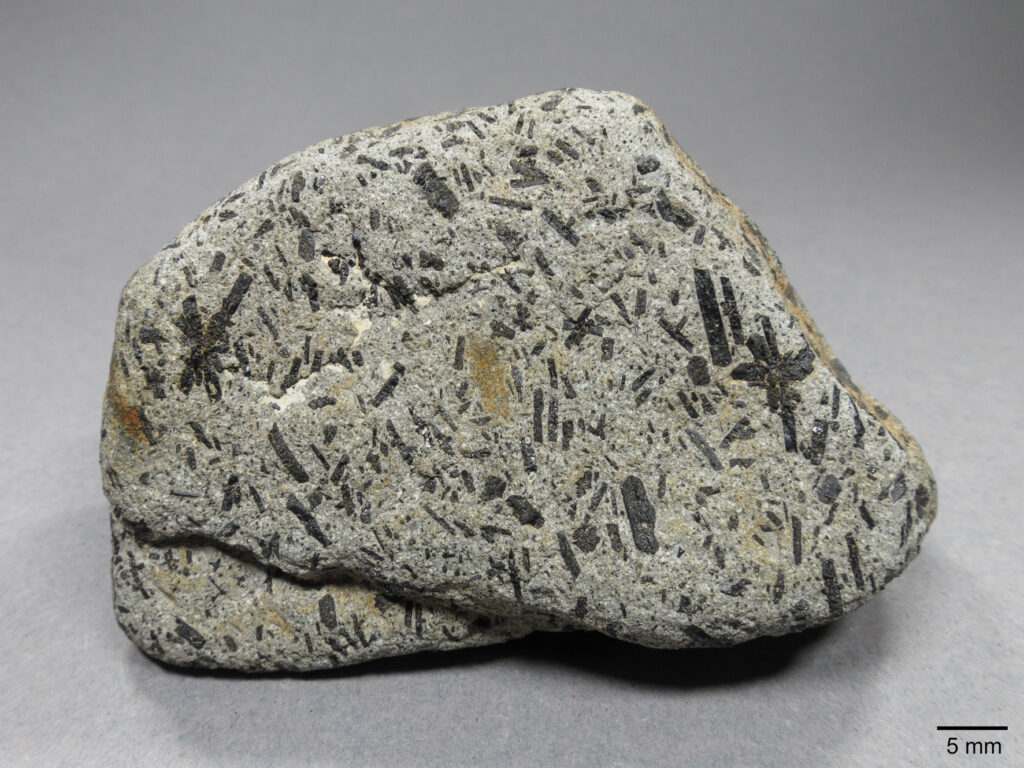

Tephrite weisen eine graue bis bläuliche Verwitterungsrinde und eine feinkörnige Grundmasse auf. Als Einsprengling tritt idiomorpher und glasglänzender Klinopyroxen auf, der teilweise sternförmige Ansammlungen (Zwillinge) bildet. Gelegentlich ist amygdaloides Gefüge (Mandelsteingefüge) zu beobachten (Abb. 28).

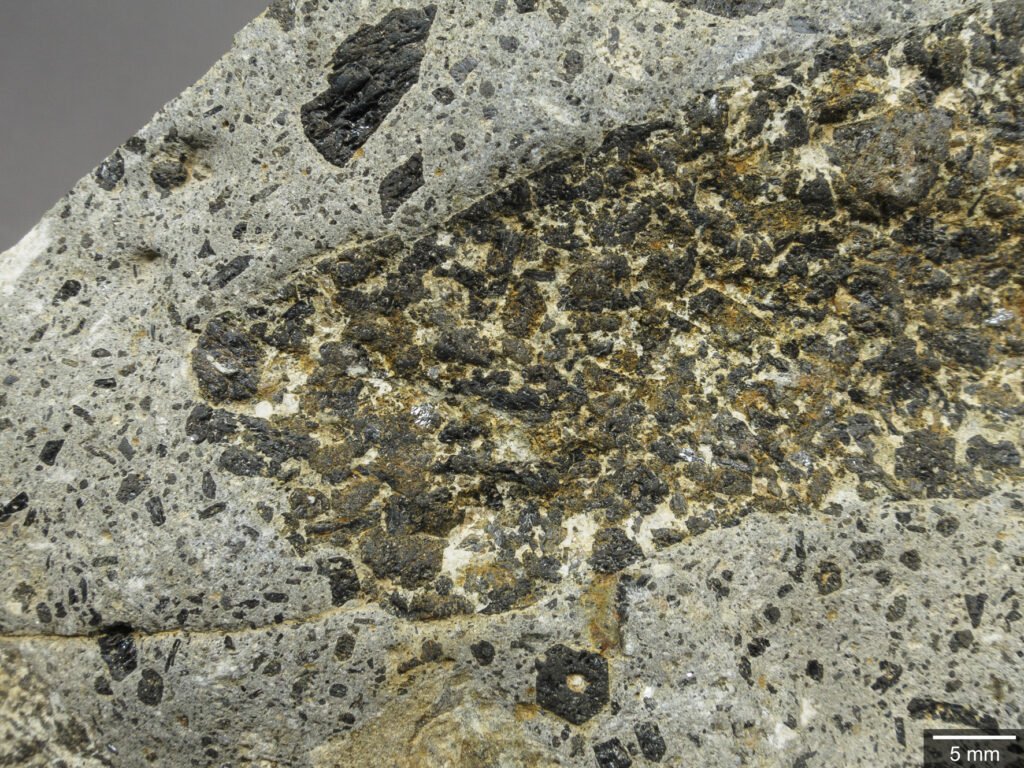

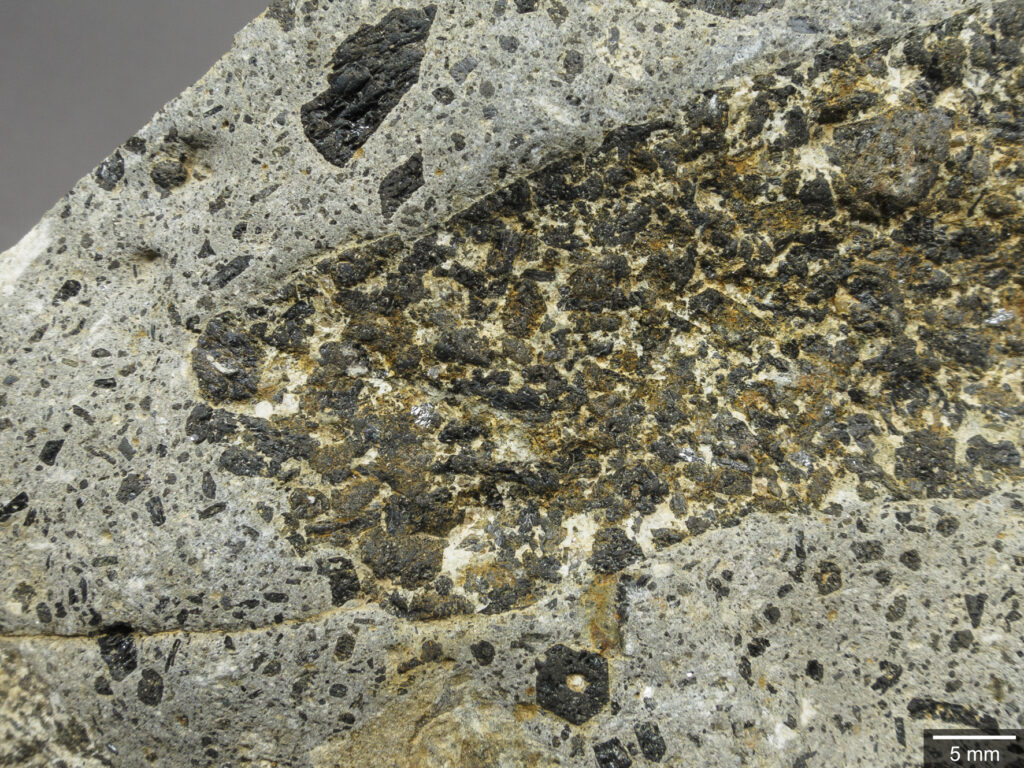

Xenolithe von Erdmantelgesteinen (Peridotiten) treten in den känozoischen Alkalivulkaniten nur vereinzelt auf. Bemerkenswert ist der Fund eines Tephrits mit dunklen Ultramafitit-Xenolith (Peridotit-Xenolith, z. B. Olivin-Klinopyoxenit) oder ein Pyroxen-Olivin-Kumulat.

Basanite: basaltähnliche Gesteine mit Olivin- und Pyroxen-Einsprenglingen können als Basanite bezeichnet werden. Olivin verwittert auf der Gesteinsoberfläche meist gelblich, im Bruch ist er flaschengrün gefärbt. Der Einsprenglings-Anteil schwankt, besonders Ol-Px-reiche Varianten sind als Ankaramite anzusehen (Abb 34). In der Grundmasse fein verteilte, mit bloßem Auge nicht sichtbare Foide bewirken die leichte Verwitterbarkeit der Gesteine. Foid-Einsprenglinge sind nur selten zu beobachten (Abb. 35).

Hin und wieder lässt sich die für Alkalivulkanite typische Sonnenbrenner-Verwitterung oder bizarre Verwitterungsformen beobachten (Abb. 37-38).

Phonolithe besitzen eine hellgraue bis grünliche Verwitterungsrinde, eine feinkörnige bis dichte Grundmasse und enthalten meist nur wenige Einsprenglinge von schwarzem Klinopyroxen, nadeligem Ägirin oder Alkalifeldspat (Sanidin). Trachyte können den Phonolithen sehr ähnlich sehen.

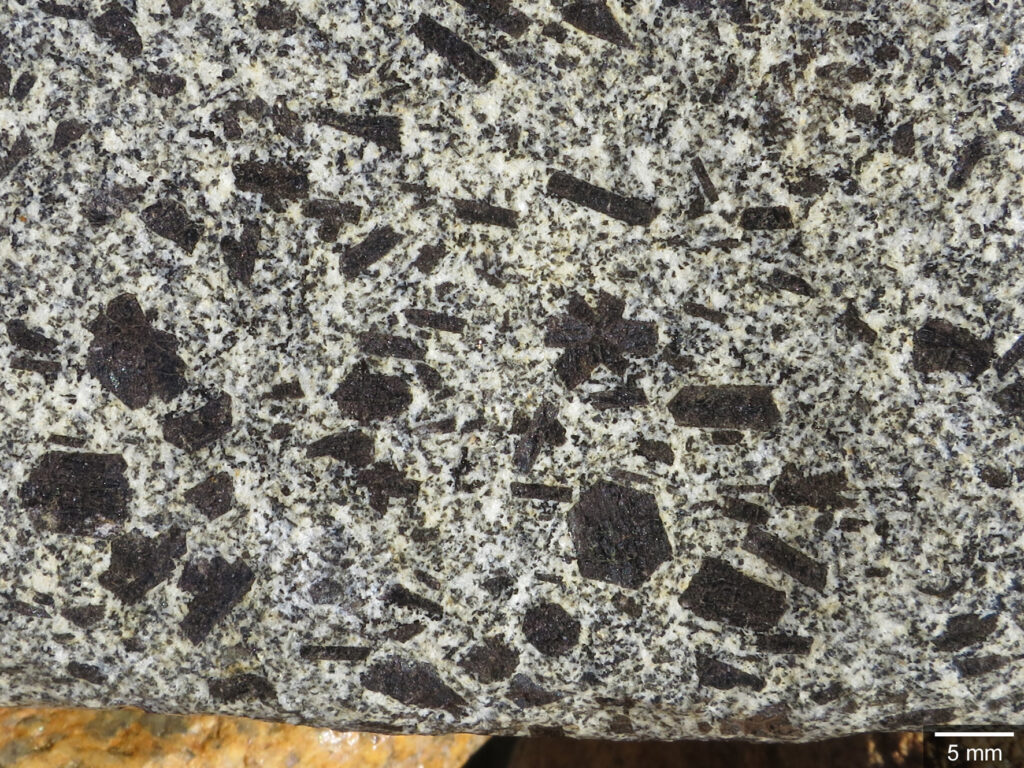

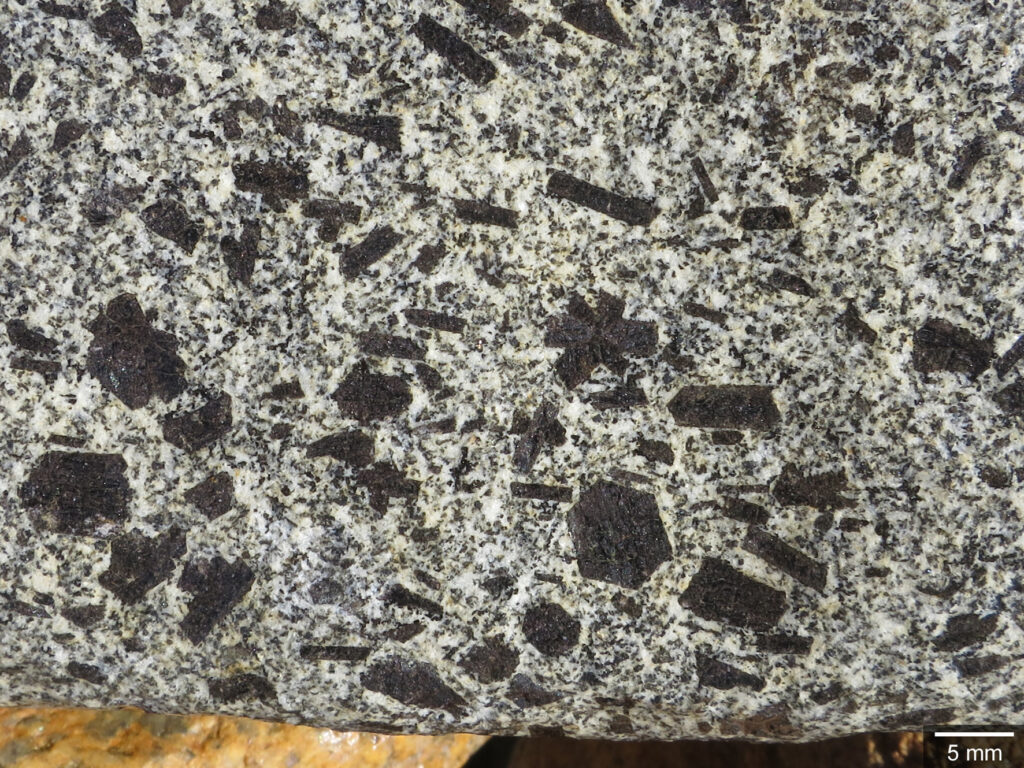

Ein auffälliger und häufiger Typ Alkalivulkanit besitzt eine helle, körnige und feldspatreiche Grundmasse und enthält zahlreiche Pyroxen-Einsprenglinge. Es dürfte sich um ein syenitisches bis foidsyenitisches Ganggestein bzw. Subvulkanit handeln. Foide sind makroskopisch nicht erkennbar.

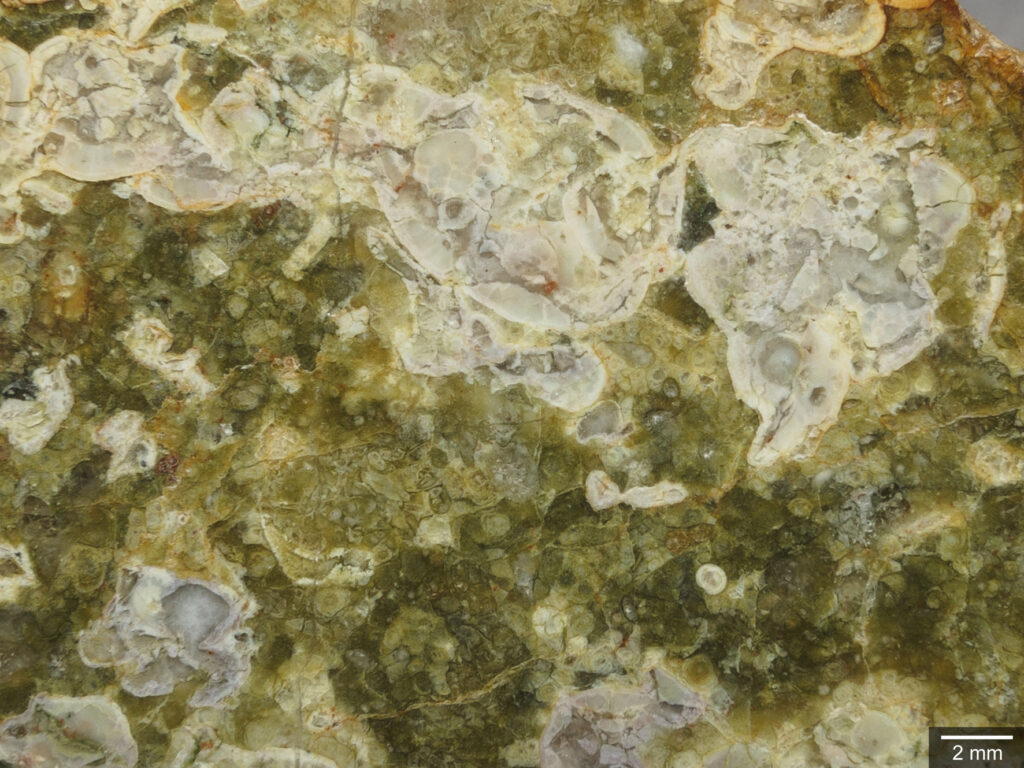

Böhmisches Quarz-Lydit-Konglomerat

Das Elbeleitgeröll aus den Brdy (Kambrium des Prager Beckens) tritt recht häufig im Berliner Elbelauf auf. Typische Merkmale sind eine grünlichgraue Gesamtfarbe, weiße und meist gut gerundete Milchquarz-, etwas weniger schwarze „Lydit“-Lithoklasten sowie eine ähnlich zusammengesetzte Matrix. Eine Verwechslungsmöglichkeit besteht mit „Tertiärquarziten“ böhmischer Herkunft, diese sind allerdings meist schlecht sortierte Diamiktite.

Aus dem Kambrium bis Ordovizium des Prager Beckens (Barrandium) könnten auch plattige und gelblichgrüne bis rötliche Sandsteine mit wenigen dunklen Cherts-Lithoklasten stammen.

„Skolithos“-Sandsteine

Als böhmisches Leitgeröll gelten verkieselte Sandsteine mit einer Skolithos-Ichnofauna („Dabrowquarzit“, „Skalkaquarzit“, GENIESER 1955, Abb. in SCHWARZ & LANGE 2013). Aus dem Ordovizium des Prager Beckens sind mehrere Formationen mit Sandsteinen mit quarzigem, teils eisenschüssigem Bindemittel bekannt, in denen vertikale Gänge von Skolithos und Monocraterion auftreten (Lokalbezeichnungen Skalka-Quarzit und Revnice-Quarzit). Die von CHLUPAC et al 1993 als Tigilites vertebralis bezeichneten Spuren gehören wohl zur Skolithos-Ichnofauna. Seltener sind komplexe, in tieferen Teilen sich verzweigende Gänge von Pragichnus fascis CHL aus der Skolithos-Ichnofazies (HAVLICEK et al 1958:28, CHLUPAC 1993:57-58, CHLUPAC et al 1998). Ein Geröllfund mit Pragichnus fascis CHL (Abb. 52) aus Altenau wird von TORBOHM & HOFFMANN 2024 (Publikation in Vorb.) beschrieben.

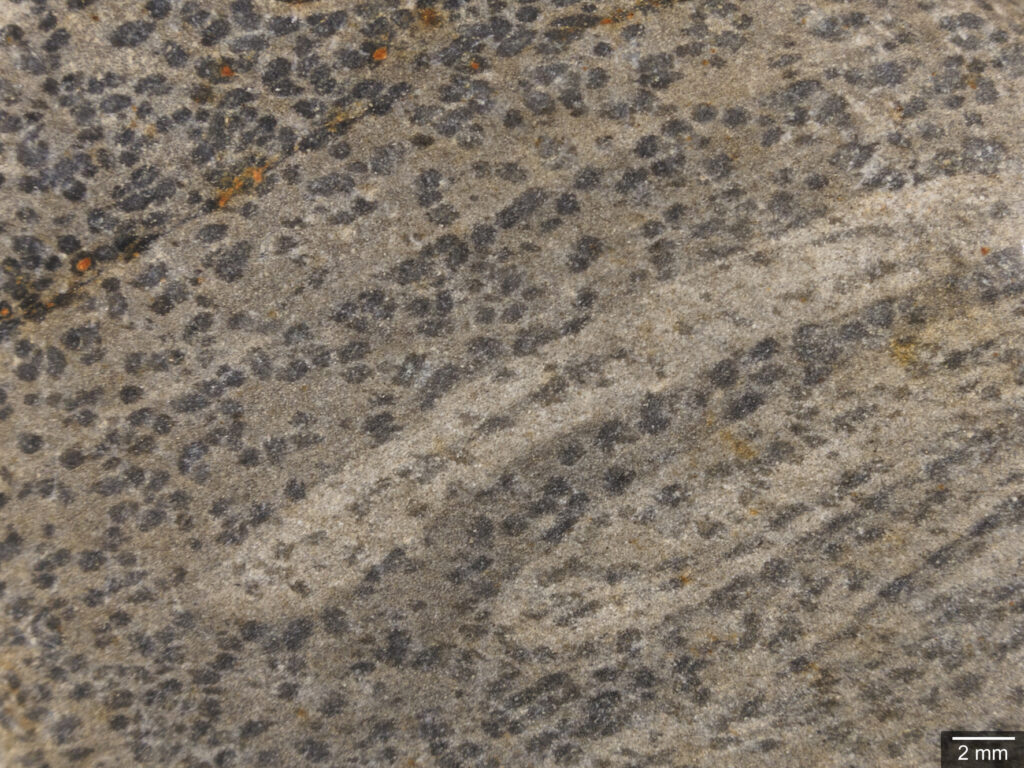

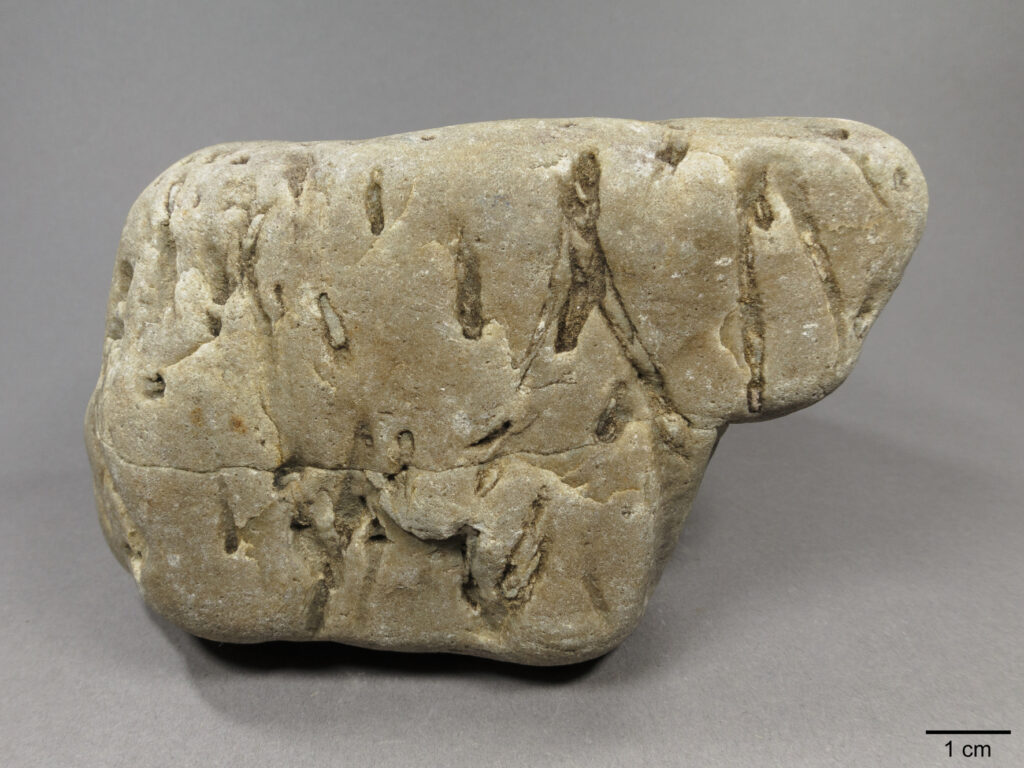

Elbgerölle der böhmischen Quarzsandsteine mit Skolithos-Röhren sind sehr feinkörnig, besitzen eine gelbgraue, hellgraue oder bräunliche Färbung und können durch Verkieselung eine große Härte und Zähigkeit aufweisen. Sie führen feine Hellglimmerblättchen, Röhren der Skolithos-Ichnofazies treten vereinzelt auf, einige von ihnen auch schräg zur Schichtung. Schwierigkeiten ergeben sich bei der Unterscheidung von Geschieben der weit verbreiteten unterkambrischen Sandsteine mit Skolithos-Ichnofauna. Die „südlichen“ Skolithos-Sandsteine sind aber offenbar deutlich feinkörniger, stark verkieselt, hellglimmerführend und enthalten nur wenige Röhren.

Ein regelmäßiger Fund und auffälliger Lithotyp sind ockerfarbene, silifizierte und sehr harte Feinsandsteine mit roten Flecken (eisenschüssiges Bindemittel). Eine Schichtung ist kaum erkennbar, hin und wieder sind Skolithos-Röhren zu beobachten (Abb. 53-56). Aus den unterordovizischen red beds des Barrandiums in Böhmen werden ähnliche Gesteine beschreiben.

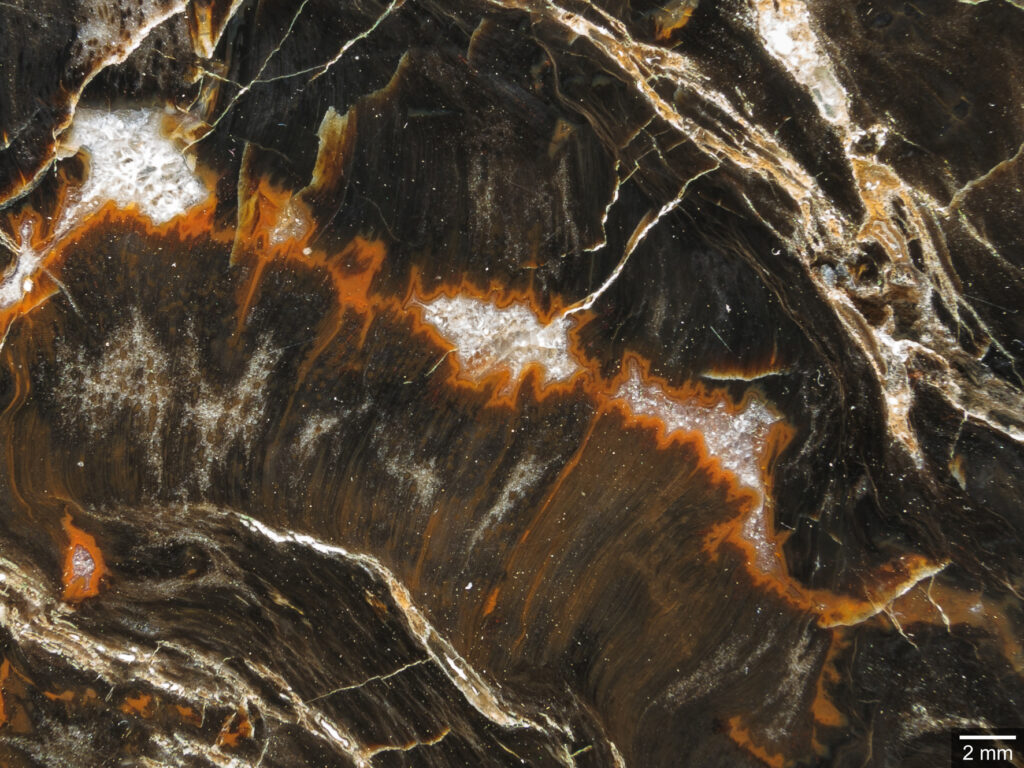

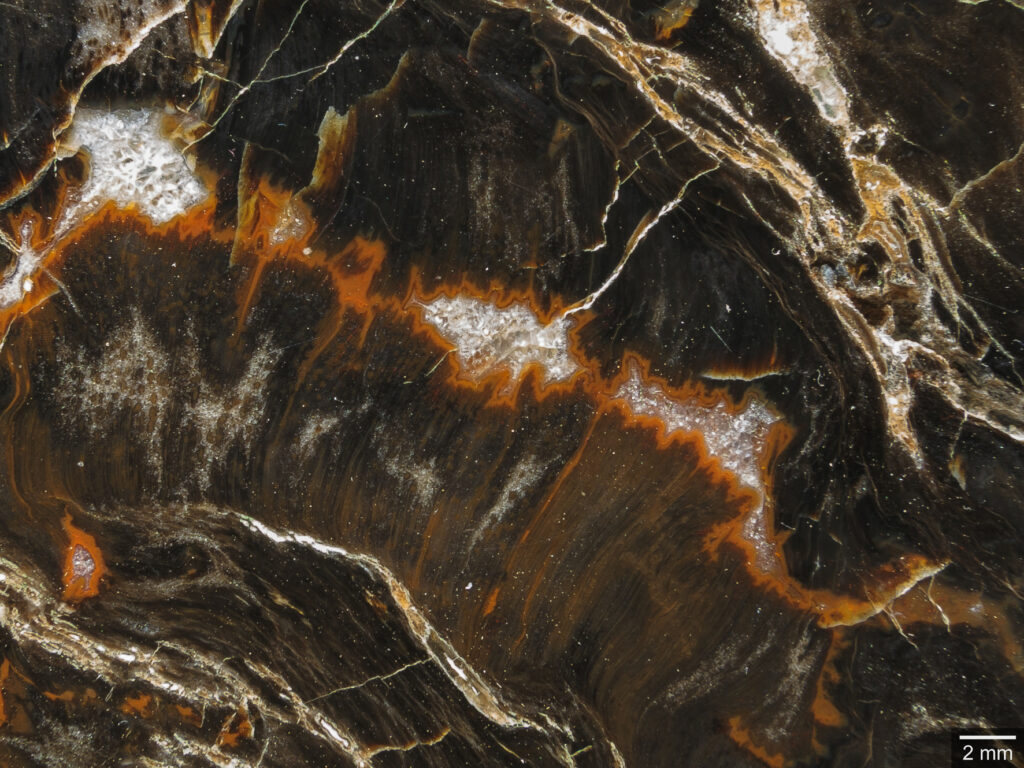

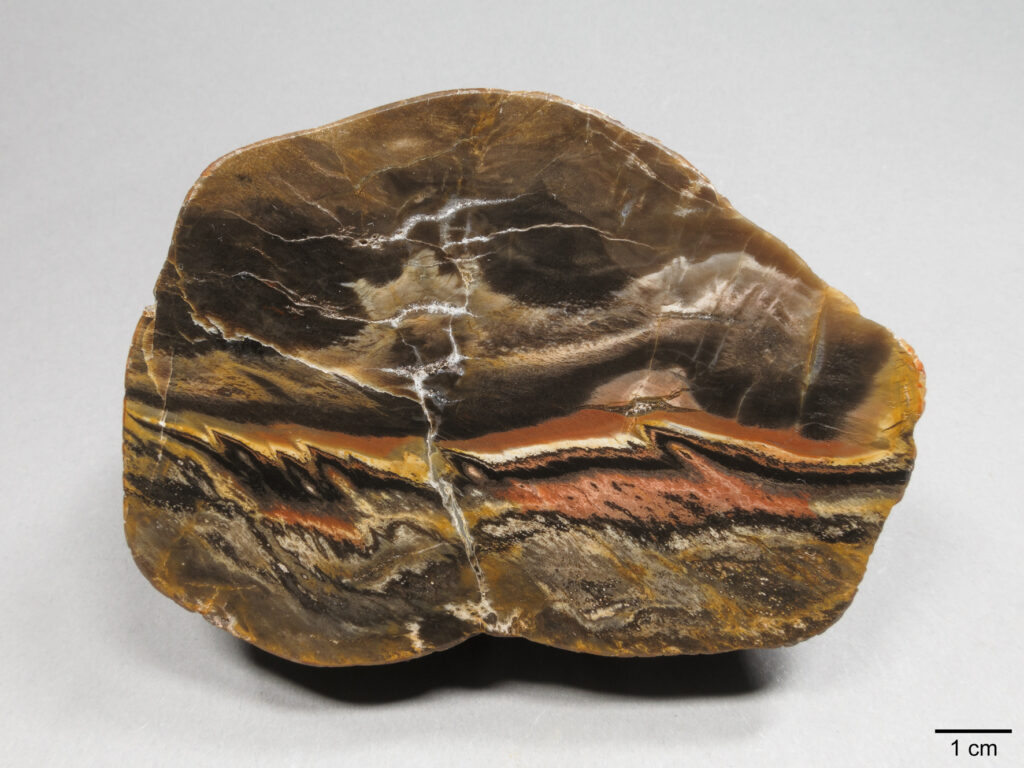

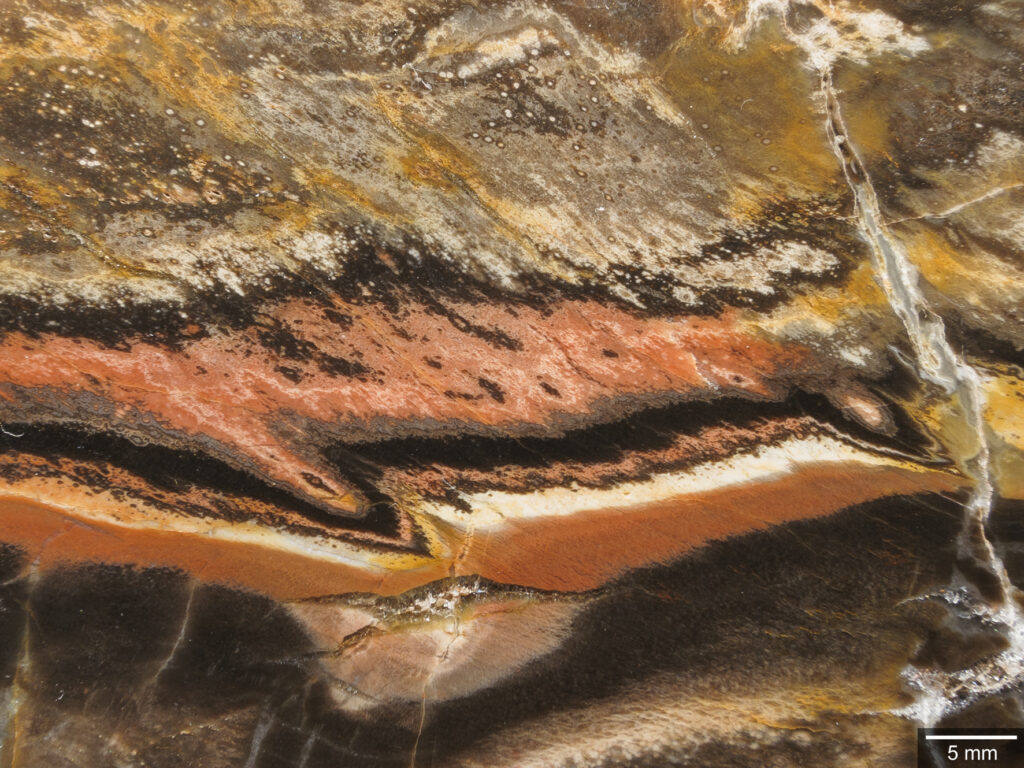

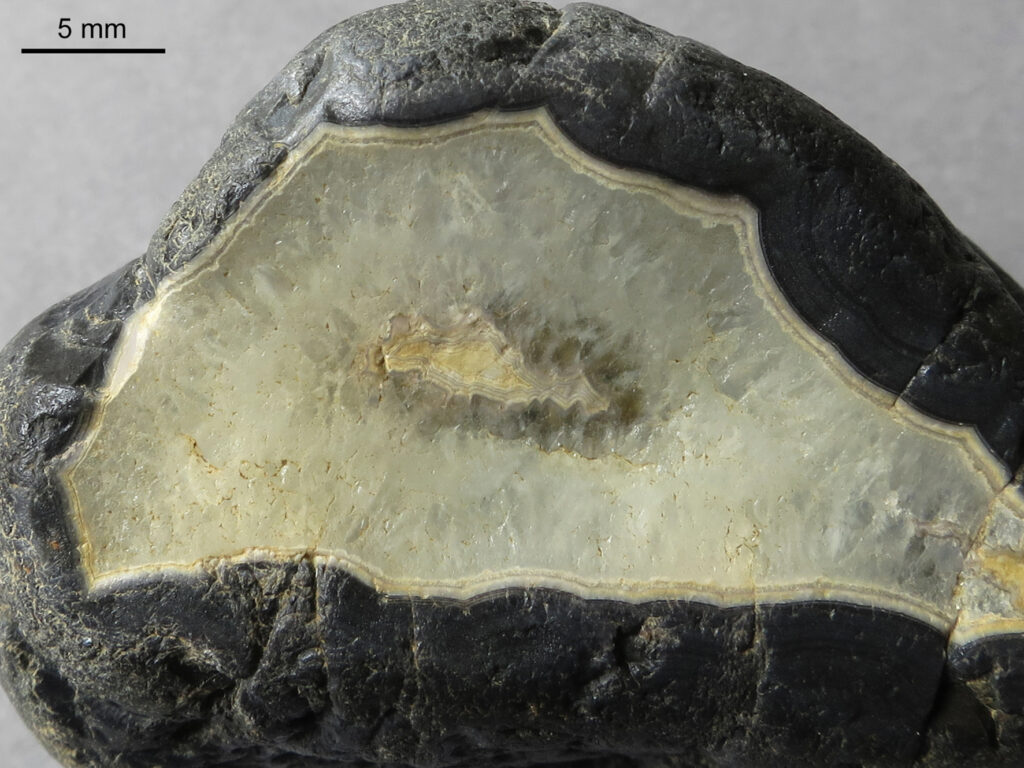

Paläozoische Kieselhölzer

Silifizierte paläozoische Hölzer finden sich regelmäßig, wenn auch nur vereinzelt im Berliner Elbelauf und können geschnitten und poliert sehr reizvoll aussehen. Mögliche Herkunftsgebiete sind die permokarbonischen Becken in Böhmen und das Döhlener Becken. Die Kieselhölzer des Döhlener Beckens weisen im Allgemeinen eine schlechte, die böhmischen Hölzer eine gute Strukturerhaltung auf. Das dunkle paläozoische Kieselholz Abb. 58-59 enthält mit Quarz sowie rotem Bandachat gefüllte Hohlräume.

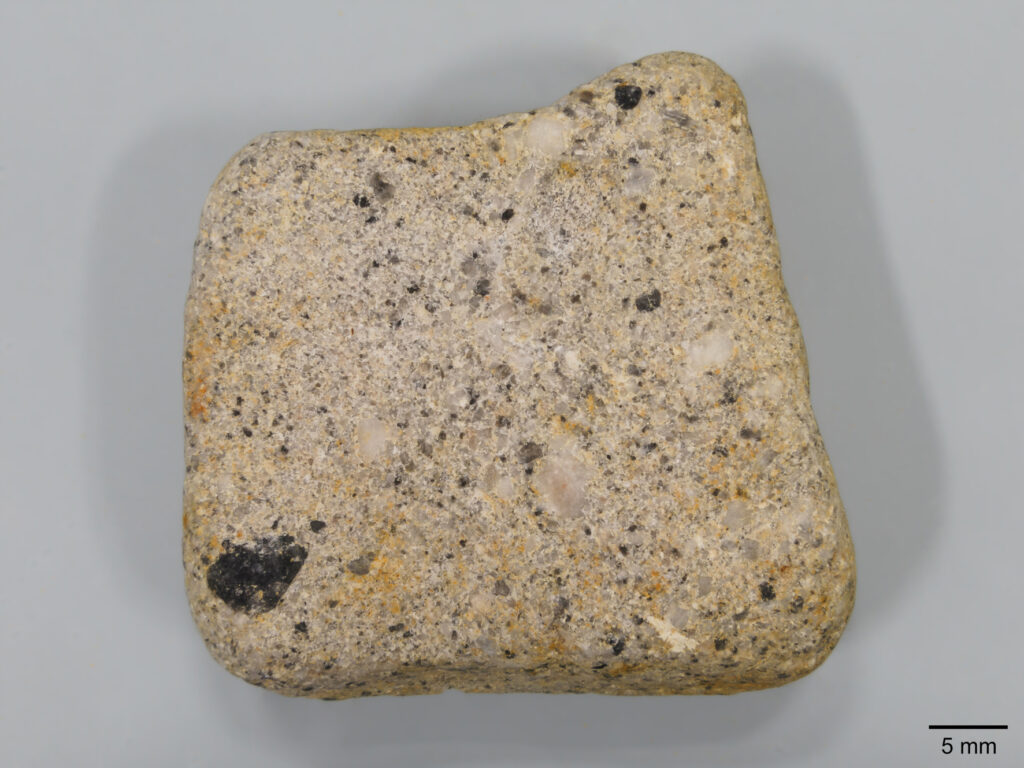

Kreidesandstein

Die weichen Kreidesandsteine (Elbsandstein) sind als Elbgeröll offenbar nicht besonders erhaltungsfähig und treten nur vereinzelt auf, meist als rostbraun verfärbte und nur wenig verfestigte Quarzsandsteine. Hin und wieder finden sich darin Faunenreste.

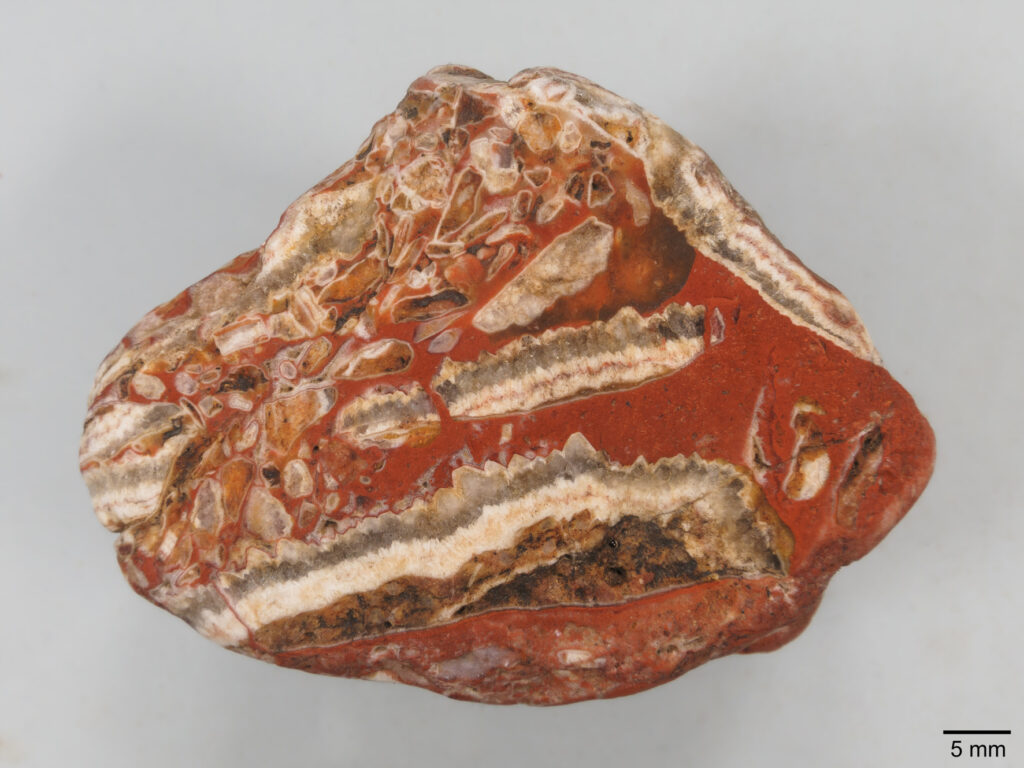

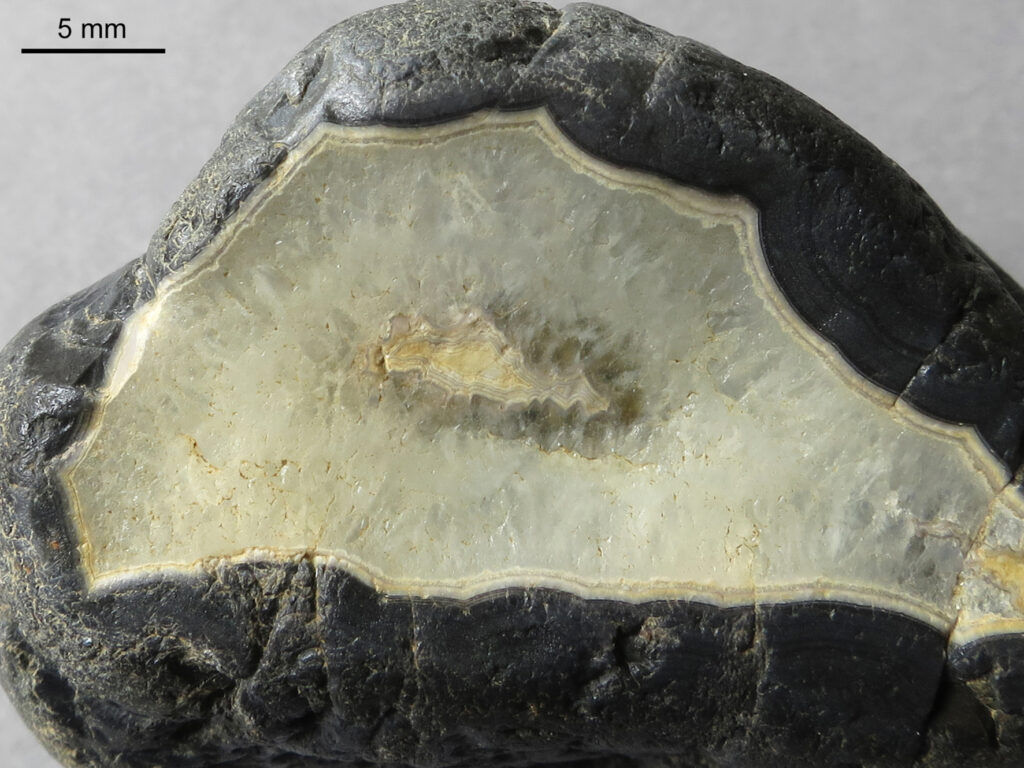

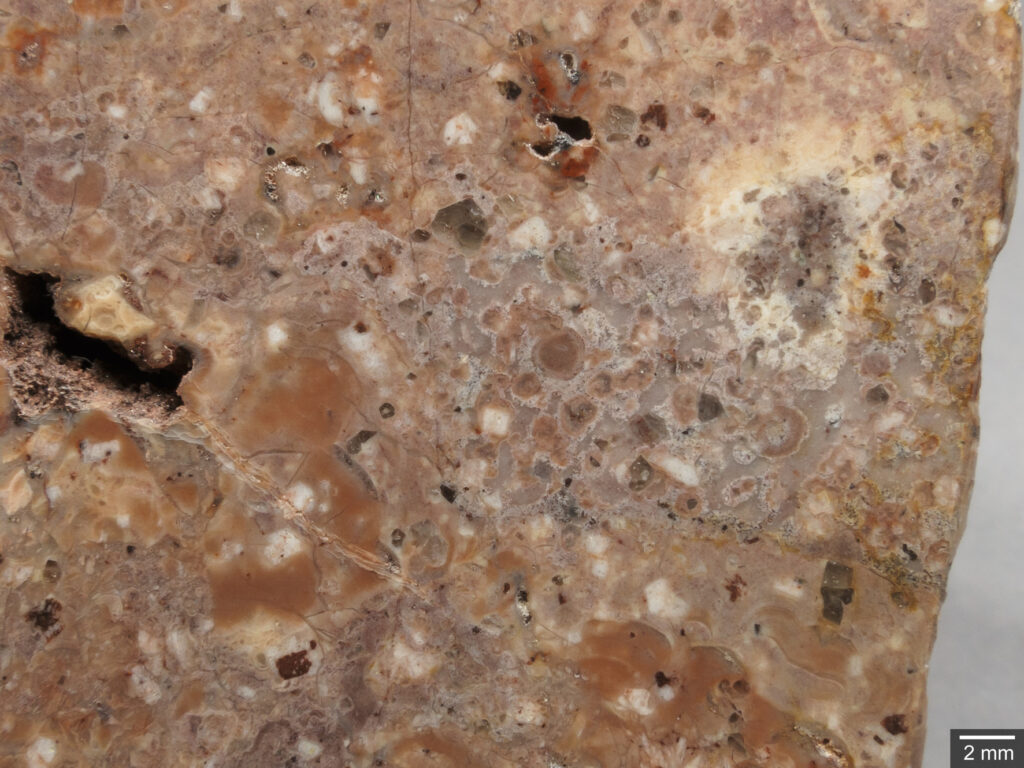

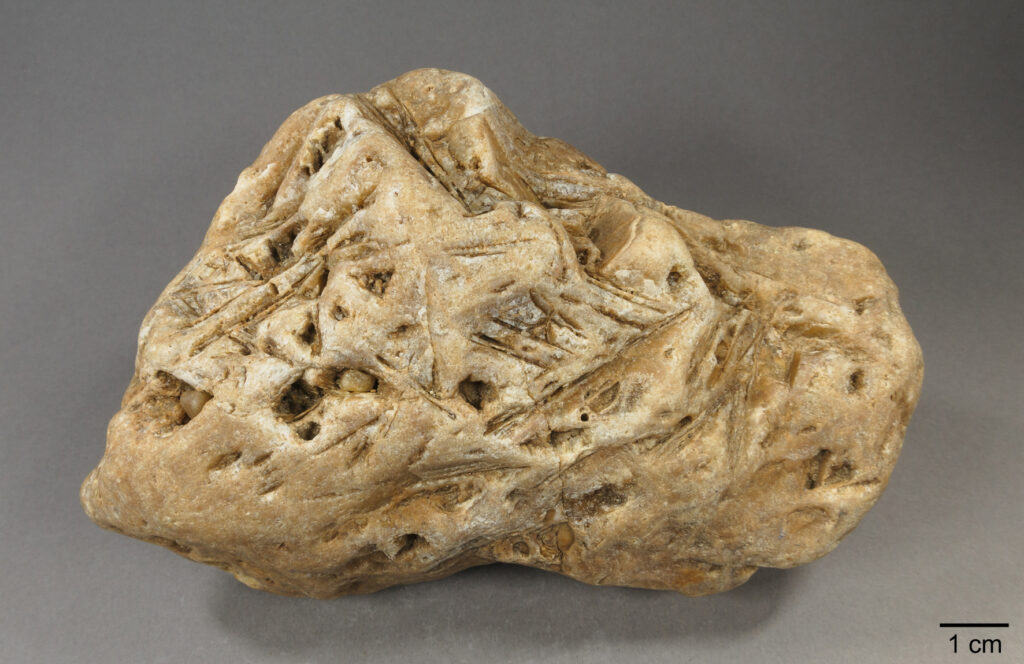

„Tertiärquarzite“ und „Knollensteine“

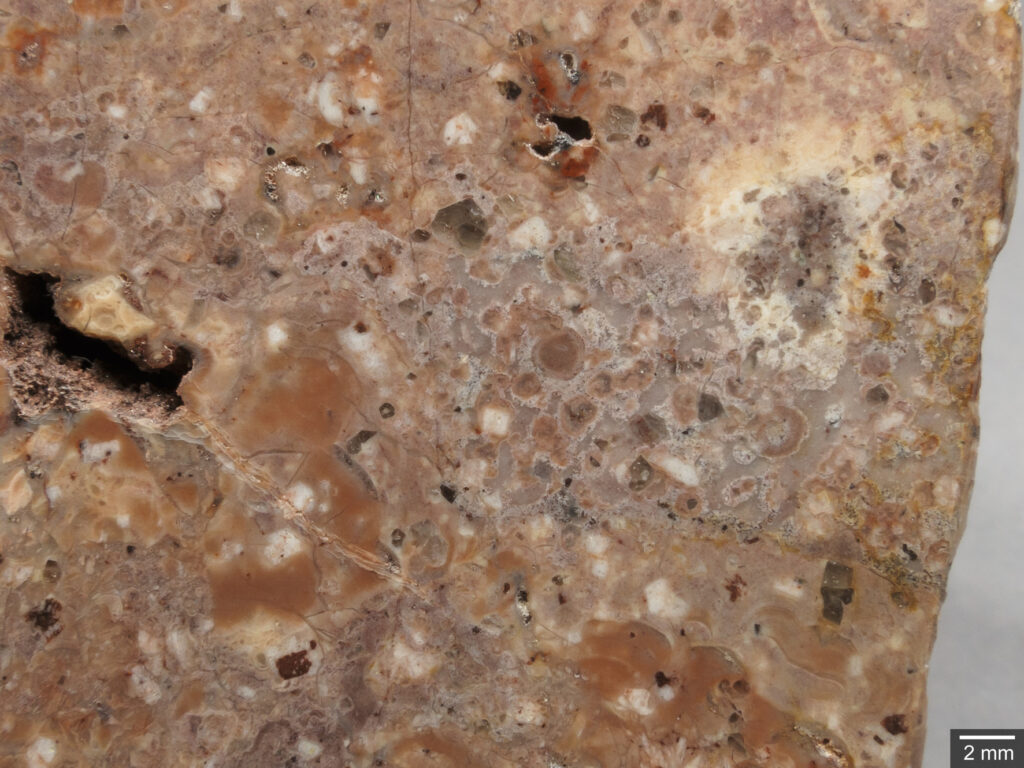

Die Erosion der Kreidesandsteine im Tertiär führte zu kiesig-konglomeratischen Ablagerungen, die nachfolgend teilweise der Verkieselung unterlagen. Durch konzentrische Ausbreitung von Kieselsäure im Sediment bildeten sich konkretionäre, als „Knollenstein“, „Tertiärquarzit“ oder „Dinasquarzit“ bezeichnete Formen, meist schlecht sortierte und matrixgestützte Übergänge zwischen Brekzien und Konglomeraten (Diamiktite). Sie weisen ein breites Korngrößenspektrum aus eckigen bis gerundeten und milchigen bis durch-scheinenden Quarz-Lithoklasten sowie eine feinsandige bis tonige und verkieselte Matrix auf. Der Lithoklasten-Bestand kann monomikt (nur Quarze) oder polymikt (+ Lydite/Cherts, Sandsteine etc.) sein. Knollensteine und Tertiärquarzite sind meist gelblichweiß gefärbt, treten aber in vielfältigen Farben, Gefügen und Zusammensetzungen auf (GENIESER & MIELECKE 1957, SCHWARZ & LANGE 2013). Sie sind in Böhmen weit verbreitet, Vorkommen auch aus Sachsen bekannt. Geröllfunde lassen sich nicht näher lokalisieren, allerdings scheinen Tertiärquarzite mit bunten Lithoklasten proterozoischer Cherts aus Böhmen zu stammen, aus den Einzugsgebieten der Berounka und Moldau (GENIESER & MIELECKE 1957). Vergleichbare Vorkommen sind aus Sachsen unbekannt. Der „böhmische“ Gerölltyp tritt im Berliner Elbelauf nur vereinzelt auf.

Osterzgebirgische Geröllgemeinschaft

Ein weitläufiges Störungssystem aus Gangquarzen und quarzreichen Gang- bzw. Störungsbrekzien im Osterzgebirge ist Lieferant von Geröllen mit charakteristischen Paragenesen aus Quarz, Amethyst, Rauchquarz, Jaspis und/oder Achat. Die Gesteine gelangten über die Müglitz, von tschechischer Seite über die Eger in die Elbe. Störungsbrekzien mit Amethyst werden auch als „Trümmerkristallquarz“, mit Fragmenten von Bandachat als „Trümmerachat“ bezeichnet. Sie können von Kastenquarzen und Strahlenquarz-Pseudomorphosen (nach Baryt) begleitet sein. Das gemeinsame Auftreten dieser Paragenesen kennzeichnet die osterzgebirgische Geröllgemeinschaft (GENIESER 1955).

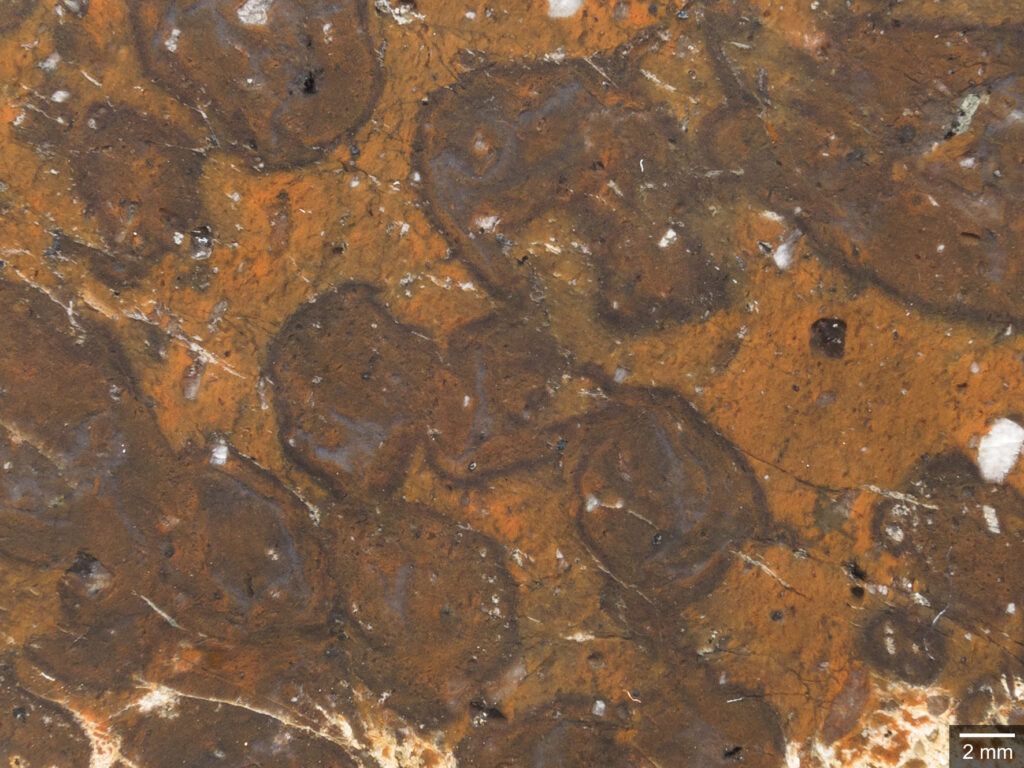

Abb. 77-80 zeigt weitere Beispiele osterzgebirgischer Gangquarze und quarzreicher Störungsbrekzien mit rotem Jaspis bzw. Hornstein, Abb. 80 auch in ooidartiger Ausbildung.

Postvariszische Vulkanite (Rhyolithe)

Intensive vulkanische Aktivität in der Spätphase der variszischen Orogenese zwischen Oberkarbon und Perm führte zur Ablagerung ausgedehnter Komplexe von Eruptivgesteinen. Im sächsischen Einzugsgebiet der Elbe spielt das Osterzgebirge, der Tharandter Wald und das Gebiet von Meißen eine wichtige, der annähernd zeitgleich entstandene Nordwestsächsische Eruptivkomplex nur eine untergeordnete Rolle als Geröll-Lieferant. Ein Teil der sauren bis intermediären Vulkanite (Rhyolithe, Porphyrite, Pechsteine, porphyrartige Tuffe, Tuffite und intrusive Granitporphyre) ist als Elbgeröll erkennbar. Funde lassen sich in der Regel aber keinem bestimmten Vorkommen zuordnen, weil die Gesteine im Anstehenden eine gewisse petrographische Gleichförmigkeit aufweisen und an verschiedenen Lokalitäten ganz ähnlich aussehen können (SCHÜLLER & MÜLLER 1937).

In den Kiesgruben Mühlberg, Altenau und Zeithain finden sich rhyolithische Vulkanite in großer Zahl und Vielfalt. Charakteristisch sind blasse Farben, feinkörnige bis dichte, teilweise auch kaolinisierte Grundmassen und wenig Quarz- und Feldspat-Einsprenglinge. Die Quarze haben noch die eckige Gestalt der ehemaligen Hochquarz-Modifikation bewahrt und weisen Spuren magmatischer Korrosion auf.

Abb. 83-87 zeigt weitere Beispiele postvariszischer Vulkanite aus der Kiesgrube Altenau, der Vulkanit in Abb. 88 stammt aus Zeithain (Breite 14 cm).

Ein weiteres primär vulkanisches Gefüge sind runde bis eiförmige, teilweise konzentrisch aufgebaute Lithophysen oder Sphärolithe, die auch als „Wilde Eier“ bezeichnet werden.

Der nächste Fund aus Altenau ist ein rötlichgrauer Rhyolith, der auf einer Kluftfläche einen Besatz mit cremefarbenen runden Aggregaten aufweist (Lithophysen und/oder Spärolithe).

Abb. 98-99 ist ein gelblichgrüner Vulkanit mit perlitischer Textur und zahlreichen hellen, wahrscheinlich im Zuge der Entglasung zerbrochenen und teilweise mit blauem Chalcedon gefüllten Lithophysen. Das Gestein könnte aus dem Gebiet des Teplitzer Rhyoliths (Osterzgebirge) stammen (SCHWARZ & LANGE 2013). Kiesgrube Altenau, polierte Schnittfläche.

Abb. 100-101 zeigt einen hellen Rhyolith mit ausgewitterter Kugeltextur (Lithophysen) aus der Kiesgrube Zeithain (Slg. B. Mekiffer). Abb. 101 ist der gleiche Stein mit nasser Oberfläche, gedreht um 90 Grad.

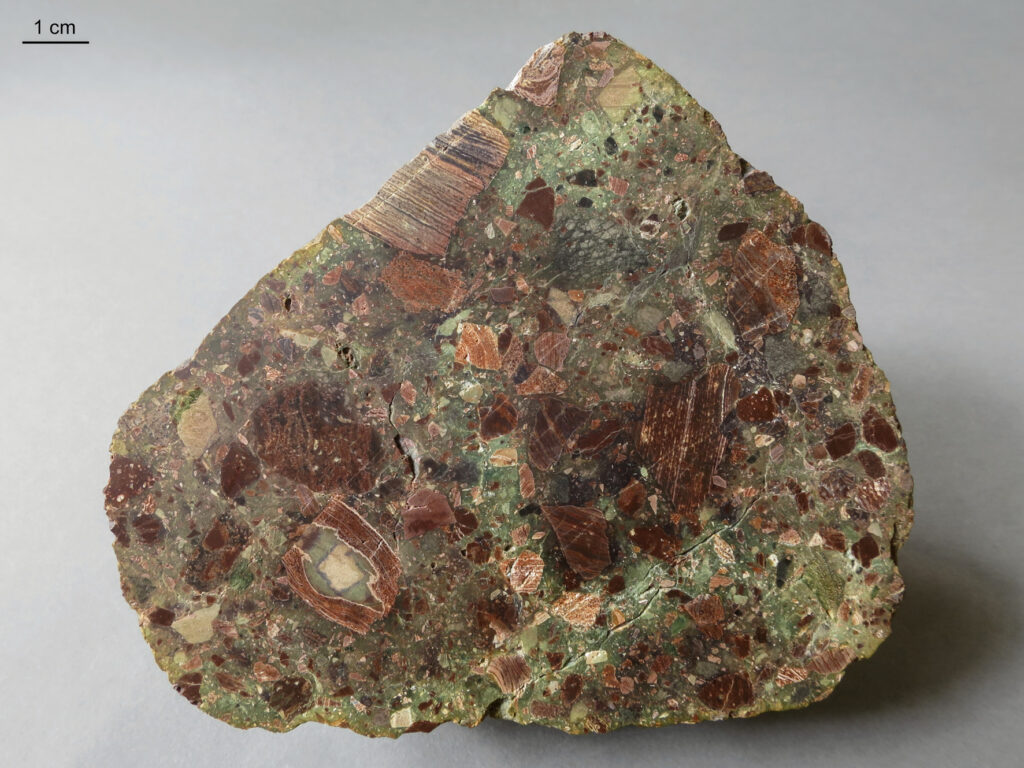

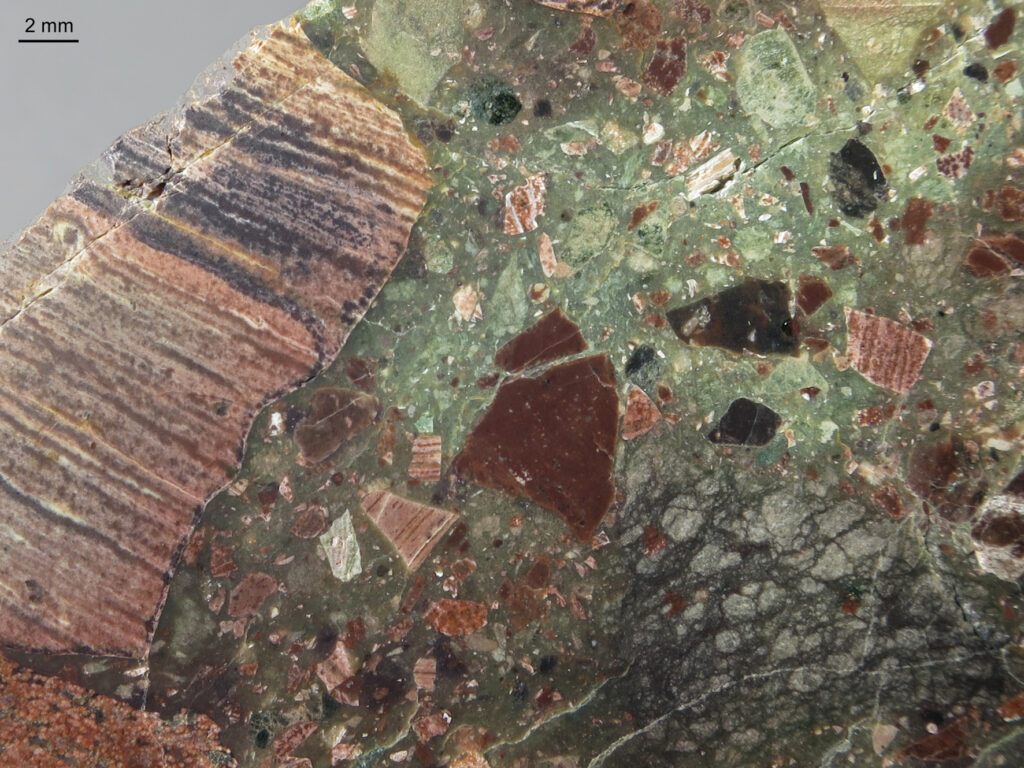

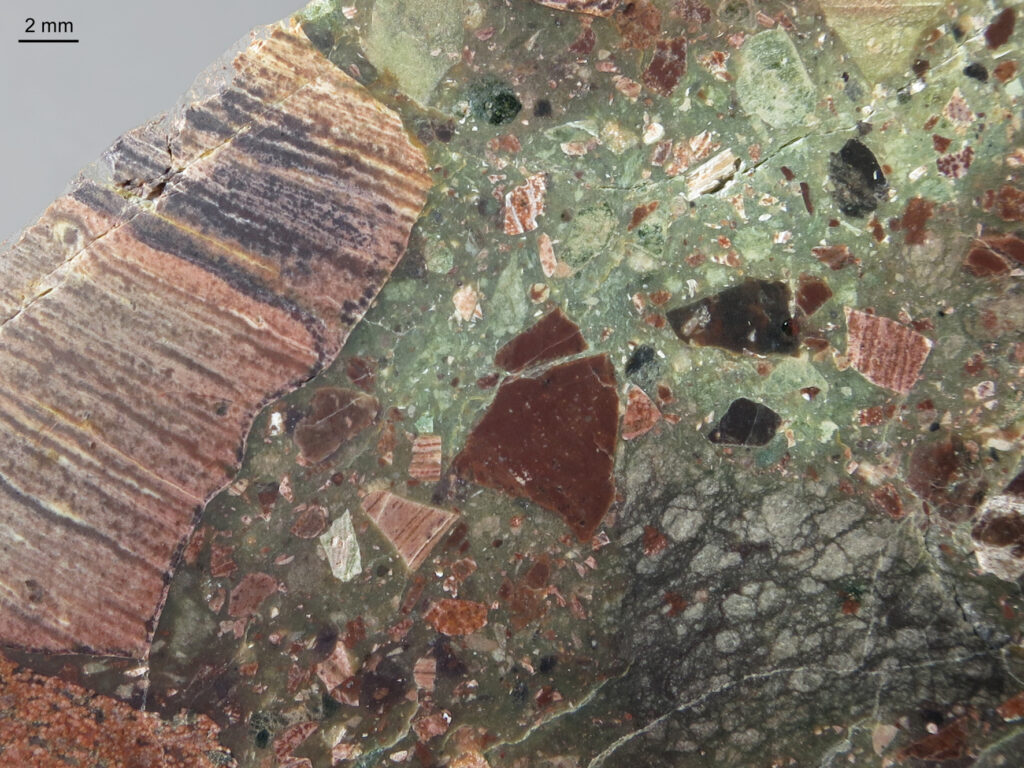

Gelegentlich finden sich Tuff-Brekzien mit grünlicher und dichter Tuffmatrix, die zahlreiche Fragmente von Vulkaniten mit fluidaler Textur enthalten. Ihr Herkunftsgebiet könnte im Meißener Vulkanitgebiet oder im Döhlener Becken zu suchen sein (pers. Mitteilung Dr. Schwarz/Cottbus). Der folgende Fund mit polierter Schnittfläche stammt nicht aus Südbrandenburg, sondern aus der Kiesgrube Niederlehme bei Berlin, in der zeitweilig Material aus Mühlberg gelagert wurde. Die Tuff-Brekzie mit grüner Matrix enthält eckigen Vulkanoklasten, teils mit feinschichtiger oder fluidaler, teils mit sphärolithischer Textur. Das Gestein weist durch nachträgliche Verkieselung eine große Härte und Zähigkeit auf.

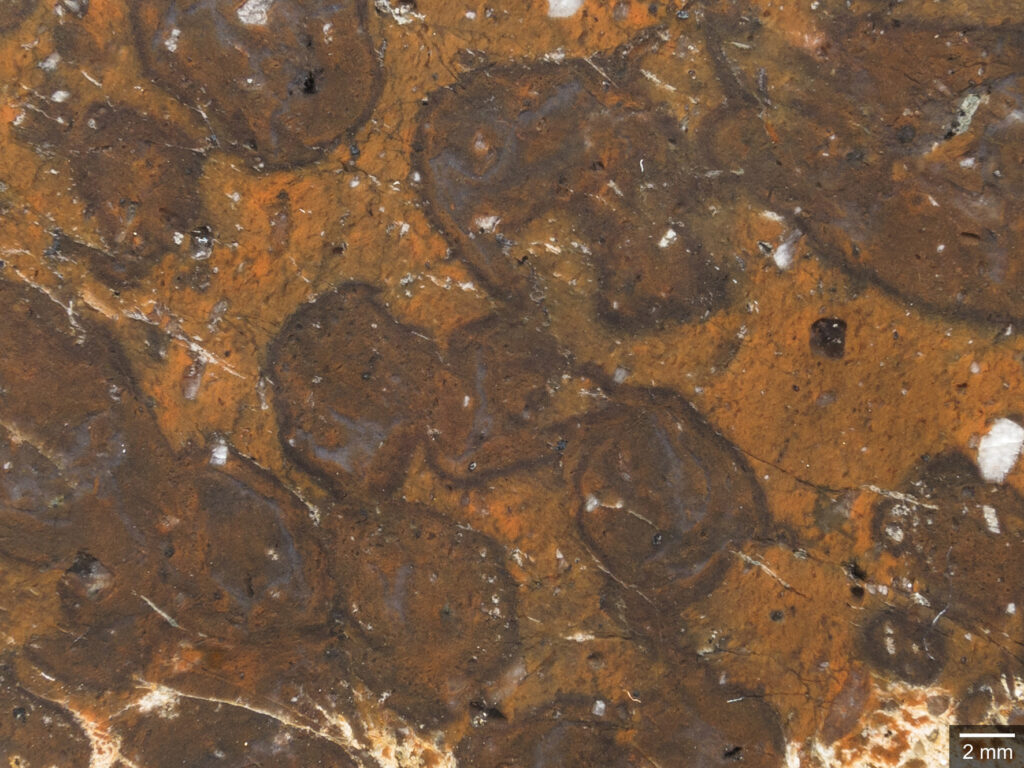

Abb. 106-108: Aschentuff mit akkretionären Lapilli? Kiesgrube Mühlberg, Slg. B. Mekiffer.

Ein regelmäßiger Fund sind braune bis rotbraune Gang- oder Granitporphyre, die zu den postvariszischen Subvulkaniten und Plutoniten gehören und aus Vorkommen im Osterzgebirge, einem System aus mehreren Gängen und kleinen Massiven stammen dürften. Einige Gesteine weisen ein charakteristisches Erscheinungsbild auf und könnten als Elbeleitgeröll geeignet sein, z. B. der Altenberger Granitporphyr oder der Gangporphyr an der Burg Frauenstein. Allgemeine Merkmale sind eine feinkörnige bis körnige Grundmasse mit runden Quarz- sowie 1-3 cm großen Feldspat-Einsprenglingen, die nicht selten eine ausgeprägte Zonierung aufweisen.

Der blassrote und mittel- sowie gleichkörnige Meißener Granit besteht aus cremefarbenem bis hellrotem Alkalifeldspat sowie mittelgrauem, hypidiomorphem bis idiomorphem Quarz. Die Feldspäte sind durch Hämatitpigment stellenweise rötlich gefärbt, dunkle Minerale nur in geringer Menge enthalten. Granitoide aus dem Meißener Massiv sind ein häufiger Fund im Berliner Elbelauf.

Ein großer Findling eines porphyrischen Granits mit auffälligem Gefüge liegt vor dem Betriebsgebäude der Kiesgrube Altenau. Es dürfte sich um einen postvariszischen Granit handeln, der möglicherweise ebenfalls aus dem Meißener Massiv stammt.

Vereinzelt finden sich massige oder foliierte Plutonite und Metamorphite, die als einziges dunkles Mineral schwarzen Turmalin enthalten („Turmalingranit“).

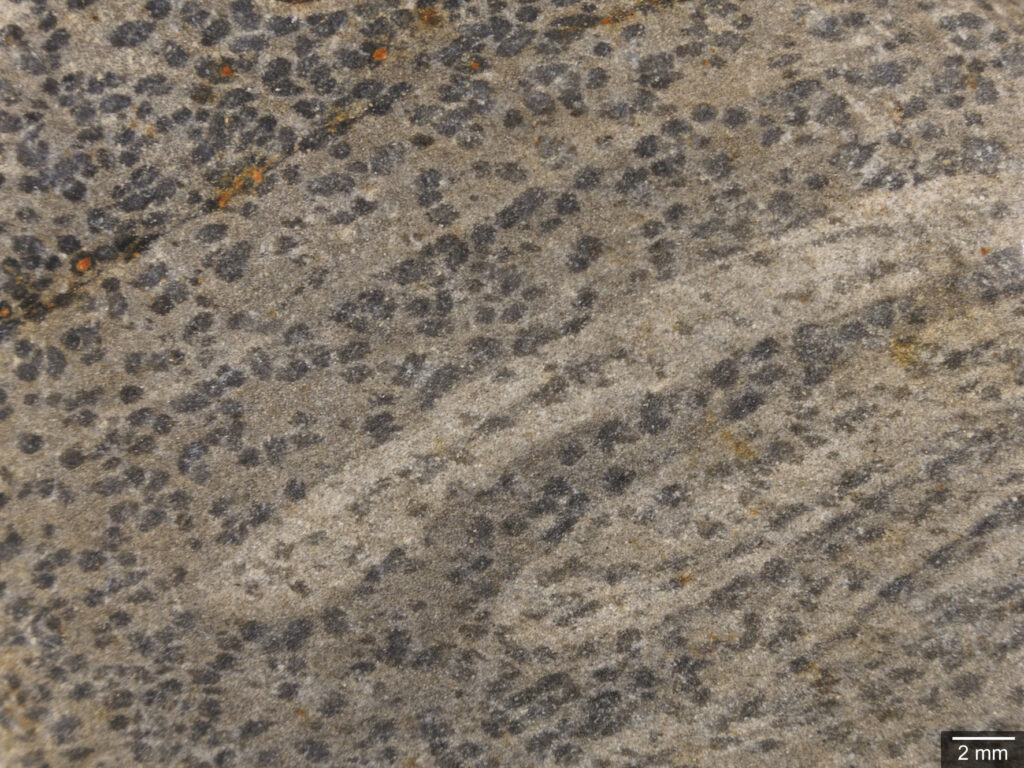

Kleinkörnige granitoide Gesteine mit dunklen und mehreren cm großen Flecken wurden zunächst nur in Mühlberg beobachtet, später auch in Zeithain gefunden (Abb. 118-120). Das schwarze Mineral in den Flecken ist wahrscheinlich Turmalin, dessen Bildung auf Kosten von Glimmer erfolgte. Man beachte das Fehlen von Glimmer in unmittelbarer Umgebung der dunklen Flecken (Abb. 119). Grobkörnige Granite aus Quarz und Feldspat (Orthoklas und Plagioklas), auch mit rosettenförmigen Verwachsungen aus Quarz und Turmalin („Turmalinsonnen“) sind aus variszischen Intrusivkörpern aus dem Elbtalschiefergebirge (Tannebusch bei Gottleuba) und dem Triebischtal bei Meißen bekannt.

Es folgt eine lose Zusammenstellung von Funden, die sich bislang keiner näheren Herkunft zuordnen ließen; in manchen Fällen wird dies aufgrund der angenommenen weiten Verbreitung der Gesteine auch gar nicht möglich sein. Dazu gehören die regelmäßigen Funde roter bis rotvioletter Gesteine mit stumpfem Glanz, die im Wesentlichen aus Jaspis bzw. rotem Hornstein bestehen, teils massige Hornsteine, teils tektonische Brekzien oder durch jaspisartige Ausscheidungen überprägte Vulkanite. Als mögliche Liefergebiete kommen das Osterzgebirge, das Döhlener Becken oder Vorkommen in Böhmen in Frage.

Abb. 122, 123: Brekzie mit orangeroten Vulkanit-Lithoklasten und einer jaspisartigen roten und dichten Matrix, Breite 17 cm; Nahaufnahme unter Wasser.

Mehrere Funde von schwach metamorphen und klastengestützten, fast ausschließlich aus dunklen Cherts und geschichteten Hornsteinen bestehenden Konglomeraten („Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerat“) könnten aus dem Elbtalschiefergebirge stammen, aus einer als „bayerische Fazies“ bezeichneten Folge von Tiefwassersedimenten, die während der variszischen Gebirgsbildung im Unterkarbon am äußeren Kontinentalschelf abgelagert wurden (Abb. 124-126).

In Mühlberg fanden sich mehrfach grünliche Metakonglomerate mit hellen Vulkanit-Lithoklasten, in Altenau wurde der Gesteinstyp bisher nicht beobachtet.

Die Herkunft zweier weiterer Konglomerate (Abb. 129-130) ist bisher unklar.

Die Hornstein-Brekzie Abb. 131-132 könnte aus einer Störungszone im Nossen-Wilsdruffer-Schiefergebirge stammen. Aus dem dortigen Devon ist zumindest der helle Hornstein bekannt und scheint auch nur lokal verbreitet zu sein (pers. Mitteilung P. Suhr via D. Schwarz).

Abb. 133: Quarzreiche Brekzie mit unbekannter Kluft-Mineralisation. Altenau, Breite 13 cm; Abb. 134: Nahaufnahme der Bruchfläche unter Wasser.

Ein auffälliger und für den Berliner Elbelauf typischer Gerölltyp sind grüne und glimmerreiche Schiefer („Serizitschiefer“). In den älteren Elbeläufen tritt er nicht auf, seine Herkunft ist bisher nicht geklärt.

Gerölle, die als typisch für den Berliner Elbelauf gelten, bisher aber weder in Altenau, Mühlberg oder Zeithain gefunden wurden, sind Grauwacken, Knotengrauwacken (graue Kontaktmetamorphite mit dunklen Flecken von Cordierit o. ä.) und Erdbrandgesteine (Porzellanite). Wenig Beachtung geschenkt werden den meist merkmalsarmen hellen Gneisen, Glimmerschiefern und Metabasiten, die im Einzugsgebiet der Elbe, insbesondere in variszischen Einheiten eine weite Verbreitung besitzen (Abb. 136-139). In älterer Literatur als „Tschernoseker Gneis“ bezeichnete Stängelgneise wie in Abb. 139 kommen auch im Erzgebirge vor.

Funde von Elbgeröllen aus Südbrandenburg und Sachsen, Teil 2