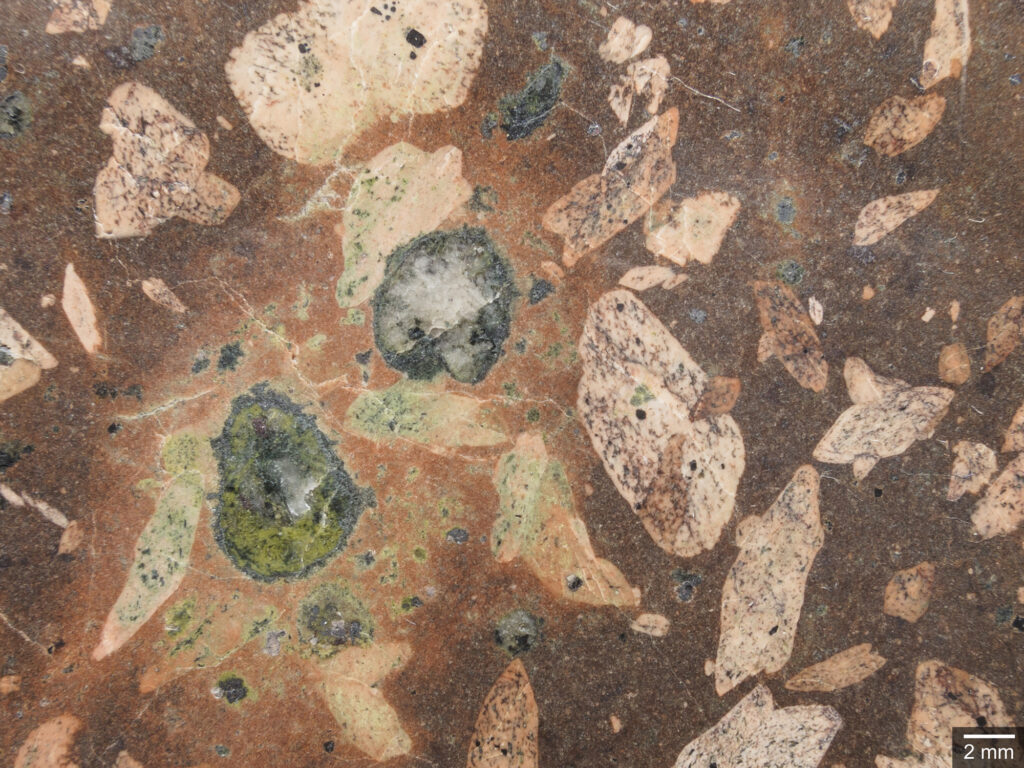

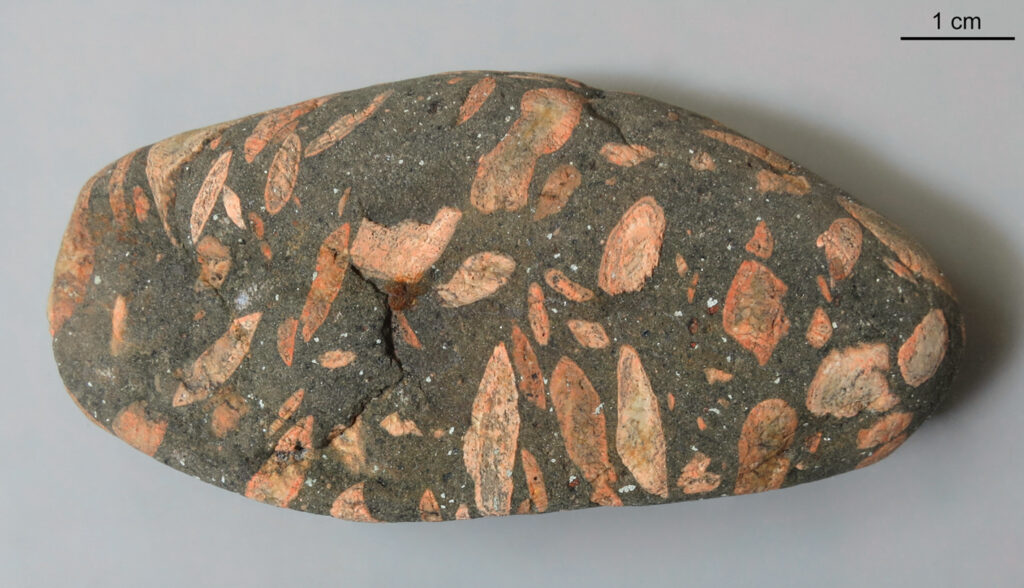

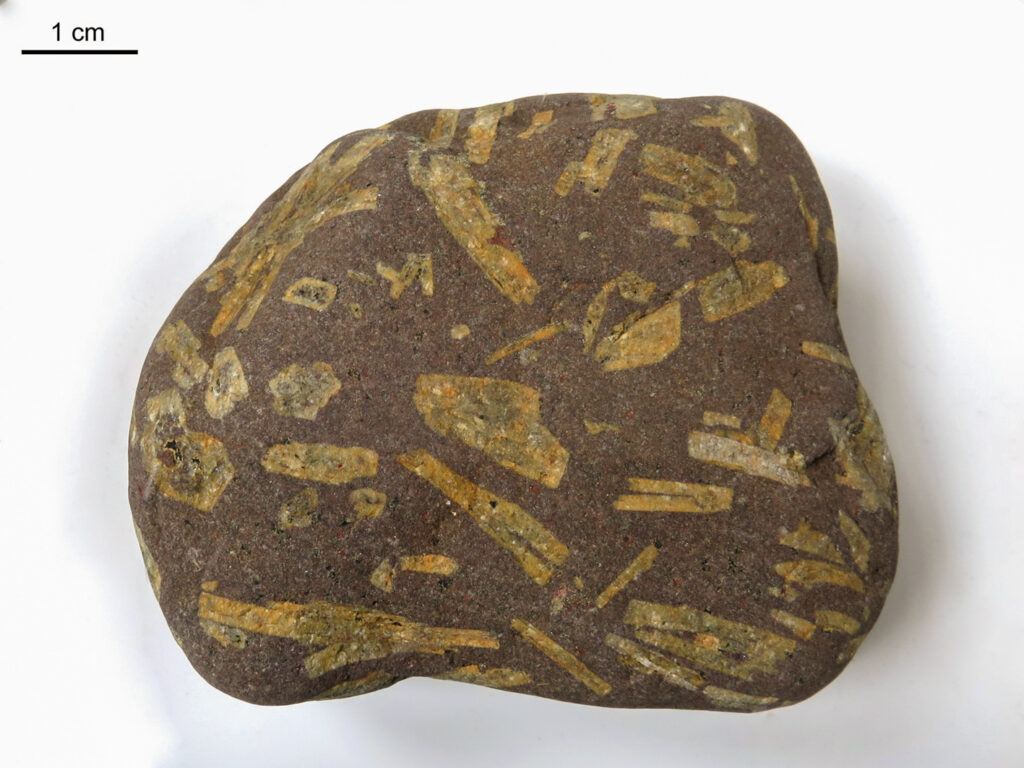

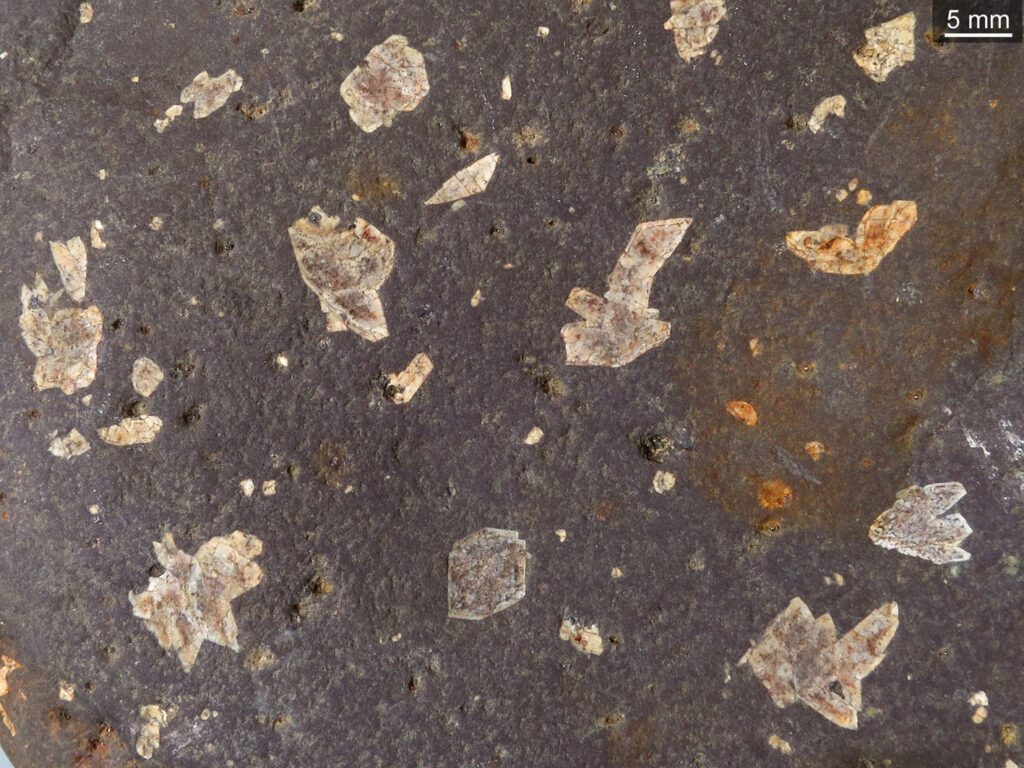

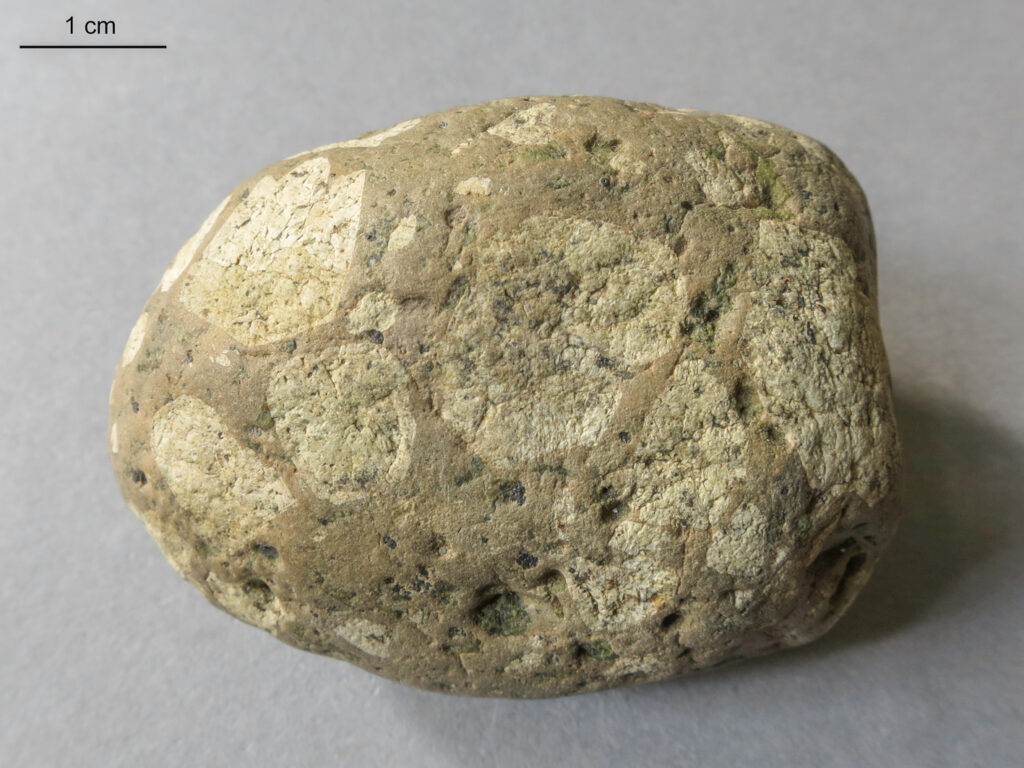

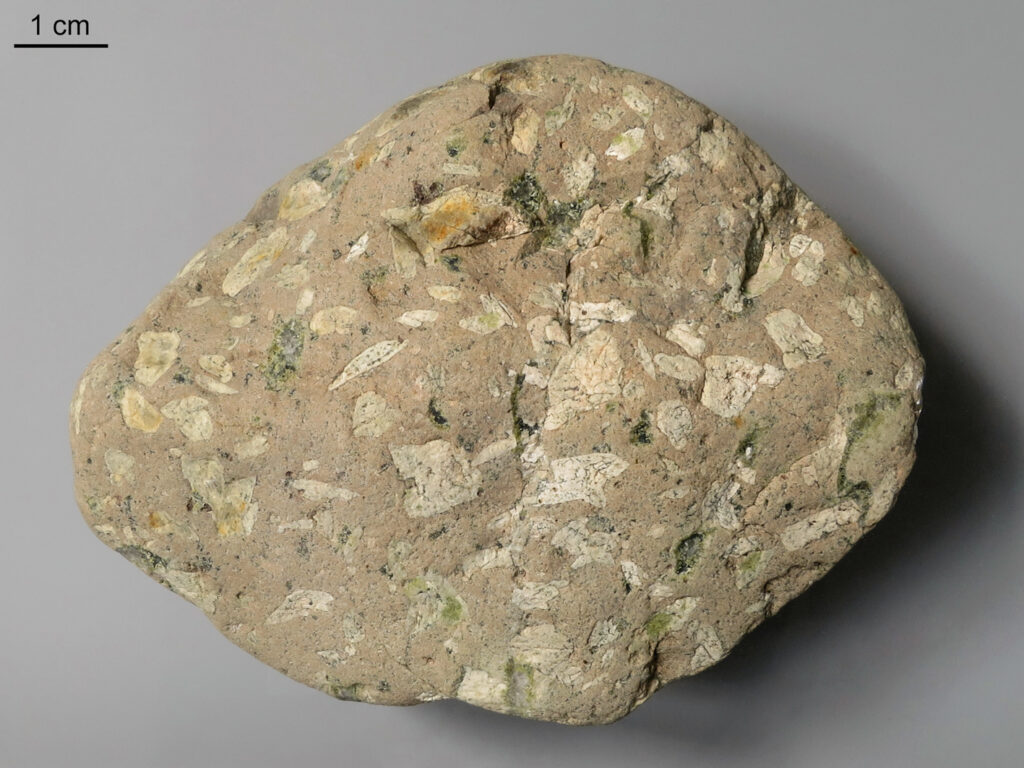

Der Rhombenporphyr ist das bekannteste Leitgeschiebe aus dem Oslogebiet und für jedermann anhand der charakteristischen rhombenförmigen Feldspat-Einsprenglinge leicht erkennbar. Die Farbe der feinkörnigen bis dichten Grundmasse sowie Anzahl und Größe der Einsprenglinge variieren in weiten Grenzen (Abb. 2).

- Vorkommen

- Beschreibung

- Verbreitung der Rhombenporphyr-Geschiebe

- Funde aus Berlin und Brandenburg

- Literatur

1. Vorkommen

Das Heimatgebiet der Rhombenporphyr-Geschiebe liegt im Oslograben in Süd-Norwegen. Vor etwa 280 Millionen Jahren stiegen entlang einer langgestreckten tektonischen Dehnungszone (Grabenbruch) magmatische Schmelzen auf. Während einer Phase intensiver vulkanischer Aktivität entstanden zahlreiche und unterschiedlich ausgebildete Lavadecken von Rhombenporphyren. Die Vorkommen setzen sich in südwestlicher Richtung am Boden von Oslofjord und Skargerrak fort. Im Zuge des Magmatismus im Oslograben kam es zur Bildung weiterer intrusiver und effusiver Gesteine, von denen einige aufgrund ihrer besonderen Entstehungsgeschichte sowie einzigartiger petrographischer Merkmale als Leitgeschiebe geeignet sind, u. a. Larvikit, Tönsbergit, Ekerit, Oslo-Basalt, Foyait und Nordmarkit.

Mit dem Aufdringen der Rhombenporphyr-Magmen ist die Entstehung eines Gangsystems aus intrusiven Rhombenporphyren verbunden, das entlang der Küste von Bohuslän in West-Schweden verläuft (KUMMEROV 1954, JACOBI 1997). Dieses Gebiet kommt ebenfalls als Lieferant von Rhombenporphyr-Geschieben in Frage, allerdings ist die Ausdehnung dieser Gänge vergleichsweise gering.

QUENSEL 1918 beschreibt ein kleines Vorkommen von (tektonisch deformierten) Rhombenporphyren aus dem Kebnekaise-Gebiet in Lappland. Ob aus diesem sehr weit nördlich gelegenen Gebiet Rhombenporphyr-Geschiebe nach Norddeutschland gelangten (und von den Rhombenporphyren des Oslo-Gebiets unterscheidbar sind), ist zweifelhaft.

2. Beschreibung

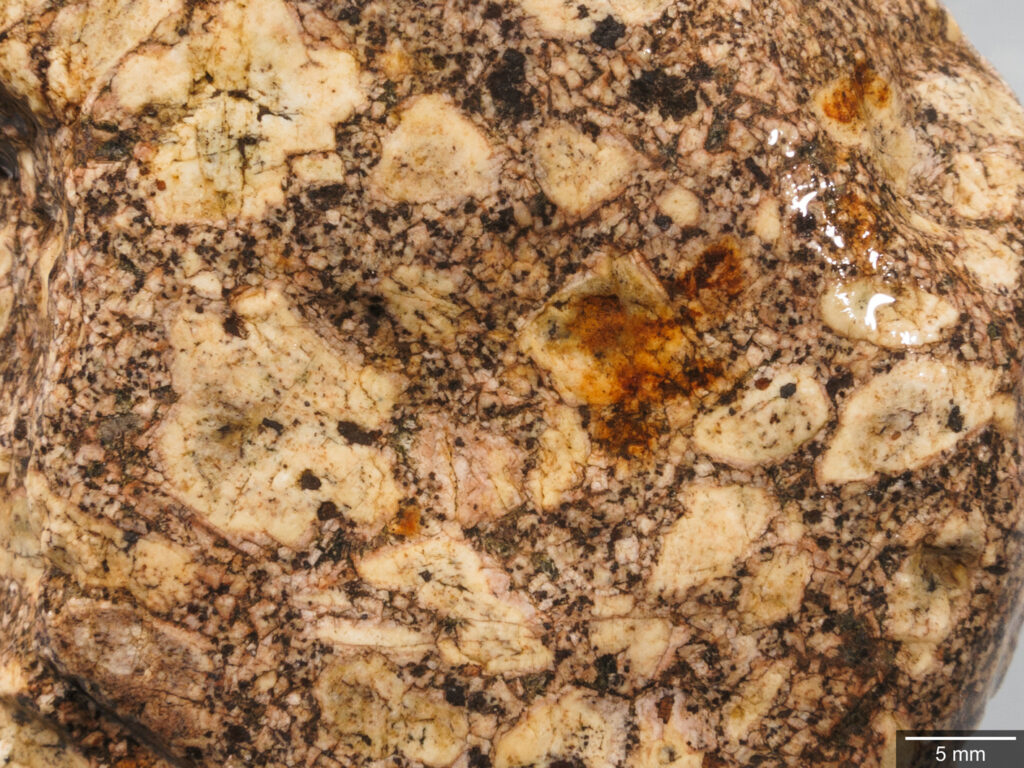

Entscheidendes Erkennungsmerkmal der Rhombenporphyre sind die länglichen und manchmal spitz zulaufenden rauten- oder bootsförmigen Anschnitte von Feldspat-Einsprenglingen. Es handelt sich um Mischkristalle von Na-K-Ca-Feldspat, sog. ternären Feldspat, z. B. Anorthoklas (Albit+Orthoklas). Ihre Bildung ist an sehr heiße Magmen gebunden, in denen eine Entmischung der Feldspatkomponenten (Plagioklas und Alkalifeldspat) nicht oder nur unvollständig erfolgt. Diese speziellen Feldspäte sind ein charakteristischer Bestandteil der Vulkanite (und einiger Plutonite) des Oslograbens und von anderen Lokalitäten weitgehend unbekannt (s. u.). Petrographisch handelt es sich beim Rhombenporphyr um Latite, also SiO2-arme Vulkanite mit jeweils 35-65% Alkalifeldspat und Plagioklas. Latite sind das vulkanische Äquivalent der Monzonite.

Die Feldspat-Einsprenglinge weisen gelbliche, bräunliche oder graue Farben auf. Seltener sind blassgrüne, rote oder leuchtend orangefarbene Tönungen. Ihre Länge beträgt zwischen 5-30 mm. Die Feldspäte sind heller (selten dunkler) als die Grundmasse, können aber dunklere Kerne oder andersfarbige dünne Säume besitzen. Die Einsprenglingsdichte ist variabel. Nach OFTEDAHL 1967 lassen sich ein einsprenglingsreicher („klassischer“) Typ mit Feldspäten bis 2,5 cm Länge und ein einsprenglingsarmer Typ mit wenigen und kleinen Einsprenglingen bis 1,8 cm unterscheiden.

Als Folge von Entmischungsvorgängen ist manchmal eine unregelmäßig netz- oder tropfenförmige und wellige „Zeichnung“ in den Feldspäten erkennbar (Abb. 12, 27), die sich von der perthitischen Entmischung der Alkalifeldspäte und der polysynthetischen Verzwilligung der Plagioklase unterscheidet. Die Feldspäte neigen zur Bildung von Zwillingen, Mischkristalle aus mehreren Feldspat-Rhomben sind häufig. Durch Adhäsionskräfte in der Schmelze können die Feldspäte zu Kristallhaufen vereinigt sein (glomerophyrisches Gefüge, Abb. 28).

Neben rhombenförmigen können auch nahezu rechteckige Feldspat-Einsprenglinge auftreten. Eine seltene Variante ist der Rektangelporphyr mit ausschließlich rechteckigen Feldspat-Einsprenglingen und einer sehr feinkörnigen Grundmasse. Dieser Typ wird gelegentlich mit Diabasen verwechselt. Basaltische Gesteine mit rechteckigen Plagioklas-Einsprenglingen (=Diabase) besitzen häufig eine körnige Grundmasse sowie ein ophitisches Gefüge (kleine Plagioklasleisten in der Grundmasse). Die größeren Plagioklase zeigen in der Regel die typische polysynthetische Verzwilligung.

Die Grundmasse der Rhombenporphyre ist feinkörnig bis dicht. Häufig sind bräunliche Farbtöne, auch mit grünlichem oder orangefarbenem Stich. Rote bis violette und sehr feinkörnige bis dichte Grundmassen finden sich vor allem in pyroklastischen Gesteinen (Abb. 13, 33). Seltener sind grüne, dunkelgraue oder sehr helle Farben (Abb. 42). Durch Verwitterung können die Gesteine oberflächlich stark ausbleichen.

Rhombenporphyre mit erkennbaren Einzelkörnern (über 1 mm) in der Grundmasse entstanden durch eine entsprechend langsame Abkühlung des Magmas und dürften subvulkanische Bildungen oder Gangporphyre sein. Solche intrusiven Typen sind sowohl aus dem Oslogebiet als auch von der westschwedischen Küste (Bohuslän) bekannt und der Herkunft nach nicht unterscheidbar. Für glaziostratigraphische Untersuchungen ist dies auch zweitrangig, da beide Vorkommen im Einzugsgebiet des norwegisch-westschwedischen Gletscherstroms liegen.

Dunkle Minerale sind nur in geringer Menge enthalten und von Hand kaum bestimmbar (Biotit, Augit und Erz nach ZANDSTRA 1988). Etwa ein Fünftel der Rhombenporphyr-Geschiebe reagiert auf einen Handmagneten, etwa jeder zehnte Geschiebefund ist deutlich bis stark magnetisch (statistische Erhebung an RP-Geschieben aus Brandenburg). Häufig sind gefüllte Blasenhohlräume (Mandeln) zu beobachten. Bei einem hohen Anteil an Mandeln kann man von einem Rhombenporphyr-Mandelstein sprechen. Als sekundäre Bildung treten Calcit oder Epidot auf, aber auch Mandelfüllungen mit glasklarem Quarz (Abb. 42).

Neben Porphyren mit weitgehend homogener Grundmasse finden sich blasenreiche Laven (weitgehend ohne Hohlraumfüllungen, meist einsprenglingsarmer Typ, Abb. 30) und aus Pyroklasten zusammengesetzte Vulkanite (Lapillisteine, Lapillituffe oder „Agglomeratlaven“, s. Abb. 13,14, 31-33). In älterer Literatur wurden letztere gelegentlich als „Rhombenporphyr-Konglomerat“ bezeichnet. Der Name sollte jedoch klastischen Sedimentgesteinen mit umgelagerten Vulkanitfragementen vorbehalten sein. Das Rhombenporphyr-Konglomerat (Krogskogen-Konglomerat), ein seltener Geschiebefund, besitzt eine sandige Matrix und enthält neben Klasten von Rhomben- und Quarz-Porphyren klastische Quarze, Sandstein und basaltische Klasten (s. skan-kristallin.de).

Zusammenfassung der unterschiedlichen Ausprägungen bzw. Geschiebetypen von Rhombenporphyren (Abbildungen in JENSCH 2013a und 2013b; allgemeine Beschreibung in HESEMANN 1975, SMED & EHLERS 2002, SCHULZ 2003):

- gewöhnlicher Rhombenporphyr: einsprenglingsarmer und einsprenglingsreicher Typ

- Rhombenporphyr-Mandelstein (Abb. 13-16)

- blasige Laven, Pyroklastika (Lapillisteine, Lapillituffe oder „Agglomeratlaven“, Abb. 13-14, 31-33)

- Intrusiver Rhombenporphyr (körnige Grundmasse, Abb. 39-41)

- Rektangelporphyr (Abb. 35, s. a. kristallin.de)

- Rhombenporphyr-Konglomerat (skan-kristallin.de).

Rhombenförmige Feldspat-Einsprenglinge finden sich in weiteren Gesteinstypen des Oslograbens, z. B. im Nordmarkit-Porphyr (s. skan-kristallin.de) oder in Plutoniten (Larvikit, Tönsbergit). Darüber hinaus treten sie auch in Gesteinen aus anderen Regionen auf, die aber kaum mit den Oslo-Gesteinen verwechselbar sind (Vaggeryd-Syenit, Sorsele-Granit, Heden-Porphyr). Einzelne rhombenförmige Plagioklase können in Diabasen enthalten sein.

Anhand der stratigraphischen Verhältnisse im Anstehenden unterscheidet OFTEDAHL 1952, 1967 etwa 30 einzelne Rhombenporphyr-Lagen (s. Proben auf vendsysselstenklub.dk). Seine Einteilung dürfte auf Geschiebefunde jedoch nur eingeschränkt anwendbar und eine entsprechende Zuordnung zu bestimmten RP-Lagen mit großen Schwierigkeiten verbunden sein. Zum einen ist von einer hohen Variationsbreite innerhalb der einzelnen RP-Lagen auszugehen. Auffällige Rhombenporphyr-Varianten müssen nicht an eine bestimmte vulkanostratigraphische Position gebunden sein, da in unterschiedlichen Phasen des Vulkanismus Porphyre mit ganz ähnlichen Merkmalen entstanden sein könnten, vor allem oberhalb der Lage RP15 (JENSCH 2013a: 60). Auch der Vergleich mit Anstehendproben führt zu Irrtümern (MEYER AP 1969). Rhombenporphyr-Lagen können durch frühere Vereisungen bereits vollständig abgetragen sein. Weiterhin ist zu bedenken, dass die Fortsetzung des Vorkommens der Oslo-Gesteine in südlicher Richtung unter Wasser weitere Varianten von Rhombenporphyren geliefert haben könnte.

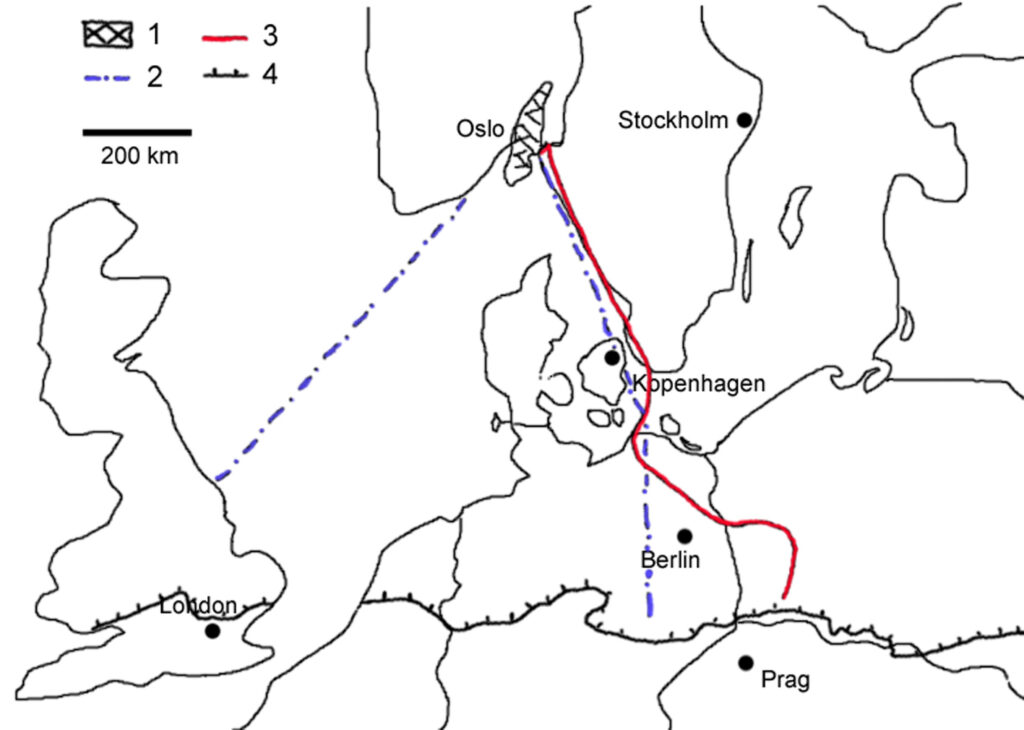

3. Verbreitung der Rhombenporphyr-Geschiebe

Rhombenporphyre wurden zu verschiedenen Zeiten durch Eisströme vom Oslo-Gebiet in Richtung SSW bis SW über Dänemark und NW-Deutschland nach Süden transportiert (Abb. 21). In westlicher Richtung finden sich Rhombenporphyr-Geschiebe in Schottland und England (EHLERS 1988, K-D MEYER 1993, 2010), in südwestlicher Richtung in den Niederlanden (HUISMAN 1971). Auch aus Schweden liegt eine Fundmeldung vor (HILLEFORS 1968). Eine Kuriosität sind zwei (identische) Funde von Rhombenporphyr-Geschieben (sowie ein Drammen-Rapakiwi) von der Insel Leka, weit nördlich vom Oslograben (Mitteilung A. Bräu, Abb. 20). Der Transportmechanismus (Eisschollendrift, anthropogene Verschleppung) konnte bislang nicht geklärt werden.

In Deutschland sind Rhombenporphyr-Geschiebe von N- und NW- Deutschland bis nach Sachsen weit verbreitet. Mehrere Fundberichte liegen auch aus Polen und Tschechien vor (vgl. Literaturhinweise in SCHNEIDER & TORBOHM 2020). Außerhalb des allgemeinen Verbreitungsgebietes, östlich der Linie Mecklenburg-Brandenburg-Sachsen, treten sie als Einzelfund auf. Die östliche Verbreitungsgrenze wird in SCHULZ 1973, 2003 und 2012 ausführlich diskutiert (s. a. Abb. 21).

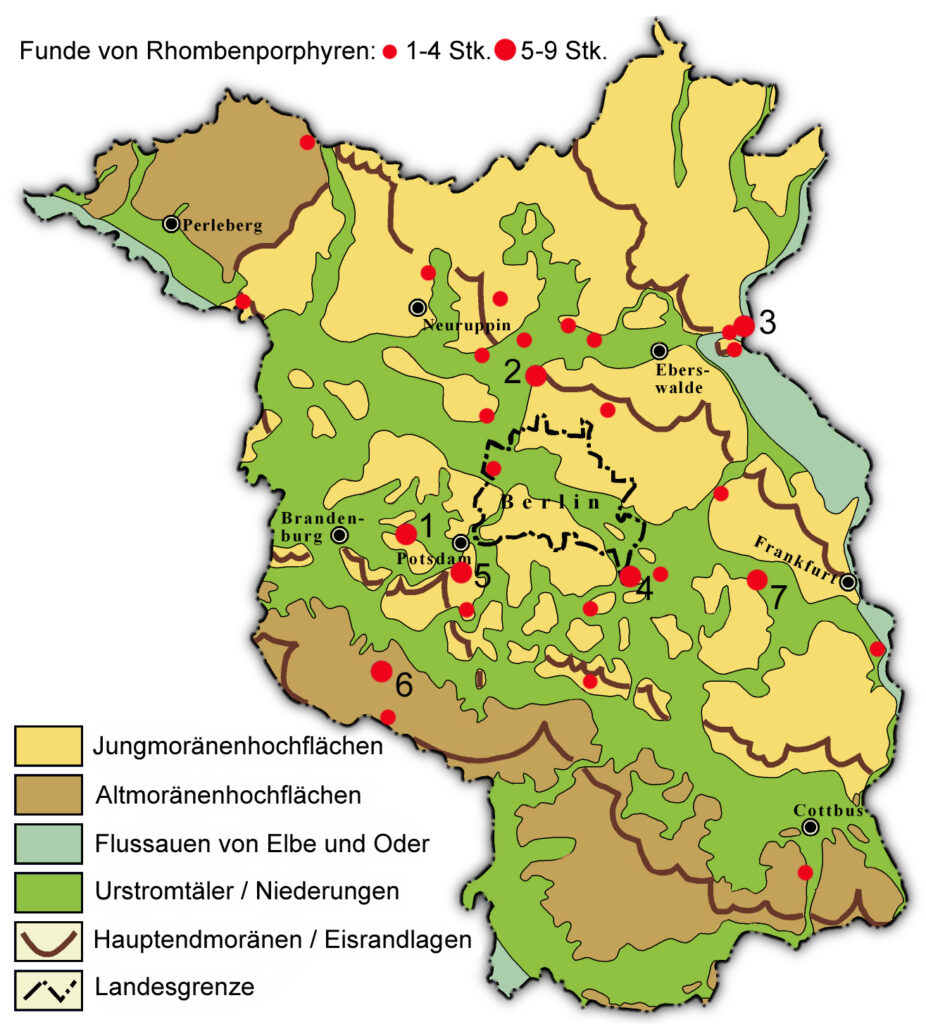

4. Funde aus Berlin und Brandenburg

Aus Berlin und Brandenburg konnten in jahrelanger Sammeltätigkeit bislang 82 Rhombenporphyr-Geschiebe zusammengetragen werden (Stand: 01/2021; Dokumentation in SCHNEIDER & TORBOHM 2020). Die Funde belegen einen weit nach Osten reichenden Transport dieser Gesteine in ein Gebiet, das überwiegend durch baltische und ostschwedische Geschiebegemeinschaften geprägt ist. Abb. 22 zeigt alle Fundpunkte. Hervorgehoben sind Kiesgruben mit der höchsten Fundanzahl. Eine hohe Fundanzahl spricht nicht unbedingt für ein gehäuftes Auftreten, sie könnte auch auf eine entsprechend aktive Sammeltätigkeit zurückzuführen sein.

1 – Damsdorf-Bochow bei Lehnin (9 Funde)

2 – Teschendorf bei Oranienburg (8 Funde)

3 – Hohensaaten (9 Funde)

4 – Niederlehme (9 Funde)

5 – Fresdorfer Heide (7 Funde)

6 – Ziezow (5 Funde)

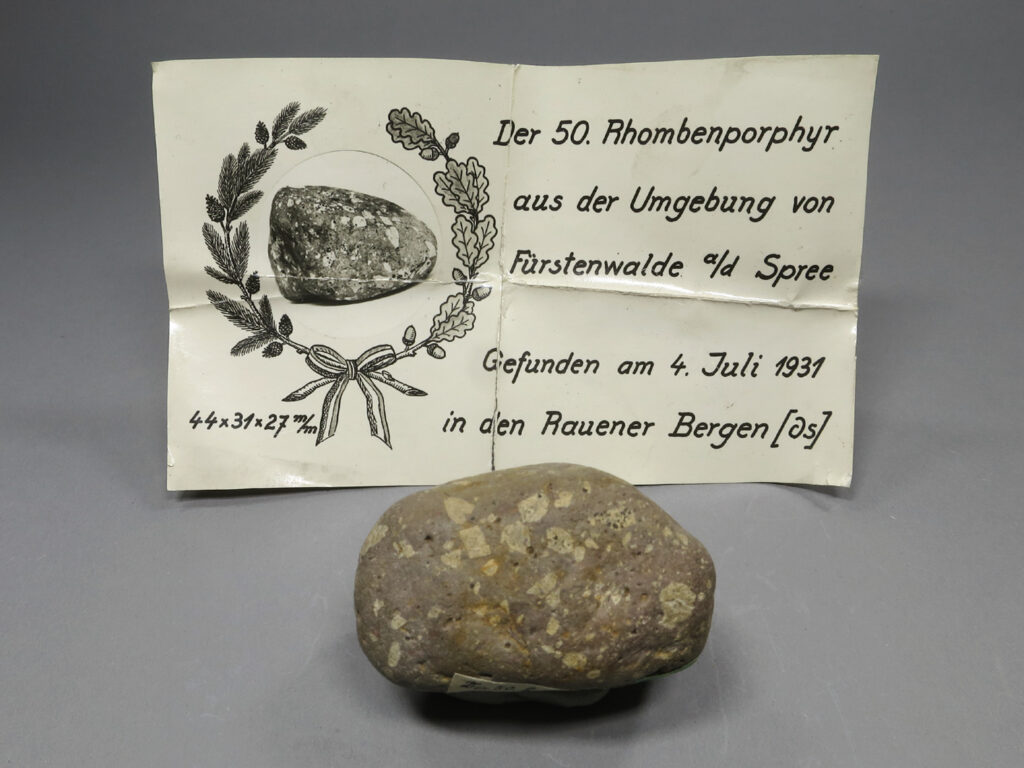

7 – Gebiet um Fürstenwalde (Slg. Bennhold; 53 Funde).

Die brandenburgischen Rhombenporphyr-Geschiebe stammen überwiegend von Lokalitäten mit oberflächennah aufgeschlossenen Ablagerungen der Weichsel-Vereisung. Viele Kiesgruben liegen – nicht zuletzt aus bergbaulichen Erwägungen – am Rande von Hochflächen oder Urstromtälern. Lediglich 11 der insgesamt 82 Funde (14%) lassen sich unmittelbar mit saalekaltzeitlichen (oder älteren) Ablagerungen in Zusammenhang bringen. Diese im südlichen Brandenburg gelegenen Altmoränenhochflächen bieten allerdings auch nur wenige Aufschlüsse. Der Erhaltungszustand der Geschiebe ist im Allgemeinen schlecht: die Grundmassen sind ausgebleicht, die Gesteine stark verwittert, manchmal regelrecht durchgewittert.

Die in SCHNEIDER & TORBOHM 2020 dokumentierten Funde sind ausschließlich Einzelfunde von den Überkornhalden in Kiesgruben. Diese aus sandigen bis kiesigen Horizonten abgetrennte, grobe Gesteinsfraktion kann umgelagertes Material aus älteren Glazial-Ablagerungen enthalten. Statistische Daten zur glaziostratigraphischen Verbreitung von Rhombenporphyr-Geschieben in weichsel- und saalezeitlichen Ablagerungen in brandenburgischen Glazialablagerungen ließen sich durch Zählungen aus Tillablagerungen erheben. Jedoch dürften Rhombenporphyre hier auch bei ausdauernder Suche nur sehr selten anzutreffen sein.

Bemerkenswert ist die hohe Fundanzahl in unmittelbarer Nähe der nordöstlichen Verbreitungsgrenze der Rhombenporphyr-Geschiebe am Nordrand des Oderbruchs (s. SCHULZ 1973). Aus der Grube Hohensaaten (Lokalität 3 in Abb. 22) stammen 9, aus mittlerweile stillgelegten Gruben der unmittelbaren Umgebung zwei weitere Funde.

Der Geschiebesammler W. Bennhold trug im Laufe mehrerer Jahrzehnte mindestens 53 Rhombenporphyr-Geschiebe zusammen. Sie stammen überwiegend aus dem kompliziert gebauten Stauchmoränenkomplex der Rauener Berge im Bereich des Frankfurter Stadiums der Weichsel-Vereisung. Nach ZWENGER 1991 ist der genaue Herkunftshorizont zwar nicht präzisierbar, jedoch dürften die RP-Geschiebe überwiegend saalezeitlichen Bildungen entstammen, weil die weichselkaltzeitlichen Ablagerungen hier nur geringmächtig ausgebildet sind. Bennholds Funde werden in der Geschiebesammlung im Museum Fürstenwalde aufbewahrt.

Als Ursache für Fundhäufungen von Rhombenporphyren außerhalb ihres Hauptverbreitungsgebietes nennt SCHULZ 1973 einen wechselnden Einfluss des norwegischen Gletscherstroms. Rhombenporphyre wurden während des Drenthe-Stadiums der Saale-Vereisung und während des Brandenburgischen Stadiums der Weichsel-Vereisung weit nach Osten transportiert. Auch EIßMANN 1967 (in EHLERS 2011: 47) nimmt an, dass ein norwegisch-westschwedischer Eisstrom, dessen östlichste Ausdehnung etwa bis in den Raum Bornholm reichte, zu verschiedenen Zeiten durch einen nordschwedisch-finnischen Eisstrom abgelenkt wurde. Rhombenporphyr-Geschiebe von relativ weit östlich gelegenen Fundlokalitäten dürften daher nicht etwa aus aufgearbeiteten Ablagerungen der Elster-Vereisung stammen, zumal ihre Verbreitungsgrenze zumindest in Sachsen weit westlich der Maximalausdehnung elsterzeitlicher Sedimente liegt (etwa im Raum Grimma, SCHULZ 1973).

Geschiebefunde anderer Gesteine des Oslo-Grabens scheinen trotz intensiver Suche in Brandenburg nur sehr spärlich vorzukommen. MEYER AP 1964 berichtet von Fundhäufungen in der Kiesgrube am Stener Berg (Berlin). Aus der Kiesgrube Fresdorfer Heide bei Potsdam stammt ein Larvikit-Geschiebe. Ein weiterer Fund durch W. Bennhold aus den Rauener Bergen wird im Museum Fürstenwalde aufbewahrt. Herr D. Schmälzle (†) (Berlin) berichtet von einem Larvikit-Geschiebe aus dem nördlichen Brandenburg (mündl. Mitteilung). Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang vereinzelte Funde südwestschwedischer Leitgeschiebe wie Schonengranulit und „Flammenpegmatit“ (Slg. Torbohm: 7 Funde), die bisher offenbar nur wenig Beachtung fanden und ebenfalls durch einen norwegisch-westschwedischen Eisstrom nach Brandenburg gelangt sein dürften.

5. Literatur

EHLERS J 1988 Skandinavische Geschiebe in Großbritannien – Der Geschiebesammler 22 (2): 49-64, 5 Abb., Hamburg.

EHLERS J 2011 Das Eiszeitalter – Spektrum Sachbuch: IX+363 S., 347 meist kapitelweise num. Abb. (davon 327 farbig), 12 kapitelweise num. Tab., 32 Text-Kästen, Heidelberg etc. (Spektrum Akademischer Verlag in Springer SBM).

EIßMANN L 1967 Rhombenporphyrgeschiebe in Elster- und Saalemoränen des Leipziger Raumes – Abhandlungen und Berichte des naturkundlichen Museums „Mauritianum” Altenburg 5: 37-46, 2 Abb., 1 Tab., Altenburg.

GÁBA Z 1974 Rhombenporphyr und Prickgranit als Geschiebe im tschechoslowakischen Schlesien – Der Geschiebesammler 9 (1): 29-30, 1 Abb., Hamburg.

GÁBA Z & MATYÁŠEK J 1997 Rhombenporphyr-Geschiebe in der Tschechischen Republik- Geschiebekunde aktuell 13 (4): 123-125, 3 Abb., Hamburg.

GÓRSKA M 2003 Nowe znaleziska narzutniaków porfiru rombowego z Oslo na terenie północno-zachodniej Polski [New finds of erratics of the Oslo rhomb porphyry in North-Western Poland] – Przegląd Geologiczny 51 (7): 580-585, 7 Abb., 1 Tab., Warszawa.

HESEMANN J 1975 Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen – 267 S., 44 Abb., 8 Taf., 1 Kt., Krefeld (Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen).

HILLEFORS Å 1968 Fynd av stora block av rombporfyr [Discovery of large boulders of rhombporphyry] – Svensk geografisk Årsbok, 44: 186-188, Lund (Lunds Universitet, Geografiska Institution).

HUISMAN H 1971 Die Verbreitung der Rhombenporphyre – Der Geschiebesammler 6 (2): 47-52, Hamburg.

JENSCH J-F 2013a Bestimmungspraxis Rhombenporphyre – Der Geschiebesammler 46 (2-3): 47-103, 35 Abb.,3 Tab., 18 Taf., 1 Karte, Wankendorf.

JENSCH J-F 2013b Korrekturen zu Bestimmungspraxis Rhombenporphyre – Der Geschiebesammler 46(4): 120, 1 Abb., Wankendorf.

KUMMEROW E 1954 Grundfragen der Geschiebeforschung (Heimat, Transport und Verteilung der Geschiebe) – Geologie 3 (1): 42-54, Berlin.

LAMPE R 2012 Erster Nachweis eines Rhombenporphyr-Geschiebes in Vorpommern!? – Geschiebekunde aktuell 28 (3/4) [Werner-Schulz-Festschrift]: 95-98, 1 Abb., Hamburg/Greifswald.

LÜTTIG G 1997 Beitrag zur Geschiebeforschung in Böhmen und Mähren – Geschiebekunde aktuell 13 (2): 43-46, 2 Abb., Hamburg.

MEYER A P 1964 Über Funde kristalliner Geschiebe aus Berlin – Der Aufschluss, Sonderheft 14: 111-116, Heidelberg.

MEYER A P 1969 Ein Blick nach Norden – Der Geschiebesammler 4 (1): 21-27, 4 (2):58-62, 1 Karte, 4 (3/4): 83-94, 2 Abb., Hamburg.

MEYER K-D 1993 Rhombenporphyre an Englands und Schottlands Ostküste – Der Geschiebesammler 26 (1): 9-17, 6 Abb., Hamburg.

MEYER K-D 2010 200 Jahre Rhombenporphyr – Der Geschiebesammler 43 (3): 97-105, 4 Abb., 1 Karte, Wankendorf.

OFTEDAHL C 1952 Studies on the igneous rock complex of the Oslo region. XII. The Lavas – Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (I) Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse 3: 64 S., 21 Abb., 6 Tab., Oslo (Universitetsforlag).

OFTEDAHL C 1967 Magmen-Entstehung nach Lava-Stratigraphie im südlichen Oslo-Gebiete – Geologische Rundschau 47: 203-218, 5 Abb., 2 Tab., Stuttgart.

QUENSEL P 1918 Über ein Vorkommen von Rhombenporphyren in dem präkambrischen Grundgebirge des Kebnekaisegebietes. – Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala 16: 1-14, 2 Abb., 1 Taf., 3 Tab.,Uppsala.

SCHULZ W 1973 Rhombenporphyrgeschiebe und deren östliche Verbreitungsgrenze im nordeuropäischen Vereisungsgebiet – Zeitschrift für geologische Wissenschaften 1 (9): 1141-1154, 5 Abb., Berlin.

SCHULZ W 2003 Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler – 508 S., 1 Taf., div. Abb., Schwerin (cw Verlagsgruppe).

SCHULZ W 2012 Stratigraphie und Geschiebeführung am Kliff des Klützer Winkels Nordwest – Mecklenburg) – Geschiebekunde aktuell 28 (1): 13-27, 8 Abb.; Hamburg/Greifswald.

SMED P & EHLERS J 2002 Steine aus dem Norden (2.Aufl.) – 194 S., 34 Taf., 67 Abb., 1 Kte. (rev. 2008), Berlin, Stuttgart (Gebr. Borntraeger).

STACKEBRANDT W & MANHENKE V [Hrsg.] 2002 Atlas zur Geologie von Brandenburg – Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg, (2. Aufl.): 142 S., 43 Ktn., Kleinmachnow.

TIETZ O 1999b Otoczaki porfiru rombowego z Pogórza Łużyckiego (pd.-wsch. Niemcy) – Przyroda Sudetów Zachodnich t.2: 105-108, 2 Abb., 1 Tab., 1 Kt., Jelenia Gora.

VIŠEK J & NÝVLT D 2006 Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens – Archiv für Geschiebeforschung 5 (1-5) [Festschrift Gerd Lüttig]: 229-236, 2 Abb., 2 Tab., Hamburg/Greifswald.

ZANDSTRA J G 1988 Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten ; Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië – XIII+469 S., 118 Abb., 51 Zeichnungen, XXXII farbige Abb., 43 Tab., 1 sep. Kte., Leiden etc.(Brill).

ZWANZIG M, BÜLTE R, LIEBERMANN S & SCHNEIDER S 1994 Sedimentärgeschiebe in den Kiesgruben Oderberg-Bralitz, Hohensaaten und Althüttendorf – In: Schroeder J H [Hrsg]: Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, No. 2: Bad Freienwalde-Parsteiner See: 131-141, 7 Abb., Berlin (Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e.V., Selbstverlag).

ZWENGER W H 1991 Die Geschiebesammlung W. Bennhold im Museum Fürstenwalde (Spree) Teil 1: Kristalline Geschiebe – Archiv für Geschiebekunde 1 (2): 65-78, 2 Taf., 4 Abb., 2 Tab., Hamburg.