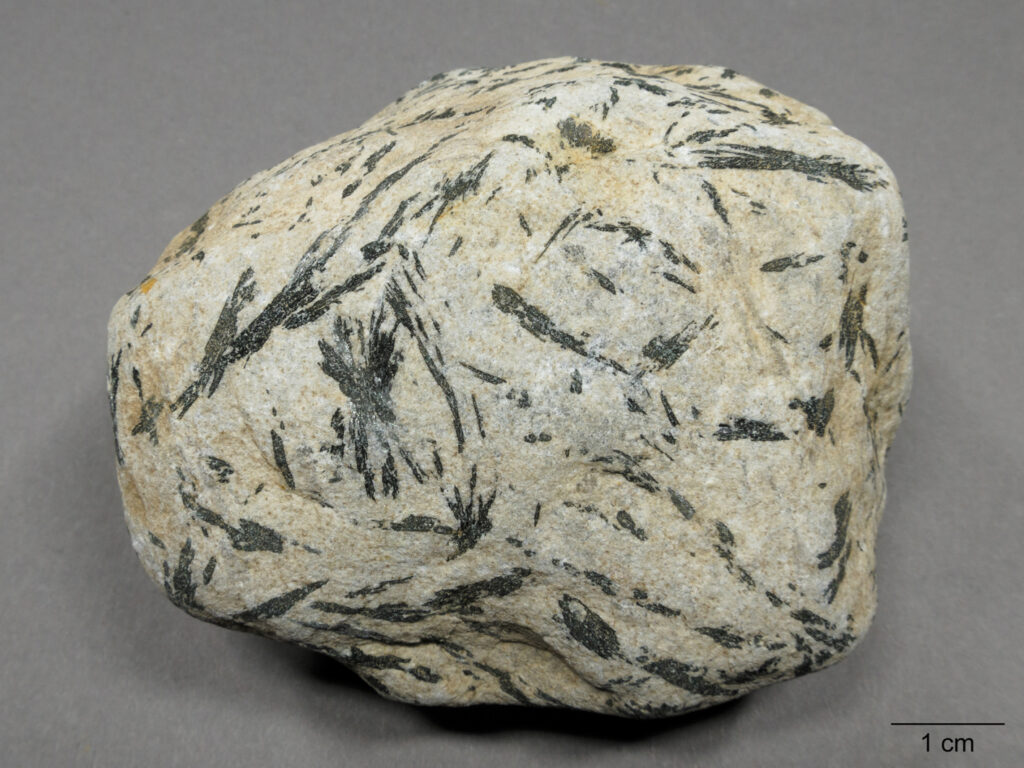

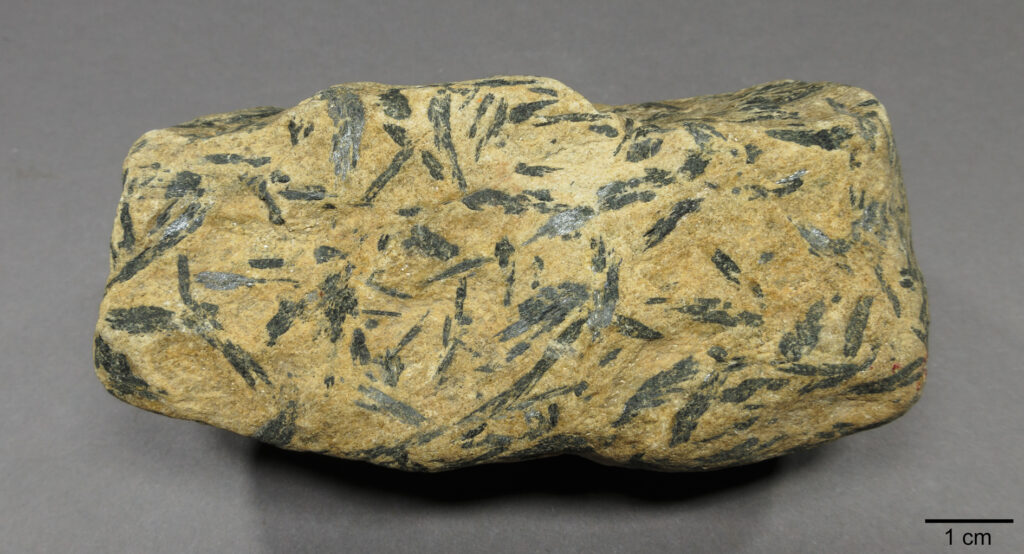

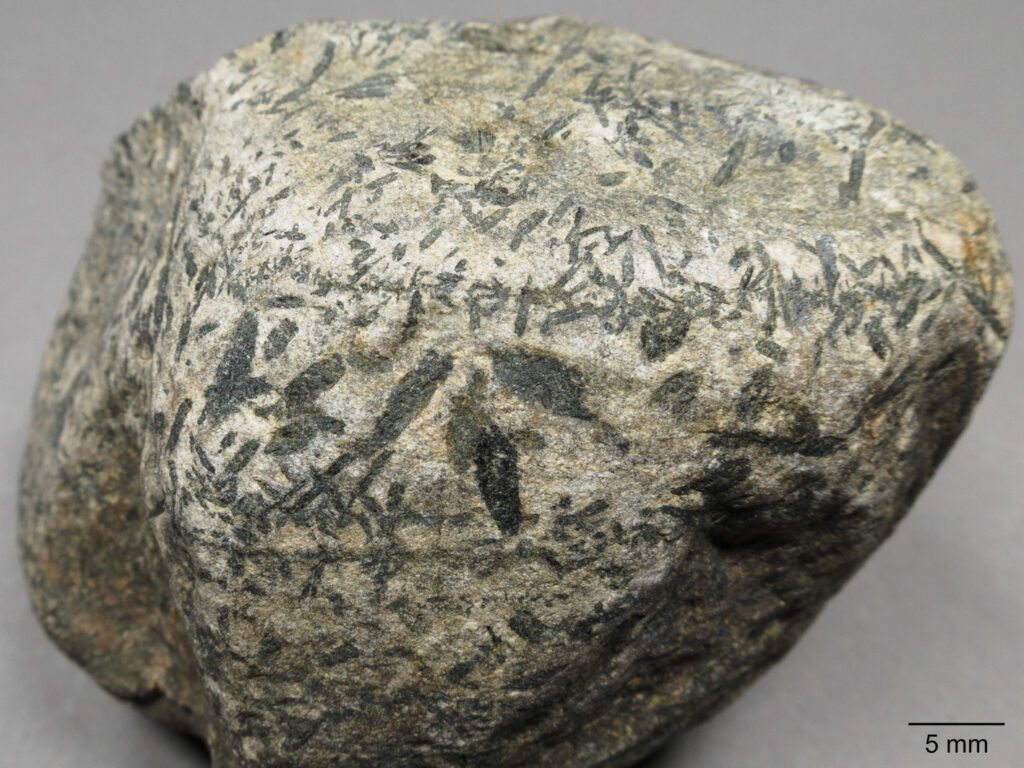

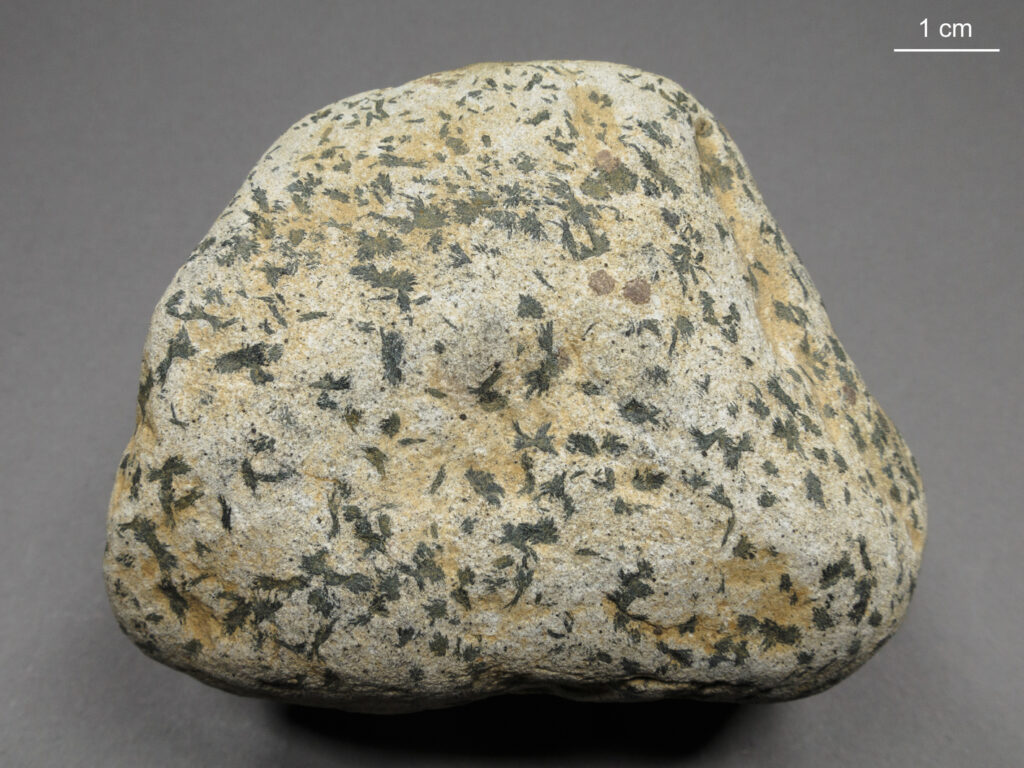

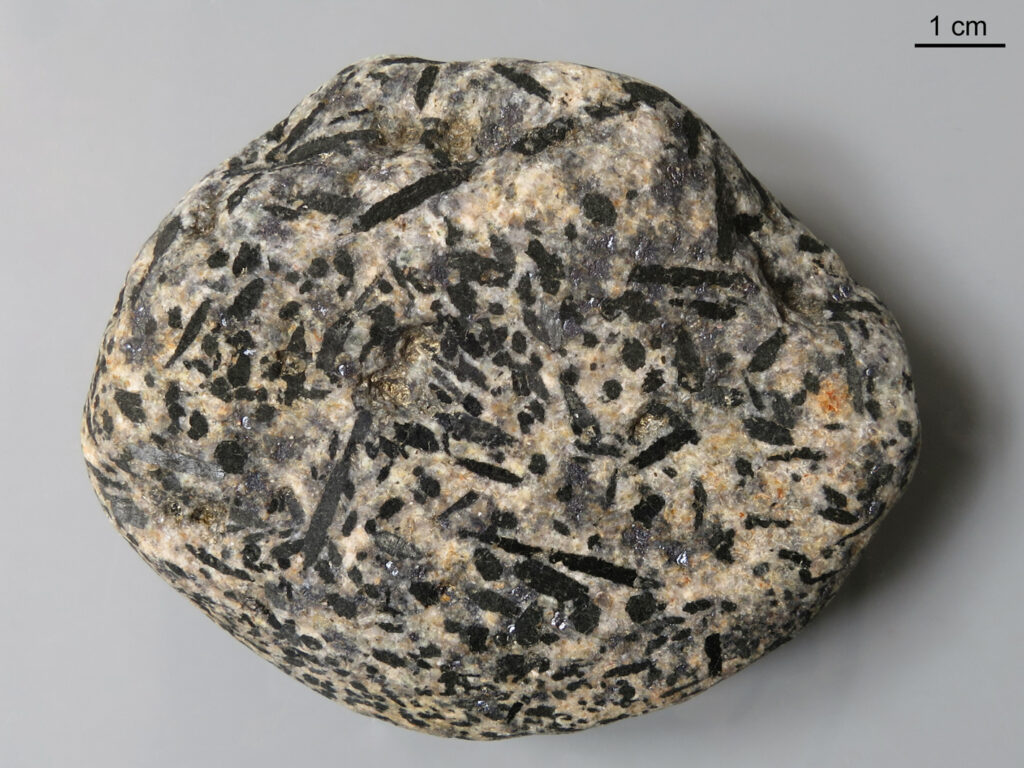

Feinkörnige Metamorphite (Gneise oder Granofelse) mit großen Amphibol-Porphyroblasten treten in zahlreichen Varianten als Geschiebe auf. Auffällige Vertreter besitzen ein kontrastreiches Gefüge aus heller Grundmasse und schwarzen und glänzenden Amphibolen bis 2 cm Länge. Typisch für metamorph gebildeten Amphibol sind einzelne schmale und längliche Leisten oder garbenförmig angeordnete Kristallaggregate. Der Gesteinstyp ist eine feinkörnige Gefügevariante aus der großen Gruppe der Amphibolgneise, Amphibol-Glimmerschiefer, Amphibol-Epidot-Gneise oder entsprechender Granofelse und kann aus magmatischen, seltener aus sedimentären Gesteinen hervorgegangen sein.

- Beschreibung

- Vorkommen

- Geschiebefunde

- Metamorphite mit abweichenden Merkmalen

4.1. Hornblende-Garbenschiefer

4.2. Amphibol-porphyroblastischer Quarzit

4.3. Aktinolith

4.4. Amphibol-porphyroblastischer Leptit

4.5. Orthoamphibole (Anthophyllitgneis, „Gedrit-Leptit“) - Literatur

1. Beschreibung

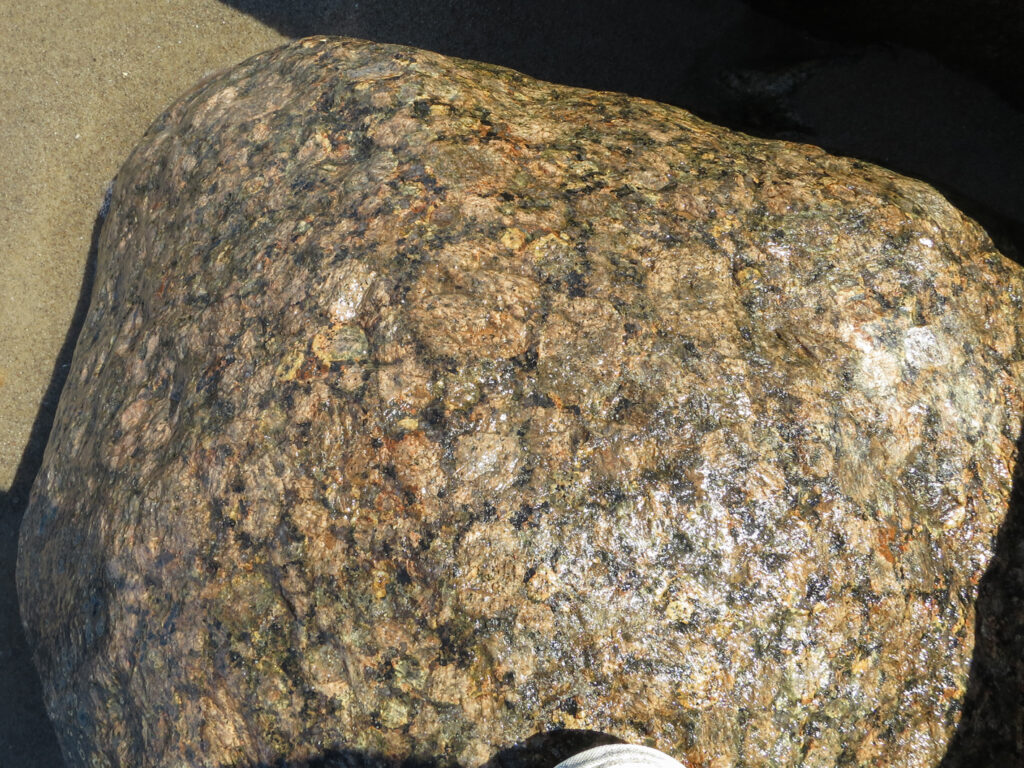

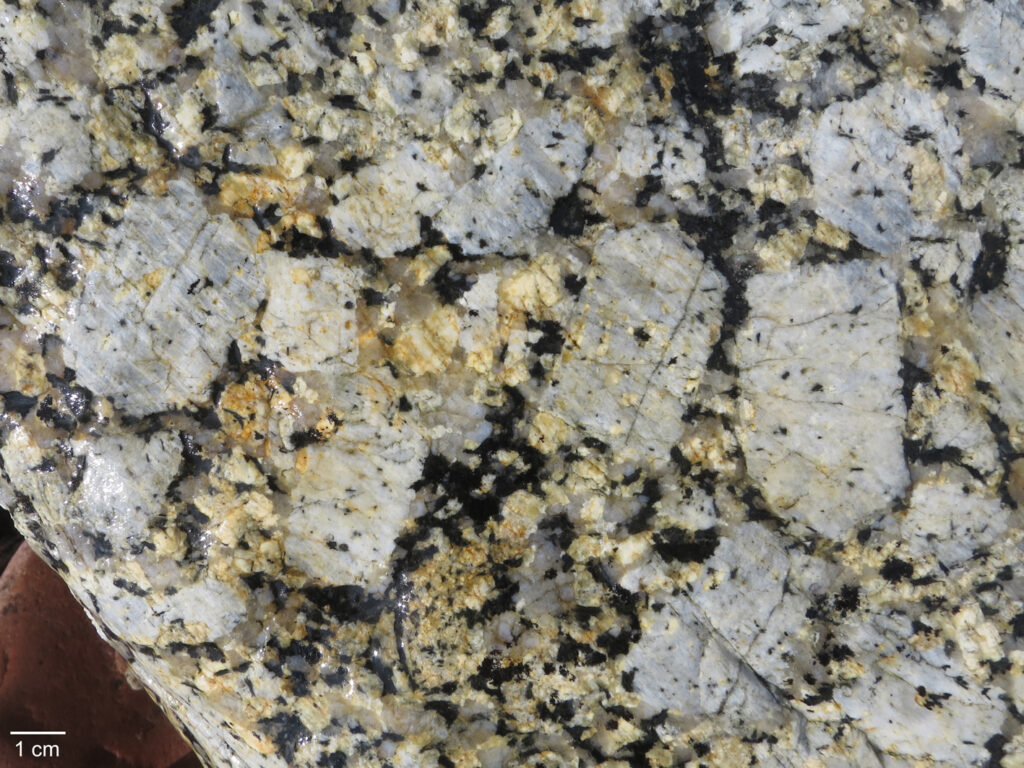

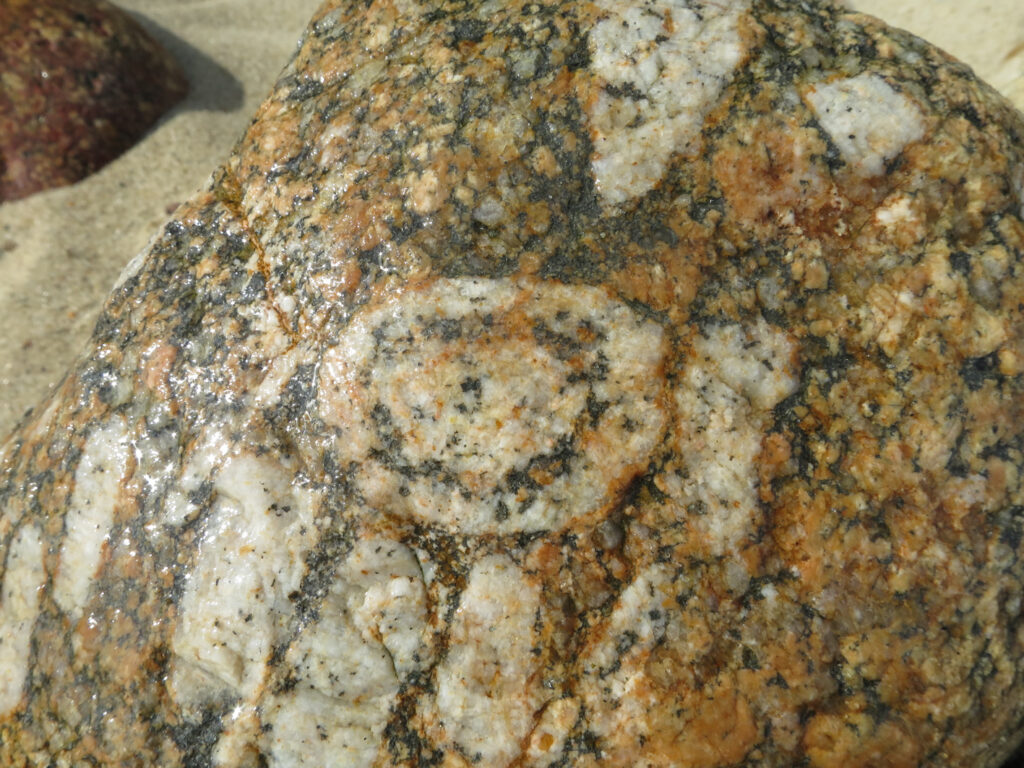

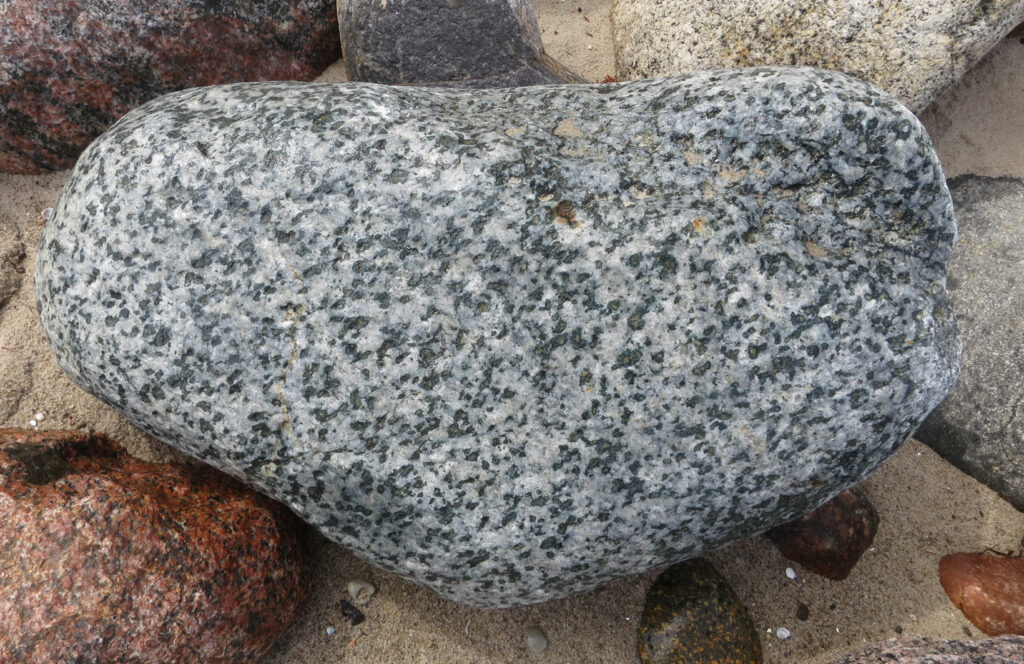

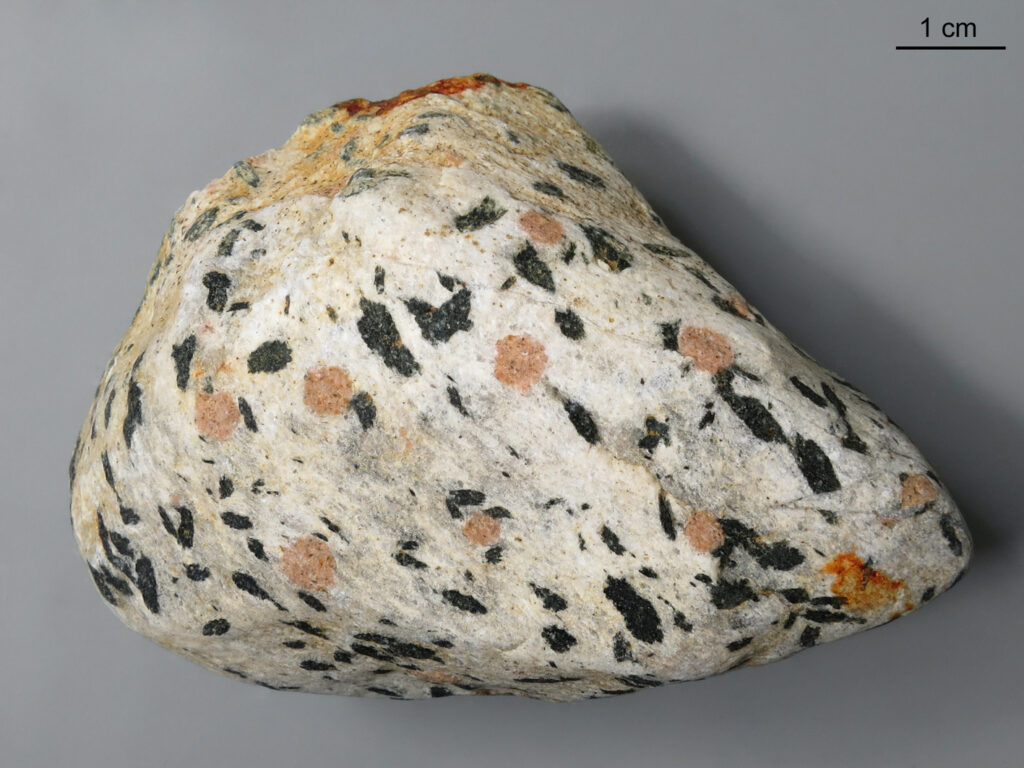

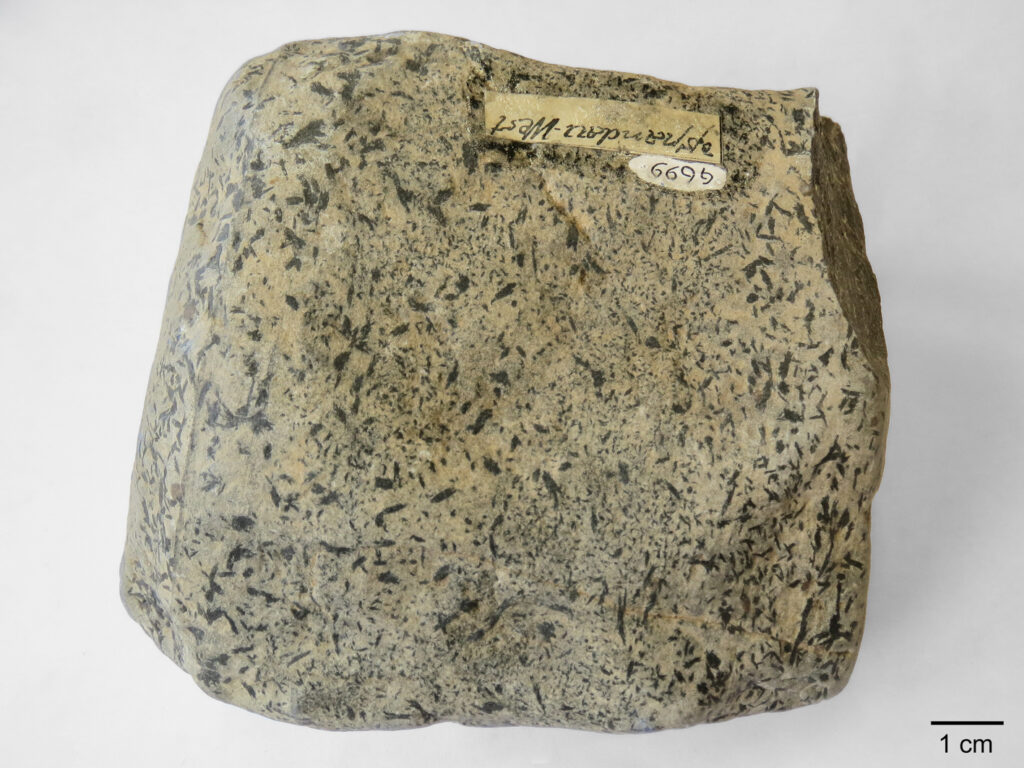

Die Matrix amphibol-porphyroblastischer Metamorphite ist oftmals feinkörnig. Nur manchmal erkennt man mit Hilfe einer Lupe ein klein- und weitgehend gleichkörniges Gefüge aus Quarz und Feldspat. Auffällige Varianten mit großen Amphibol-Porphyroblasten besitzen weiße bis hellgraue Grundmassen, aber auch Geschiebe mit fleckiger, grauer, grüner oder rötlicher Tönung kommen vor. Als Nebengemengteil kann dunkler Glimmer hinzutreten; apfelgrüne Färbungen weisen auf Epidot hin. Neben Amphibol finden sich gelegentlich größere Porphyroblasten von hellrotem Granat oder Andalusit (BARTOLOMÄUS et al 2011).

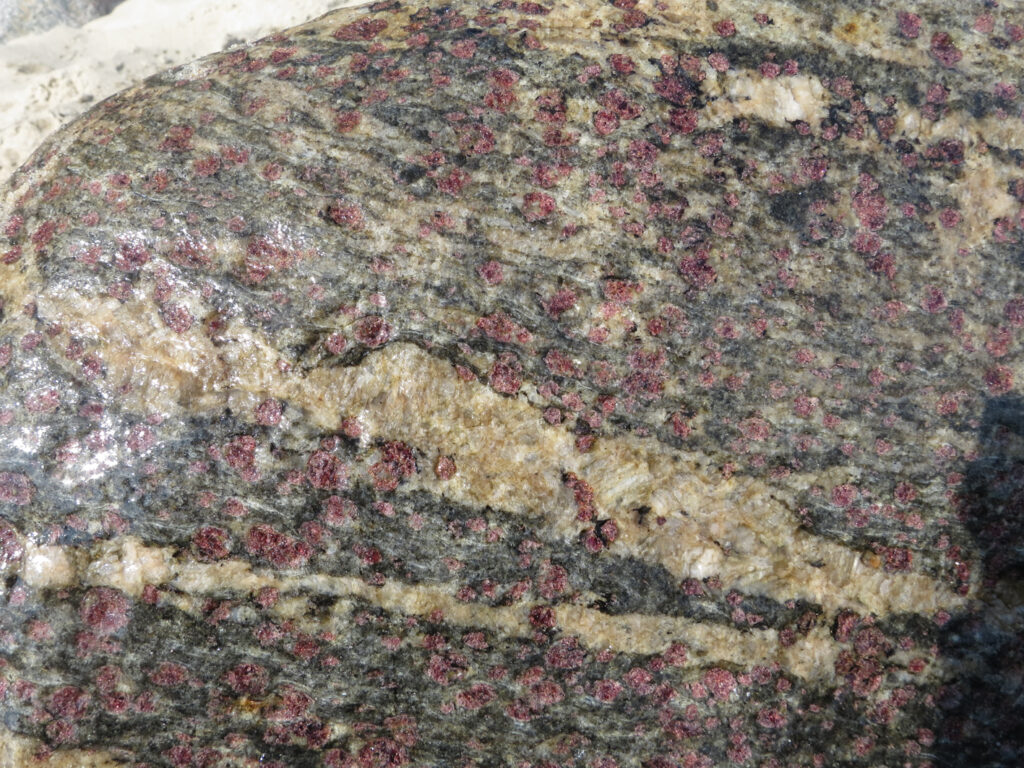

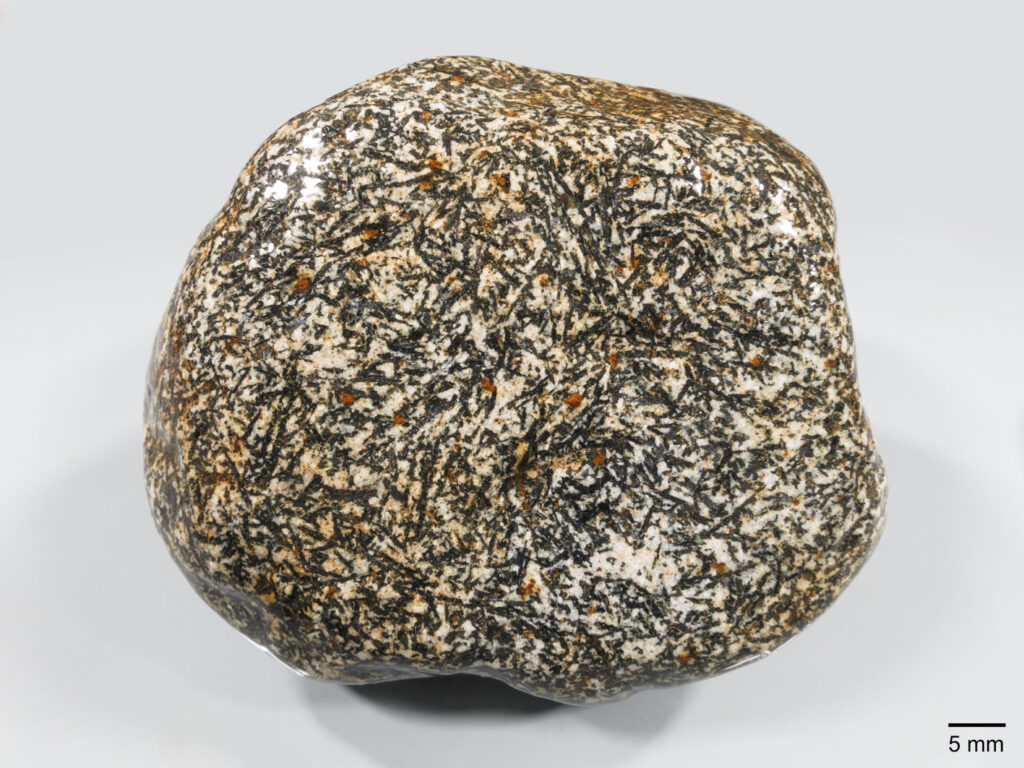

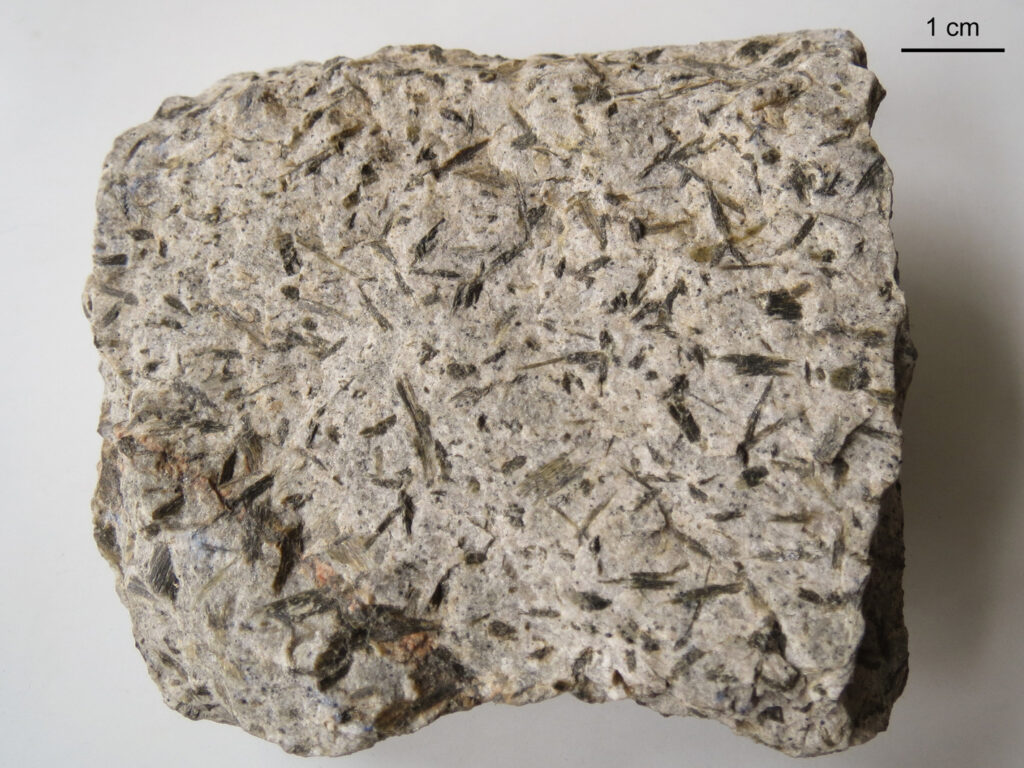

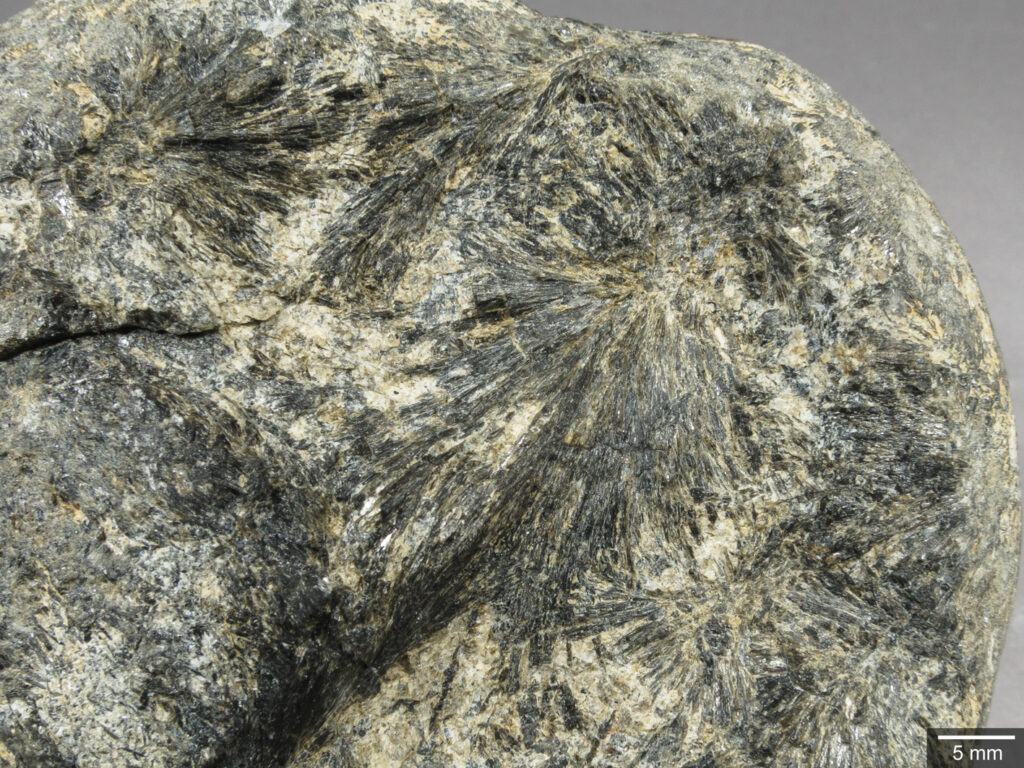

Die schwarzen Amphibole zeigen einen lebhaften Glanz und treten in Gestalt schlanker und leistenförmiger Kristalle auf. Sie können regellos im Gestein verteilt sein oder eine Einregelung entlang der Foliationsebene aufweisen. Ebenfalls häufig sind Gruppen garbenförmiger Amphibol-Aggregaten (Abb. 2, 3), Durchkreuzungen von Amphibol-Individuen kommen eher selten vor (s. aber Abb. 7).

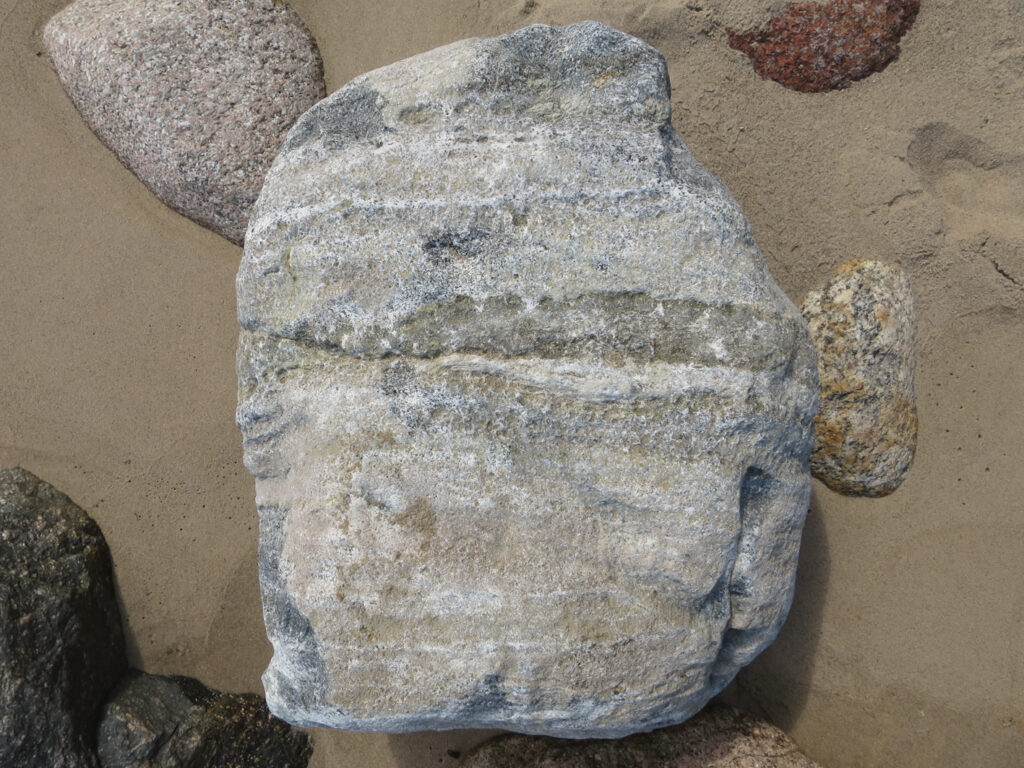

Nicht immer lässt sich entscheiden, ob man es mit einem Gneis oder einem Granofels zu tun hat. Die Lagen- oder Flasertextur von Gneisen kann auch bei näherem Hinsehen schwer erkennbar sein. In Abb. 4-5 ist das anisotrope Gneisgefüge deutlich erkennbar. Andererseits können Granofelse eine mineralogisch oder lithologisch bedingte Lagentextur aufweisen und „foliiert“ erscheinen (FETTES & DESMONS 2007, pers. Korrespondenz M. Bräunlich), siehe z. B. Abb. 7. Geschiebefunde sind daher manchmal nicht eindeutig benennbar („amphibol-porphyroblastischer Metamorphit“). Bezeichnungen wie „Hornblende-Fels“ oder „amphibol-porphyroblastischer Fels“ sollten vermieden werden, weil „Fels“ ein petrographisch unscharfer Begriff ist.

Eine Untersuchung von über 90 Geschieben amphibol-porphyroblastischer Gneise durch BARTOLOMÄUS et al 2011 ergab, dass die meisten Funde eine Quarz-Plagioklas-Matrix besitzen und große Klinoamphibole enthalten (überwiegend Tschermakit). Allgemein bezeichnet man diese schwarzen Amphibole mit Glasglanz als „Hornblende“. Dabei handelt es sich nicht um einen eigenständigen Mineralnamen, sondern um eine Mischreihe aus verschiedenen Ca-haltigen Klinoamphibolen. Orthoamphibole (Anthophyllit, Gedrit) aus sedimentären Edukten treten viel seltener auf. Ein Hinweis auf Orthoamphibol sind büschelartig (Gedrit) oder sonnenförmig (Anthophyllit) entwickelte Aggregate.

Amphibole gelten als regelrechte „Mülleimer“-Minerale. Sie weisen eine große chemische Variabilität auf und können eine Vielzahl von Kationen und Anionen aufnehmen. Entsprechend groß ist die Mineralgruppe, die nach wikipedia.de allein 78 Basisnamen umfasst. Eine genaue Bestimmung der Amphibole mit makroskopischen Mitteln ist kaum möglich, dazu bedarf es mikroskopischer Untersuchungen. In spezifischer Ausbildung lassen sich wenigstens einige Amphibole vorläufig bestimmen, sei es nur aufgrund eines ähnlichen Erscheinungsbildes aus bekannten Gesteinsvorkommen.

2. Vorkommen

Gehäufte Geschiebefunde amphibol-porphyroblastischer Gneise mit sehr heller und feinkörniger Matrix sind aus N- und NW-Dänemark bekannt und an Ablagerungen des norwegischen Eisstroms gebunden. Das Heimatgebiet der Gesteine dürfte in der Telemark in Südnorwegen liegen, wo sie als kleine Einschaltungen in metamorphen Plutoniten intermediärer Zusammensetzung vorkommen (Diorite, Granodiorite). BARTOLOMÄUS et al 2011 nennen Geschiebe dieses Typs „südostnorwegisch-westschwedische klinoamphibol-porphyroblastische Gneise“ (Bilder auf skan-kristallin.de).

Auch aus Westschweden sind Geschiebefunde amphibol-porphyroblastischer Metamorphite bekannt, die auf weitere und bisher nicht lokalisierte Vorkommen verweisen. Eine Anstehendprobe mit grünlich-schwarzem Amphibol (Aktinolith?) beschreibt PETERSEN 1900 von Rudsbyn in Värmland („Rudsbyn-Gneis“, KORN 1927: 46). Auf der Insel Granön im See Stora Glan, etwa 35 km nördlich von Rudsbyn, befindet sich ein weiteres Vorkommen (Abb. in LINDH et al 1998: 380).

Die „Gneise vom Rudsbyn-Typ“ sowie alle anderen Varianten dieses Gesteinstyps sind nicht als Leitgeschiebe geeignet, da sie aus zahlreichen und wohl weitgehend unbekannten Klein- oder Kleinstvorkommen stammen dürften (s. a. HESEMANN 1975: 183); dafür spricht zumindest die Variabilität der Geschiebefunde. Die im Folgenden gezeigten Funde stammen hauptsächlich aus Brandenburg, wo der Geschiebetyp zwar nicht häufig, aber regelmäßig anzutreffen ist.

3. Geschiebefunde

Das Gestein besteht aus Plagioklas, dunklem Glimmer und schwarzem bis grünlich-schwarzem Amphibol (Amphibol-Biotit-Gneis). Stellenweise gibt es Imprägnierungen von Erz (Pyrit). Quarz ist nicht erkennbar, Magnetit nicht nachweisbar. Das weiße Mineral innerhalb der roten Ader ist Calcit (HCl-Probe positiv).

Neben feinkörnigen amphibol-porphyroblastischen Gneisen und Granofelsen finden sich auch Varianten mit körniger Grundmasse. Solange die Amphibole im Vergleich zu allen anderen Mineralkörnern größer sind, spricht dies für eine metamorphe Entstehung.

4. Metamorphite mit abweichenden Merkmalen

Neben den bisher gezeigten amphibol-porphyroblastischen Metamorphiten mit einer Quarz-Feldspat-Matrix und schwarzen, meist glasglänzenden und als Hornblende bezeichneten Amphibolen finden sich gelegentlich Geschiebe mit abweichender Zusammensetzung der Matrix (Glimmerschiefer, Quarzite) oder Beschaffenheit der Amphibole (Aktinolith, Orthoamphibole wie Anthophyllit, Gedrit oder Cummingtonit). Auf die Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Amphibolen anhand äußerlicher Merkmale wurde bereits eingegangen. Bei spezifischer Ausbildung sind wenigstens einige Amphibole vorläufig bestimmbar, und sei es nur mittels Vergleichproben aus Vorkommen mit bekannter Mineralisation.

4.1. Hornblende-Garbenschiefer

Der Gesteinstyp ist bedeutend seltener als die amphibol-porphyroblastischen Metamorphite mit Quarz-Feldspat-Matrix. Seine Grundmasse besteht zum größten Teil aus Glimmer oder glimmerähnlichen Mineralen.

4.2. Amphibol-porphyroblastischer Quarzit

ZANDSTRA 1988: 272 beschreibt einen Cummingtonit-Quarzit mit 2 – 2,5 mm langen und grauen Cummingtonit-Stängeln (Mg-reicher Amphibol) mit auffälligem Glanz. Die mineralogische Zusammensetzung des Geschiebetyps wurde mikroskopisch ermittelt („Cummingtonit-Quarz-Plagioklas-Quarzit“). Von Hand ist Cummingtonit nicht sicher bestimmbar. Nach WILKE 1997 sind mehrere Fundstellen dieses Minerals in Schweden bekannt.

4.3. Aktinolith

Aktinolith („Strahlstein“), ein Ca-reicher Klinoamphibol, bildet in typischer Ausbildung grau- bis schwarzgrüne und stängelige, faserige oder radialstrahlige Porphyroblasten, die einen seidigen Glanz aufweisen.

4.4. Amphibol-porphyroblastischer Leptit

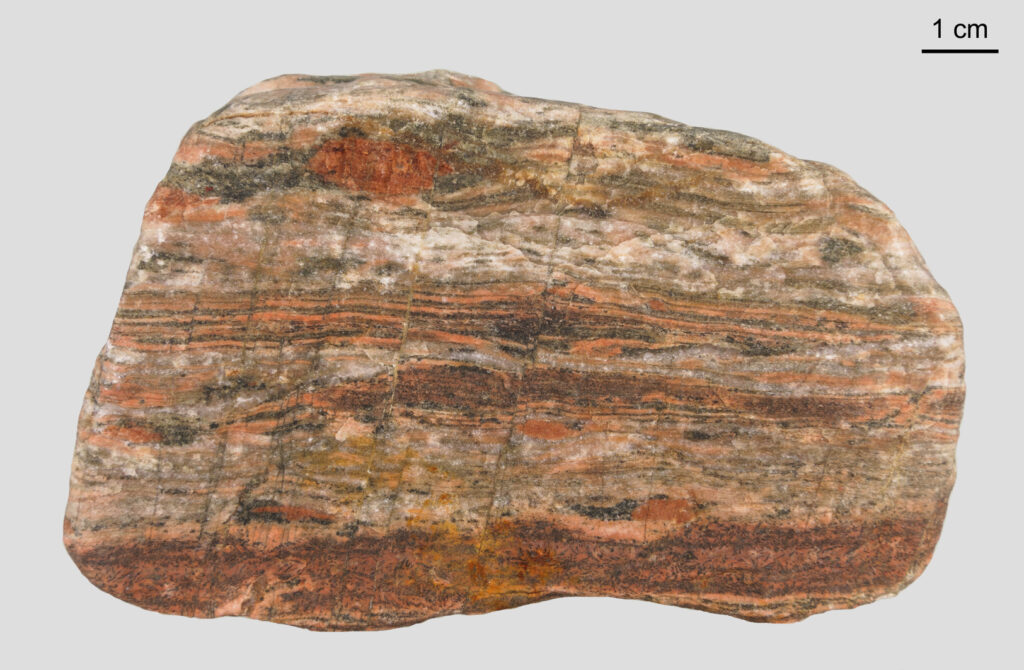

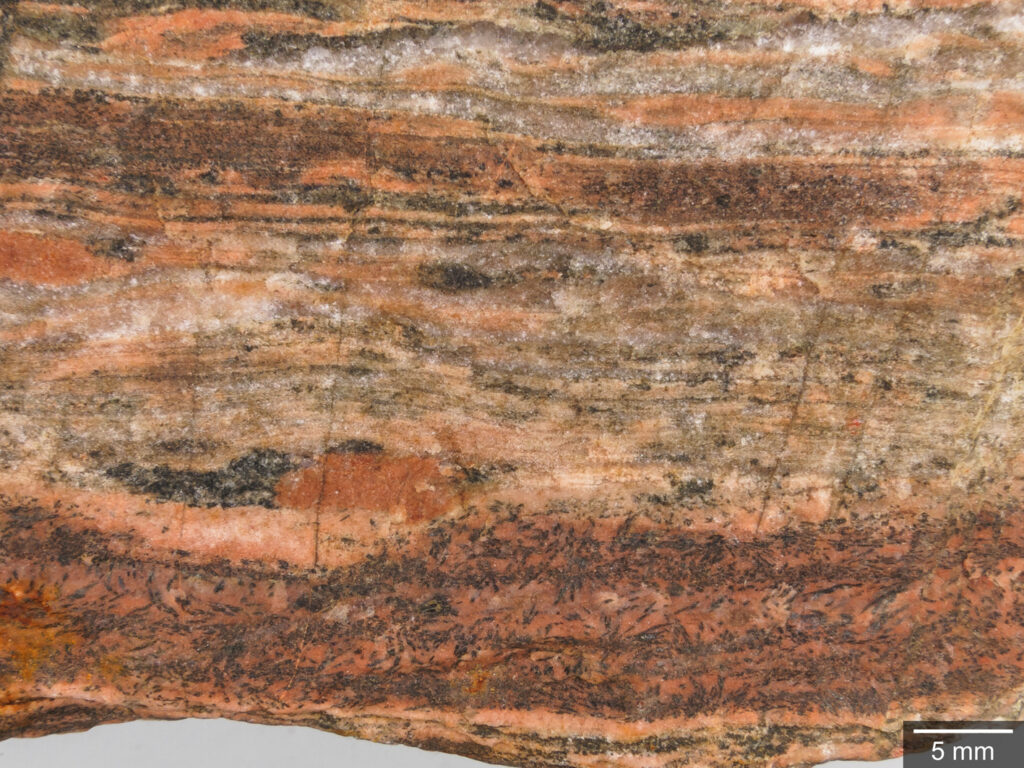

Die Lagentextur des folgenden Geschiebefundes spricht für ein sedimentäres Ausgangsgestein. Die hellen Lagen besitzen eine quarzitische Zusammensetzung. Im mittleren Teil sind linsenförmige Mineralneubildungen („Flecken“) erkennbar (Cordierit o. ä.). Das Gestein wird von annähernd senkrecht verlaufenden Klüften durchzogen. In einer Lage im unteren Teil kam es zur Bildung von Amphibol-Porphyroblasten. Bei dieser Neubildung in einem sedimentären Edukt könnte es sich um einen Orthoamphibol handeln, der zunächst aber nicht näher bestimmbar ist.

4.5. Orthoamphibole (Anthophyllitgneis, „Gedrit-Leptit“)

Anthophyllit und Gedrit sind Mg-betonte Orthoamphibole. Sie entstehen bei der Metamorphose von Sedimentgesteinen, Gedrit kann auch in Meta-Rhyolithen auftreten. Orthoamphibolführende Gesteine sind aus den mittelschwedischen Eisenerz-Vorkommen bekannt (Referenzen in BARTOLOMÄUS et al 2011); WILKE 1997 nennt Dutzende Fundorte für Anthophyllit und Gedrit in Schweden. Geschiebefunde dieses Typs sind selten und nicht genauer lokalisierbar, daher auch nicht als Leitgeschiebe geeignet.

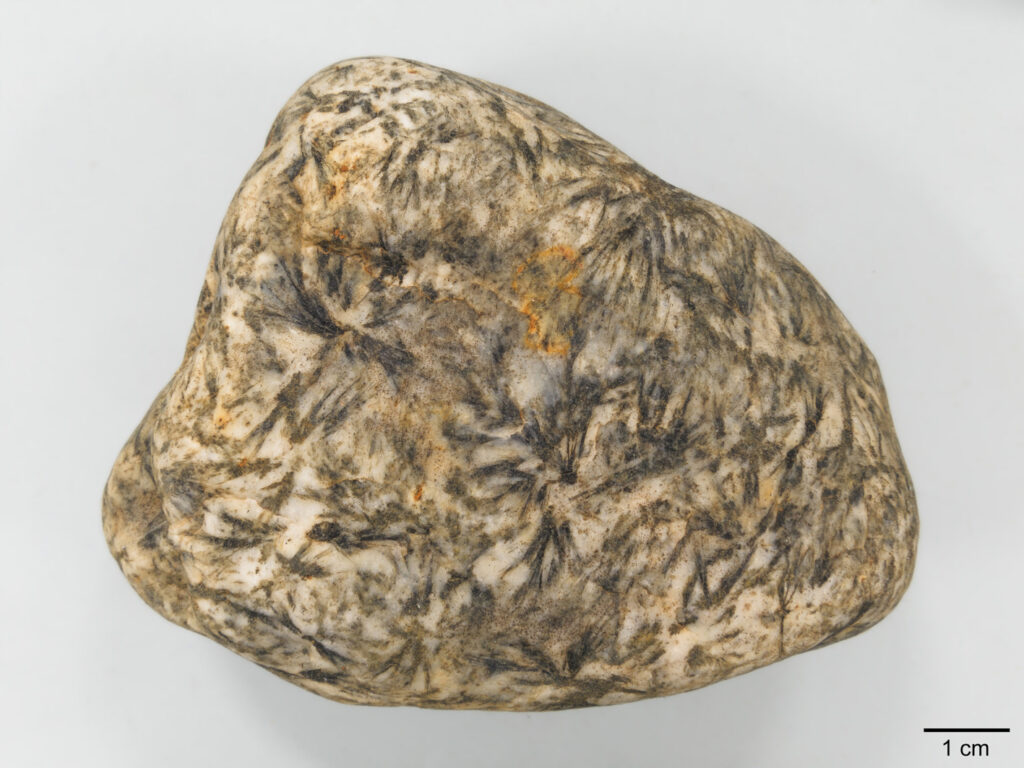

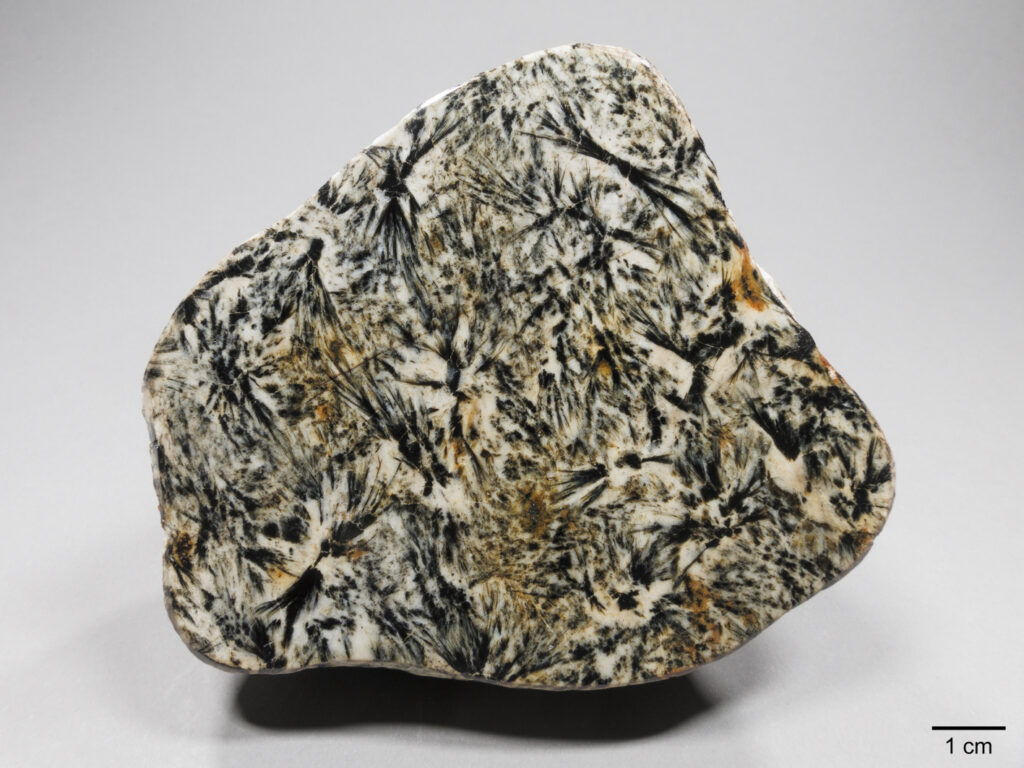

Antophyllitgneise und -quarzite, nach HESEMANN 1975: 183 kein seltener Geschiebefund, sind hellgraue und feinkörnige Gesteine mit einer zuckerkörnigen Grundmasse. Die grauschwarzen oder gelb- bis grünbraunen Anthophyllit-Aggregate weisen einen Regenbogenglanz auf und bilden dünne und sonnenförmig oder strahlig angeordnete Aggregate bis 6 cm Länge (vgl. Nr. 3 auf skan-kristallin.de).

Ein spezifisches Merkmal von Anthophyllit scheinen perlglänzende Spaltflächen zu sein, in anderen Amphibolen treten diese nicht auf. Tendenziell weist Anthophyllit helle Farbtöne auf (weiß, gelb, hellbraun, hellgrün).

Der nächste Fund zeigt auf der Außenseite strahlige schwarzgrüne Amphibol-Aggregate, die Aktinolith vermuten lassen. Auf der polierten Schnittfläche weisen sie allerdings ein außergewöhnliches Farbspiel auf, das eher von Anthophyllit bekannt ist.

Gedrit bildet strahlige und büschelförmige Aggregate aus feinen grauen bis schwarzen und haarförmigen Kristallen. Bekannte Fundorte gedritführender Gesteine sind Bamble/NOR, Getön/Mittelschweden und Skyshyttan/Bergslagen.

Ein als „Gedrit-Leptit“ bezeichneter, dem Gesteinstyp von Skisshyttan ähnlicher Geschiebetyp mit feinkörniger und sehr heller Matrix sowie büschelförmigen Gedrit-Aggregaten gehört zu den seltenen Funden.

5. Literatur

BARTHOLOMÄUS WA, BURGATH K-P & MEYER K-D 2011 Amphibol-porphyroblastische Gneise aus Südostnorwegen und Westschweden als Geschiebe in Dänemark und Norddeutschland – Geschiebekunde aktuell 27 (2): 33-53, 5 Farb-Taf., 3 Abb., Hamburg / Greifswald.

FETTES DJ, DESMONS J 2007 Metamorphic rocks a classification and glossary of terms: recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks – Cambridge University Press.

HESEMANN J 1975 Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen – GLA Nordrhein-Westfalen, S. 191-192.

KORN J 1927 Die wichtigsten Leitgeschiebe der nordischen kristallinen Gesteine im norddeutschen Flachlande – Ein Führer für den Sammler kristalliner Geschiebe – VI + 64 S., 48 Farb-Abb. auf Taf. 1-6, 8 Farb-Karten auf Taf. 7-14, 1 Tab., Berlin (Preußische geologische Landesanstalt).

LINDH A, GORBATSCHEV R & LUNDEGARD PH 1998 Beskrivning till berggrundskartan över Värmland län – Västra Värmlands berggrund – Sveriges Geologiska Undersökning 45 (2): 392 S., 32 Abb., Uppsala.

PETERSEN J 1900 Geschiebestudien. Beiträge zur Kenntniss der Bewegungs-richtungen des diluvialen Inlandeises. Zweiter Theil. Mit zwei Originalkarten. – Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg 16 (1): 67-156, 2 Ktn., Hamburg (L. Friederichsen & Co.).

WILKE R 1997 Die Mineralien und Fundstellen von Schweden – 200 S., 16 Farb-Taf., München (Christian Weise).

ZANDSTRA J G 1988 Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten ; Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië – XIII+469 S., 118 Abb., 51 Zeichnungen, XXXII farbige Abb., 43 Tab., 1 sep. Kte., Leiden etc.(Brill).