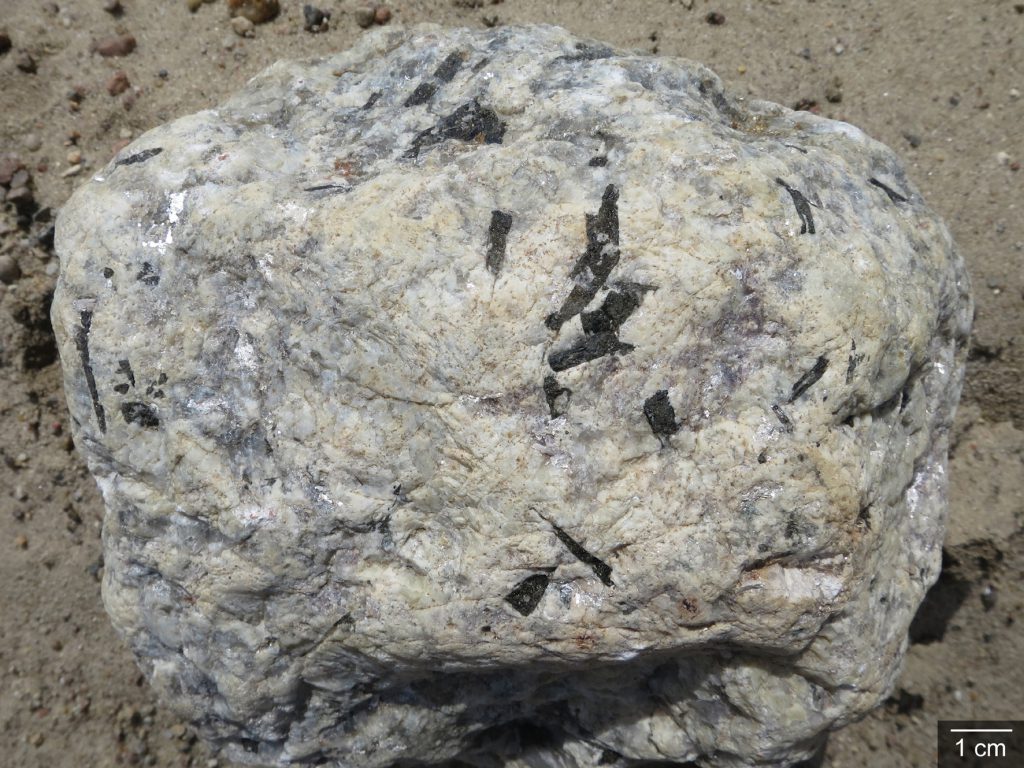

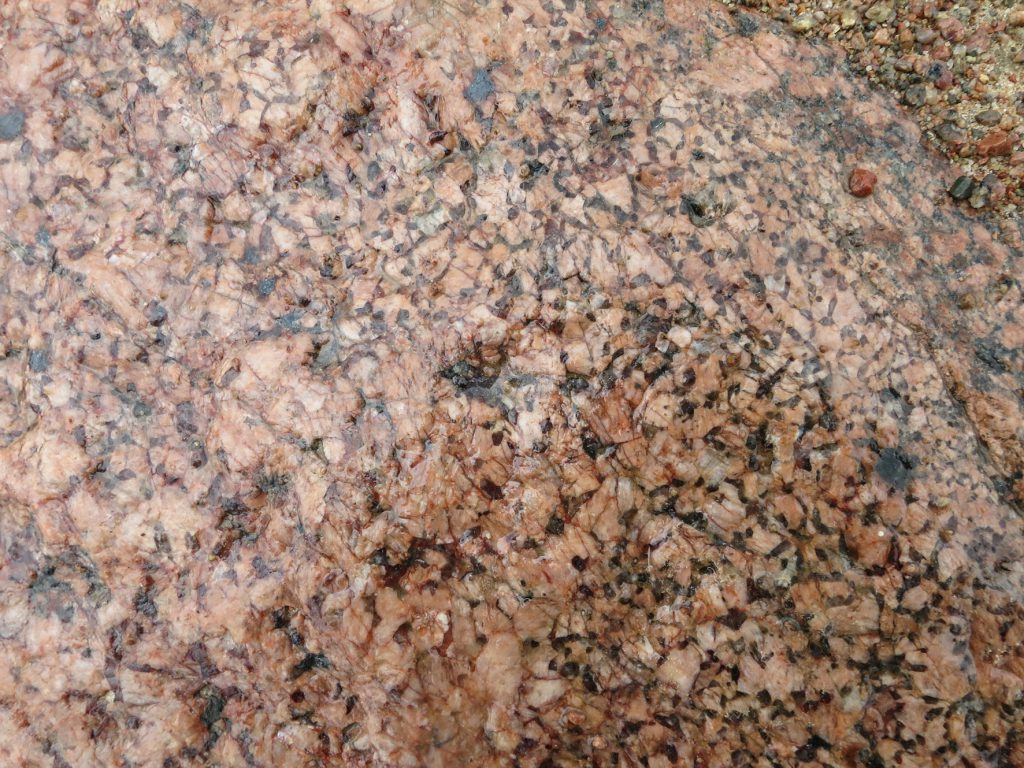

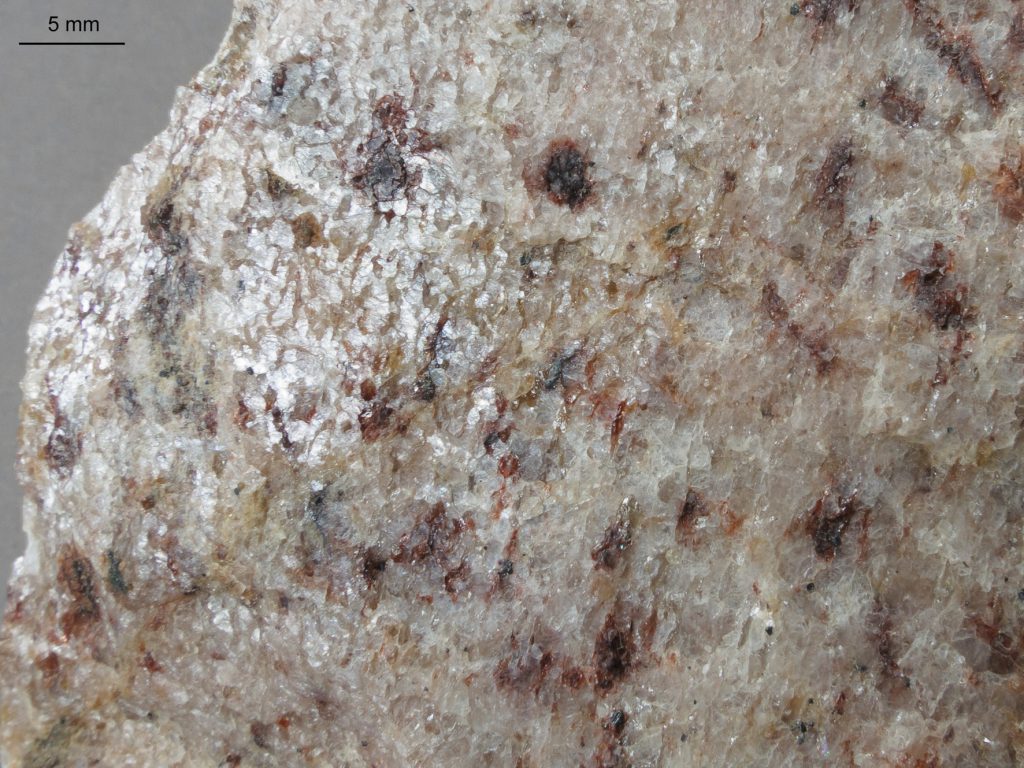

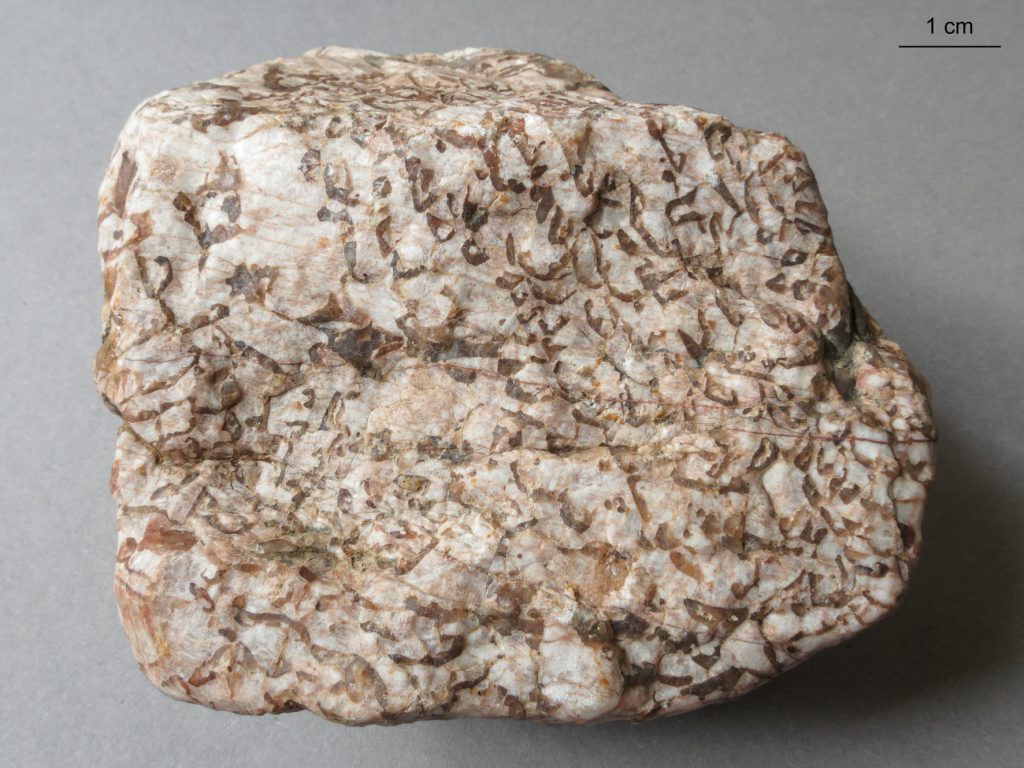

Pegmatite sind grob- bis riesenkörnige magmatische Gesteine, die als gang- oder linsenförmige Körper in der Gefolgschaft von Plutonen, aber auch in Gneisen und Migmatiten vorkommen. Die meisten Pegmatite besitzen eine granitische Zusammensetzung (Abb. 1) und enthalten neben xenomorphem Quarz auffällig gut entwickelte Feldspat-Kristall-Individuen. Gewöhnlich erreichen die Minerale Korngrößen von mehreren Zentimetern bis Dezimetern, im Ausnahmefall können auch metergroße Kristalle vorkommen (Abb. 20). Die Verteilung der Minerale ist variabel und ungleichmäßig, im Unterschied zum hypidiomorph-gleichkörnigen oder hypidiomorph-porphyrischen Mineralgefüge „regulärer“ grobkörniger Plutonite. Letztere enthalten zudem höchstens zentimetergroße Glimmer-Aggregate, die in Pegmatiten ebenfalls riesenkörnig ausgebildet sein können (Abb. 19).

Granit-Pegmatite enthalten Quarz und Alkalifeldspat (meist Mikroklin), optional können Plagioklas, Hell- oder Dunkelglimmer, manchmal auch Amphibol oder Turmalin hinzukommen. Syenit-, Alkalisyenit-, Gabbro- oder Dioritpegmatite (Abb. 11) sind viel seltener.

Die „klassischen“ Pegmatite kristallisieren in der Spätphase der Entstehung von Plutonen aus wasserhaltigen Restschmelzen und bilden kleinere oder größere Körper, entweder im Pluton selbst oder im Nebengestein. Die Restschmelzen bleiben nach der Kristallisation der meisten Minerale übrig und enthalten Anreicherungen sog. inkompatibler Elemente, die aufgrund ihres hohen Ionenradius nicht oder unvollständig in das Kristallgitter eingebaut werden konnten. Dazu gehören neben K, Si, Li, Be und B auch seltene Elemente (z. B. Nb, Ta, Seltene Erden, Rb, Cs, Ga, Tl, Sn, U, Th, Zr, P, Cl, F).

Der hohe Wassergehalt und weitere leichtflüchtige Bestandteile (sog. Volatile wie Cl oder F) erniedrigen den Schmelzpunkt und die Viskosität der Restschmelze. Es können nur wenige Kristallkeime entstehen, aus denen bei weiterer Abkühlung dann wenige, aber sehr große Kristalle hervorgehen. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass bei der Kristallisation schnelle Abkühlungsraten eine große Rolle spielen und „unterkühlte“ Pegmatitschmelzen bis weit unter 500 Grad, sogar bis 350 Grad weiter bestehen können (Simmons & Webber 2008).

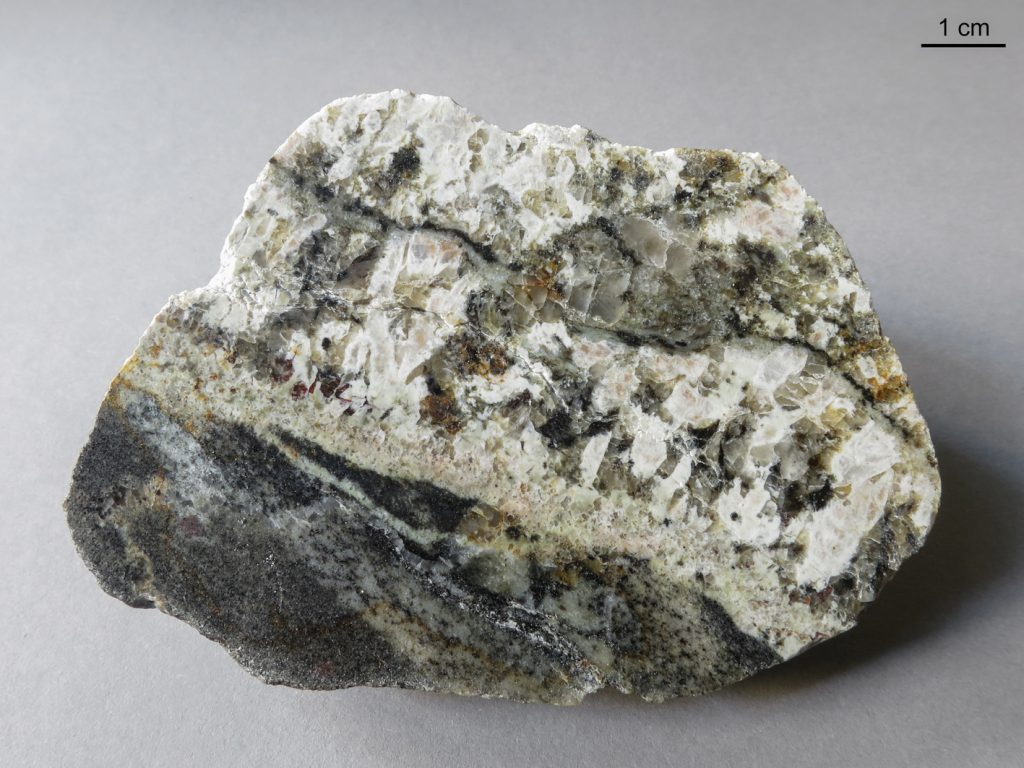

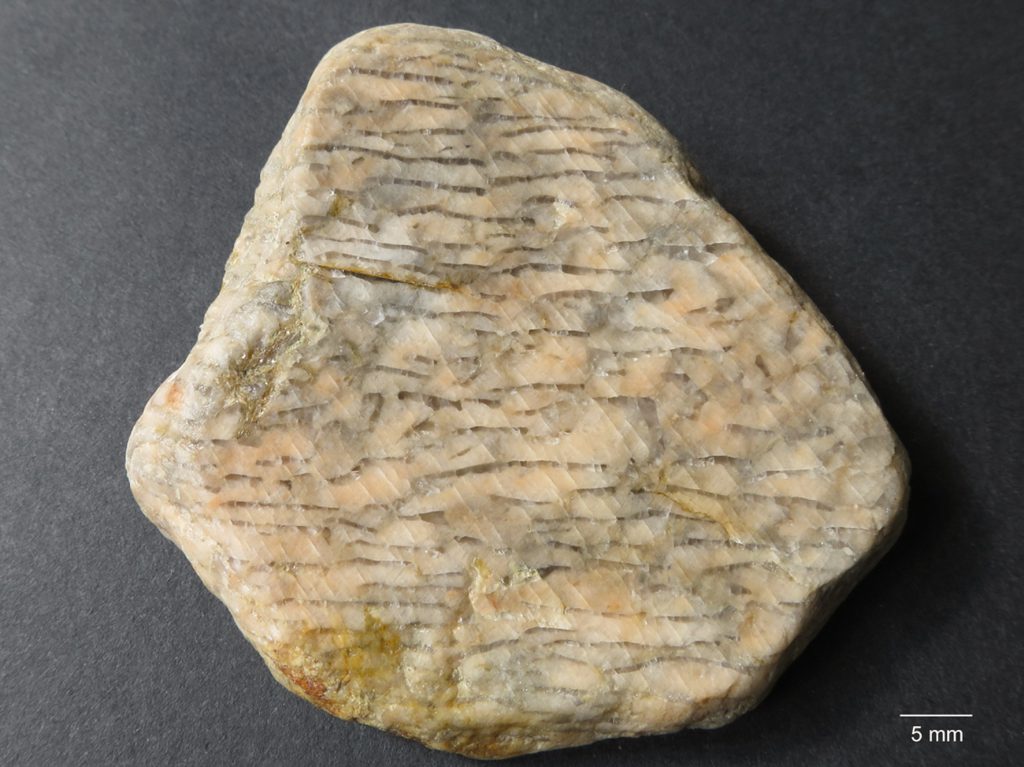

Größere Pegmatitkörper in den Dachbereichen von Plutonen besitzen häufig einen zonaren Aufbau mit unterschiedlicher Mineralisation. In einigen Zonen kann Schriftgranit vorkommen, eine Sonderform pegmatitischer Gesteine. Gelegentlich findet sich Schriftgranit, neben Apliten (Abb. 24), in der Randzone von Pegmatiten.

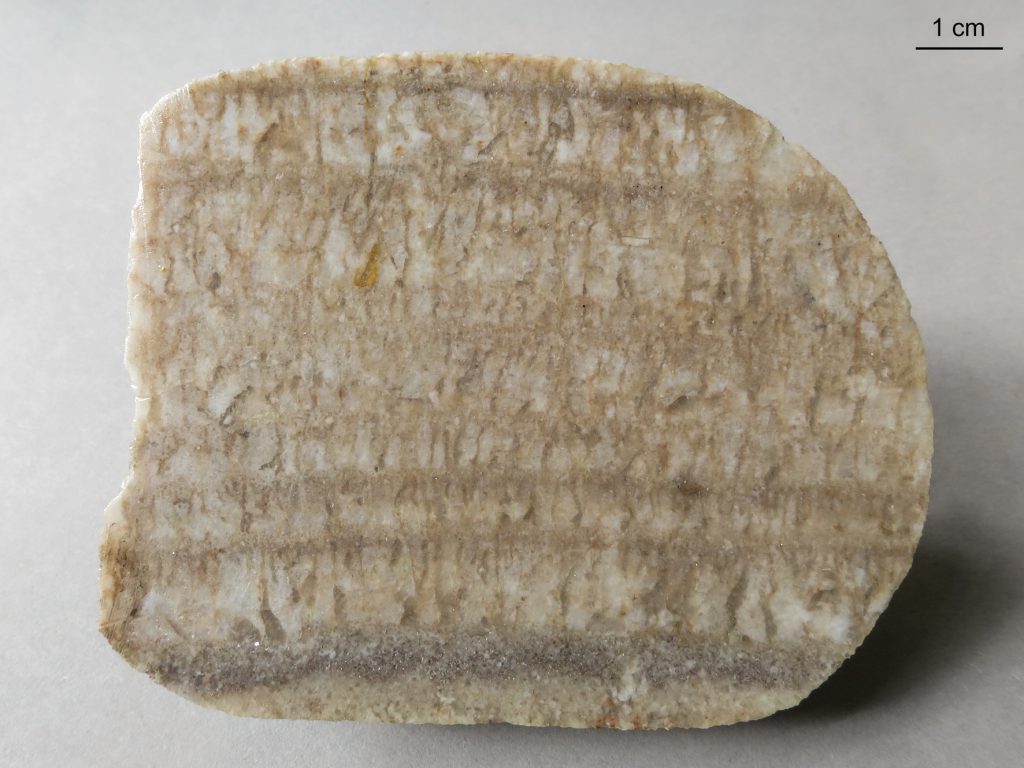

Pegmatitartige, meist aus Quarz und Feldspat bestehende Gesteine, entstehen auch durch partielle Aufschmelzung von tief versenkten Gesteinen während hochgradiger Metamorphose, ähnlich der Bildung von Leukosomen in Migmatiten (Abb. 5). Solche Pegmatoide oder „abyssalen Pegmatite“ sind im svekofennischen Grundgebirge weit verbreitet und dementsprechend als Geschiebe häufig zu finden. Pegmatitische Einschaltungen können ebenfalls in gewöhnlichen Gneisen vorkommen, die keine Anzeichen einer Teilaufschmelzung zeigen (Abb. 8).

Pegmatite sind wichtige Lagerstätten für Minerale mit seltenen Elementen (z. B. Lithiumglimmer, Beryll oder Topas). In den meisten Pegmatiten (und in allen Pegmatoiden) fehlen diese exotischen Minerale jedoch und dürften auch in Geschieben kaum anzutreffen sein. In Skandinavien werden einige Vorkommen bergmännisch zur Feldspat- oder Glimmergewinnung genutzt. Bemerkenswert ist, dass in der Granitprovinz des Transskandinavischen Magmatitgürtels (TIB) über viele Tausend Quadratkilometer fast überhaupt keine Pegmatite vorkommen (Vinx 2011).

Beispiele aus dem Anstehenden

[1] Eine sichere Unterscheidung von Dioriten und Gabbros ist makroskopisch kaum möglich. Entscheidend hierfür ist der Anorthit-Gehalt, der nur mikroskopisch ermittelbar ist.

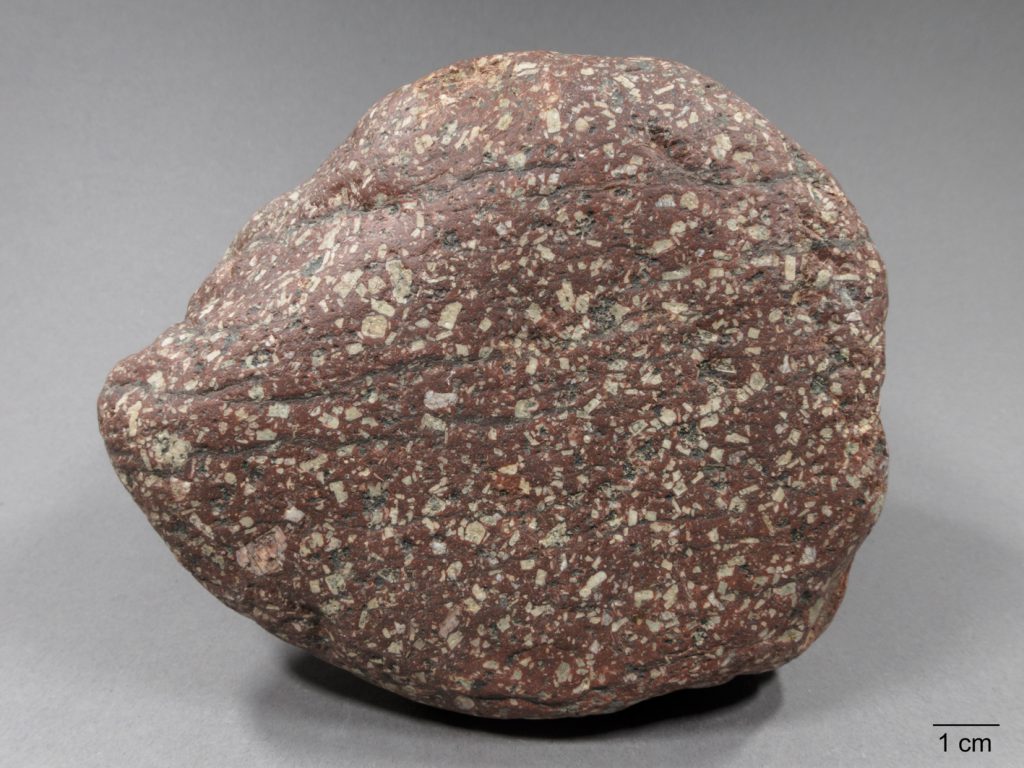

Geschiebefunde

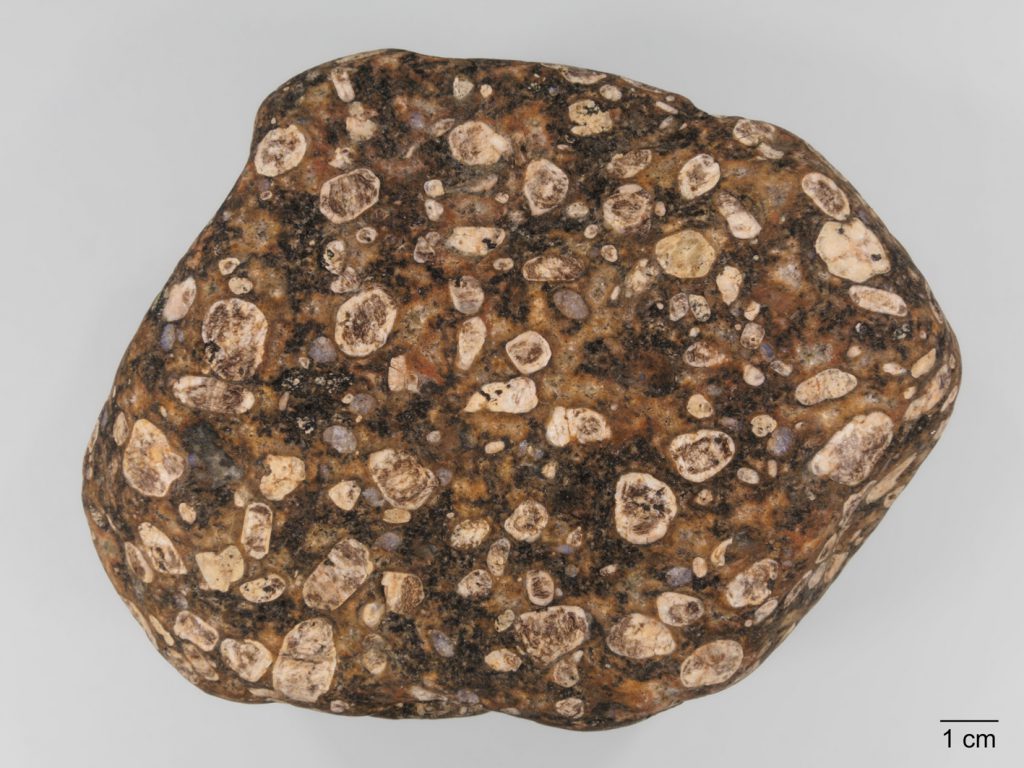

Pegmatite und Pegmatoide bilden häufig große Geschiebe aus, weil sie eine weitständige Klüftung im Anstehenden besitzen. Zahlreiche Pegmatit-Geschiebe zeigt die Artikelserie „Großgeschiebe aus der Lausitz“, daher folgt an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl von Funden.