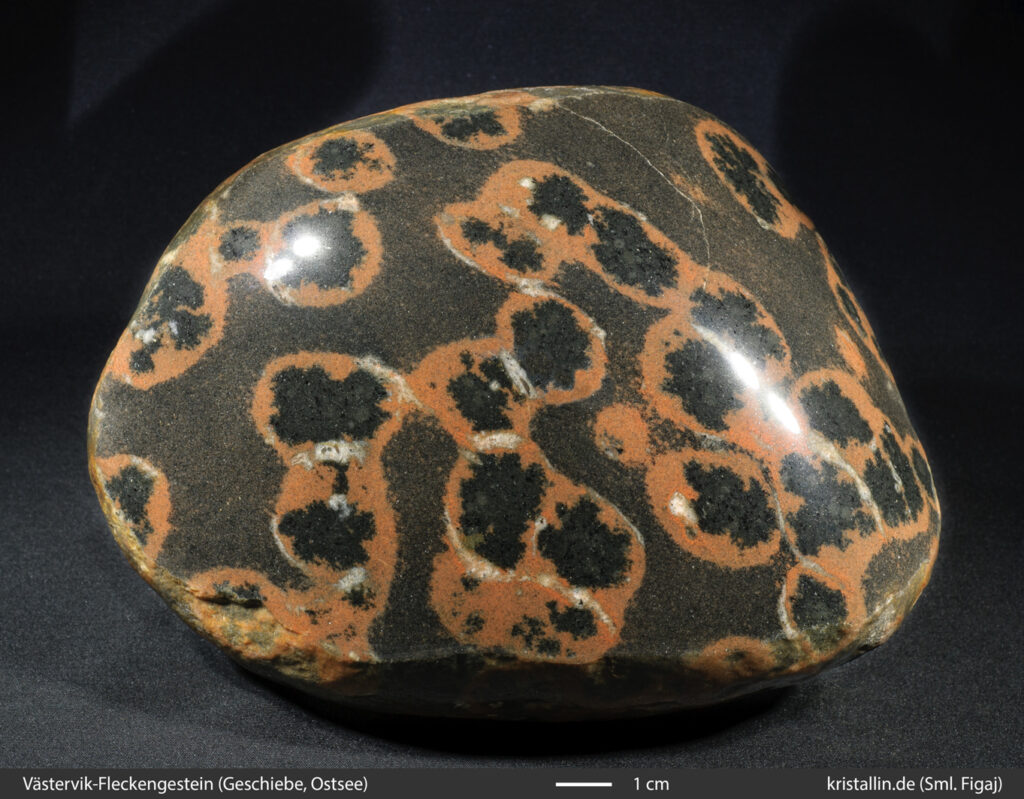

Das Västervik-Fleckengestein, auch Västervik-Cordierit-Granofels, gilt als schönes und leicht erkennbares Leitgeschiebe für das nordöstliche Småland. Der auffällige Gesteinstyp besitzt eine feinkörnige, graue bis bräunlich-graue Grundmasse und eine kontrastreiche Textur aus runden und dunklen Flecken, die von orangeroten Säumen umgeben sind. Die Flecken erreichen eine Größe von 1-2 cm, die Breite der Säume ist variabel.

- Beschreibung

1.1. Mineralbestand

1.2. Entstehung

1.3. Anstehendproben aus dem Västervik-Gebiet

1.4. Nahgeschiebe aus dem Västervik-Gebiet - Doppelgänger und ähnliche Gesteine

3.1. Fleckengesteine aus der Almesåkra-Formation

3.2. Gebiet um Kolmården in Östergötland

3.3. Kiesgrube südlich Linköping - Geschiebefunde

- Verzeichnis der Lokalitäten mit Koordinaten

- Literatur

1. Beschreibung

Im Västervik-Gebiet findet sich das Gestein in undeformierter und deformierter Ausprägung, mitunter im gleichen Aufschluss. Als Leitgeschiebe eignen sich nur die undeformierten Varianten, ideale Ausbildungen gehören eher zu den seltenen Geschiebefunden. Darüber hinaus gilt es, bei der Bestimmung von Geschieben alle unten genannte Merkmale zu überprüfen. Auf keinen Fall genügt es, ein Geschiebe allein aufgrund oranger oder roter Färbung und dunkler Flecken dem Västervik-Gebiet zuzuordnen.

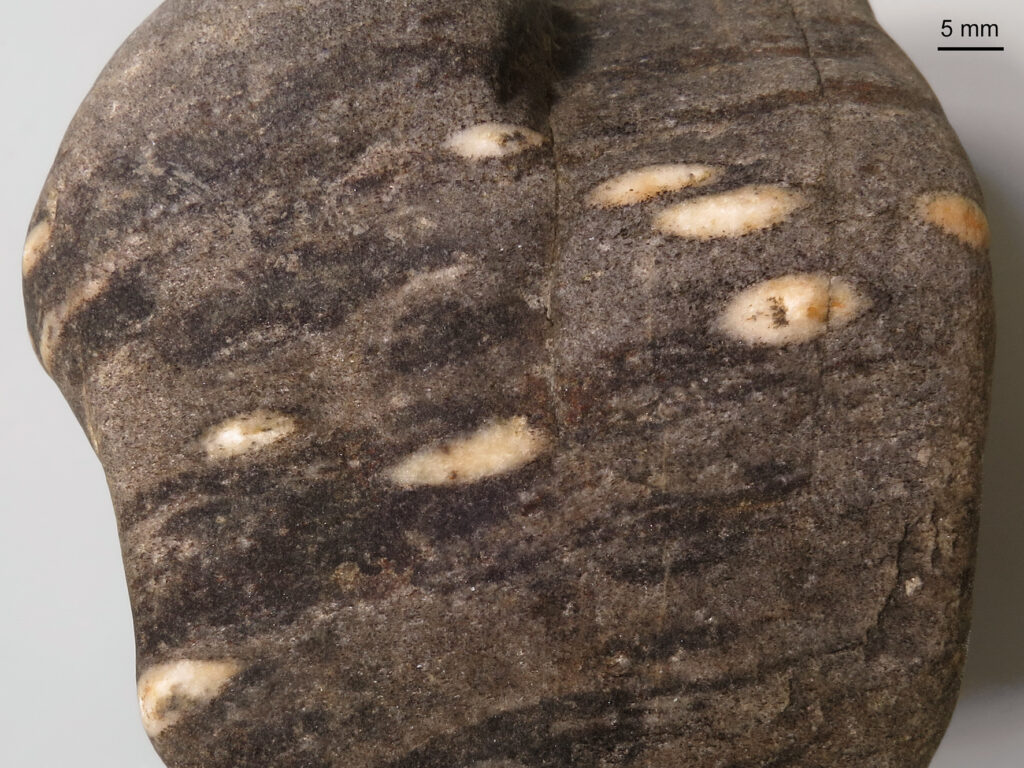

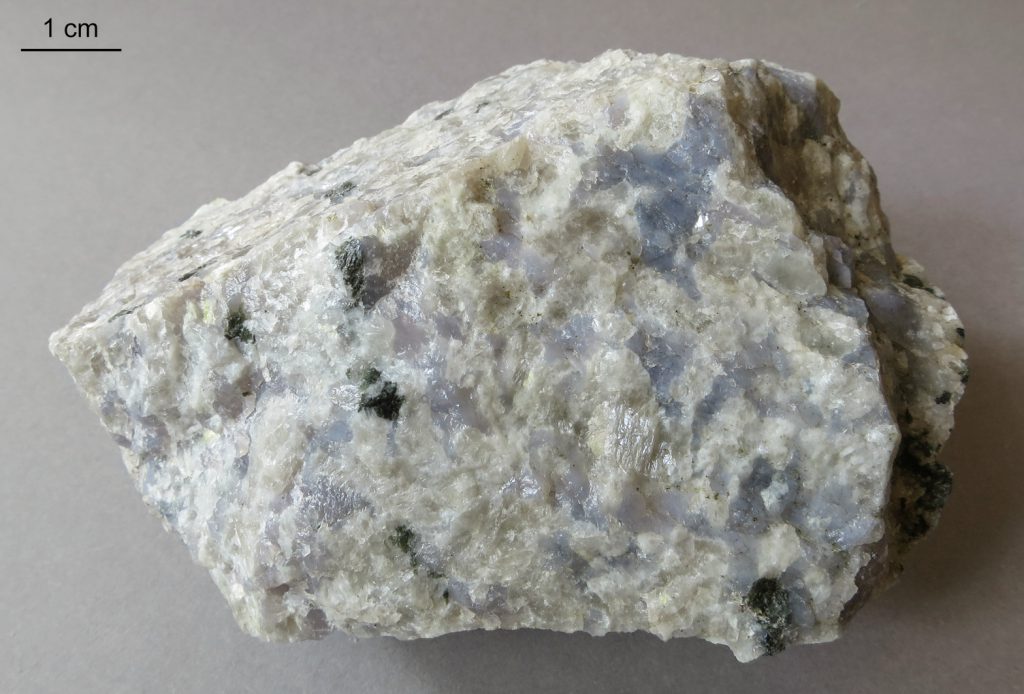

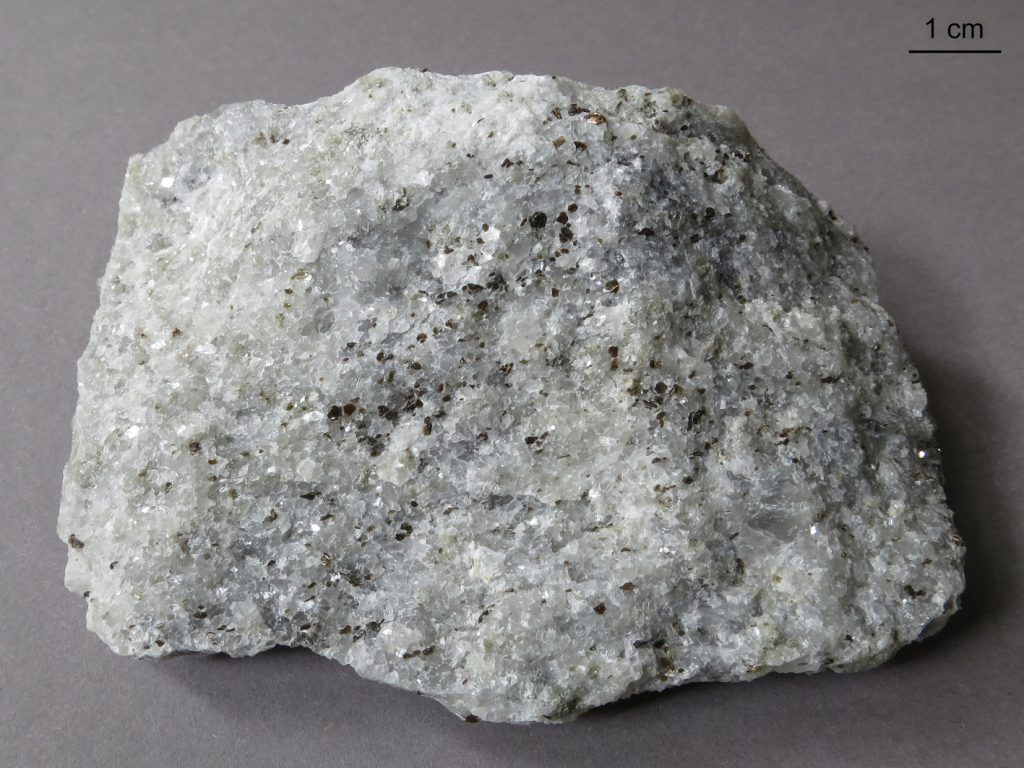

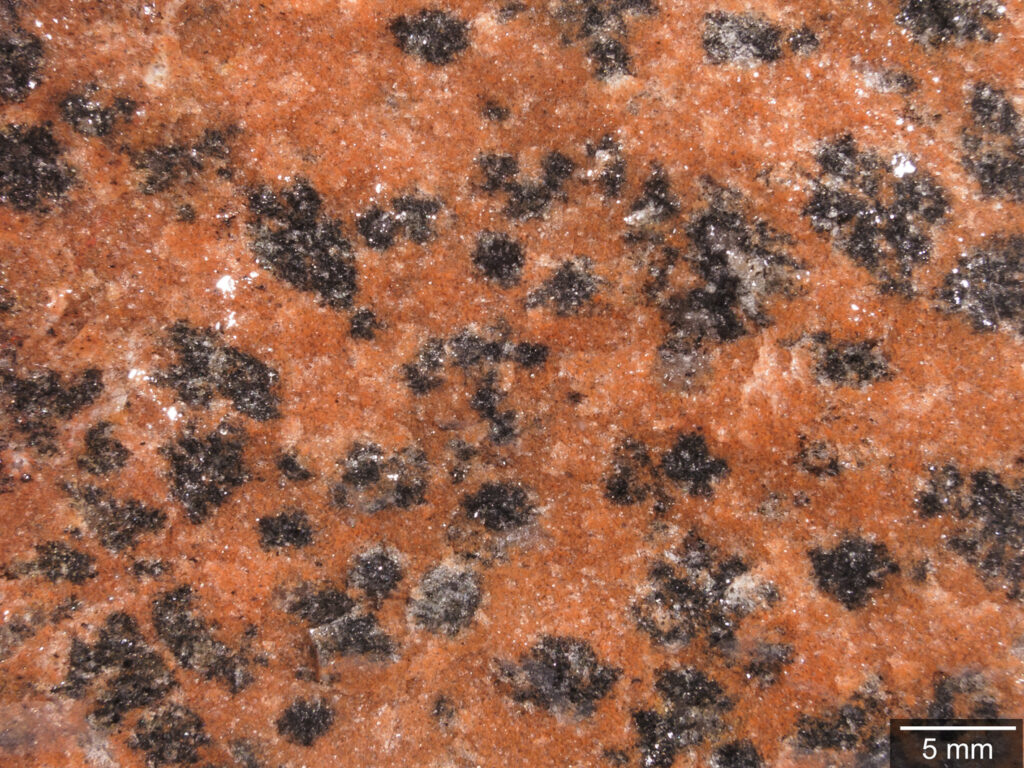

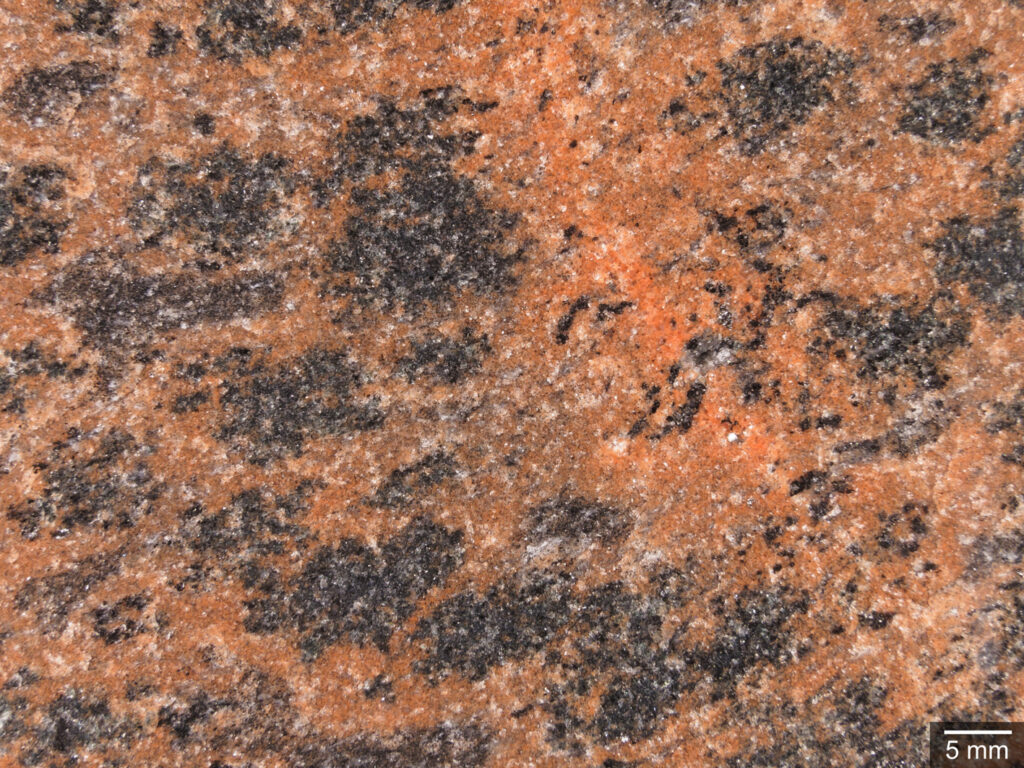

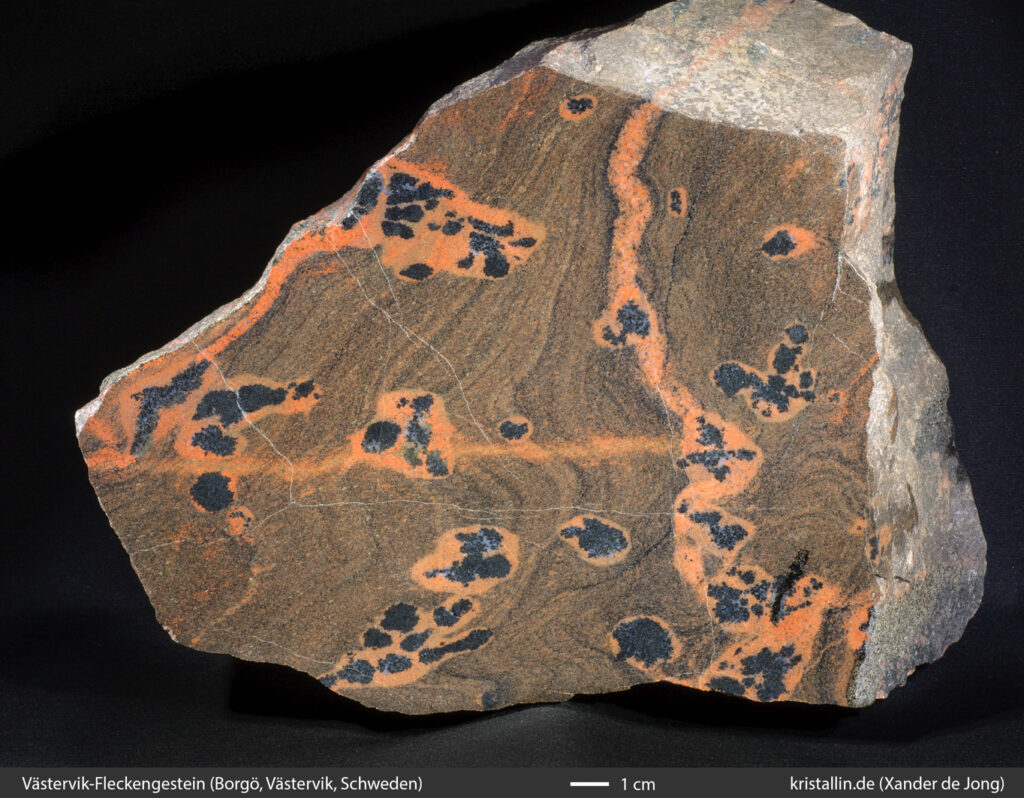

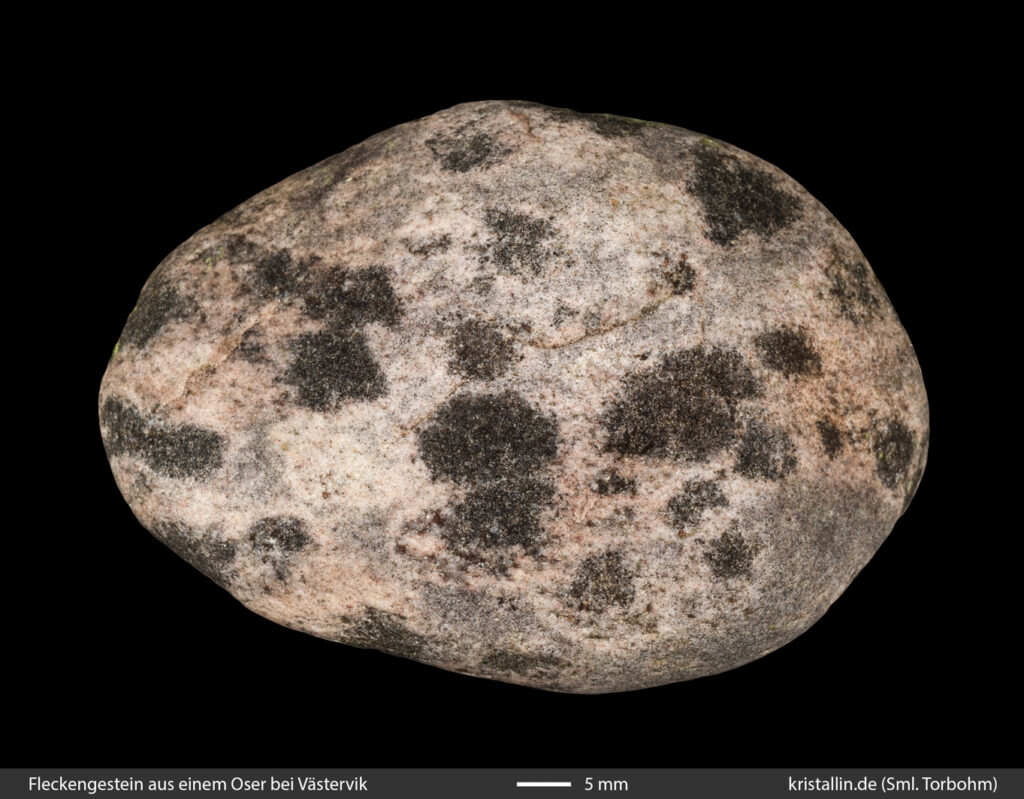

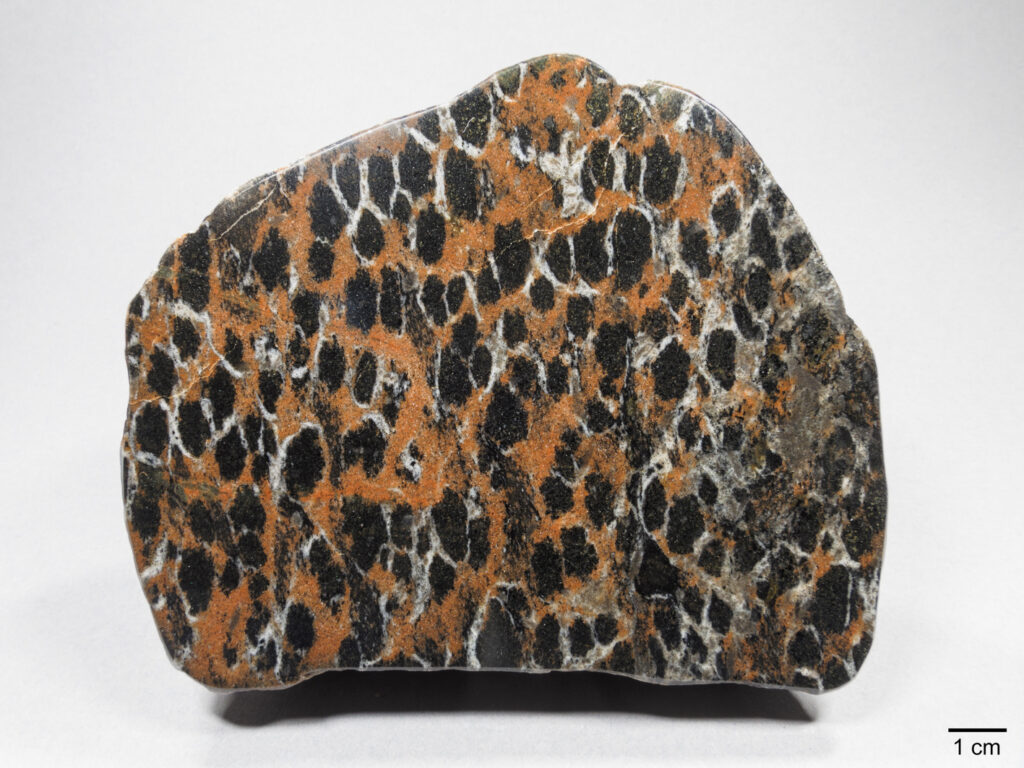

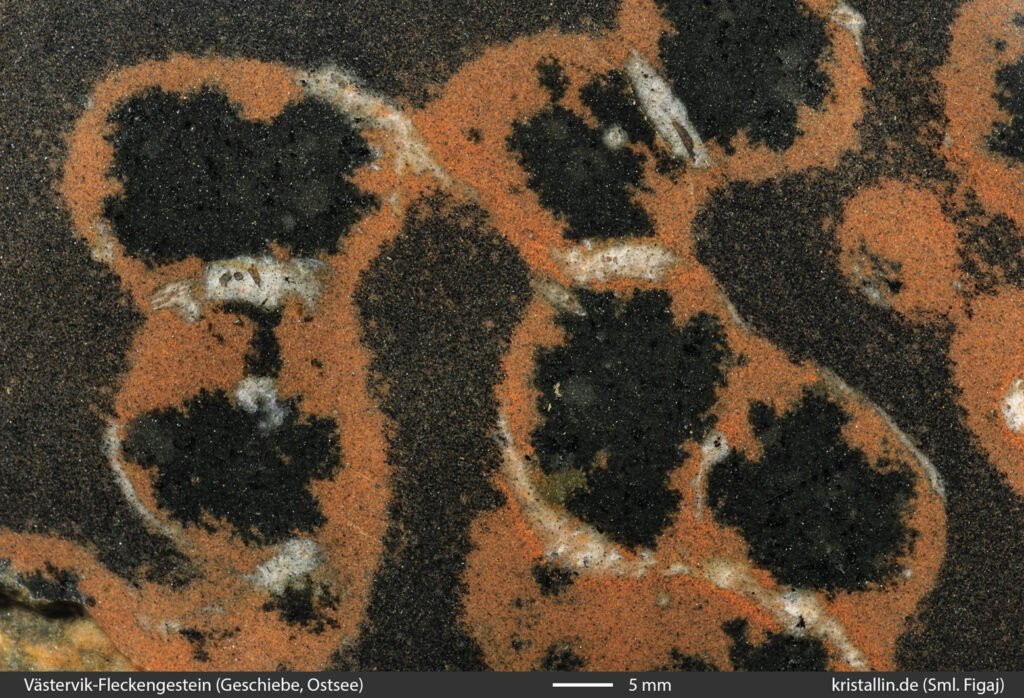

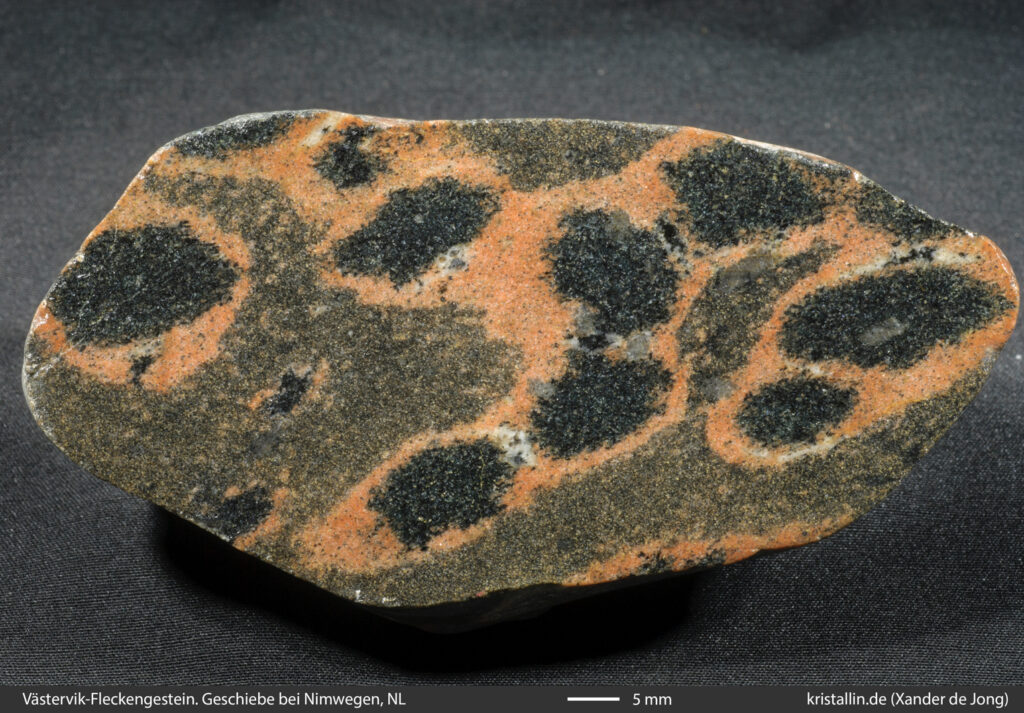

Mehrere Exkursionen nach Schweden haben gezeigt, dass Fleckengesteine auch an anderen Orten vorkommen und denen aus Västervik erstaunlich ähneln können (Abb. 37-49). Die Beschreibung des Leitgeschiebes ist daher entsprechend eng gefasst. Fleckengesteine mit Deformationserscheinungen, gneisartigem Gefügen oder deutlich körnigen Grundmassen scheiden von vornherein aus. Abb. 1 und 2 zeigen eine Probe des Gesteinstyps, wie er nach derzeitigem Kenntnisstand nur im Västervik-Gebiet vorkommt.

Als Leitgeschiebe geeignet sind Fleckengesteine mit folgende Eigenschaften:

- Die Grundmasse ist feinkörnig und von grauer bis bräunlich-grauer, selten grünlich-grauer Farbe. Mit der Lupe sind einzelne Mineralkörner nicht oder nur mit Mühe unterscheidbar. Fleckengesteine mit gröber körnigen Grundmassen, in denen z. B. ein Quarz-Feldspat-Gefüge deutlich erkennbar ist, scheiden als Leitgeschiebe aus.

- Die orangefarbenen und feinkörnigen Säume können wenige Millimeter schmal sein (Abb. 1); in diesem Fall ist mehr graue Grundmasse zu erkennen. Sie können auch so breit sein, dass das Gestein vollständig aus orangefarbener Grundmasse zu bestehen scheint (Abb. 30). Diese sieht dann oft etwas „wolkig“ aus durch wechselnde Anteile dunkler Minerale. Zwischen den Extremen (schmale Säume – orangefarbene „Grundmasse“) existieren alle möglichen Übergänge. Charakteristisch sind orangefarbene bis orangerote Tönungen. Auch Farbvarianten mit roter, rotbrauner und roségrauer (Abb. 32) Tönung sind bekannt, treten aber seltener auf. Ob sie ebenfalls als Leitgeschiebe geeignet sind, ist nicht sicher.

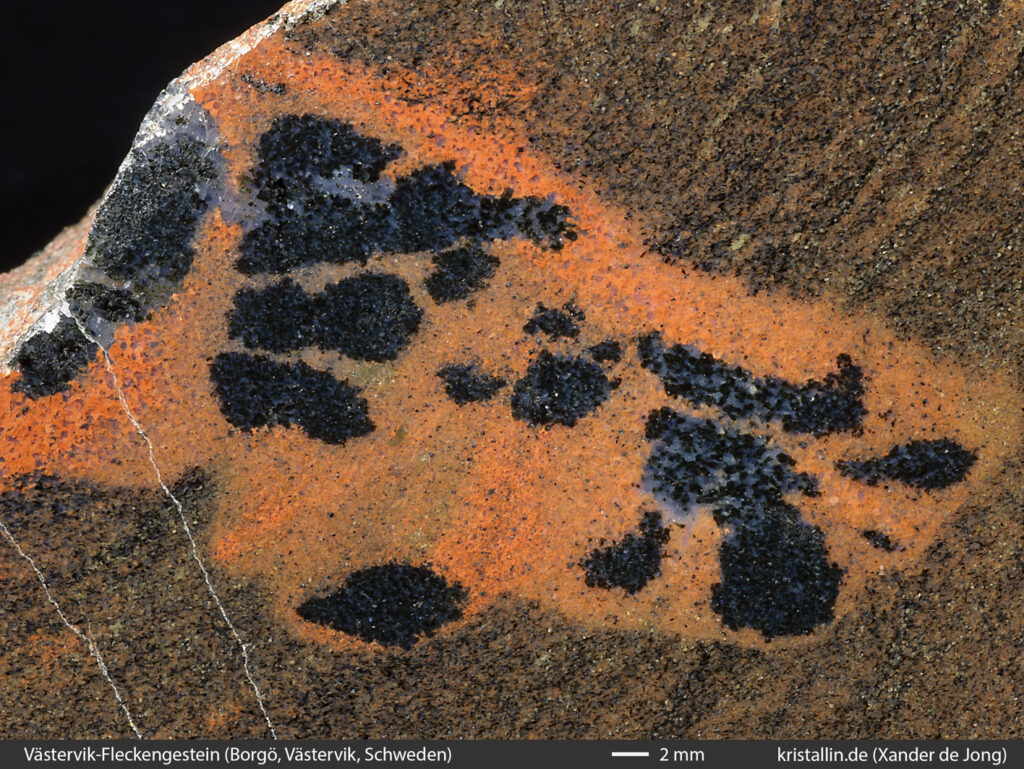

- Die dunklen Flecken sind rund bis elliptisch geformt und besitzen Durchmesser von mindestens 0,5 cm, gewöhnlich von 1 bis 2 cm. Idealerweise sind die Flecken einer Probe annähernd gleich groß (Abb. 1 und 30) und ihre Ränder heben sich kontrastreich von der Saumzone ab. Anteil und Verteilung der Flecken sind variabel, von lockerer bis dichter, von regelloser bis einigermaßen gleichmäßiger Verteilung. Die Flecken sollten überwiegend voneinander getrennt liegen, jedenfalls keine zusammenhängenden Ketten bilden. Sie können auch unregelmäßige Umrisse (Abb. 8 und 9) oder z. B. eine sternförmige Gestalt (Abb. 34) aufweisen.

- Fehlen von Deformationserscheinungen: als Leitgeschiebe geeignete Västervik-Fleckengesteine sind Granofelse mit einem richtungslosen Mineralgefüge, die unter weitgehend statischen Metamorphose-Bedingungen entstanden. Fleckengesteine mit Gneisgefüge, erkennbar an der Gleichrichtung plättchenförmiger, dunkler Minerale wie Biotit, kommen sowohl im Västervik-Gebiet als auch an anderen Orten vor und sind der Herkunft nach nicht bestimmbar. In diesem Zusammenhang sollte auf die Bezeichnung „Västervik-Fleckengneis“ (Zandstra 1999:191-193, Smed 2002:133) verzichtet werden.

1.1. Mineralbestand

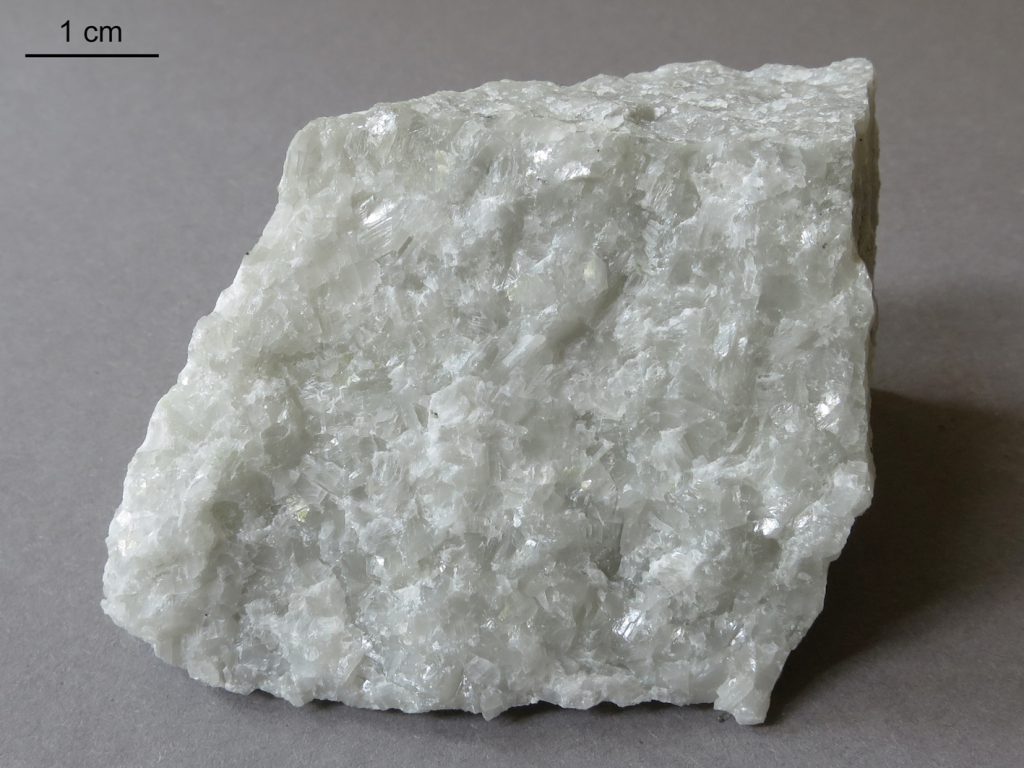

Die Minerale sind wegen ihrer Feinkörnigkeit von Hand nicht bestimmbar. Lediglich in den dunklen Flecken erkennt man manchmal Blättchen von Biotit; auf der angewitterten Außenseite von Geschieben können diese Bereiche schwarzgrün gefärbt sein. Nach VINX 2016 besteht die Grundmasse aus Quarz, Feldspat und Biotit. Die Flecken sind stark durch Biotit pigmentierter Cordierit, der sich meist einer direkten Beobachtung entzieht, gelegentlich aber blau gefärbt sein kann (Abb. 25). Die feinkörnige orangefarbene Saumzone enthält Feldspat und Quarz, Biotit tritt hier stark zurück oder fehlt vollständig. Optional enthaltener weißer Sillimanit ist an seiner feinfaserigen Ausbildung erkennbar (Abb. 11 und 57).

1.2. Entstehung

Vor etwa 1,85 – 1,88 Milliarden Jahren wurden in einem Flussdelta große Mengen von Sand abgelagert. Dazwischen gab es Flächen, die auch tonhaltige Sedimente enthielten. Während der nachfolgenden svekofennischen Gebirgsbildung entstanden nach Versenkung der sandigen Ablagerungen unter mäßigem Druck und hohen Temperaturen Quarzite, aus den aluminiumreichen sandig-tonigen Sedimenten die schwarz-orange oder schwarz-grau gefärbten Fleckengesteine. Die Bildung der Cordierit-Flecken (Granoblasten) erfolgte im festen Zustand durch Stoffwanderung. Zu ihrer Bildung wurden Eisen und Magnesium aus der näheren Umgebung „abgezogen“, z. B. aus Biotit, der daher in den orangefarbenen Saumzonen fehlt. Die Neubildung von Mineralen in Gestalt feinkörniger Granoblasten („Flecken“) ist typisch für kontaktmetamorphe Vorgänge, z. B. in der Nähe aufsteigender Granitplutone.

1.3. Anstehendproben

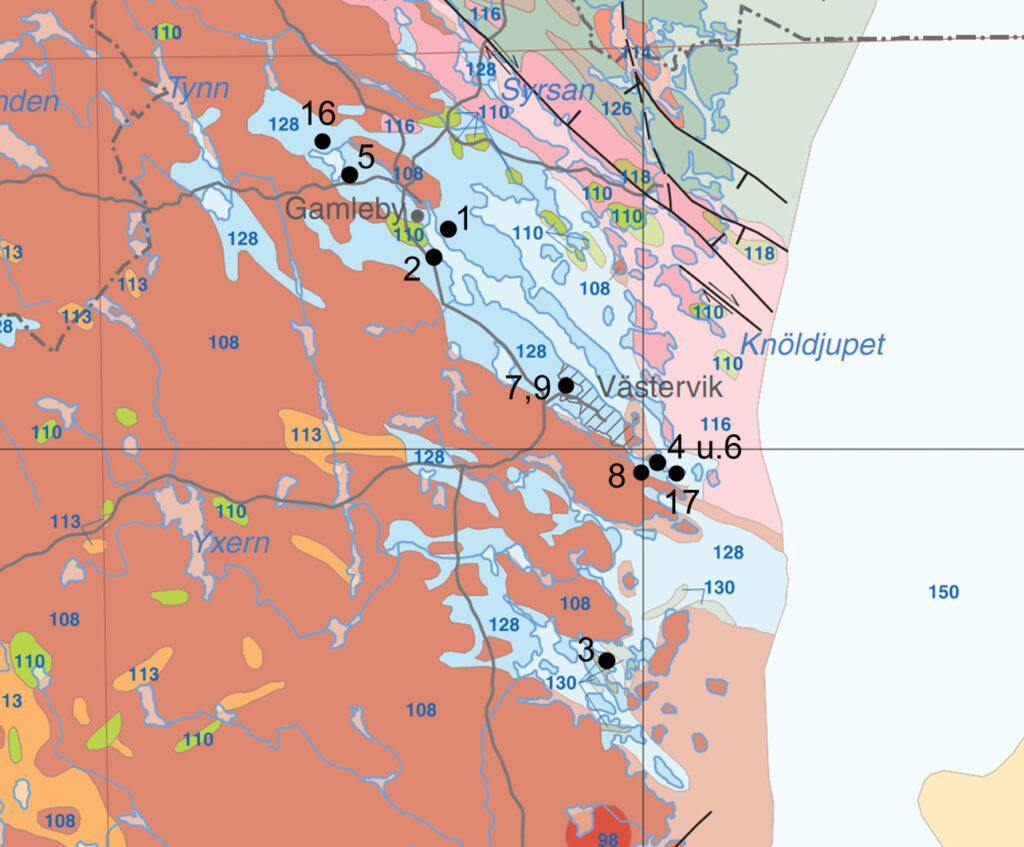

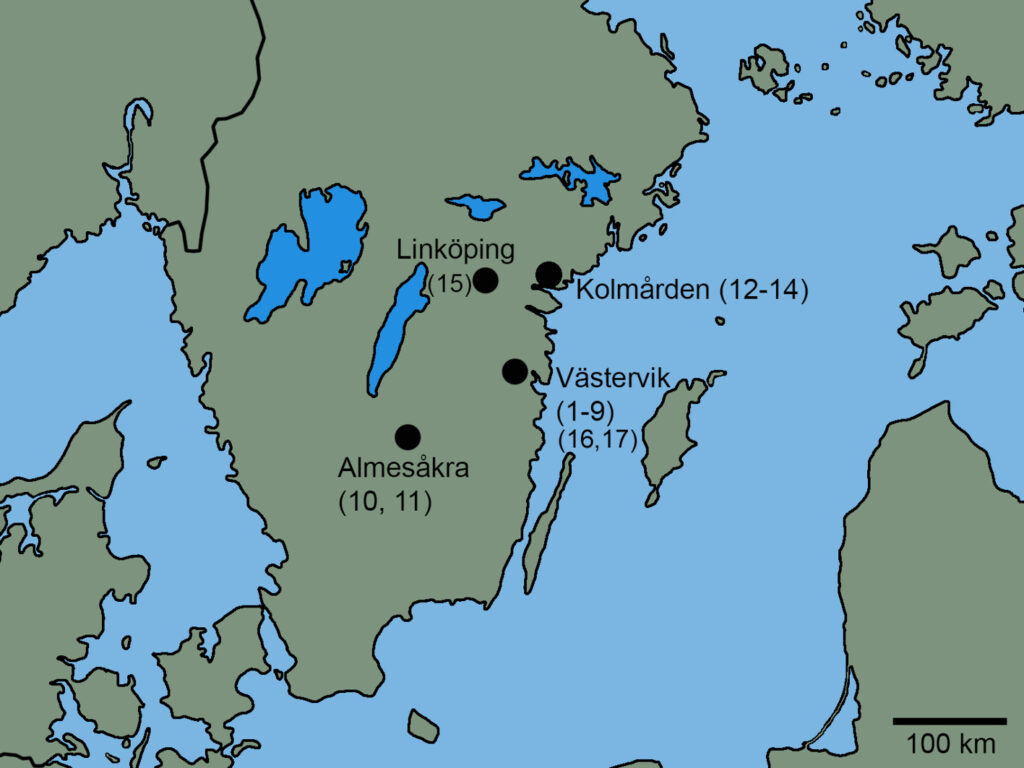

Die nächsten Bilder zeigen Aufschlüsse, Anstehendproben und Nahgeschiebe des Västervik-Fleckengesteins. Es existieren zahlreiche kleine und größere Vorkommen, von nur wenigen Dezimetern breiten Einschaltungen (Abb. 11, 23) bis zu einigen Hundert Metern Mächtigkeit. Im Gebiet zwischen Västervik und Gamleby wurden mittlerweile alle größeren, von GAVELIN 1984 kartierten Vorkommen von Metasedimenten mit einer Fleckentextur besucht (s. Abb. 3), im Einzelnen: Östra Skälö (Lok. 3), nördlich vom See Rummen (Lok. 16), Stadtgebiet Gamleby und Kasimirsborg (Lok. 1), Schäre Grönö (Lok. 17; nicht Mjödö und Krokö). Lediglich östlich vom See Hjorten konnten keine Fleckengesteine anstehend beobachtet werden. Eine Liste mit Koordinaten der Lokalitäten findet sich am Ende des Textes.

In der Karte hellblau markierte Bereiche sind die Metasedimente der Västervik-Formation. Ganz überwiegend handelt es sich um Quarzite, das Västervik-Fleckengestein kommt innerhalb dieser Signatur nur untergeordnet vor.

Probe eines Fleckengesteins aus einer dezimeterbreiten Partie in einem Cordierit-Sillimanit-Quarzit („Fleckenquarzit“), wiederum eingeschaltet in eine meterbreite Sequenz aus grauen Fleckengesteinen (Östra Skälö, Lokalität 3, s. a. Abb. 26-29).

Die nächsten Bilder (Abb. 12-17) entstanden im Gebiet nördlich des Sees Rummen (Lokalität 16), wo das undeformierte Västervik-Fleckengestein großflächig ansteht. Neben den orangefarbenen Partien mit Flecken sind graue Partien ohne Flecken erkennbar. Sie weisen auf eine Bewegung weicherer Sedimente vor der Metamorphose hin (vgl. SULTAN & PLINK-BJORKLUND 2006).

Es folgen Bilder von Varianten, die nicht als Leitgeschiebe geeignet sind, weil sie entweder körnige Grundmassen besitzen, ein deformiertes Gefüge zeigen oder Fleckengesteinen aus anderen Regionen Schwedens ähneln.

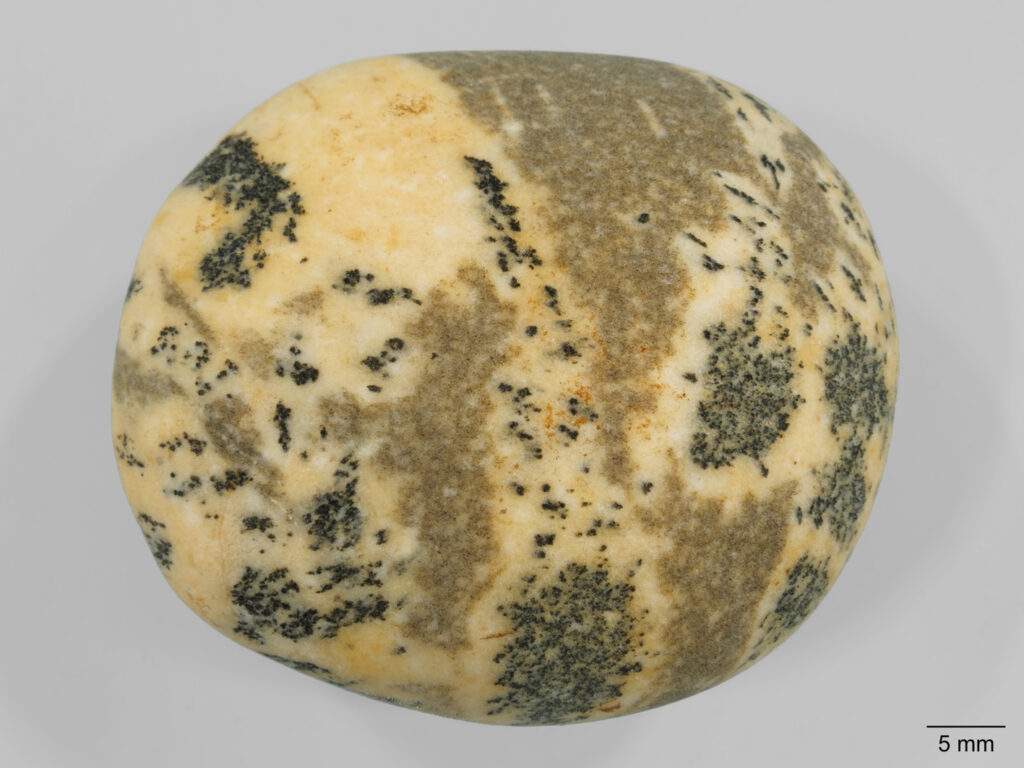

Auch graue Fleckengesteine kommen im Västervik-Gebiet vor. Ob diese Varianten als Leitgeschiebe geeignet sind, ist unsicher. T. Langmann berichtet von Nahgeschieben ähnlicher Fleckengesteine (hellgraue Granofelse mit dunklen Flecken) bei Mästocka, östlich von Halmstad in SW-Schweden.

1.4. Nahgeschiebe aus dem Västervik-Gebiet

Fleckengesteine finden sich im Västervik-Gebiet in großer Anzahl und Vielfalt auch als Nahgeschiebe. Abb. 30, 31 und 33 zeigen als Leitgeschiebe geeignete Varianten. Die übrigen Funde sind eher als „Exoten“ anzusehen.

2. Doppelgänger und ähnliche Fleckengesteine in Schweden

Mehrere Reisen nach Schweden lieferten Erkenntnisse über „Doppelgänger“ bzw. dem Västervik-Fleckengestein ähnliche Gesteine. Sie wurden bisher an drei Lokalitäten gefunden (s. Karte Abb. 36). Man kann davon ausgehen, dass es weitere Vorkommen gibt, denn ihre Entdeckung war eher zufällig. Die Beobachtungen an diesen Gesteinen führten zur Einsicht, dass nur ein kleiner Teil der Västervik-Fleckengesteine als Leitgeschiebe geeignet sein kann, nämlich die feinkörnigen und weitgehend undeformierten Varianten.

2.1. Fleckengesteine aus der Almesåkra-Formation

In einer Kiesgrube westlich von Sävsjö (Lokalität 10) fanden sich in großer Anzahl Gesteine der sedimentären Almesåkra-Formation sowie Dolerite als Nahgeschiebe. Die Almesåkra-Formation ist in etwa so alt wie der jotnische Sandstein. Die jüngeren Dolerite drangen in die Sedimentgesteine ein und veränderten diese im Kontaktbereich (Kontaktmetamorphose). Vor allem aus tonhaltigen Sedimentiten könnten die in Abb. 37-39 gezeigten Fleckengesteine entstanden sein. Sie sind eindeutig sedimentären Ursprungs und treten an der Fundlokalität sehr häufig auf, neben Hornfelsen. Nach einer pers. Mitteilung von S. Madsen (rapakivi.dk) könnten die Fleckengesteine aber auch aus dem nördlich gelegenen Oskarshamn-Jönköping-Gürtel (OJB) stammen, wo Metasedimente in der Nachbarschaft von Granit-Intrusionen zu beobachten sind.

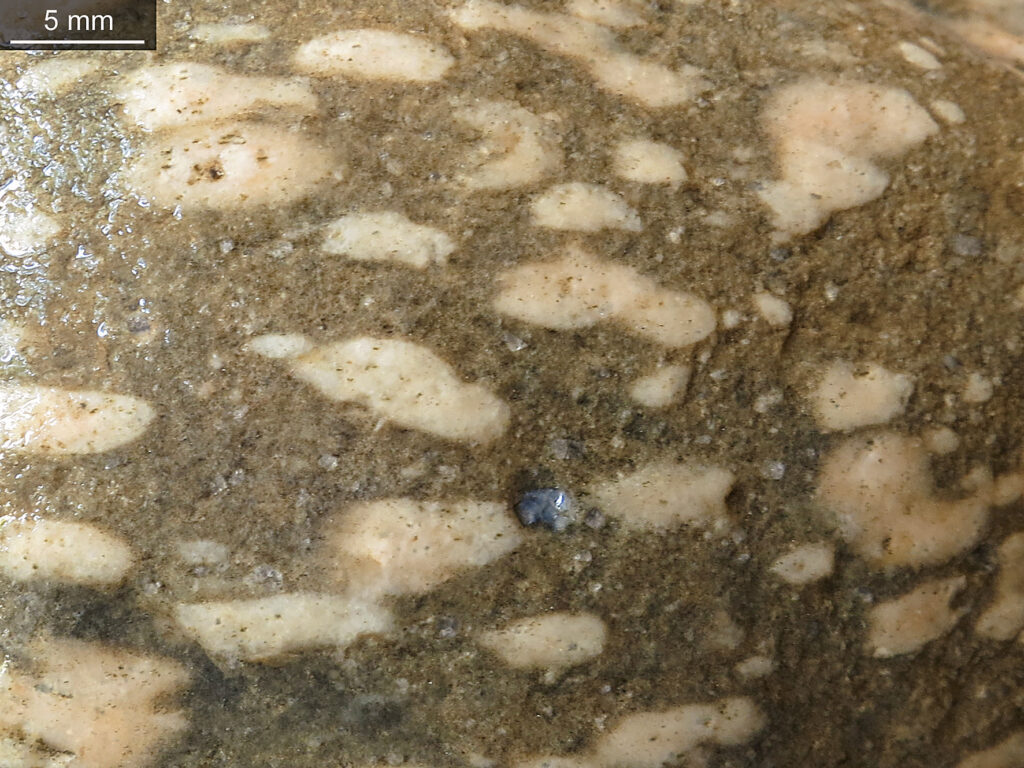

Schaut man genauer hin, erkennt man die Unterschiede: 1. recht kleine Flecken bis 5 mm; 2. farblich und texturell inhomogene Grundmasse, in der runde bis eckige und klastische Quarzkörner zu sehen sind, die das sedimentäre Ausgangsgestein noch deutlich erkennen lassen; 3. stellenweise viel Hellglimmer. Klastische Quarze und Hellglimmer kommen im Västervik-Fleckengestein nicht vor.

Eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem Västervik-Fleckengestein weist ein Geschiebe vom See Vallsjön auf (Abb. 39). T. Langmann fand dort mehrere vergleichbare Exemplare, die sich in Textur und Gefüge von den Fleckengesteinen der nahe gelegenen Kiesgrube (Lokalität 10) unterscheiden. Hier liegen die Unterschiede zum Västervik-Fleckengestein in den Details: 1. die Grundmasse ist fleckig inhomogen und 2. von Hellglimmer durchsetzt; 3. das Gestein, auch die Flecken, sind teilweise von feinen Rissen durchzogen. Vergleichbare Fleckengesteine könnten in Geschiebegesellschaften mit viel Material aus dem westlichen Småland anzutreffen sein, dürften zu den seltenen Funden gehören. Die Unterscheidung vom Västervik-Fleckengestein setzt eine genaue Untersuchung voraus, im Zweifelsfalle ist sie vielleicht auch gar nicht möglich.

2.2. Gebiet um Kolmården im nordwestlichen Östergötland

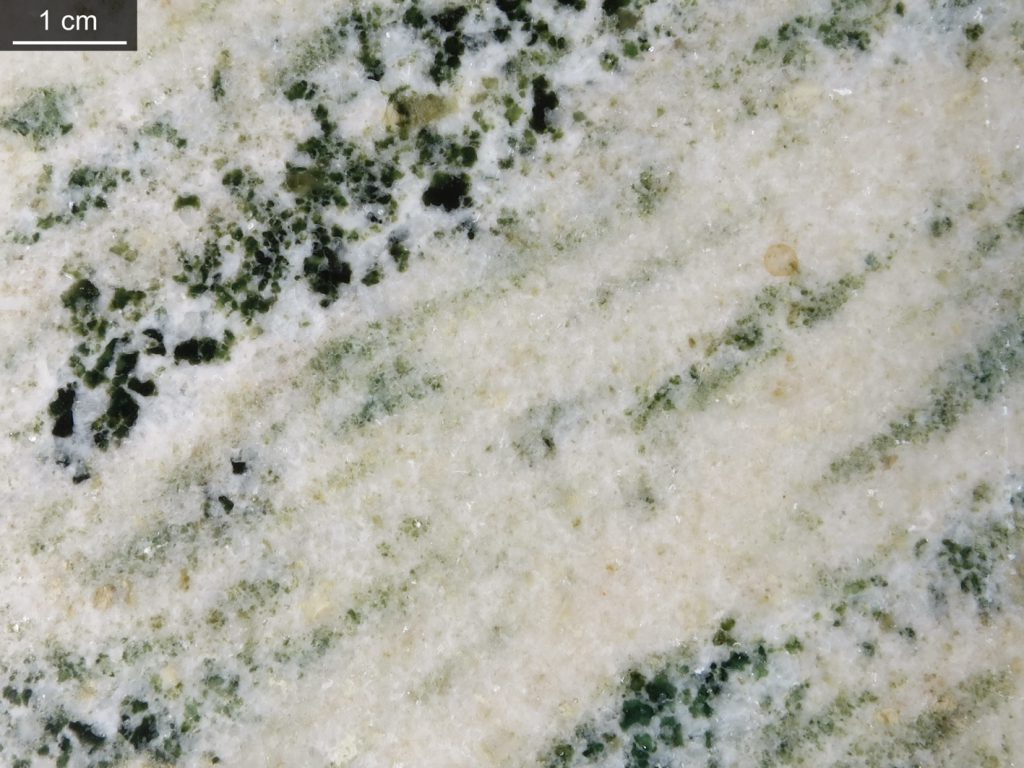

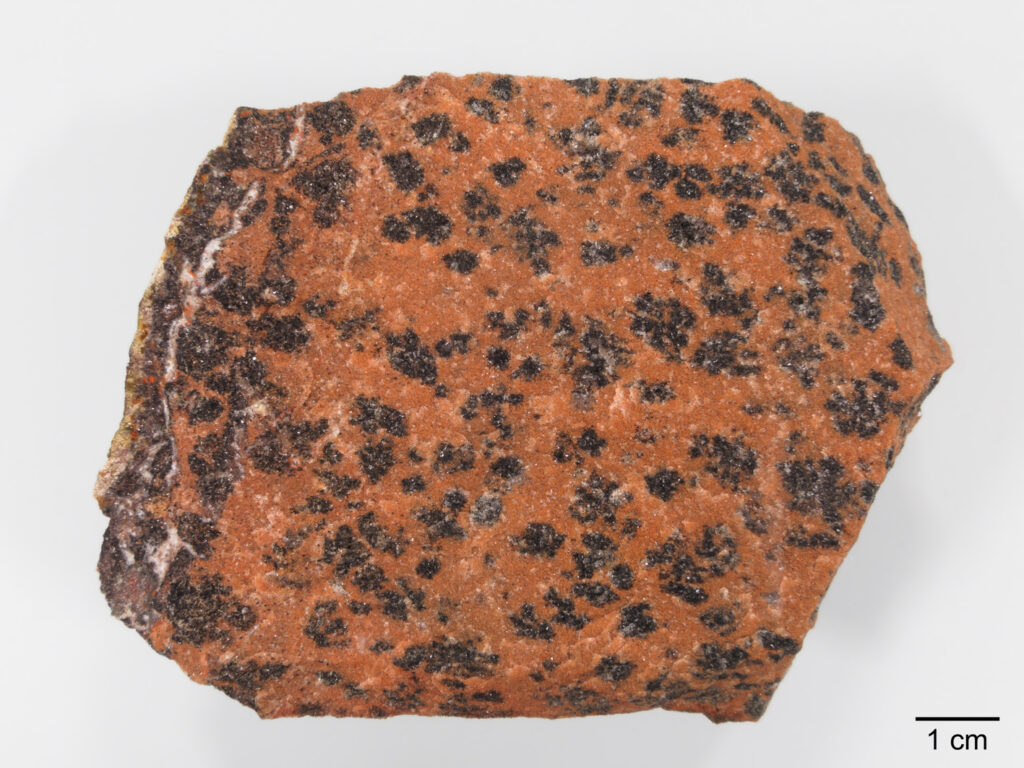

Fleckengesteine treten weiterhin in einem größeren Gebiet etwa 100 km nördlich von Västervik auf. Mehrheitlich sind dies Gneise mit Flecken, die ein ausgesprochen körniges Mineralgefüge besitzen. Zwei Exkursionen in das Gebiet von Kolmården lieferten eine Vielzahl an Nahgeschieben sowie einige Anstehendproben der variantenreichen Gesteine. Die roten Gneise (mit oder ohne Flecken) von Kolmården und Umgebung sind auffällige Erscheinungen inmitten der gewöhnlich grauen svekofennischen Metasedimente und bekamen von schwedischen Geologen einen eigenen Namen: Gneise vom „Marmorbruket-Typ“ (WIKSTRÖM 1979).

Abb. 42 zeigt einen anstehenden Fleckengneis am Bahnhof Stävsjö bei Kolmården (Lokalität 14). Die länglichen Flecken mit orangefarbenen Säumen folgen der Foliation und bestehen aus Biotit und einem bläulich-grauen Mineral, wahrscheinlich Cordierit.

Am Strand des Campingplatzes in Kolmården (Lokalität 12) lassen sich Gerölle roter bis orangefarbener Fleckengesteine in großer Zahl aufsammeln. Insgesamt überwiegen Gneisgefüge, körnige Quarz-Feldspat-Grundmassen und diffuse Flecken-Texturen. Regelhaft entwickelte oder durchgehend runde bis ovale Flecken wie im Västervik-Fleckengestein finden sich kaum. Das Mineralgefüge der Flecken ist gewöhnlich recht grobkörnig, nur selten feinkörnig, dunkel und homogen. Abb. 43-46 und 48 zeigt einige Geröllfunde im Detail.

2.3. Kiesgrube südlich Linköping

Aus einer Kiesgrube südlich von Linköping (Lokalität 15) stammt ein Einzelfund mit diffusen Flecken. Auch in diesem Gebiet muss es weiter nördlich ein Vorkommen mit Fleckengesteinen geben, die Ähnlichkeiten mit Varianten aus dem Västervik-Gebiet aufweisen.

3. Geschiebefunde von Fleckengesteinen

Es folgen Bilder von Kiesgruben- und Strandfunden aus Deutschland und Holland. Als Leitgeschiebe eignen sich nach derzeitigem Kenntnisstand die undeformierten und feinkörnigen Varianten der Abbildungen 50-61. Das Västervik-Fleckengestein ist ein nicht gerade häufiger, in Gesellschaft südostschwedischer Gesteine aber regelmäßiger Geschiebefund.

Abb. 54 zeigt ein großes Geschiebe von etwa 40 cm Breite. Die dunklen Cordierit-Flecken verwittern leichter als die Saumzone und die Grundmasse, daher besitzen Kiesgrubenfunde manchmal eine Oberfläche mit löchrigen Vertiefungen. Fundort: Kiesgrube Fresdorfer Heide bei Potsdam; Sammlung G. Engelhardt.

Das Exemplar unten in der Mitte ist deutlich körnig und der Stein unten rechts besitzt ein Gneisgefüge. Wirklich feinkörnig und undeformiert, damit ein Västervik-Fleckengestein, ist nur der Fund ganz oben und unten links.

Ein bemerkenswerter Geschiebefund ist der Kontakt eines grauen Cordierit-Fleckengesteins mit einem kleinkörnigen roten Granit (Abb. 69-72). Es enthält auch mit feinfaserigem Sillimanit gefüllte Risse (Abb. 72).

Gelegentlich finden sich auch Mischgefüge mit größeren dunklen Cordierit- und kleinen weißen Sillimanit-Flecken (Fleckengestein/Fleckenquarzit). Der Gesteinstyp ist bisher nur aus dem Västervik-Gebiet bekannt.

Kein Leitgeschiebe sind Gneisgefüge wie in Abb. 77, mit diffusen Flecken oder Schlieren und roten bzw. farbigen Säumen. Der Fund ähnelt sowohl Fleckengneisen aus dem Gebiet von Kolmården (z. B. Abb. 43) als auch dem Västervik-„Fleckengneis“ in Abb. 24. Die bläulichen Partien innerhalb der dunklen Flecken dürften Cordierit sein.

Die letzten zwei Funde weisen einige Übereinstimmungen mit den Fleckengesteinen vom Kolmården-Typ auf (vgl. Abb. 40-41). Die bläulichgrauen Flecken sind im Vergleich zur Matrix deutlich gröber kristallisiert und enthalten neben Glimmer wahrscheinlich auch Cordierit.

4. Verzeichnis der Lokalitäten mit Koordinaten

Lok. 1: Västervik-Fleckengestein, anstehend Felsen an der Küste bei Casimirsborg (Privatgelände!), (57.874100, 16.435327).

Lok. 2: Västervik-Fleckengestein, anstehend Lokalität „Ekobutik“, ehem. „Tjust Motell“ an der E4 (57.868141, 16.414805).

Lok. 3: Västervik-Fleckengestein: orangefarbene und graue Variante, anstehend Felsen am Hafen von Östra Skälö (57.58986, 16.63201).

Lok. 4: Västervik-Fleckengestein, in der Nähe anstehend Halde aus aktuellen Strassenbaumaßnahmen; Pepparängsvägen S Västervik; Fundstelle erloschen (57.722189, 16.673201).

Lok. 5: Västervik-Fleckengestein, anstehend Straßenaufschluss an der 135 westlich Gamleby (ca. 57.91458, 16.30901).

Lok. 6: Västervik-Fleckengestein (gneisig), anstehend Felsen am Übergang zur Schäre Borgö (57.724874, 16.699695).

Lok. 7: Geschiebe, Fahrradweg in Västervik Jenny, nahe der Autorennbahn (Motorbana), (57.768130, 16.585394).

Lok. 8: Geschiebe Fossiler Strandwall an der Strasse nach Händelöp (57.718765, 16.671451; Parkplatz).

Lok. 9: Geschiebe Geschiebe als Einfassung auf dem Parkplatz des ICA-Stormarknat Västervik (57.767546, 16.595644).

Lok. 10: Geschiebe Kiesgrube 3 km westlich Sävsjö (57.391392, 14.616904).

Lok. 11: Geschiebe Uferbereich des Vallsjön (ca. 57.406615, 14.742535).

Lok. 12: Geschiebe Rollsteinstrand am Campingplatz Kolmården (58.65718, 16.40712).

Lok. 13: Fleckengneis, anstehend Snörum bei Kolmården, temporärer Aufschluss (58.66476, 16.41711).

Lok. 14: Fleckengneis, anstehend 200 m östlich Stavsjö-Station (58.702737, 16.442577).

Lok. 15: Fleckengestein, Geschiebe Kiesgrube südlich Linköping (58.329789, 15.631448).

Lok. 16: Fleckengestein, anstehend Großflächige Aufschlüsse am Wegesrand am Nordufer des Rummen, NW Gamleby (57.937173, 16.285627).

Lok. 17: Västervik-Fleckengestein (gneisig), anstehend Schäre Grönö (57.714025, 16.712411).

5. Literatur

BERGMAN S, STEPHENS MB, ANDERSSON J, KATHOL B & BERGMAN T 2012 Sveriges berggrund, skala 1:1 miljon. Sveriges geologiska undersökning K 423.

GAVELIN S 1984 The Västervik Area in South-eastern Sweden – SGU Ser. Ba No. 32, 172 S, Uppsala.

LOBERG B 1963 The Formation of a Flecky Gneiss and Similar Phenomena in Relation to the Migmatite and Vein Gneiss Problem – Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 85:1, 3-109, Stockholm.

SMED P & EHLERS 2002 Steine aus dem Norden – Bornträger-Verlag Stuttgart, 1. Auflage 1994, 2. Auflage 2002.

SULTAN L & PLINK-BJORKLUND P 2006 Depositional environments at a Palaeoproterozoic continental margin, Västervik Basin, SE Sweden – Precambrian Research 145 (2006) S. 243-271, Elsevier. DOI: 10.1016/j.precamres.2005.12.005.

VINX R 2016 Steine an deutschen Küsten; Finden und bestimmen – 279 S., 307 farb. Abb., 5 Grafiken, 25 Kästen, Wiebelsheim (Quelle & Meyer Verl.).

WIKSTRÖM A 1979 Beskrivning till berggrundskartan 1 : 50000 – Katrineholm SO – Sveriges Geologiska Undersökning (Af) 123: 101 S., 44 Abb., 14 Tab., 3 Ktn. in 1 Mappe, Stockholm.

ZANDSTRA J G 1988 Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten ; Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië – XIII+469 S., (1+)118 Abb., 51 Zeichnungen, XXXII farbige Abb., 43 Tab., 1 sep. Kte., Leiden etc. (Brill).

Marc Torbohm, September 2023.