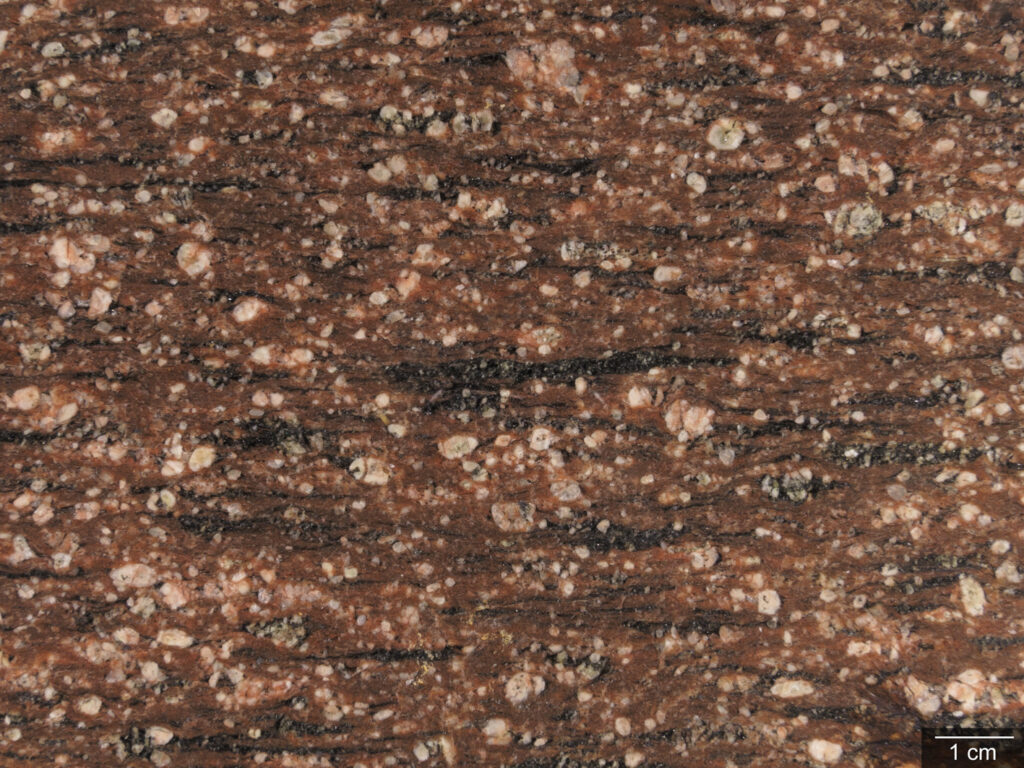

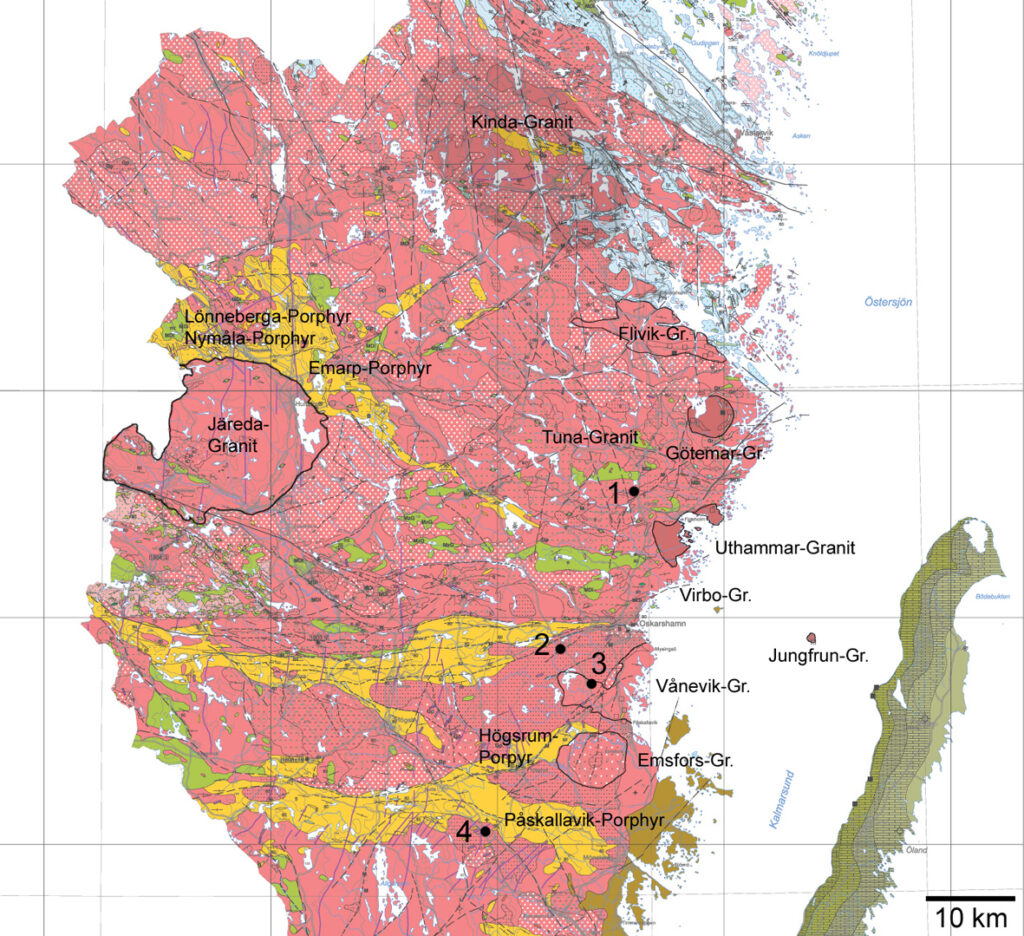

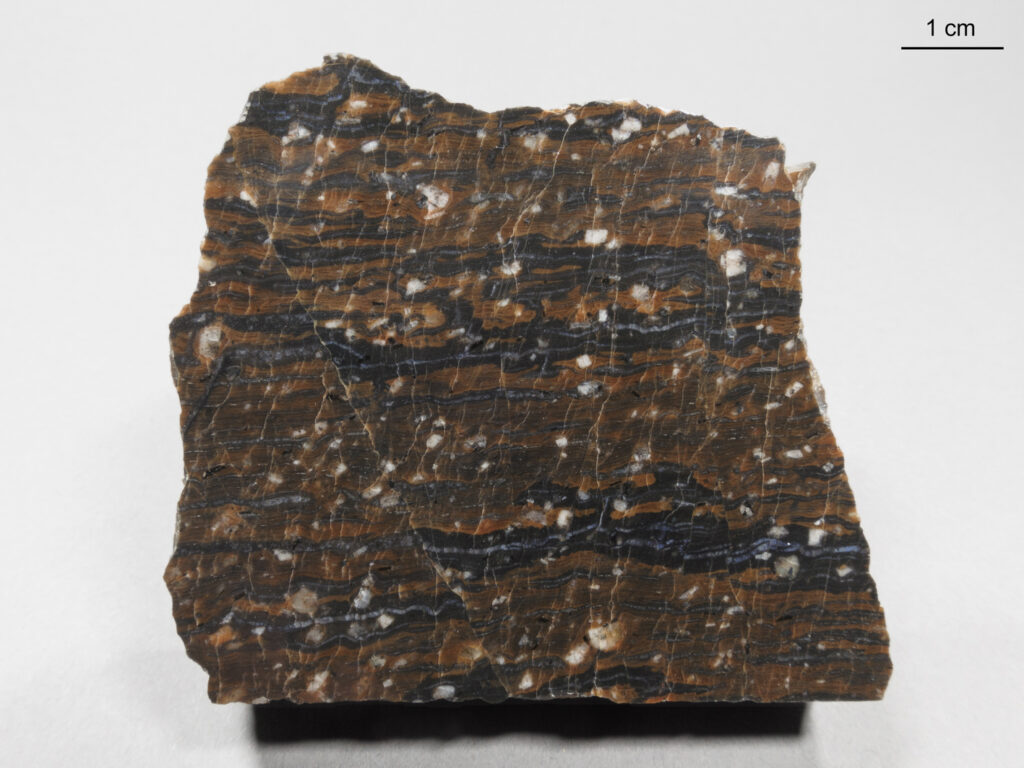

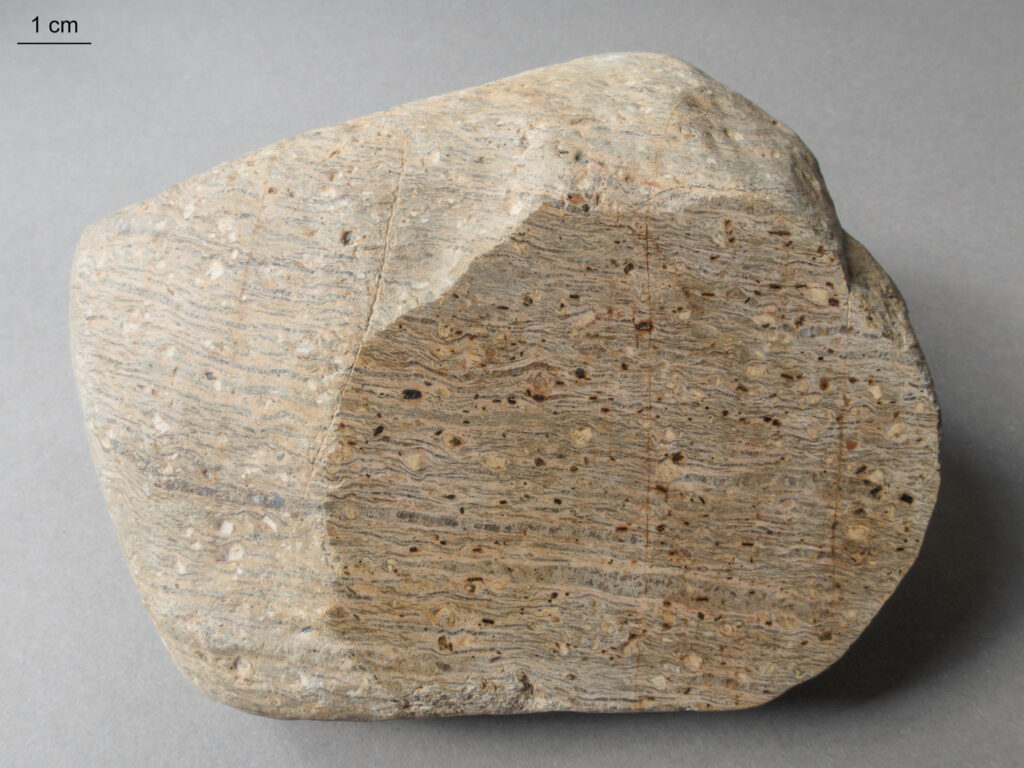

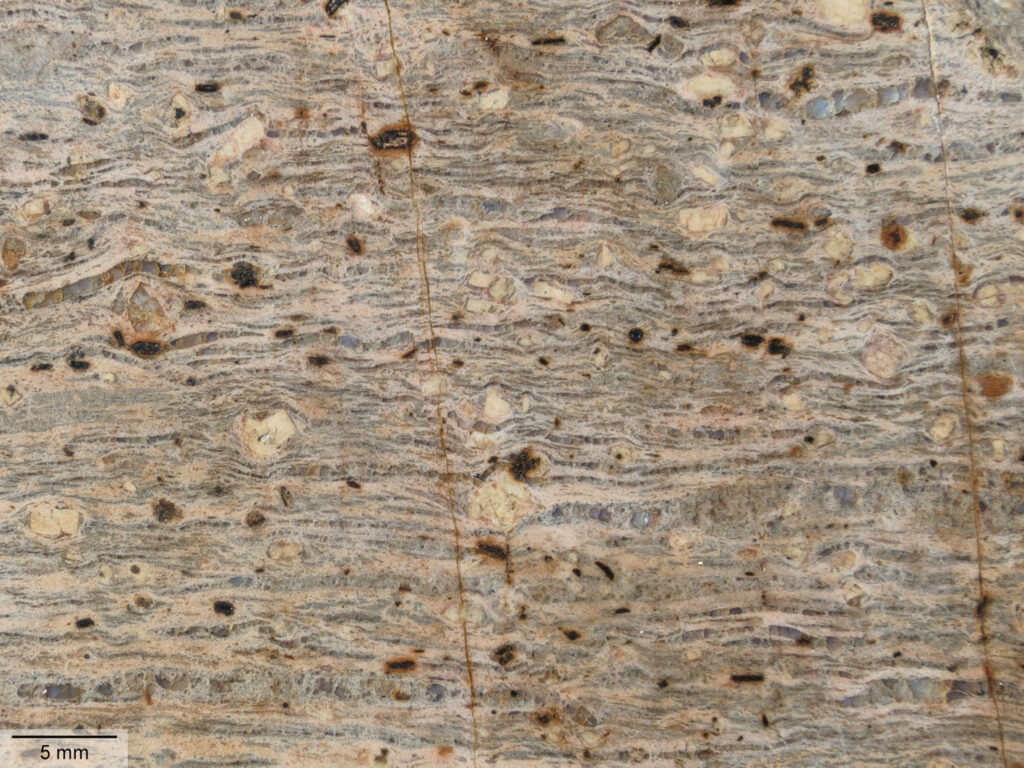

Vulkaneruptionen von Rhyolithen sind von großer Dynamik und Explosivität bestimmt und werden in der Regel von Ignimbrit-Ablagerungen begleitet. Auch bei einem Teil der hälleflintartigen Småland-Vulkanite handelt es sich um Ignimbrite. Auf Grund ihrer metamorphen Überprägung sind sie aber nur selten als solche erkennbar. Fluidale oder lagig-schlierige Texturen treten zwar häufig auf, lassen sich aber nur schwer deuten (z. B. Abb. 16). Einzig ein gut erhaltenes eutaxitisches Gefüge ist ein makroskopisch zuverlässiges Bestimmungsmerkmal.

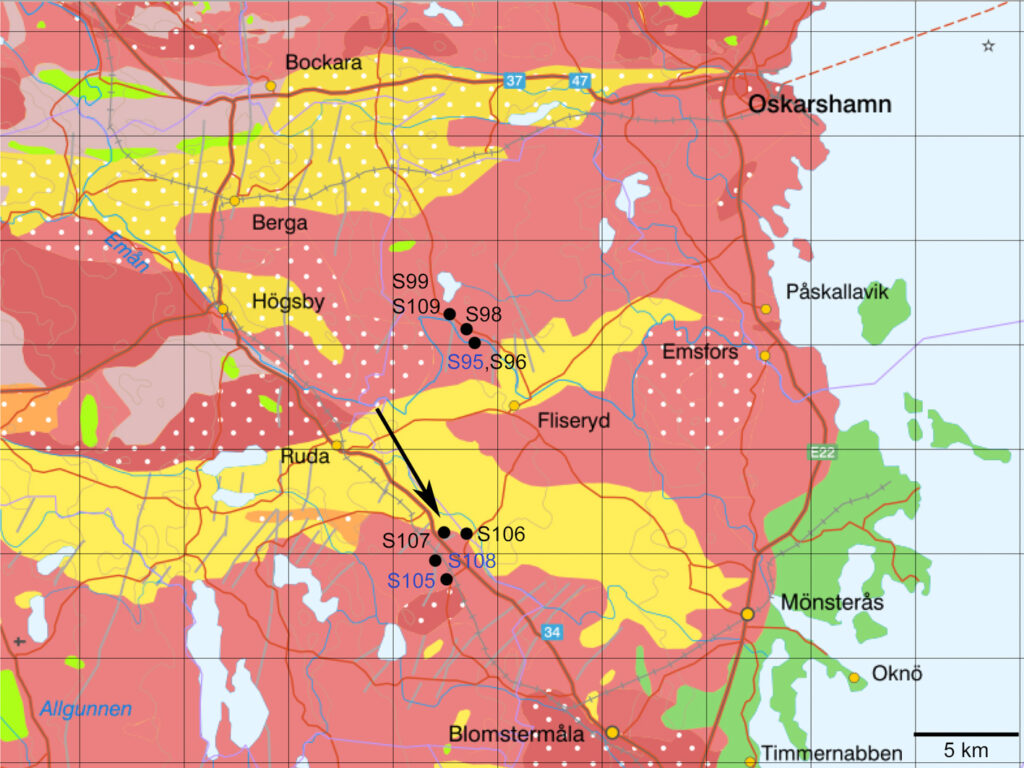

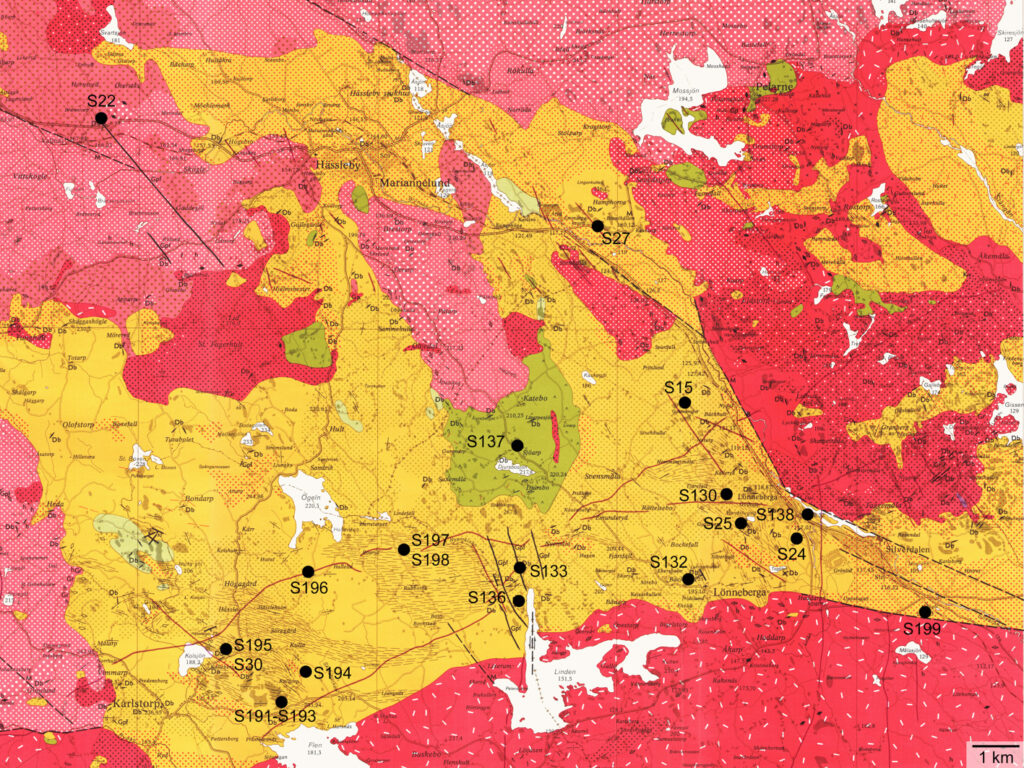

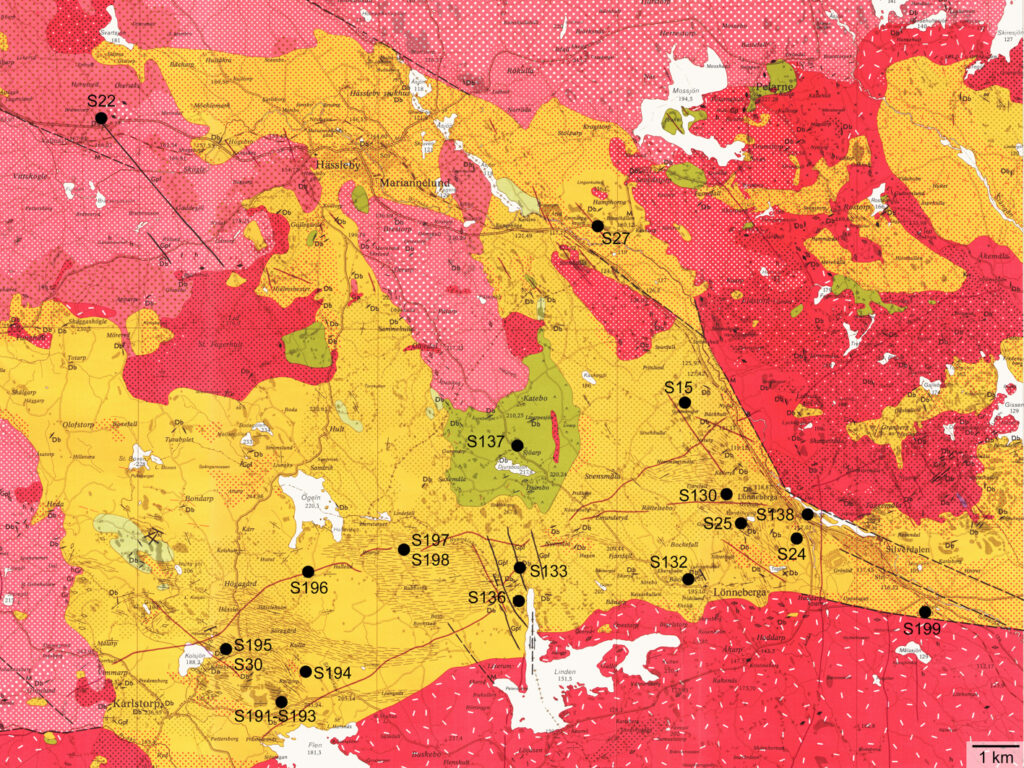

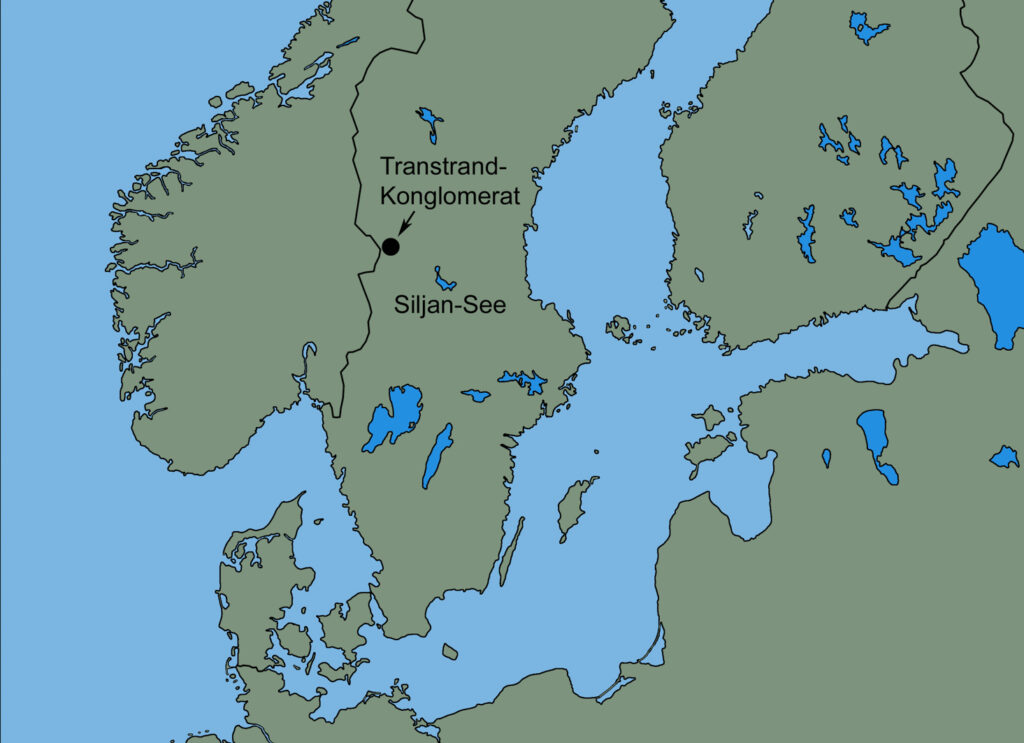

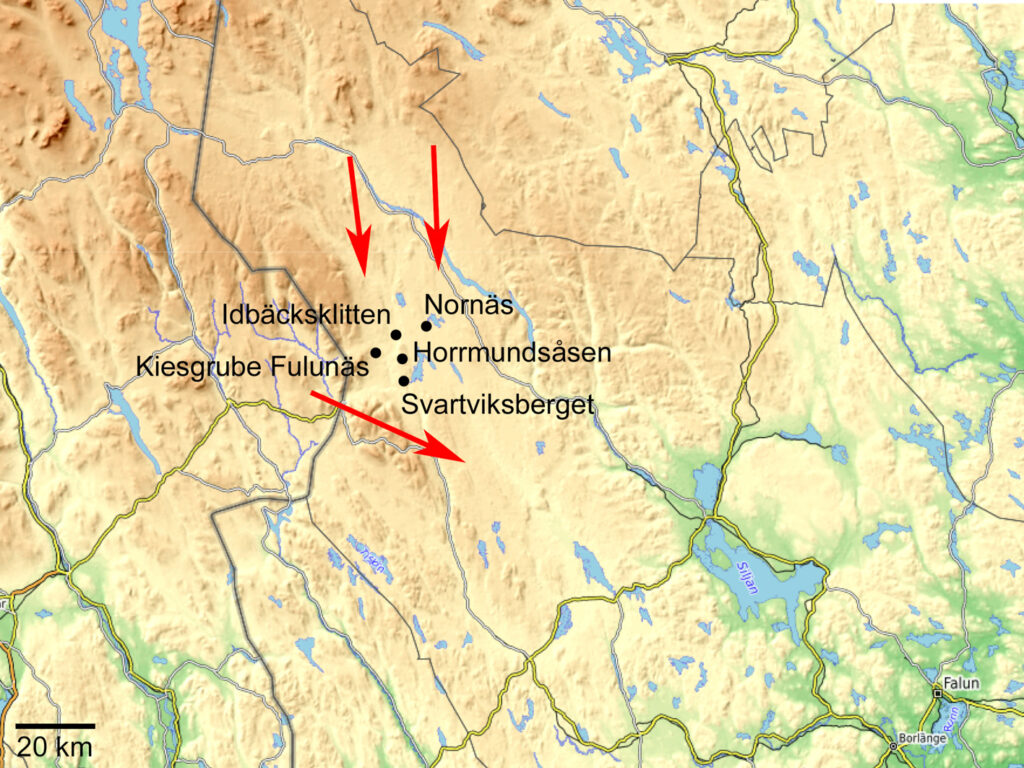

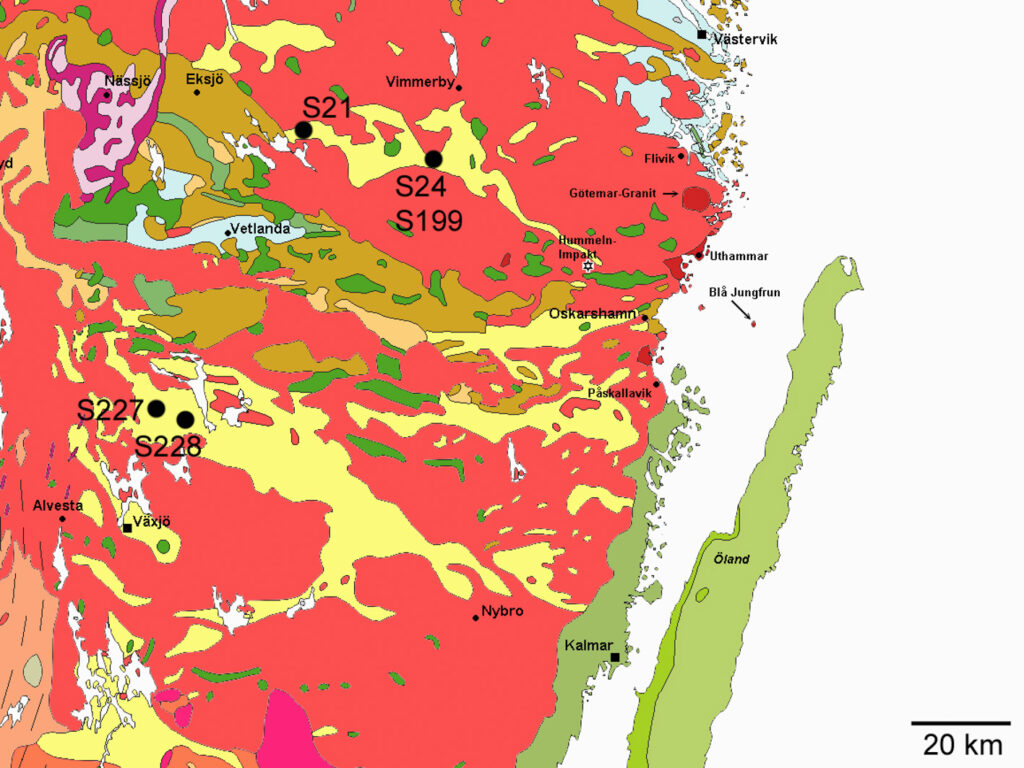

Dieses tritt nur in einem kleinen Teil der Småland-Vulkanite auf und nur einzelne kleine Vorkommen solcher Gesteine sind bekannt. Die Kartenblätter Växjö NO und SO (WIKMAN 2000) sowie Vetlanda NO (PERSSON 1986) verzeichnen zwar mehrere Gebiete mit Ignimbriten, Besuche vor Ort ergaben allerdings, dass eutaxitisches Gefüge in den Gesteinen nicht erkennbar oder allenfalls undeutlich entwickelt ist. Anstehendproben von Ignimbriten mit eutaxitischem Gefüge liegen von Idekulla bei Mariannelund und Nöbbele (südlich von Växjö) vor, mit weiteren kleinen Vorkommen ist zu rechnen. Nahgeschiebe finden sich vereinzelt in der Umgebung von Lönneberga, ohne dass bisher ein Anstehendes lokalisiert werden konnte. In weiter südlich oder westlich gelegenen Vulkanitgebieten wurden Vulkanite mit eutaxitischem Gefüge bislang nicht beobachtet.

Die Beschreibung verschiedener Typen von Ignimbriten, „Eutaxiten“ und „Agglomeratlaven“ in der Geschiebeliteratur (HESEMANN 1975:198-200, ZANDSTRA 1988:310, Tab. 33) geht auf NORDENSKJÖLD 1893 zurück. Nordenskjöld betont die zahlreichen Gefügevarianten und Übergänge unter den Småland-Vulkaniten. Die Verwendung seiner Lokalnamen durch die genannten Autoren ist bei der Bestimmung von Geschieben daher kritisch zusehen, zumal eine Prüfung der Einzigartigkeit dieser Vulkanite bisher weder erfolgte, noch besonders wahrscheinlich oder überhaupt möglich sein dürfte. Dies betrifft die Ignimbrite von Ekelid, Gökhult, Kolsjön-Kulla und Gåskullen.

1. Anstehendproben und Nahgeschiebe aus Småland

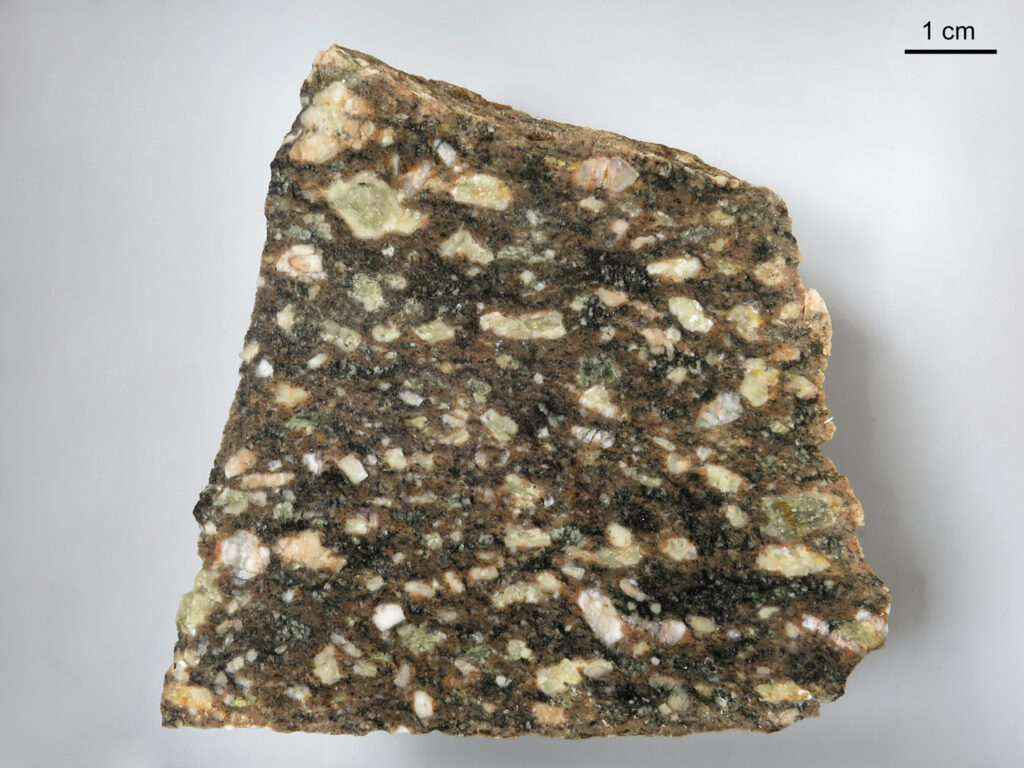

1.1. Ignimbrit von Idekulla

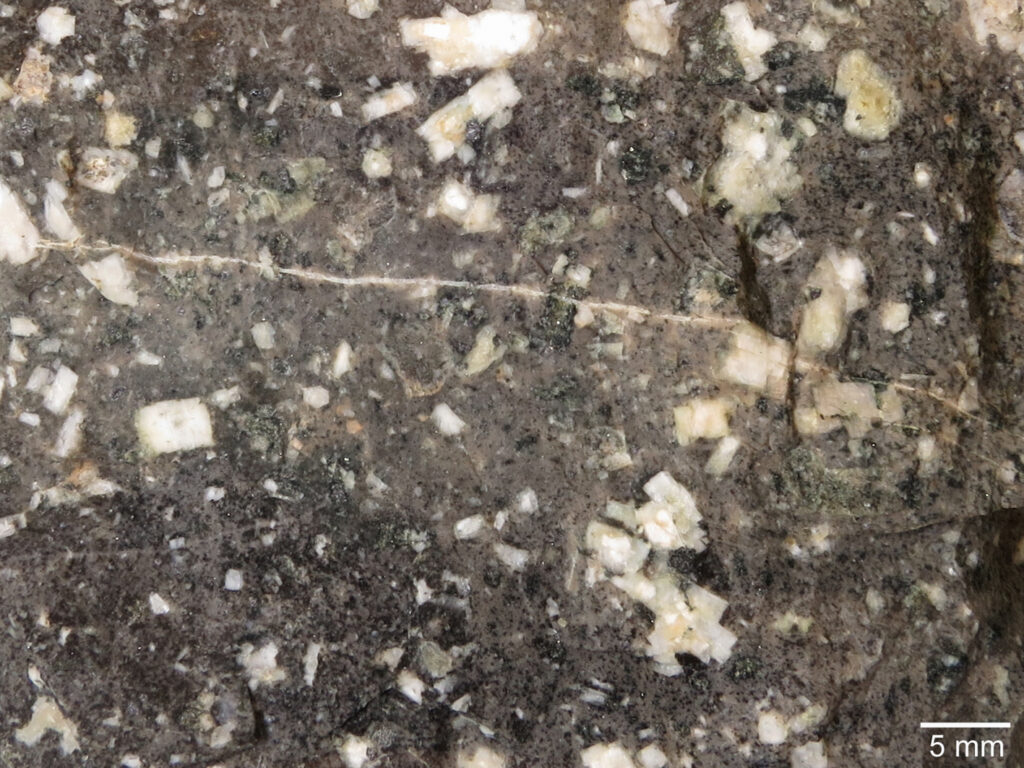

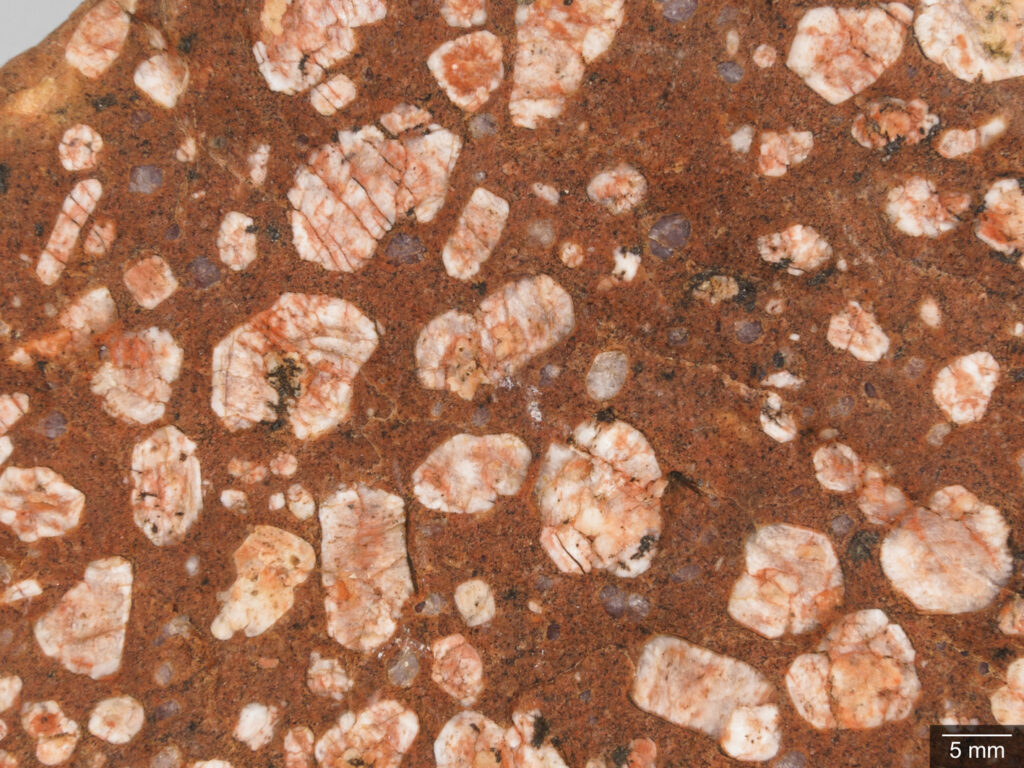

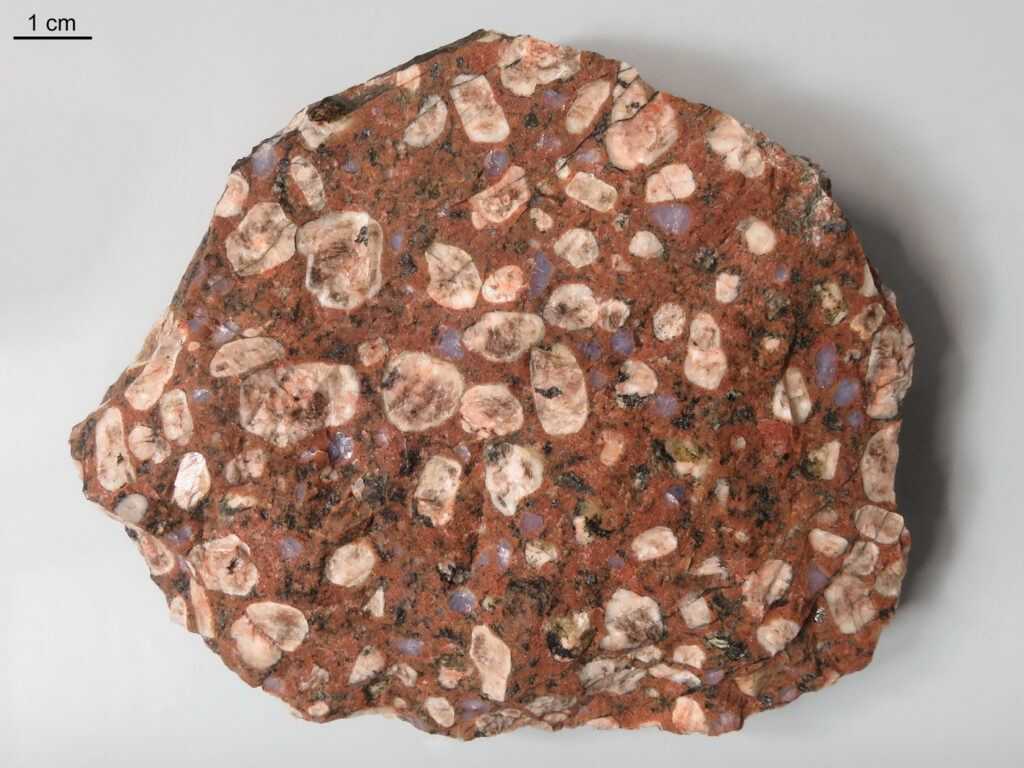

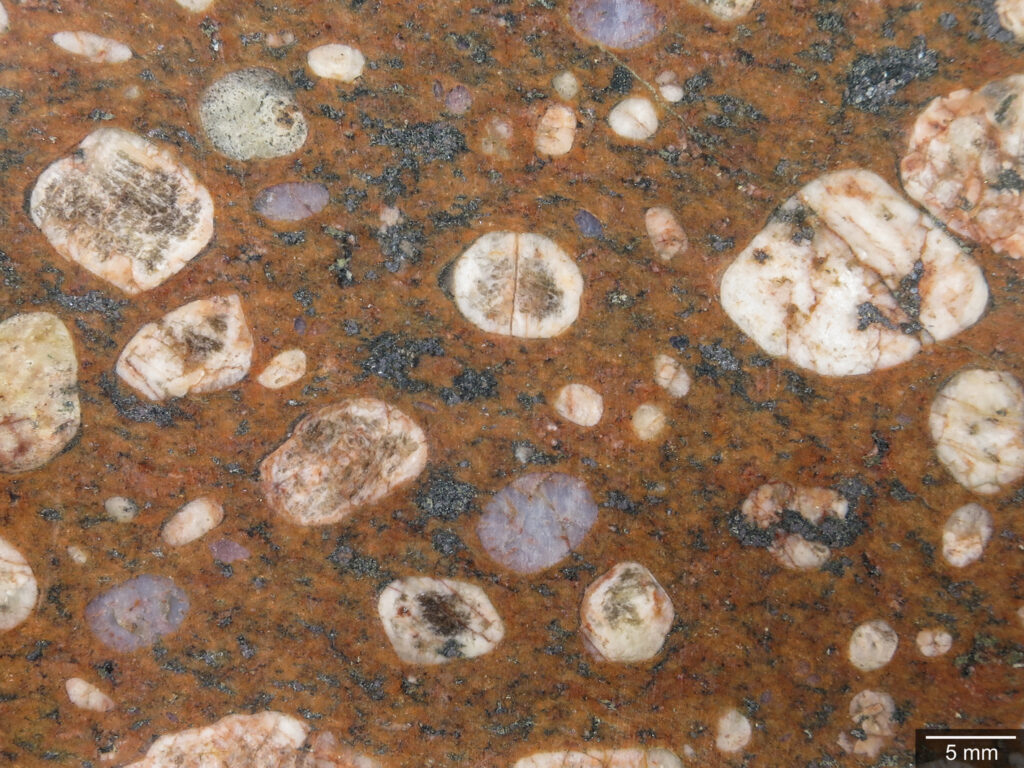

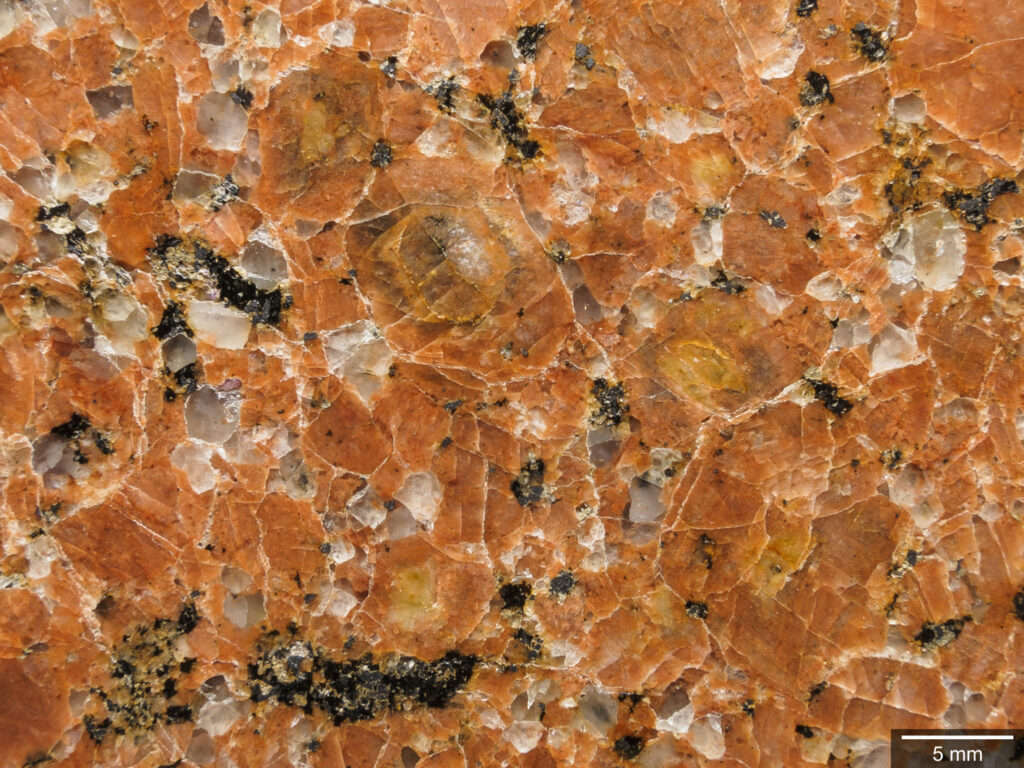

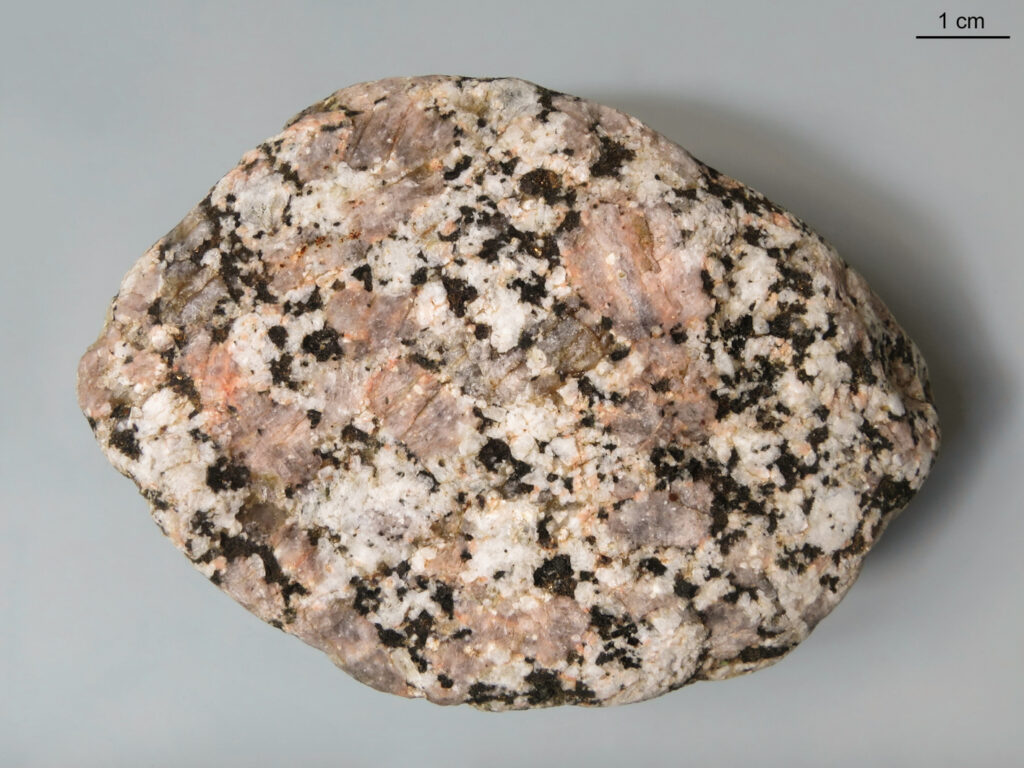

Der Ignimbrit von Idekulla (s. a. Abb. 1) besitzt eine hellbraune bis braune Grundmasse, die Fiamme ist dunkel- bis schwarzbraun. In der Mitte der Fiamme sind sekundäre Ausscheidungen von hellem Quarz erkennbar. Der Vulkanit enthält wenige weiße und mm-große Feldspat-Einsprenglinge, die überwiegend intakt sind und klare Begrenzungen zeigen. Quarz-Einsprenglinge kommen nicht vor.

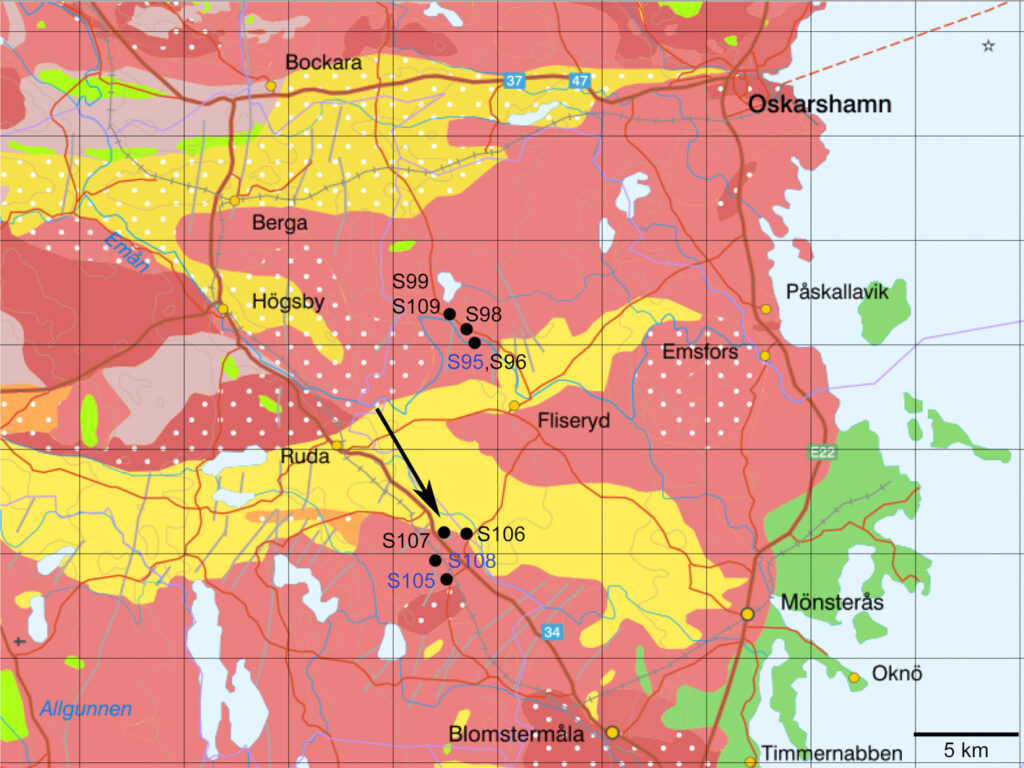

1.2. Geschiebefunde Silverdalen

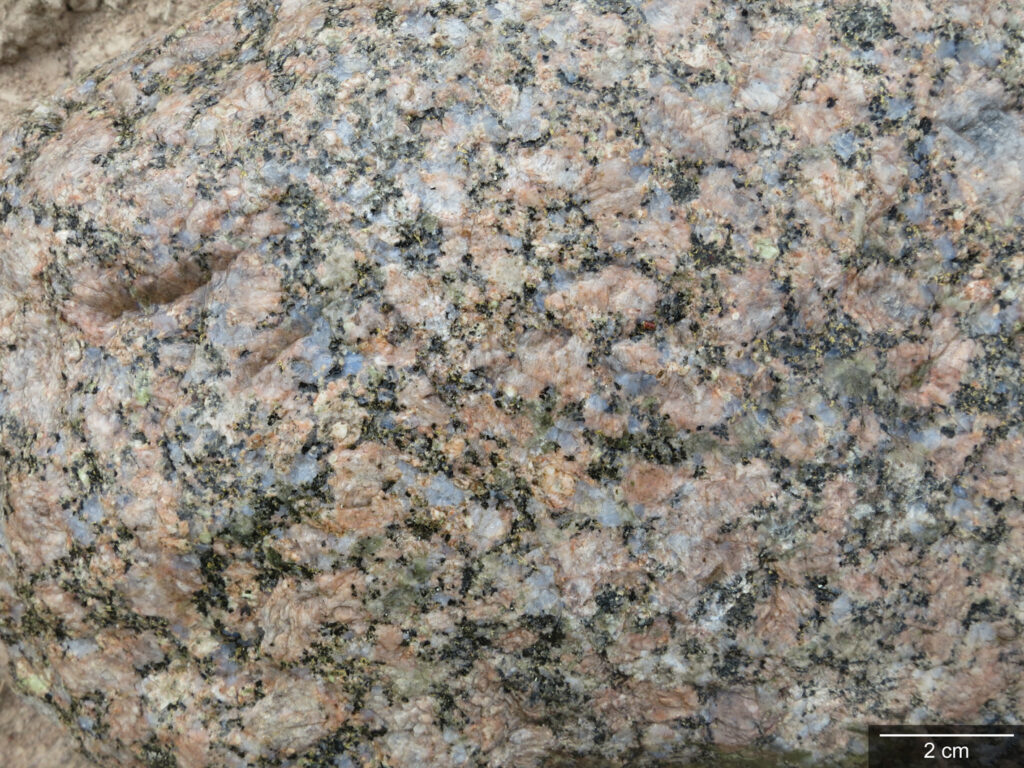

Als „Mariannelund-Ignimbrit“ beschreibt VINX 2016:170 ein zwischen Lönneberga und Mariannelund anstehendes Gestein. Gemäß Kartenblatt Vetlanda NO müsste das Vorkommen unmittelbar NW von Lönneberga liegen. Der Ignimbrit besitzt eine gelbliche bis braune Grundmasse, eine bräunliche Fiamme und enthält wenige mm-große, klare und weiße Feldspat-Einsprenglinge.

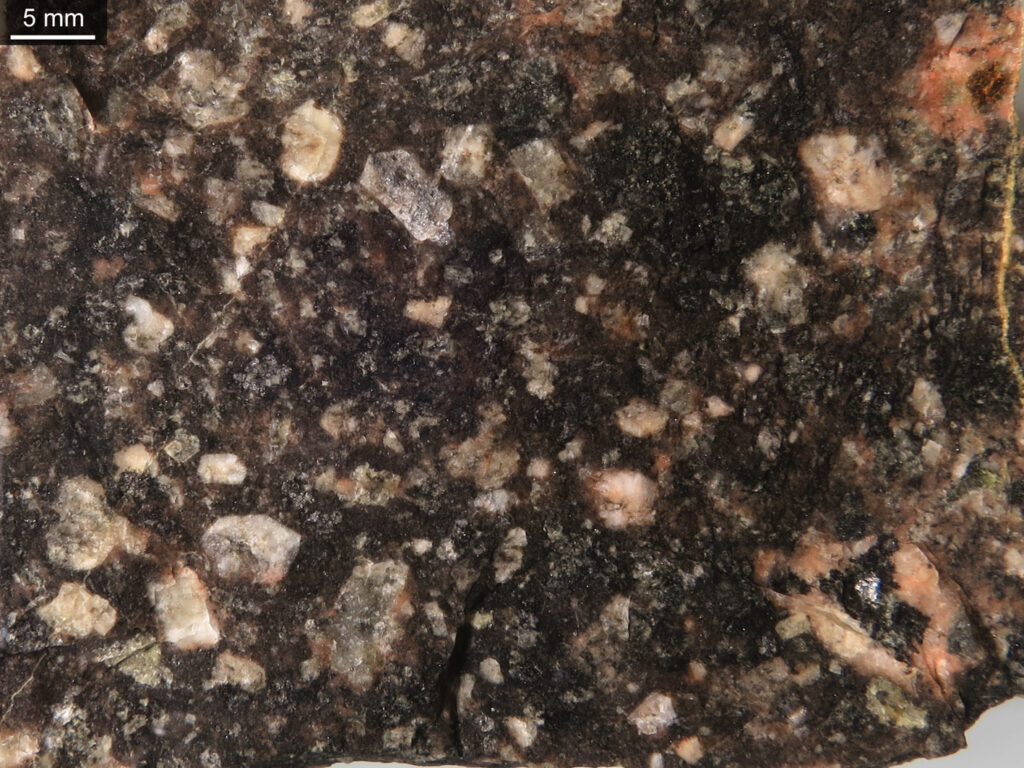

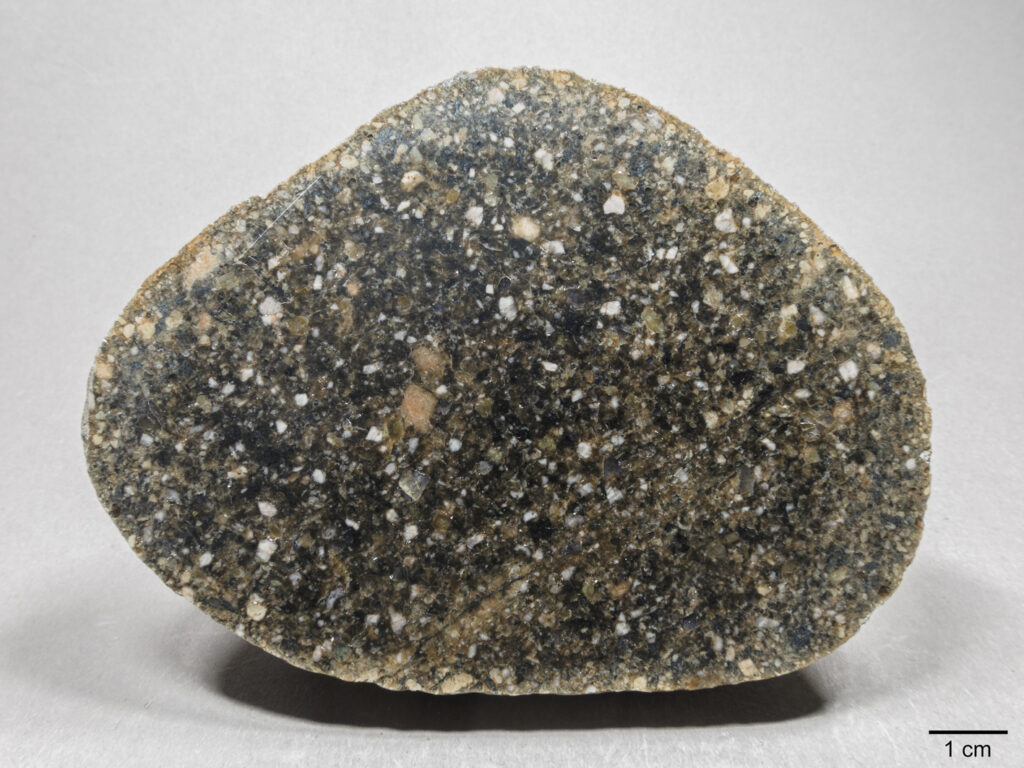

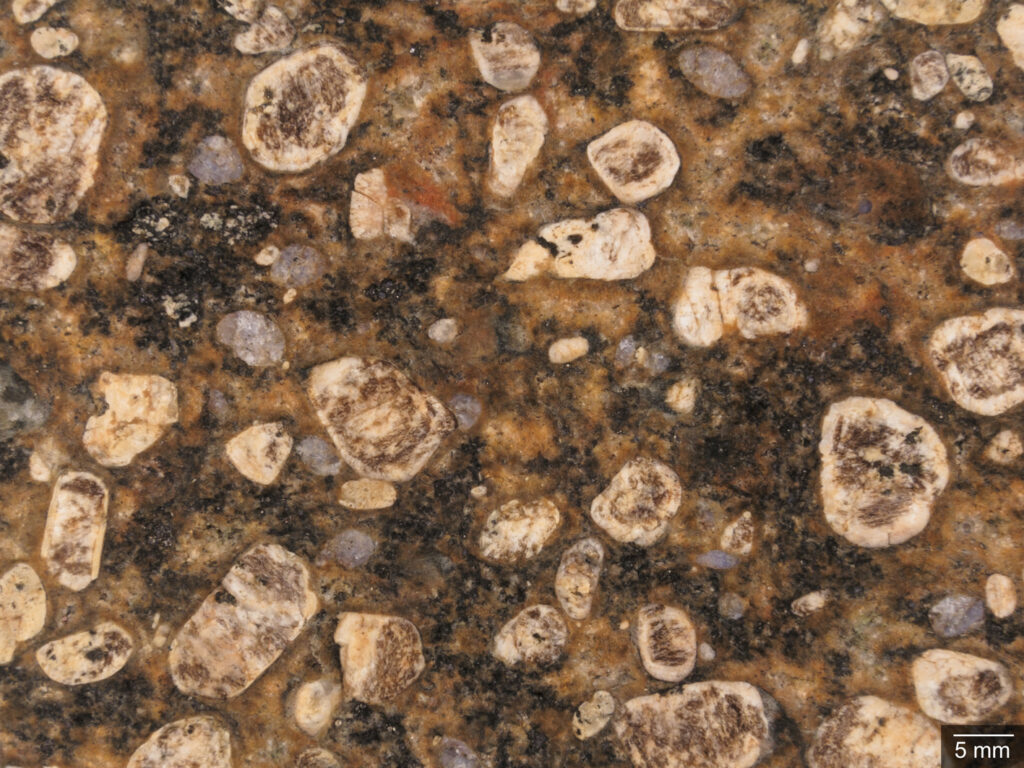

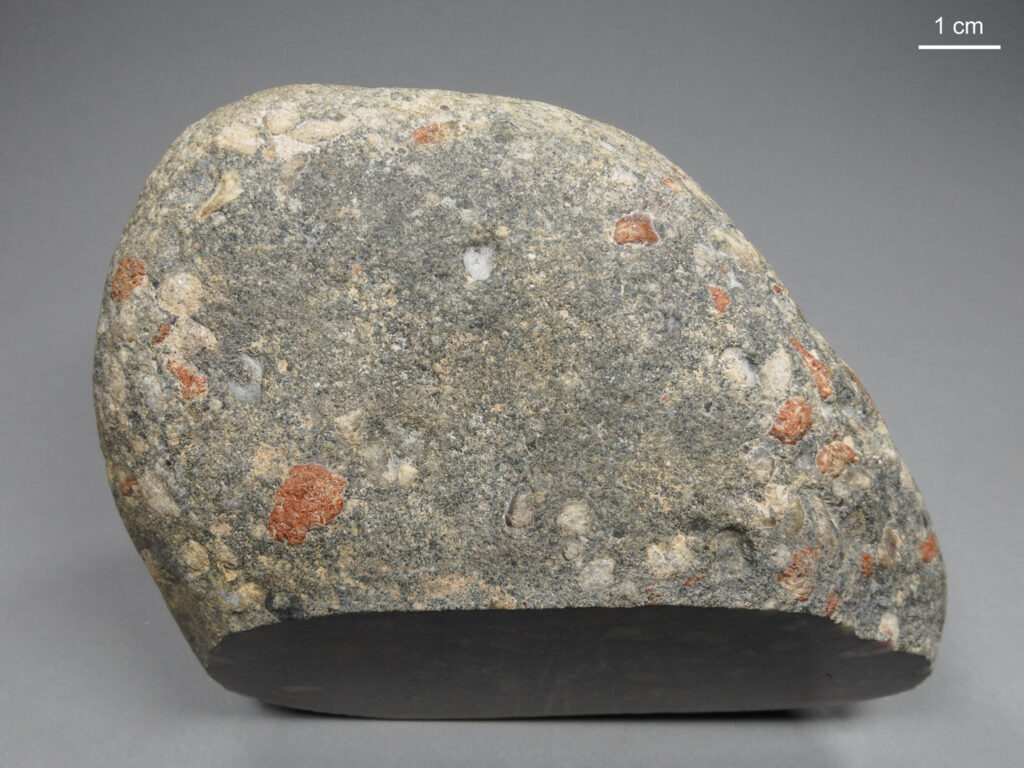

Einige Kilometer weiter östlich, im Gebiet von Silverdalen, deuten zwei Geschiebefunde auf mindestens ein weiteres Vorkommen in der Nähe hin. Die Ignimbrite enthalten zudem einige Quarz-Einsprenglinge, die eckige Gestalt (ehemaliger) Hochquarze mit Spuren einer magmatischen Korrosion in Abb. 7 ähnelt jenen im Roten Ostsee-Quarzporphyr.

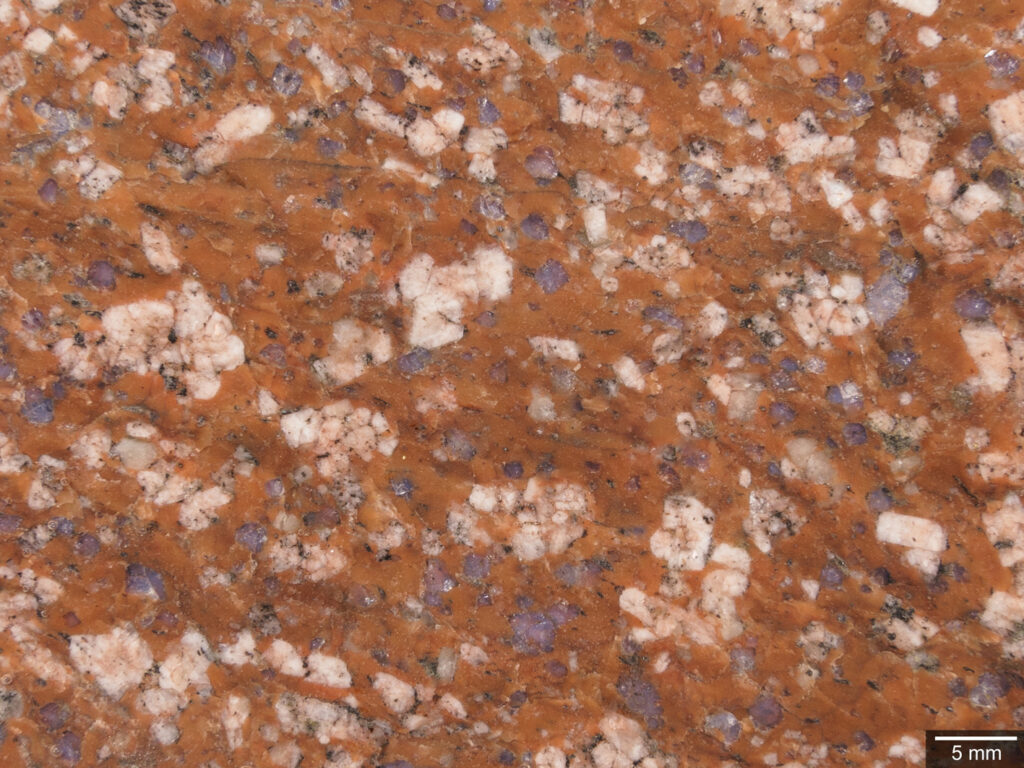

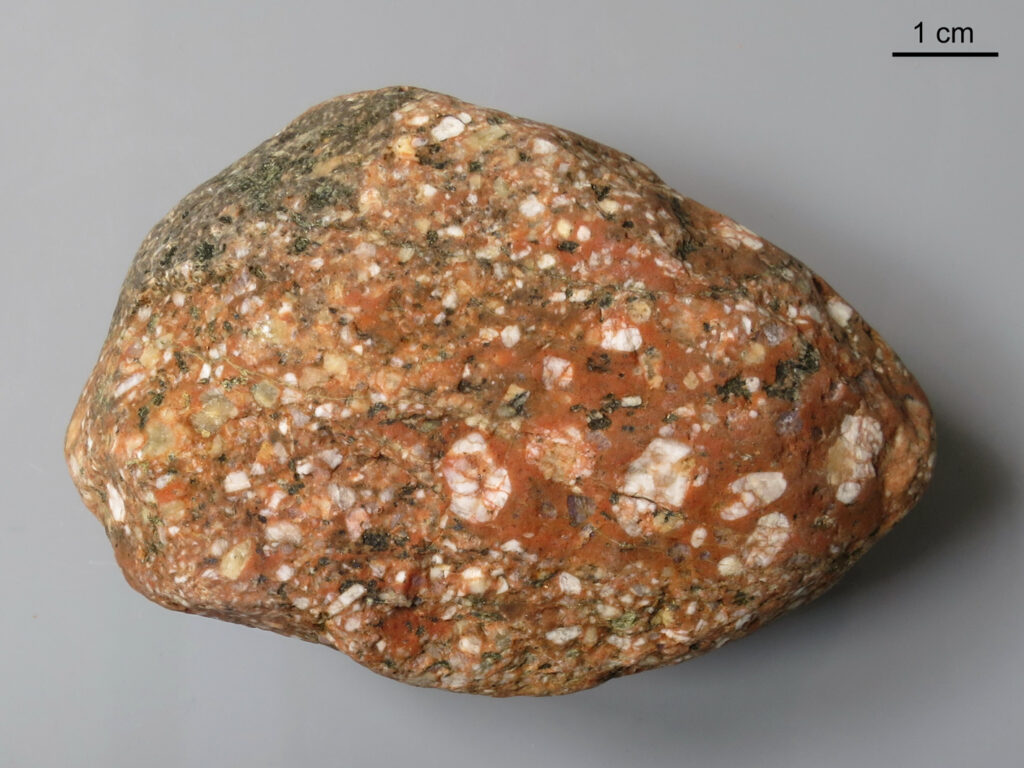

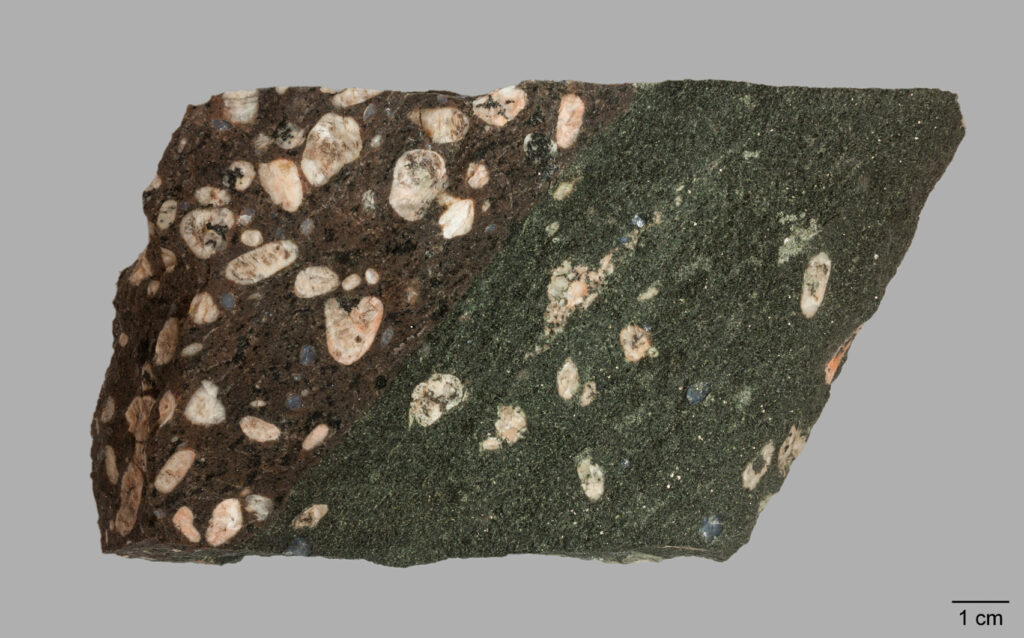

1.3. Ignimbrit von Nöbbele

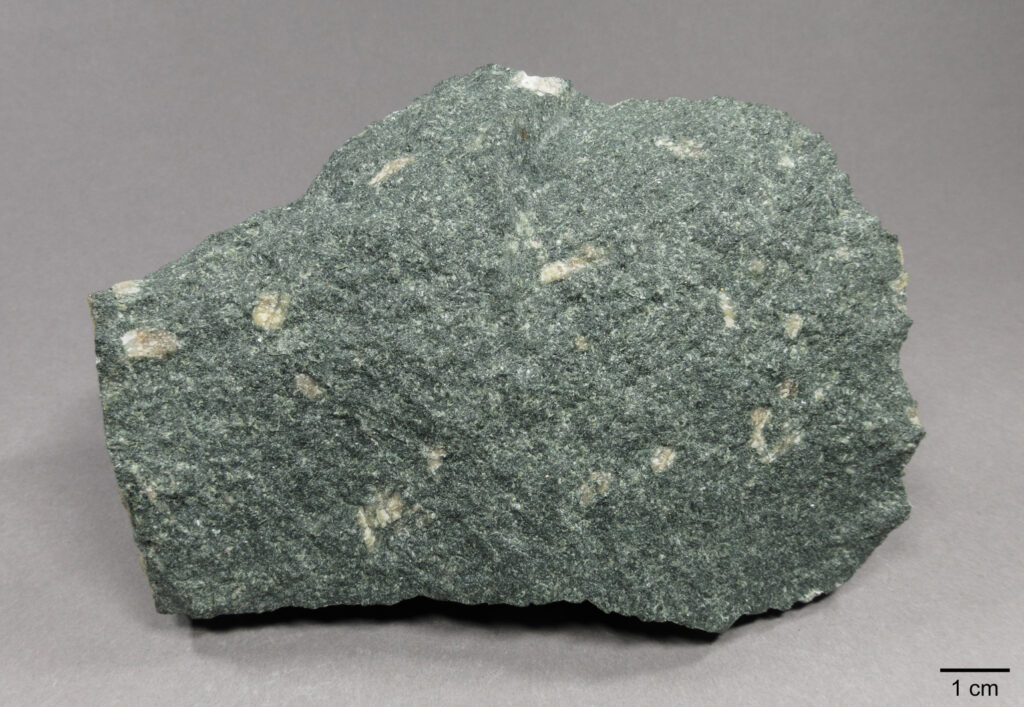

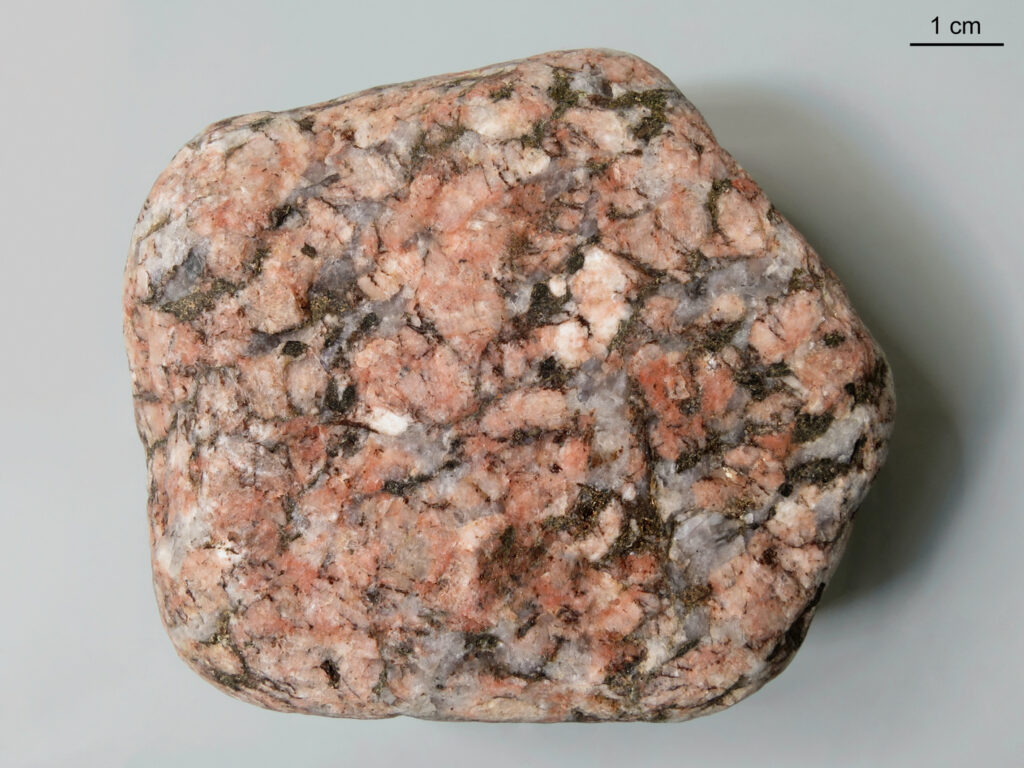

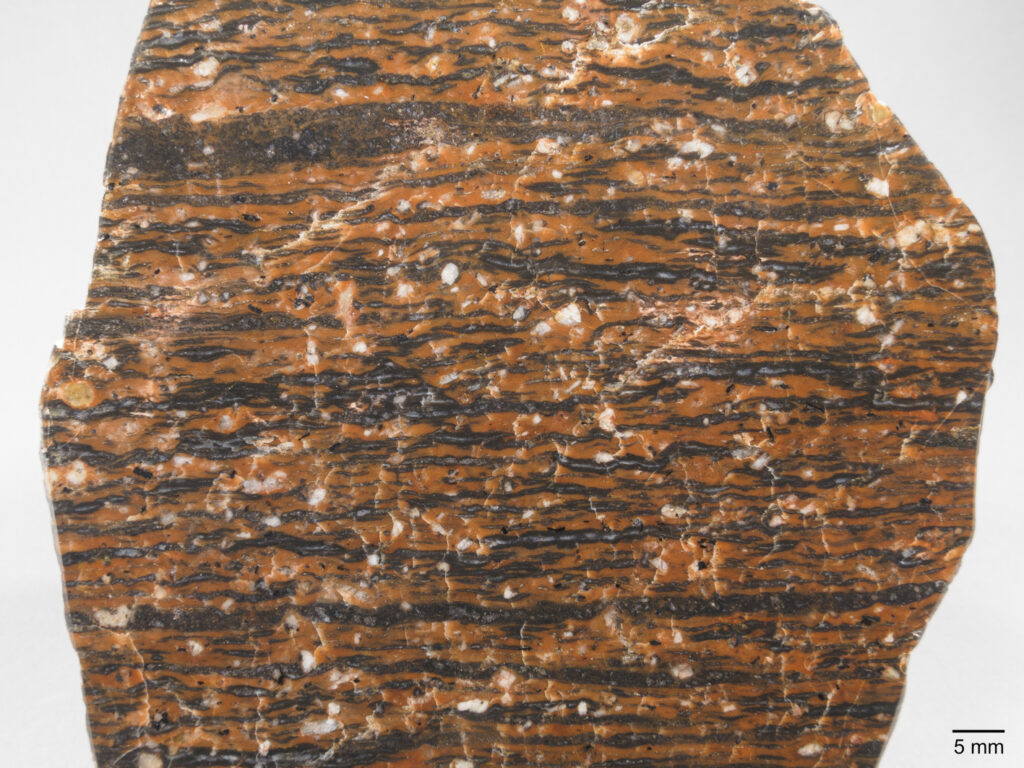

Der Ignimbrit von Nöbbele bei Tolg, etwa 25 km N von Växjö (S227; 57.103714, 14.852055), wurde offenbar leicht metamorph überprägt, die Fiamme erscheint ausgelängt und „begradigt“. Man beachte die gewisse Ähnlichkeit des Gesteins mit den braunen Älvdalen-Ignimbriten aus Dalarna (die jedoch keinerlei Spuren einer Deformation oder Kataklase aufweisen).

Der Ignimbrit von Drev, wenige Kilometer östlich von Nöbbele, weist nur vereinzelte hellere Fiamme auf und ist makroskopisch nicht mehr als Ignimbrit erkennbar. Sein Habitus nähert sich dem der gewöhnlichen, häufig leicht fluidalen Småland-Hälleflinta (vgl. auch mit Abb. 18, Vulkanit von Braås).

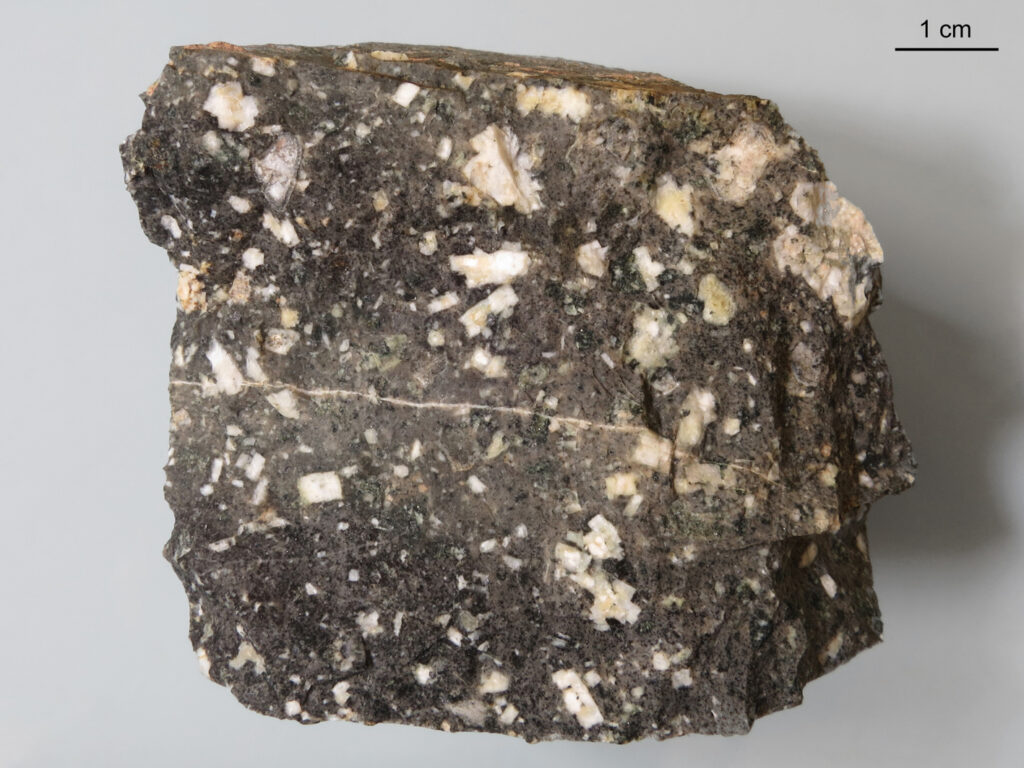

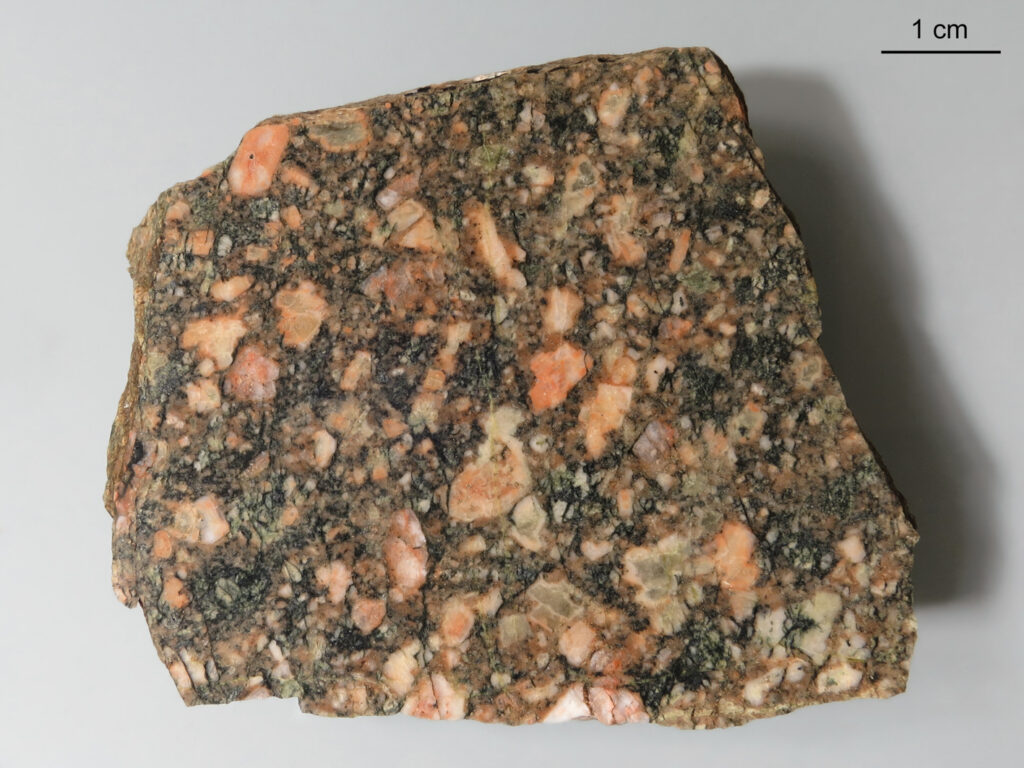

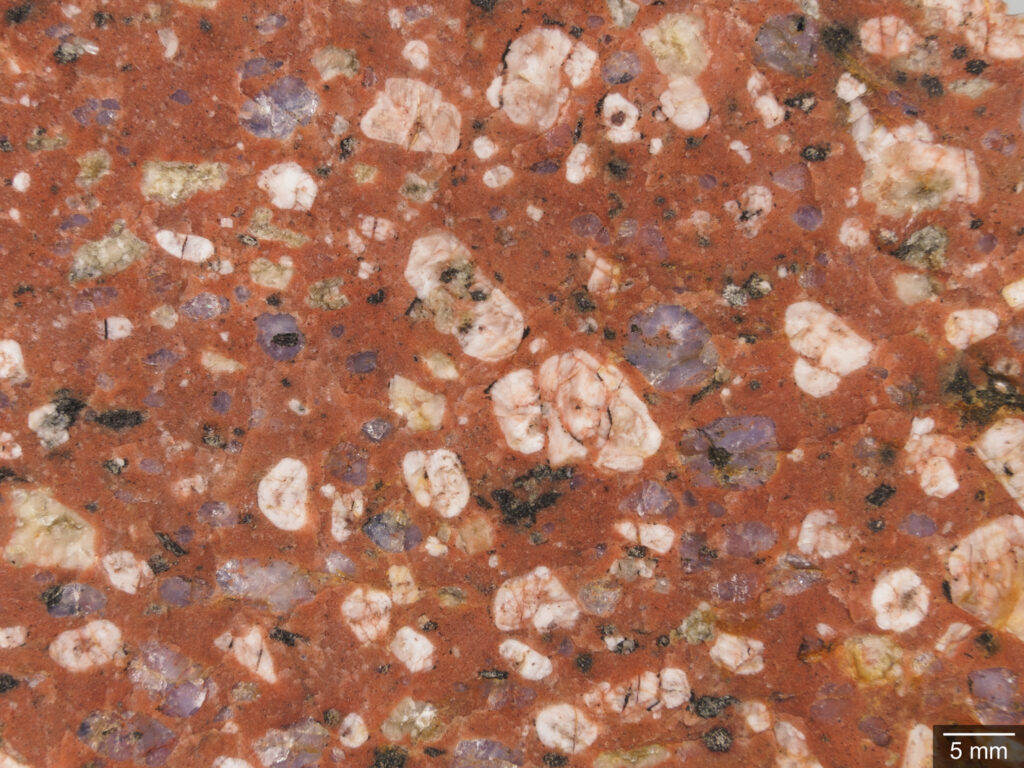

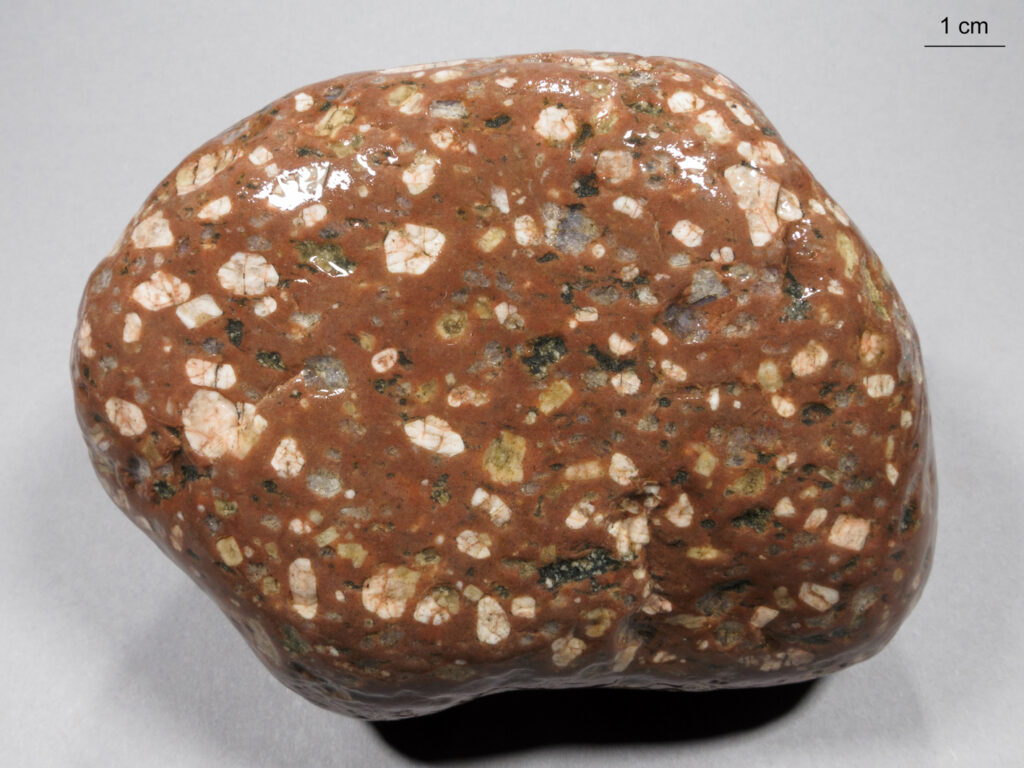

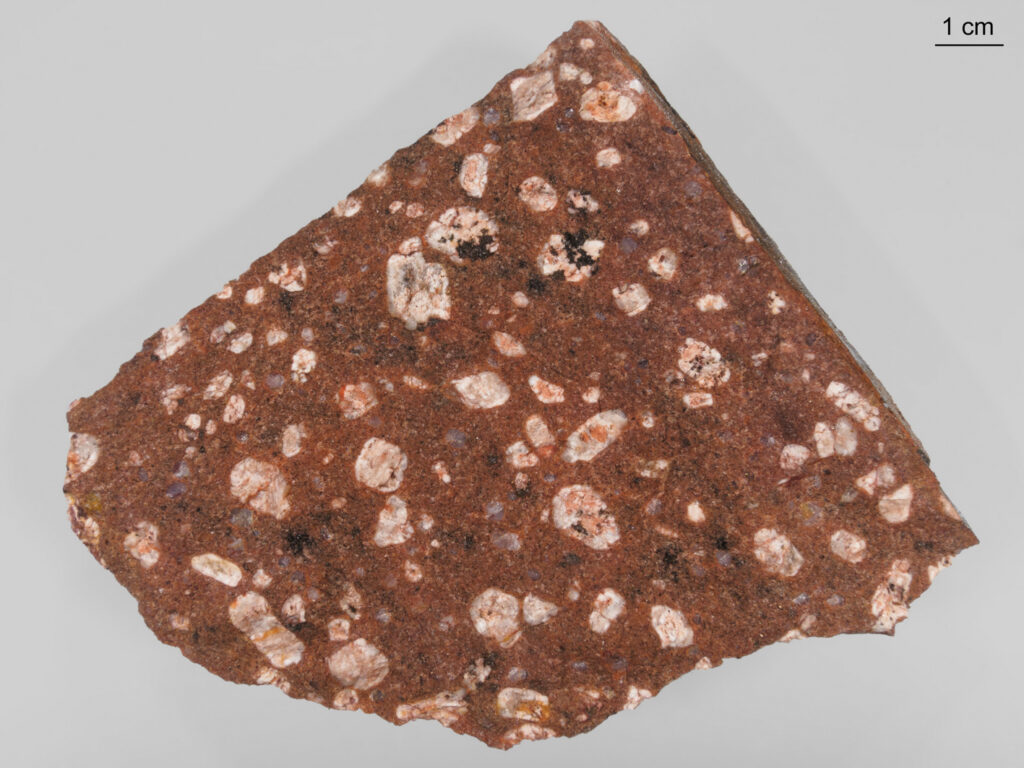

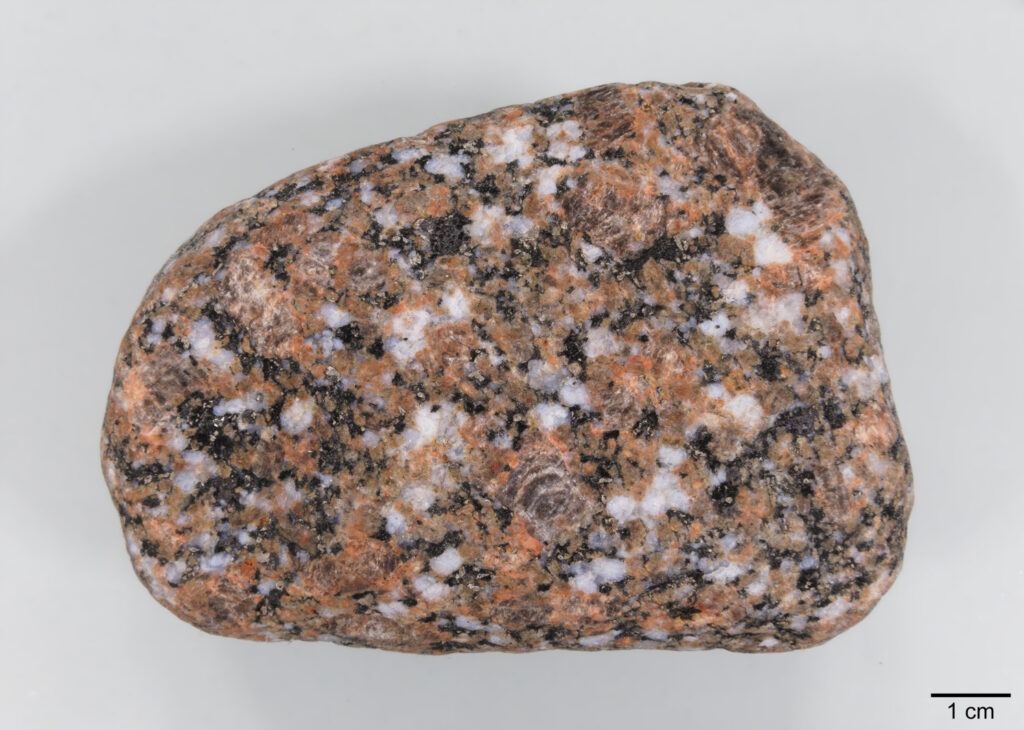

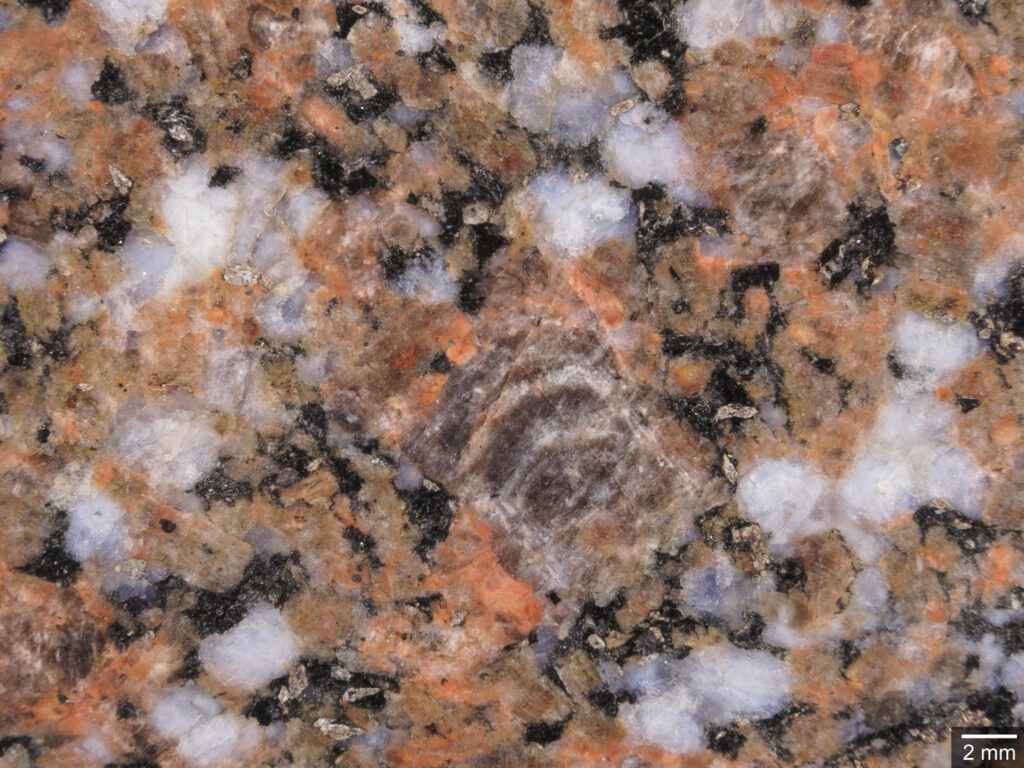

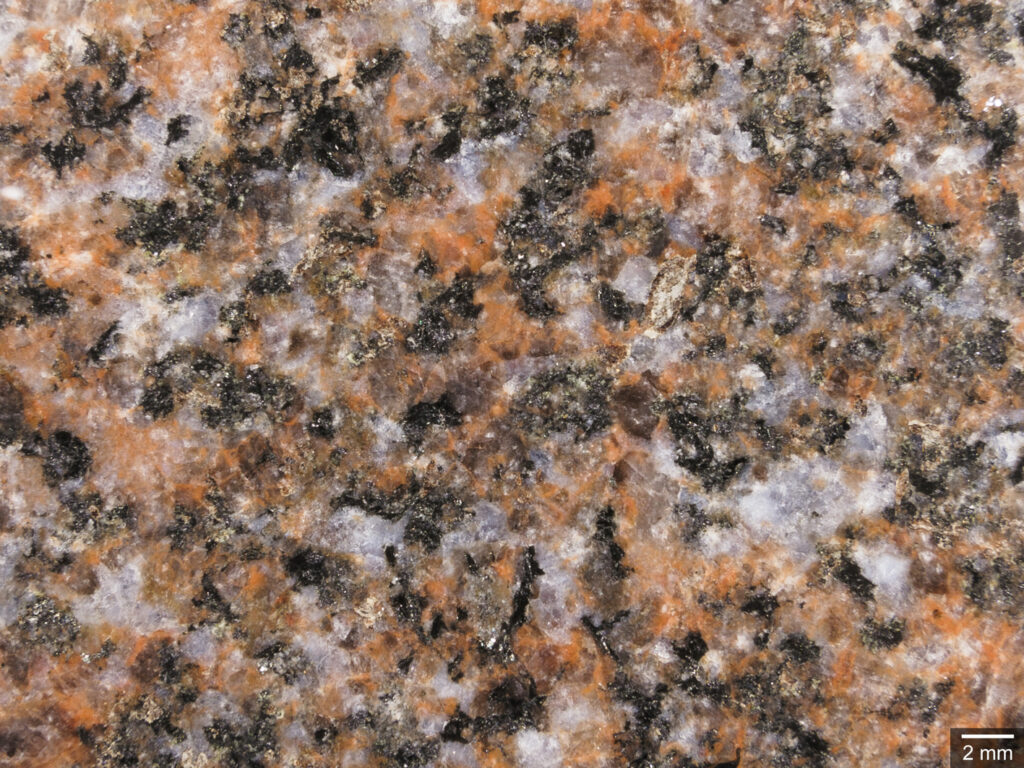

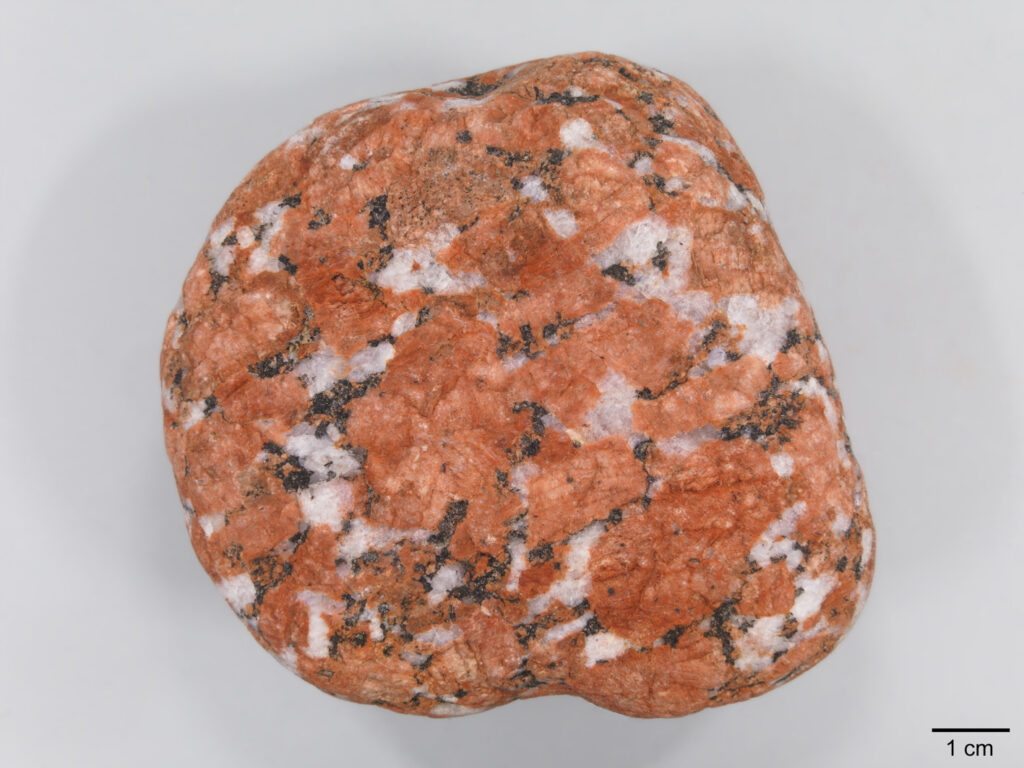

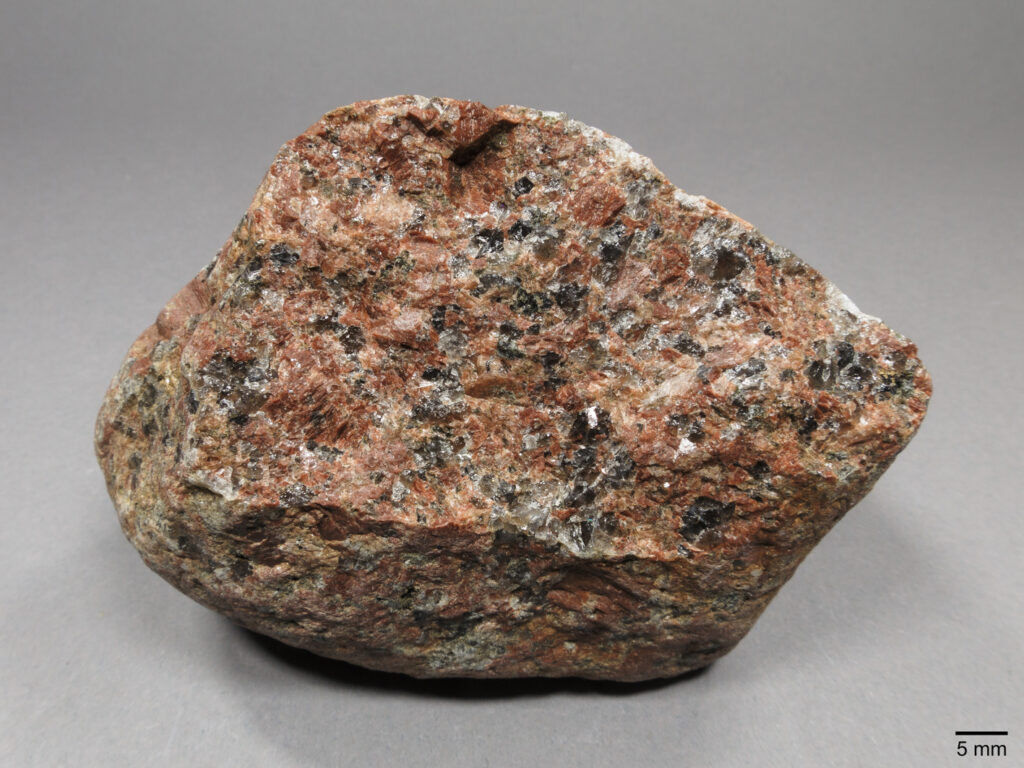

2. Geschiebefunde aus Norddeutschland

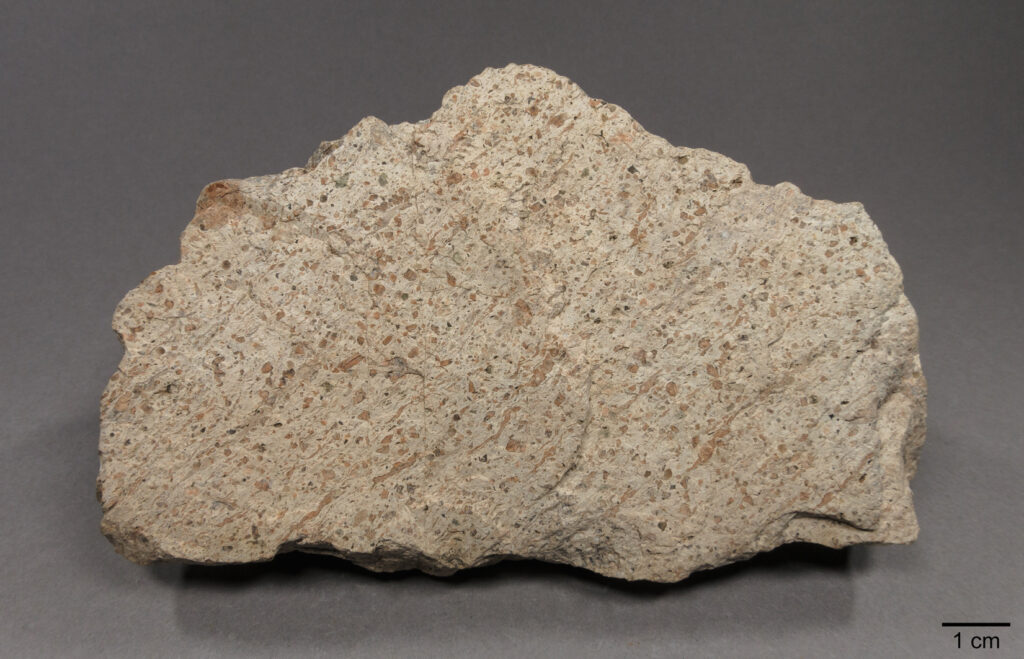

Entsprechend der geringen Ausdehnung der Vorkommen gehören Småland-Ignimbrite zu den seltenen Geschiebefunden, auch an Lokalitäten mit vorwiegend südschwedischem Gesteinsmaterial. Als allgemeines Kennzeichen gilt eine helle, rötliche, braune bis fast schwarze und dichte Grundmasse mit sehr wenigen und kleinen Feldspat-Einsprenglingen. Die Feldspäte sind weiß oder blassrot und besitzen überwiegend scharfe Umrisse. Sie werden teilweise von kurzen und gewellten Flasern umflossen, die Fiamme des eutaxitischen Gefüges. Die Fiamme ist gewöhnlich dunkler als die Matrix und kann in Folge von Rekristallisationsprozessen mittig von einer hellen Ader mit kristallinem Quarz durchzogen sein. Quarz-Einsprenglinge fehlen oder treten in geringer Menge auf. Ausschlusskriterien bei der Bestimmung und ein Hinweis auf stärker metamorph überprägte Vulkanite sind Schlieren dunkler Minerale sowie überwiegend fragmentierte („zerknackte“) oder augenförmige Feldspat-Einsprenglinge. Abb. 17 zeigt einen nach diesen allgemeinen Merkmalen als Småland-Ignimbrit bestimmten Fund. Die Ignimbrite aus Dalarna (Älvdalen-Ignimbrite) sind völlig undeformiert, einsprenglingsreicher und mit klarem Kontrast zwischen Grundmasse und Einsprenglingen.

Vereinzelt finden sich die Ignimbrite vom Idekulla-Typ als Geschiebe.

Andere Geschiebefunde von Ignimbriten lassen sich in Ermangelung von Vergleichsproben nur mit Fragezeichen nach Småland verorten, so auch der folgende, sehr helle und einsprenglingsarme Vulkanit. Teilweise scheint eutaxitisches Gefüge vorzuliegen, Anzahl und Richtung der quarzreichen Wellen sprechen aber auch für eine Rekristallisation in Folge von Entglasung und/oder leichte metamorphe Überprägung des Gesteins.

3. Literatur

HESEMANN J 1975 Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen – 267 S., 44 Abb., 8 Taf., 1 Kt., Krefeld (Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen).

NORDENSKJÖLD O 1893 Ueber archaeische Ergussgesteine aus Småland, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, N:2, Vol.I, Ser. C. No. 135 (Buchabdruck 1894, Almqvist & Wiksells).

PERSSON L 1985 Beskrivning till berggrundskartorna 1 : 50000 – Vetlanda NV och NO [Description to the maps of solid rocks Vetlanda NV and NO with a section of geophysical aspects by Bo Hesselström] – Sveriges Geologiska Undersökning Af 150+151: 138 S., 65 Abb., 30 Tab., Uppsala.

PERSSON L 1986 Berggrundskartan 6F Vetlanda NO – SGU Ser Af nr 151.

VINX R 2016 Steine an deutschen Küsten; Finden und bestimmen – 279 S., 307 farb. Abb., 5 Grafiken, 25 Kästen, Wiebelsheim (Quelle & Meyer Verl.).

WIKMAN H 1997 Berggrundskartan 5E Växjö SV, SGU Af nr 188

WIKMAN H 1998 Beskrivning till berggrundskartona Växjö SV och SO – 59 S. Sveriges Geologiska Undersökning – Uppsala 1998.

WIKMAN H 2000 Berggrundskartan 5E Växjö SO, SGU Af nr 200

WIKMAN H 2000 Berggrundskartan 5E Växjö NO, SGU Af nr 201

WIKMAN H 2000 Beskrivning till berggrundskartona 5E Växjö NO och NV – 75 S. Sveriges Geologiska Undersökning – Uppsala 2000.

WIKMAN H 2004 Berggrundskartan 5E Växjö NV, SGU Af nr 201

ZANDSTRA J G 1988 Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten ; Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië – XIII+469 S., 118 Abb., 51 Zeichnungen, XXXII farbige Abb., 43 Tab., 1 sep. Kte., Leiden etc.(Brill).

ZANDSTRA JG 1999 Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten, Foto’s in

kleur met toelichting van gesteentetypen van Fennoscandinavië – XII+412 S.,

272+12 unnum. Farb-Taf., 31 S/W-Abb., 5 Tab., Leiden (Backhuys).