- Einleitung

- Dokumentation der Geschiebefunde

2.1. Kristallingeschiebe

2.2. Sedimentärgeschiebe

2.3. Elbgerölle - Literatur

1. Einleitung

Ein Geschiebegarten und eine Geschiebe-Fossilien-Ausstellung auf dem Großen Ravensberg in Potsdam-Waldstadt bietet dem erdgeschichtlich interessierten Besucher einen Einblick in die Vielfalt an Gesteinen und Fossilien, die mit den Gletschern der nordischen Inlandvereisungen als Geschiebe in dieses Gebiet gelangten. Die Sammlung auf dem Gelände der Waldschule wurde ab 2004 durch Mitglieder der Fachgruppe Mineralogie, Geologie und Paläontologie Potsdam angelegt und wird seitdem gepflegt und erweitert. Der überwiegende Teil dieser Lokalsammlung ist der jahrzehntelangen und regen Sammeltätigkeit von Herrn Georg Engelhardt (Potsdam) zu verdanken. Die Funde stammen fast ausschließlich aus der Kiesgrube Fresdorfer Heide (abgekürzt KFH).

Geschiebegarten und Geschiebesammlung sind thematisch nach Erdzeitaltern (Sedimentärgeschiebe), Herkunft (kristalline Leitgeschiebe, Elbgerölle) oder petrographischen Kriterien geordnet. Eigens für diese Ausstellung wurden mehrere Großgeschiebe aus der KFH auf den Ravensberg gebracht. Beachtenswert ist weiterhin die hohe Fundanzahl an Windkantern. Das Gelände ist zu Fuß vom Bahnhof Rehbrücke oder von Parkmöglichkeiten am Caputher Heuweg aus erreichbar. Neuerdings säumen zahlreiche Großgeschiebe den Waldweg und geleiten den Besucher bis zum Großen Ravensberg. Der Geschiebegarten ist unregelmäßig geöffnet, Besuchern wird eine Anmeldung empfohlen. Für kleinere Gruppen und Schulklassen werden Führungen angeboten.

2015 bat mich Georg Engelhardt um eine Erfassung und Bestimmung der Kristallingeschiebe seiner Sammlung. Mittlerweile liegt die dritte Revision einer ausführlichen Dokumentation (129 S., 193 Abb.) vor, die in der Waldschule als Paperback käuflich erworben oder als pdf-Datei zum Download bereit steht. Im Folgenden wird nur eine kleine Auswahl nordischer Geschiebe aus der Sammlung G. Engelhardt gezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf den kristallinen Geschieben und Leitgeschieben, ein kurzer Abriss ist den Sedimentärgeschieben und Elbgeröllen gewidmet.

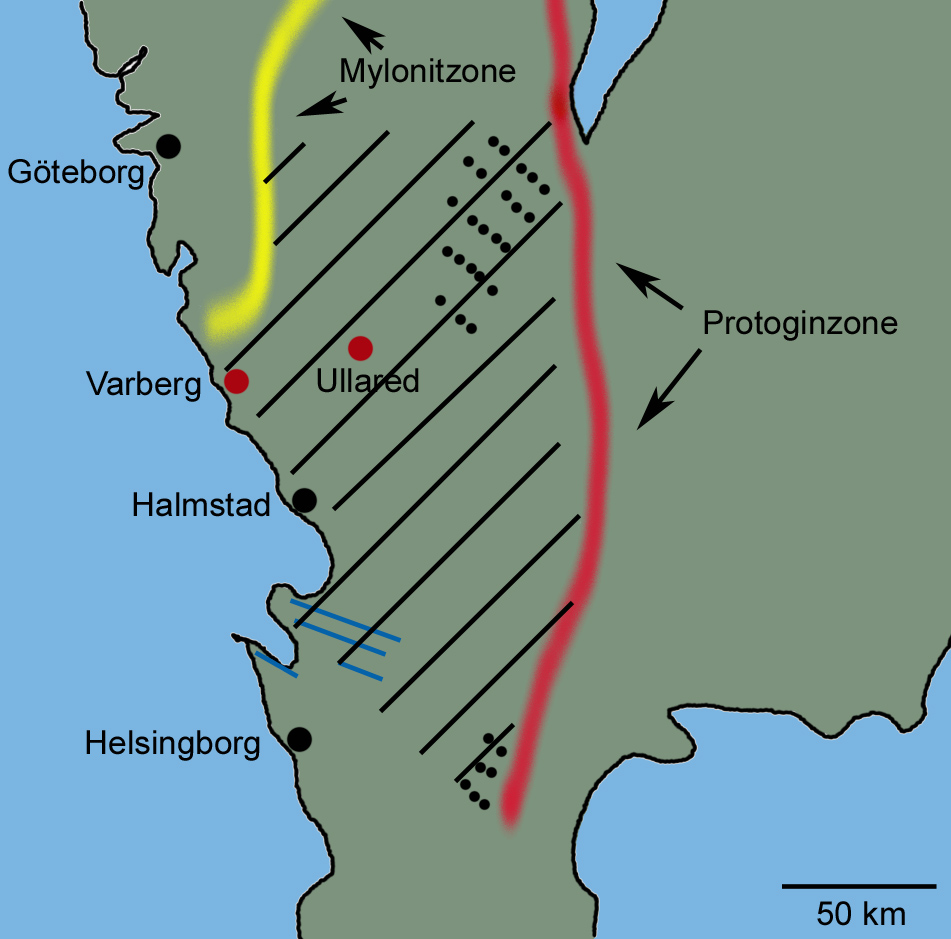

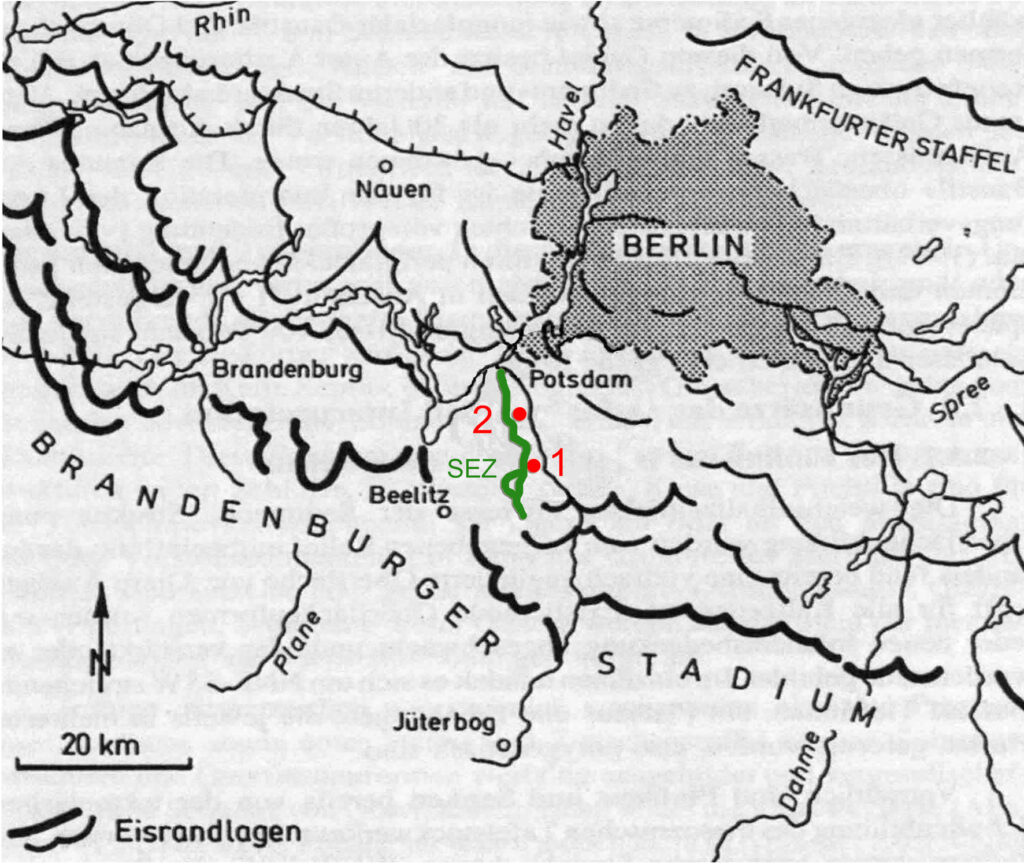

Die Kiesgrube Fresdorfer Heide liegt etwa 10 km südlich von Potsdam, im Saarmunder Endmoränenzug, einem etwa 20 km langen, annähernd in N-S Richtung streichenden Moränenrücken im unmittelbar rückwärtigen Raum der weichselkaltzeitlichen Brandenburgischen Eisrandlage (Abb. 3). In der KFH treten sandige, kiesige und schluffige sowie gröbere Gesteinslagen in ständigem Wechsel. Sie werden als eisrandnahe glaziale Ablagerungen einer Satzendmoräne aufgefasst. Die Basis bildet ein saalezeitlicher, aus Norden gestauchter Till (WEIßE 1997; Beschreibungen der Lokalität in ENGELHARDT 1997, ENGELHARDT 2016 und ENGELHARDT & SEIBERTZ 2023.

In der KFH konnten mehrere Eisvorstöße dokumentiert werden, die jeweils unterschiedliche Vergesellschaftungen von Geschieben aufweisen. In den Ablagerungen des älteren Saale-Vorstoßes finden sich viele Gesteine der ostbaltischen Geschiebegemeinschaft (Åland-Kristallin, Roter Ostsee-Quarzporphyr), im ersten weichselzeitlichen Vorstoß zahlreiche Geschiebe aller Stufen der Oberkreide, Kristallingeschiebe aus Dalarna sowie Muschelkalk-Geschiebe. Letztere stammen aus dem östlich von Berlin gelegenen Vorkommen von Rüdersdorf. Der zweite weichselzeitliche Eisvorstoß zeichnet sich durch zahlreiche violette Quarzite (darunter Västervik-Quarzite), unterkambrische Sandsteine und Åland-Gesteine aus. In den höchsten weichselzeitlichen Schmelzwasserlagen konnten temporär Anhäufungen umgelagerter Gerölle der mittelpleistozänen „Berliner Elbe“ aufgesammelt werden. Eine große Anzahl an Windkantern lässt auf eine Anreicherung größerer Steine durch Deflation und äolische Einwirkung schließen. Gegenwärtig (2024) sind sowohl Muschelkalk-Geschiebe als auch Elbgerölle nur vereinzelt in der KFH anzutreffen.

2. Dokumentation der Geschiebefunde

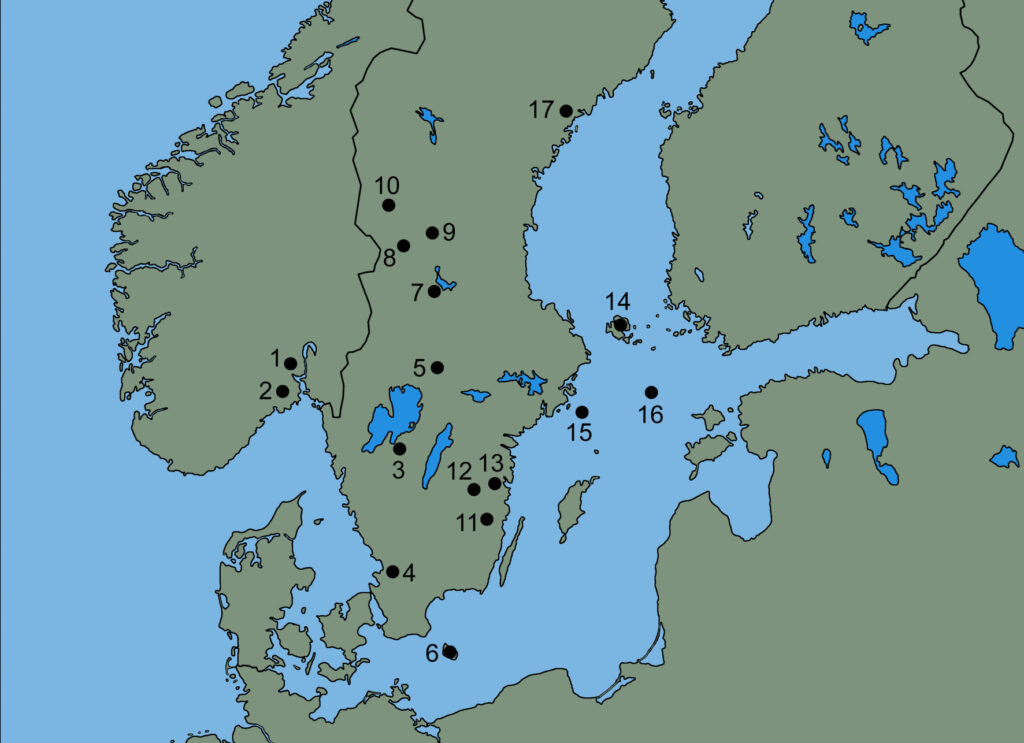

Die Herkunftsgebiete der Geschiebe erstrecken sich vom Oslograben über Schweden und den Grund der Ostsee bis nach SW-Finnland. Bei den kristallinen Geschiebetypen und Leitgeschieben lassen sich einige Besonderheiten hinsichtlich Fundhäufigkeit und Vergesellschaftung festhalten:

- Kristallingeschiebe aus Dalarna, insbesondere Vulkanite, sind für weichselzeitliche Ablagerungen ungewöhnlich häufig zu finden. Ein Teil von ihnen dürfte aus saalekaltzeitlichen Ablagerungen umgelagert worden sein. Hierzu gehören Bredvad-Porphyr, Grönklitt-Porphyrit, Älvdalen-Ignimbrite, Einsprenglingsreiche Porphyre aus Dalarna, Heden-Porphyr, Kallberget-Porphyr, Särna-Quarzporphyr und Särna-Tinguait.

- Von großer Häufigkeit sind auch Gesteine der baltischen Geschiebegemeinschaft, vor allem Åland-Rapakiwis. Das ungefähr gleiche Aufkommen von Rotem und Braunem Ostsee-Quarzporphyr weist auf einen ostbaltischen Einschlag hin, allerdings fehlen die damit assoziierten Dolomite und Kugel-sandsteine weitgehend.

- Eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Brandenburger Kiesgruben sind häufige Funde westschwedischer Leitgeschiebe wie Kinne-Diabas sowie Småland-Värmland-Granitoide vom Filipstad-Typ (porphyrische Monzogranite mit Plagioklas-Säumen um einzelne Alkalifeldspat-Ovoide). Einen westschwedischen Einfluss belegen auch klar drei Funde des Weißen Filipstad-Granits.

- Die typischen Blauquarzgranite des TIB (Småland-Granite, Typ Växjö) treten eher zurück. Småland-Porphyre vom Typ Påskallvik fanden sich mehrfach, der Typ Emarp ist selten.

- Leitgeschiebe aus NE-Småland sind durch zahlreiche Funde von Gesteinen aus dem Västervik-Gebiet belegt: Västervik-Quarzit, Västervik-Fleckengestein, Västervik-Fleckenquarzit. Vergleichs-weise selten kommen hingegen die etwas weiter südlich oder westlich beheimateten Granitoide vor (Vånevik-, Kinda- oder Flivik-Granit).

- Leitgeschiebe aus dem Oslograben treten im Brandenburger Stadium etwas häufiger als in den jüngeren weichelkaltzeitlichen Randlagen auf. Aus der KFH liegen bisher acht Funde von Rhombenporphyren sowie zwei Larvikite vor.

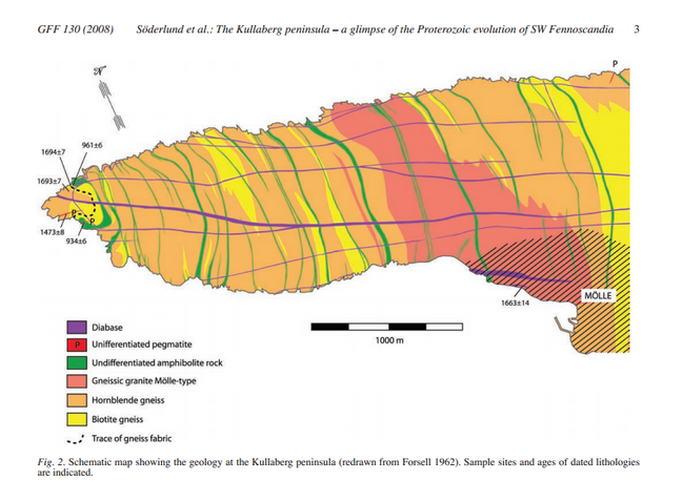

- Auch SW-schwedische Leitgeschiebe wurden beobachtet, u.a. ein Schonen-Granulit mit charnockitisierter Partie (Abb. 47-48).

- Insgesamt ist ein Zurücktreten der ost-mittelschwedischen Geschiebegemeinschaft zu beobachten (Granite vom Typ Stockholm, Uppsala-Granit, Sala-Granit, Vänge-Granit; auch schwarz-weiße Granitoide im Allgemeinen). Granat-Cordierit-Gneise vom „Sörmland-Gneis“ sind nur vereinzelt anzutreffen.

- Das Leitgeschiebe mit der weitesten „Anreise“ sind vier Funde von Nordingrå-Rapakiwis aus Nordschweden.

- gelegentliche Funde von Bornholm-Granit. Belege südschwedischer Geschiebe, z. B. Karlshamn-Granit aus Blekinge oder Schonen-Basanit und Schonen-Lamprophyr fehlen bisher.

1 Rhombenporphyr (Oslograben)

2 Larvikit (Oslograben)

3 Kinne-Diabas (Västergötland)

4 Schonen-Granulit (NW-Schonen, Halland)

5 Filipstad-Granitfamilie, weißer Filipstad-Granit (Värmland)

6 Bornholm-Granite

7 Siljan-Granit (Dalarna)

8 Öje-Basalt, Heden-Porphyr, Kallberget-Porphyr (SW-Dalarna)

9 Särna-Quarzporphyr (rot/violett), Särna-Tinguait

10 Kristallin aus Dalarna (Bredvad-Porphyr, Grönklitt-Porphyr, Venjan- Porphyr, Älvdalen-Ignimbrite, ESR-Dalaporphyr, Digerberg- Konglomerat, Garberg-Granit)

11 Påskallavik-Porphyr, Småland-Gangporphyre

12 Lönneberga-Porphyr und Lönneberga-Lapillituff

13 Västervik-Fleckengestein, Västervik-Fleckenquarzit, Västervik- Quarzit (NE-Småland)

14 Åland-Kristallin: Åland-Quarzporphyr, Åland-Ignimbrit, Hammarudda-Quarzporphyr, Åland-Ringquarzporphyr, Åland- Wiborgite, Åland-Pyterlite; post-svekofennischer Lemland-Granit

15 Brauner Ostsee-Quarzporphyr

16 Roter Ostsee-Quarzporphyr und Ostsee-Rapakiwi, wahrscheinlich vom Nordbaltischen Pluton

17 Nordingrå-Rapakiwi

2.1. Kristallingeschiebe

Alle abgebildeten Funde stammen aus der Kiesgrube Fresdorfer Heide (KFH) und sind, soweit nicht anders vermerkt, unter der jeweiligen Nummer in der Sammlung G. Engelhardt inventarisiert.

Geschiebe aus dem Gebiet des Oslograbens finden sich nur vereinzelt in Brandenburg. Funde von Rhombenporphyren sind bis in das Gebiet der Oder belegt, vergleichsweise häufig kommen sie im Brandenburger Stadium vor (SCHNEIDER & TORBOHM 2020). Aus der KFH liegen bislang 8 Funde vor.

Bedeutend seltener sind Larvikit-Geschiebe, von denen bisher 2 Exemplare in der KFH gefunden wurden. Die im angewitterten Zustand eher unauffälligen Gesteine können mit den wesentlich häufigeren Anorthositen verwechselt werden. Zur Unterscheidung gilt es, auf teils rhombenförmige Anschnitte der ternären Feldspäte im Larvikit zu achten. Ternäre Feldspäte zeigen eine Streifung, die unabhängig vom Lichteinfall sichtbar ist; die polysynthetische Verzwilligung der Plagioklase in Anorthositen nur in Reflektionsstellung.

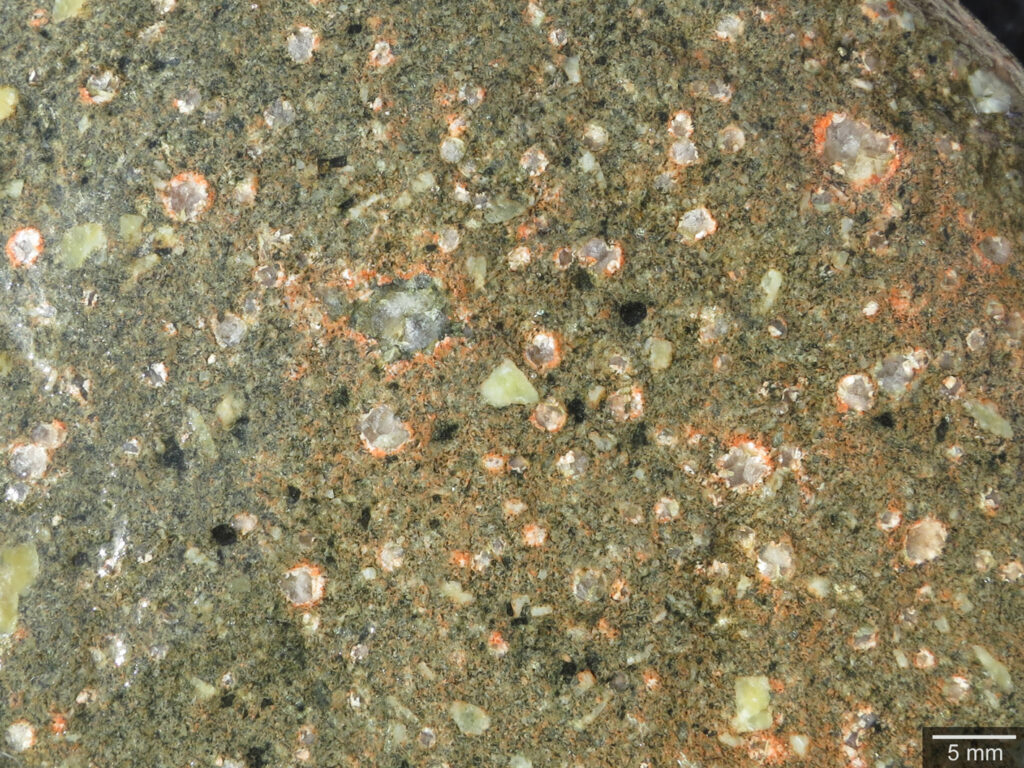

Vulkanite aus Dalarna treten in der KFH häufig und in großer Vielfalt auf. Bredvad- und Grönklitt-Porphyr sind die häufigsten Vertreter, gefolgt von Älvdalen-Ignimbriten, Einsprenglingsreichen Porphyren und Särna-Quarzporphyr. Seltener sind der Kallberget-Porphyr (bisher 3 Funde) und der Heden-Porphyr (1 Fund) aus dem südlichen Vulkanitgebiet in Dalarna, ebenso der Särna-Tinguait (1 Fund). Ebenfalls aus Dalarna stammt das Digerberg-Konglomerat (Abb. 14).

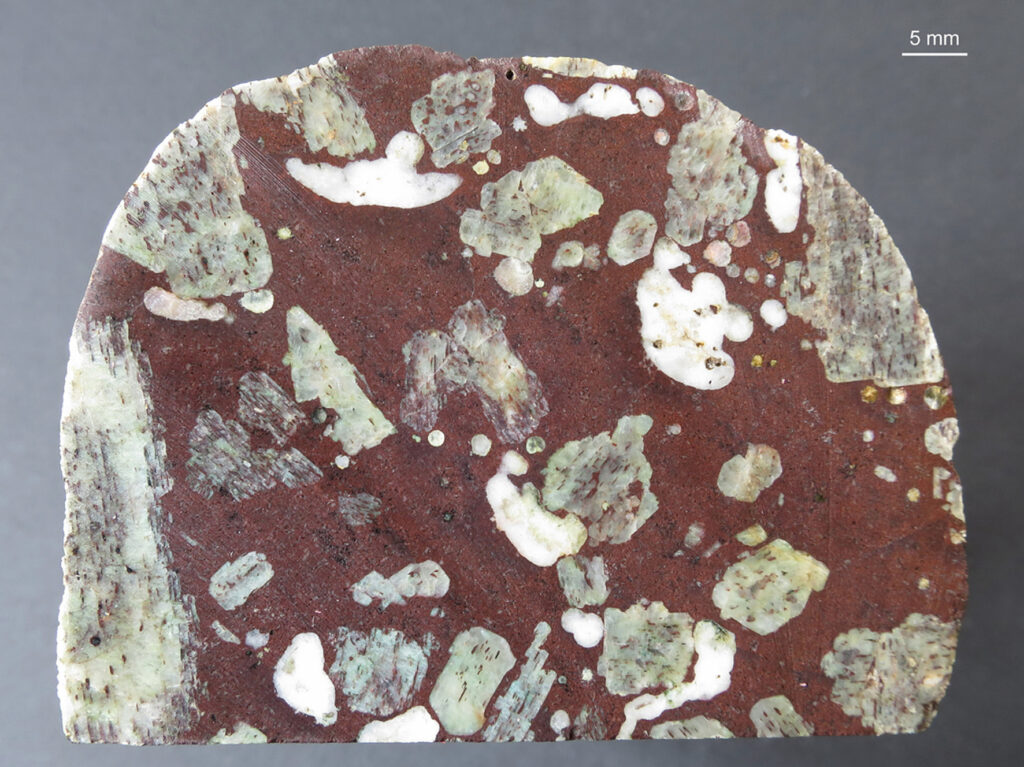

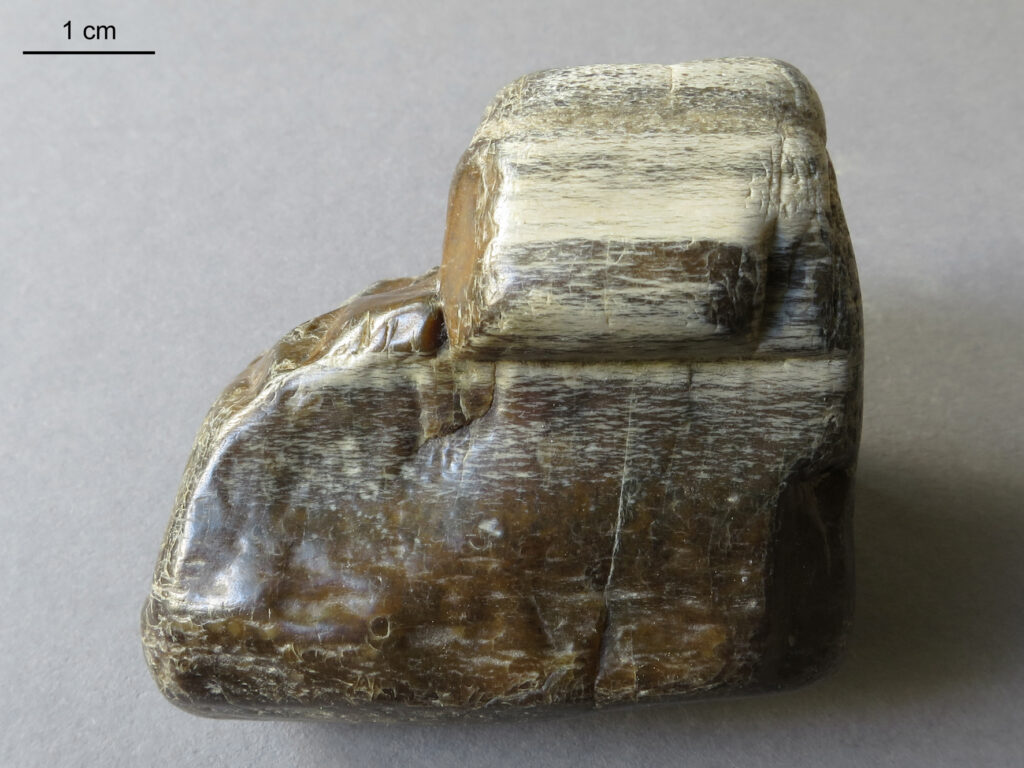

Der Särna-Tinguait ist mit einem Alter von 285 Mill. Jahre wesentlich jünger als die ca. 1,7 Milliarden Jahre alten Dala-Vulkanite, zudem ein seltenes Leitgeschiebe. Es stammt aus Gängen in der Nähe eines kleinen Alkaligestein-Massivs im nördlichen Dalarna, die das Grundgebirge und den Dala-Sandstein durchschlagen.

In der rotbraunen und sehr feinkörnigen Grundmasse liegen weiße Mandeln (Quarz, HCl-Test negativ) sowie grüne Plagioklas-Einsprenglinge mit einer auffälligen Streifung entlang der Spaltflächen. Die Plagioklase weisen teilweise „ausgefranste“ Ränder auf (links im Bild) und befanden sich zum Zeitpunkt der Erstarrung des Magmas in Auflösung (magmatische Korrosion).

Solche in der Geschiebekunde als „Öje-Diabasporphyrit“ bezeichnete feinkörnige basaltische Gesteine mit großen Plagioklas-Einsprenglingen, die eine auffällige parallele Zeichnung entlang ihrer Spaltrichtung aufweisen, stammen nicht aus Dalarna, wie Untersuchungen von M. Bräunlich vor Ort ergaben. Die Herkunft dieses Geschiebetyps ist unbekannt (nördliche Ostsee?). Der Geschiebetyp wurde in der KFH gehäuft gefunden.

Einen attraktiven basaltischen Mandelstein aus der KFH mit weißem und rotem Achat zeigt Abb. 47-50 im Artikel Basaltische Mandelsteine, einen einschlussführenden Diabas Abb. 18-19 im gleichnamigen Artikel.

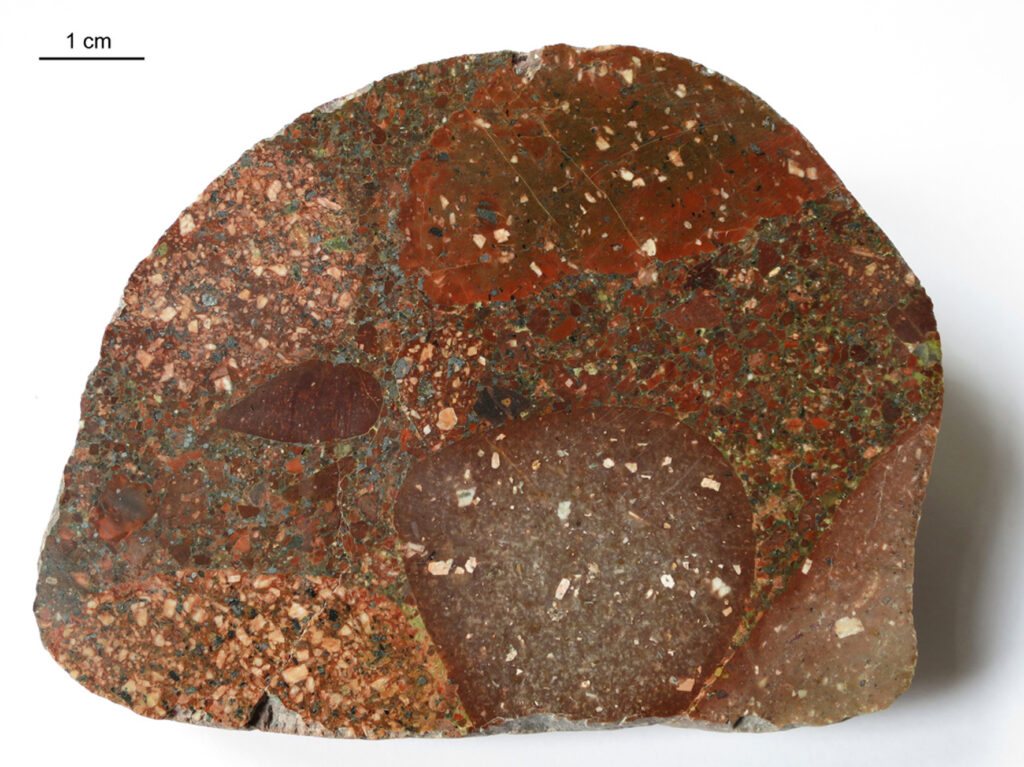

Von den Småland-Vulkaniten ist der Påskallavik-Porphyr ein häufiger Fund in der KFH, während der Emarp-Porphyr bisher nicht in Erscheinung trat. In großer Zahl fanden sich auch die als Hälleflinta bezeichneten Metavulkanite, von denen ein großer Teil aus Småland stammen dürfte (Småland-Hälleflinta). Mehrere Funde heller Aschentuffe mit kantigen und rotbraunen bis braunen Vulkanit-Fragmenten wurden als Lönneberga-Lapillituff bestimmt, ein Leitgeschiebe für das mittlere Småland.

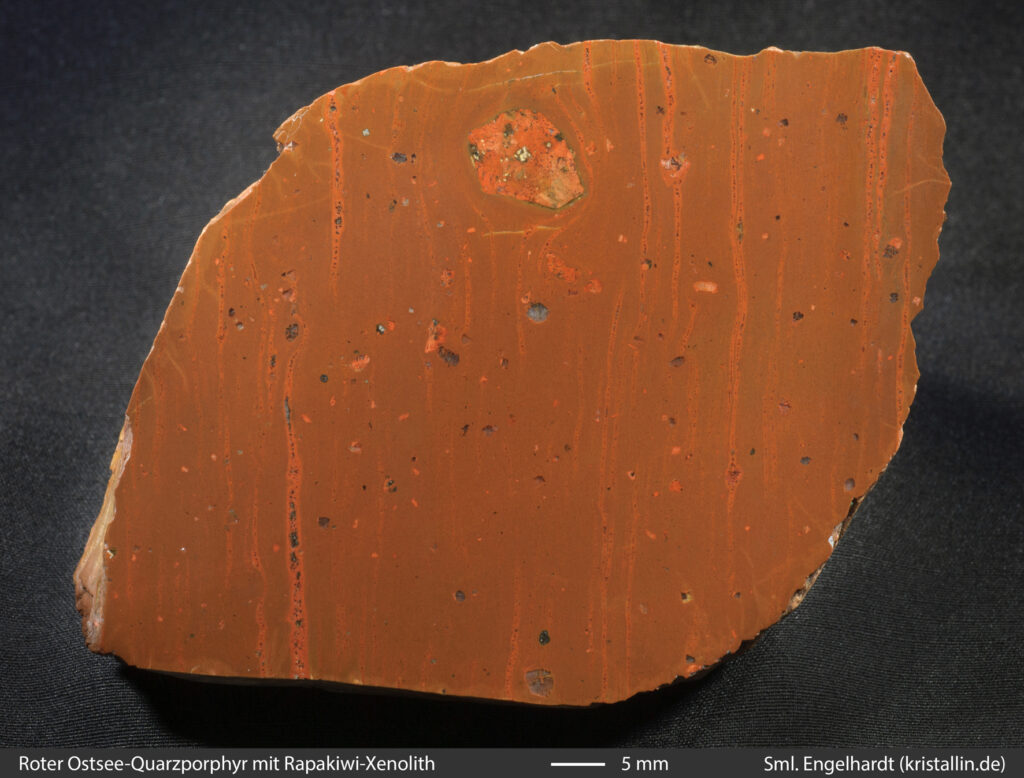

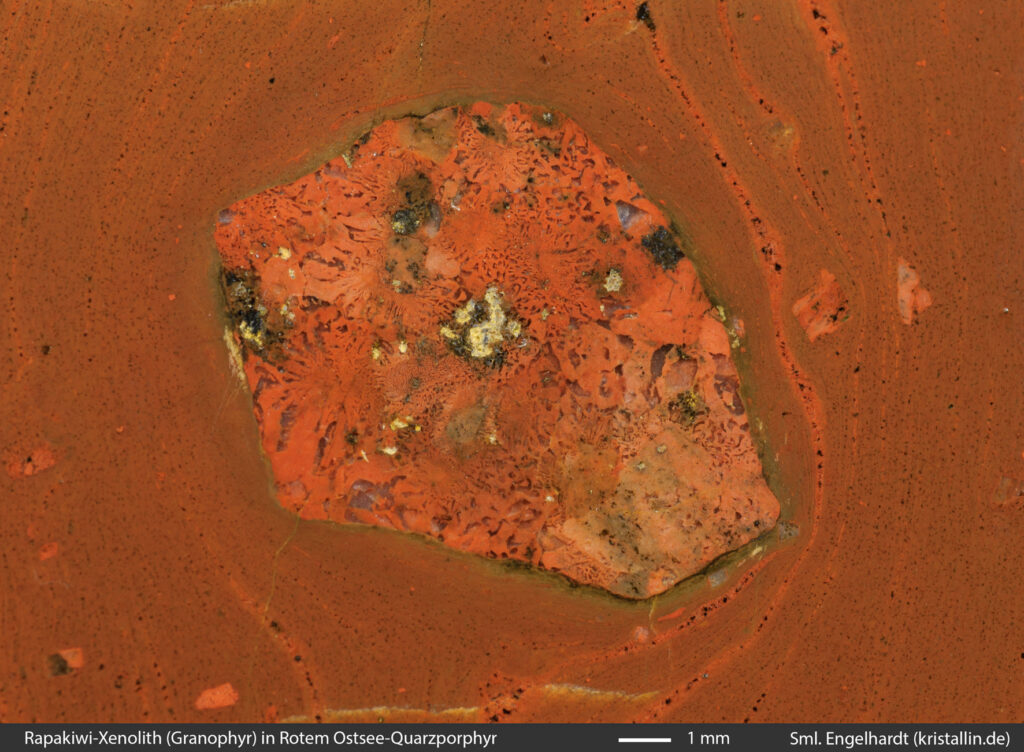

Zu den Vulkaniten aus der nördlichen Ostsee zählen der Rote und der Braune Ostsee-Quarzporphyr. Biede sind ein häufiger Fund in der KFH. Der in der Geschiebekunde als Ostsee-Syenitporphyr bezeichnete Geschiebetyp wurde einmal, Bottensee-Porphyre bisher nicht angetroffen. Der Rote Ostsee-Quarzporphyr stammt sehr wahrscheinlich aus einem Rapakiwi-Vorkommen (Nordbaltischer Pluton). Bemerkenswert ist der Fund eines Roten Ostsee-Quarzporphyrs als Ignimbrit mit einem Fremdgestein-Einschluss eines Granophyrs (Rapakiwi-Gefügevariante).

Alle Varianten quarzporphyrischer Rapakiwis aus Vorkommen von Åland fanden sich in großer Zahl in der KFH: Åland-Quarzporphyr (Skeppsvik-Typ, Toedding-Typ, dunkle Variante), Hammarudda-Quarzporphyr, Ringquarzporphyr. Ein seltener Fund sind Åland-Quarzporphyre mit eutaxitischem Gefüge (Åland-Ignimbrit, Abb. 21-22). Das ungewöhnlich große Stück von etwa 20 cm Breite entspricht nur bedingt den Anstehendproben von der kleinen Schäre Blå Klobben, westlich von Åland. Vermutlich gibt es weitere, bisher unbekannte Vorkommen unter Wasser. Die dicken und aushaltenden, quer durch das Gestein verlaufenden roten Fiamme sind ein Indiz für eine hohe Dynamik bzw. explosive Wucht während seiner Ablagerung in einem pyroklastischen Strom.

Auffällige Geschiebefunde sind Vulkanite mit primär vulkanischen Gefügemerkmalen wie Aschentuffe mit akkretionären Lapilli, Sphärolithporphyre und Vulkanite mit kugeligen Lithophysen („Kugelfelse“).

Die helle und feinkörnige Tuffmatrix enthält wenige Einsprenglinge aus weißem Feldspat und transparentem Quarz sowie feine Schuppen dunkler Minerale (Glimmer, Chlorit o.ä.). Die eiförmigen Lapilli sind grünlich gefärbt und scheinen eine von der Tuffmatrix abweichende Zusammen-setzung zu besitzen. Der Geschiebetyp (Abb. 23) sollte nicht als „Dala-Pisolith“ bezeichnet werden. Zum einen ist „Pisolith“ eine sedimentologische Bezeichnung, zum anderen sind ganz ähnliche Vulkanite auch aus Småland (Lönneberga-Silverdalen) und den Svekofenniden bekannt.

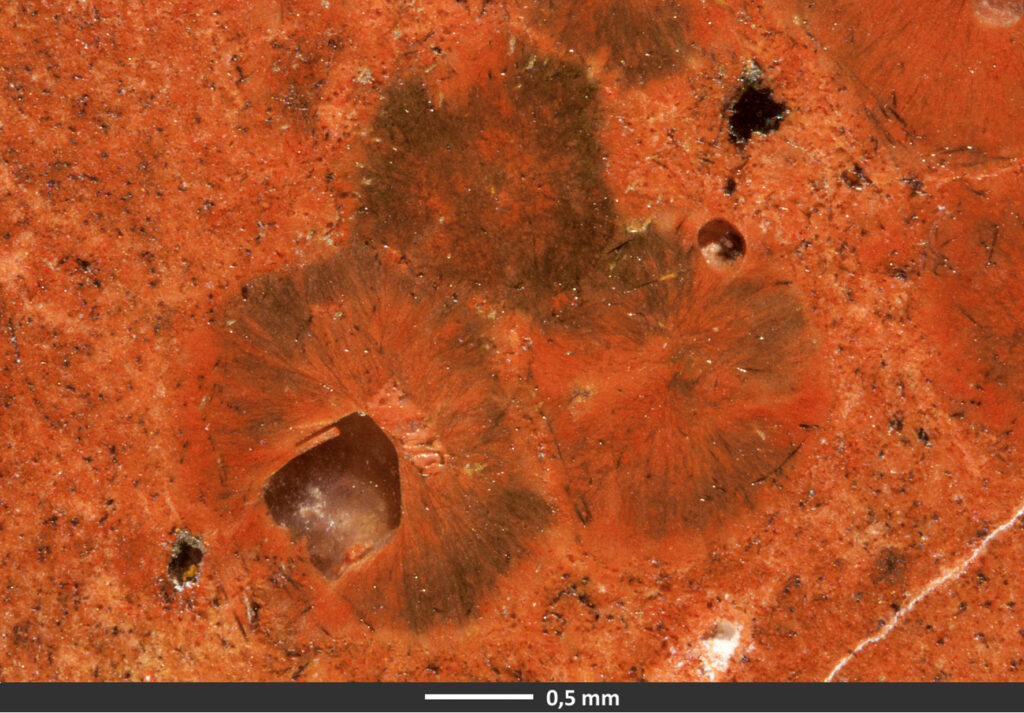

Sphärolithe (Sphärolithporphyre Abb. 24-27) sind aus radialstrahligen Kristallaggregaten aufgebaute, meist aus Alkalifeldspat und Quarz bestehende Gebilde. Sphärolithische Texturen entstehen, wenn glasreiche rhyolithische bis dacitische und hinreichend unterkühlte Schmelzen zur Kristallisation gezwungen, aber nur wenige Kristallisationskeime vorhanden sind.

Der graue Sphärolithporphyr in Abb. 26-27 besitzt eine helle und feinkörnige Grundmasse aus Quarz, Feldspat und einem dunklen und nadelförmigen Mineral. Vereinzelt finden sich Butzen aus Quarz und rotem Alkalifeldspat. Das dunkle Mineral ist auch innerhalb der Sphärolithe erkennbar. Es könnte sich um Riebeckit handeln, einem Na-Amphibol, dafür spricht auch der auffallende bläuliche Farbstich der polierten Schnittfläche. Sphärolithe mit dunklen Mineralen (Riebeckit) sind selten, nach ZANDSTRA 1988: 149-152 sollen sie aus Nordschweden stammen.

Das harte und sehr zähe Gestein Abb. 29-30 besitzt eine feinkörnige braune Matrix, in die zahlreiche mit Quarz gefüllte Lithophysen (mineralgefüllte Hohlräume in Vulkaniten) eingebettet sind, teils mit erkennbar konzentrischem Aufbau. Wenige eckige Feldspat-Einsprenglinge finden sich sowohl in der Matrix, als auch innerhalb der Lithophysen. Ungeklärt ist bei diesem Fund, ob es sich um ein nordisches Geschiebe oder einen Vulkanit südlicher Herkunft handelt, der mit der Berliner Elbe in dieses Gebiet gelangte.

Der Quarzporphyr (Rhyolith) Abb. 30 steht exemplarisch für die zahlreichen Einzelfunde von Vulkaniten mit auffälligem, „exotischem“ oder besonders farbenfrohem Erscheinungsbild. Vor allem Rhyolithe („Quarzporphyre“) zeichnen sich durch eine große Vielfalt und Variabilität hinsichtlich Farbe und Einsprenglingsdichte aus. Der verständliche Wunsch nach einer Beheimatung solcher Geschiebe lässt sich oftmals nicht befriedigen, weil im nordischen Grundgebirge unzählige Gänge und Kleinvorkommen existieren, von denen nur ein Bruchteil beprobt wurde, zudem Porphyre in verschiedenen, auch weit voneinander entfernten Vorkommen ganz ähnlich aussehen können.

Das Gestein ist für einen Gabbro, dessen Korngrößen sich im Regelfall zwischen 3-5 mm bewegen, ausgesprochen grobkörnig. Die Plagioklasleisten erreichen eine Länge von 5 cm Länge, dazwischen liegen grünlich angewitterte Pyroxen-Aggregate. Die Einregelung der Plagioklase dürfte auf magmatische Lamination zurückzuführen sein. Das Mineralgefüge weist nicht die für Plutonite typische Verzahnung der Mineralkörner auf, eher ähnelt es dem eines Dolerits.

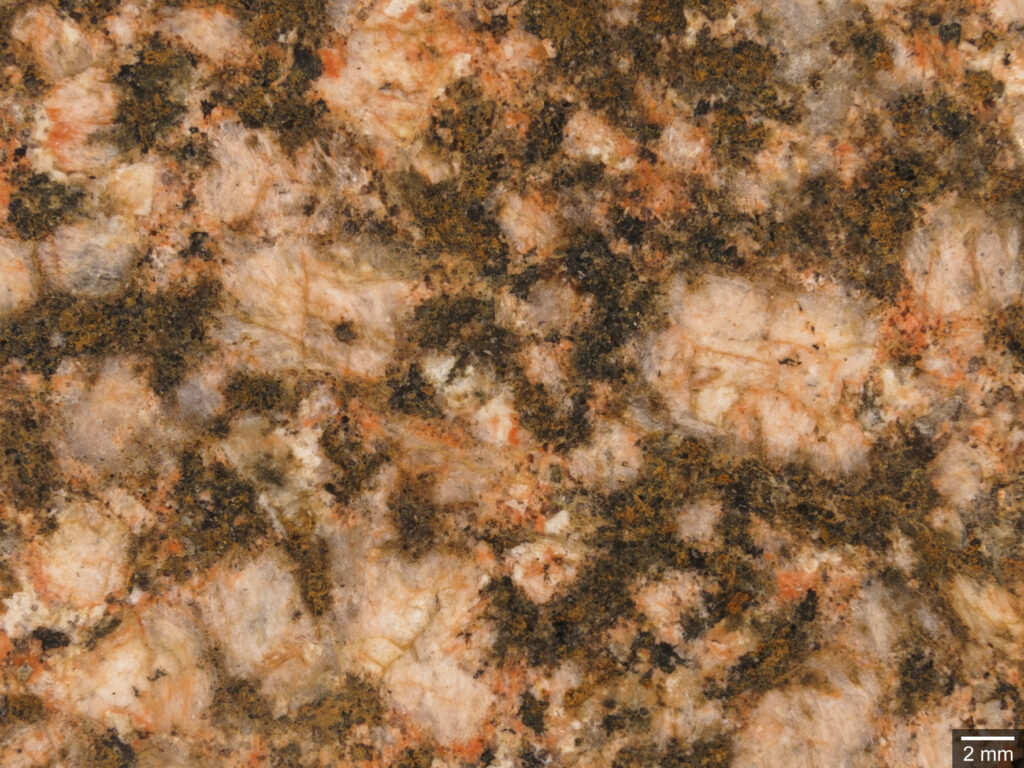

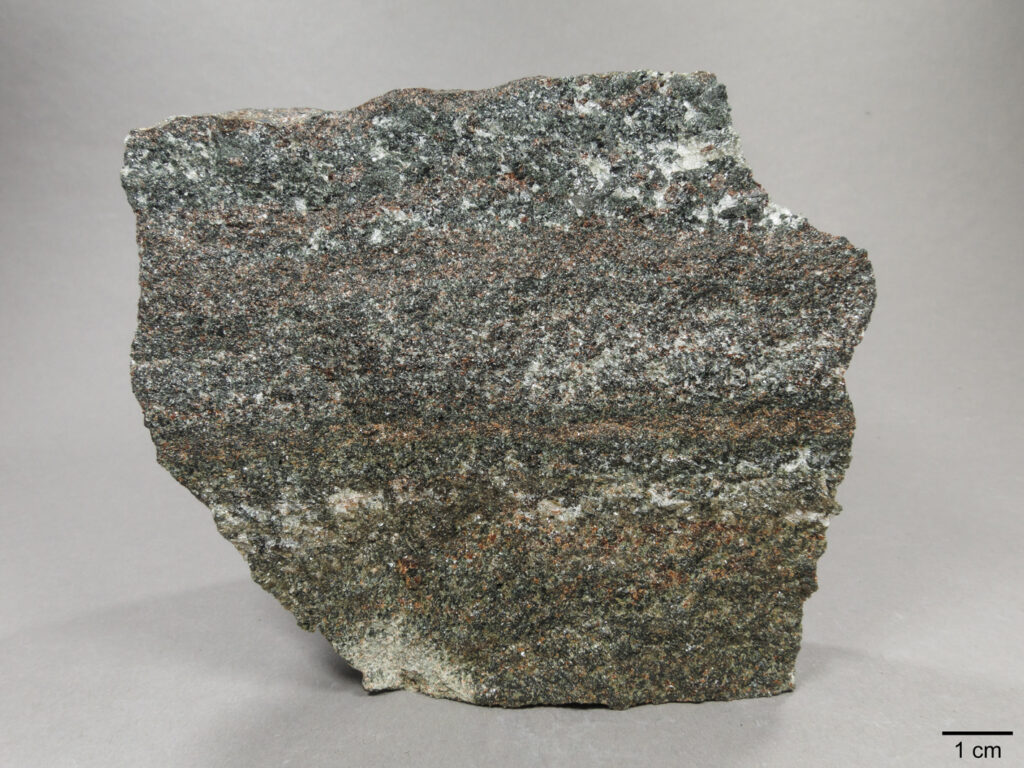

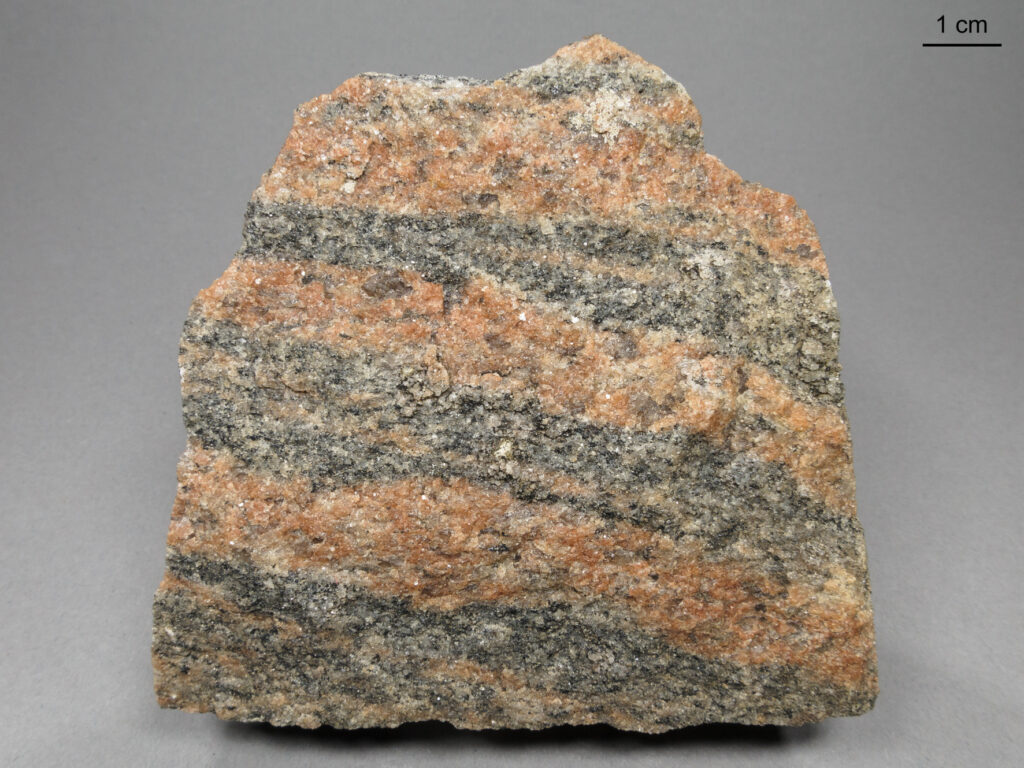

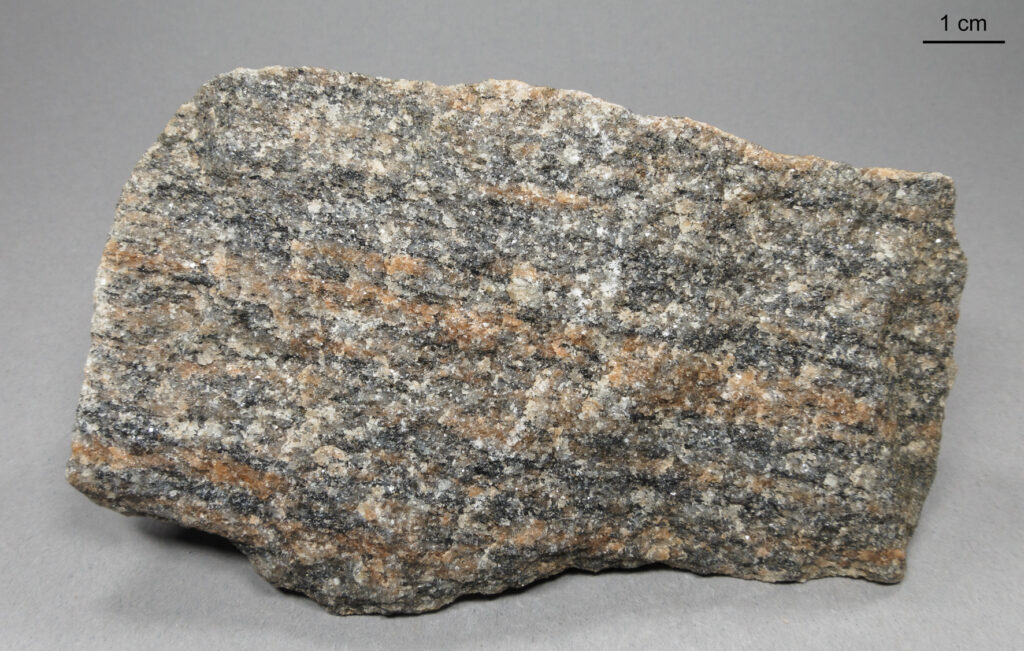

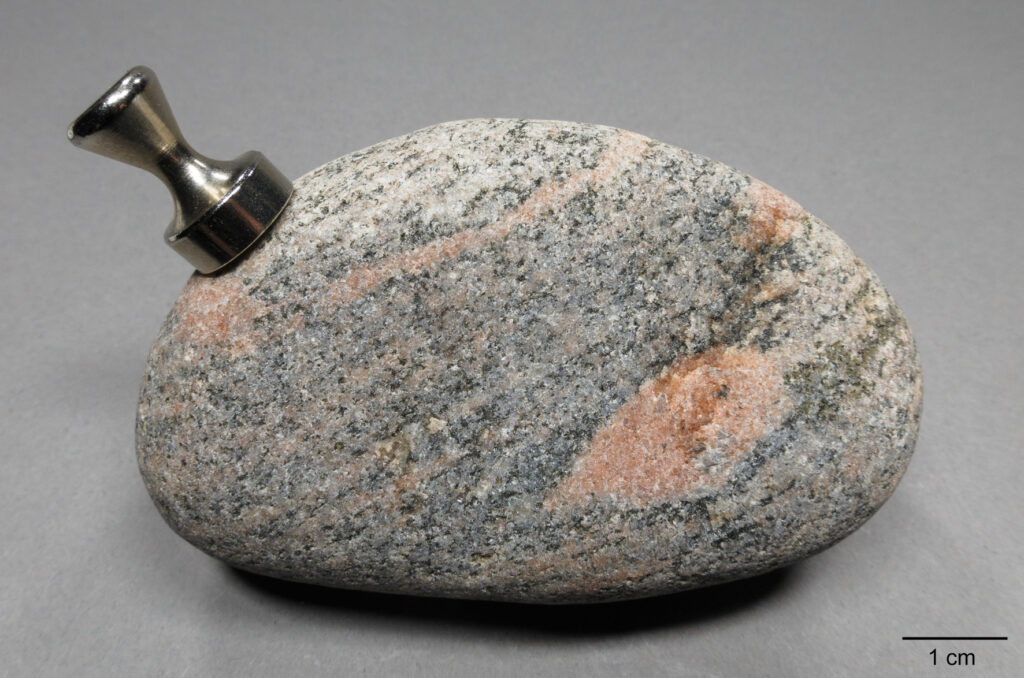

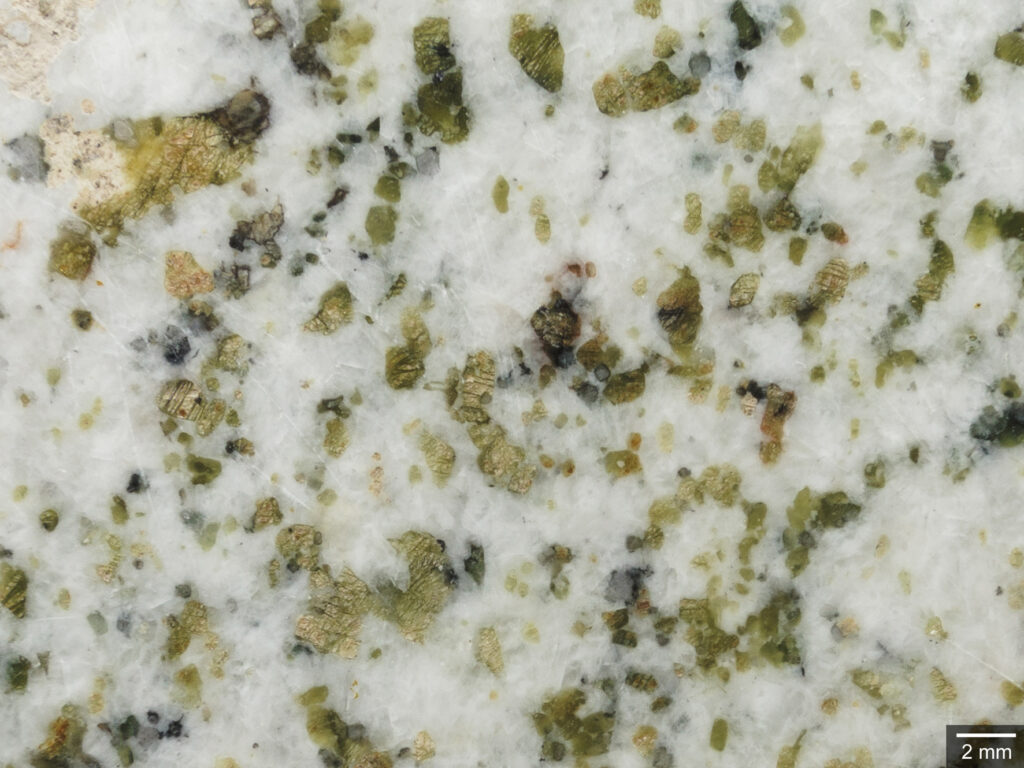

Småland-Värmland-Granitoide: die typischen roten und bunten Småland-Granite mit Blauquarz sowie regional spezifische Vertreter aus Ost- und Nordost-Småland (Kinda-Granit, Vanevik-Granit etc.) sind in der KFH nur vereinzelt anzutreffen. Im Vergleich zu anderen brandenburgischen Fundlokalitäten ist aber eine bemerkenswerte Fundhäufung Filipstad-Granittypen zu verzeichnen, deren Herkunft zumindest teilweise in Westschweden (Värmland) liegen dürfte. Es handelt sich um biotitreiche und schwach bis mäßig deformierte porphyrische Granite („Trikolore-Granite“) aus rotem und/oder grauviolettem Alkalifeldspat, Blauquarz und hellem Plagioklas; dieser bildet auch Säume um einzelne gerundete Alkalifeldspäte. Für Anteile einer westschwedischen Geschiebegemeinschaft sprechen mehrere Funde von Kinne-Diabas und drei Funde des seltenen Weißen Filipstad-Granits (Abb. 34). Das Anstehende dieses Gesteins ist nicht bekannt, es wurde bisher nur als Nahgeschiebe in Värmland (SCHEERBOOM H & A 2010) gefunden. Sein Gefüge dürfte in Skandinavien einzigartig sein, damit ist er ein guter Kandidat für ein Leitgeschiebe.

Rapakiwi-Granite treten der in KFH in allen bekannten Gefügevarianten auf: Quarzporphyre, Granitporphyre, Aplitgranite, Porphyraplite, Granophyre, Prick-Granite, gleichkörnige Granite, porphyrische Granite, Pyterlite und Wiborgit. Zahlreiche Funde konnten dem Åland-Pluton zugeordnet werden. Das Satelliten-Vorkommen von Kökar lieferte offenbar nur wenige Geschiebe. Ebenfalls von Åland stammt, aber nicht zu den Rapakiwi-Graniten gehört der Lemland-Granit. Rapakiwis vom westfinnischen Festland (Vehmaa- und Laitila-Pluton) sowie vom nordschwedischen Rödö-Massiv sind nicht dokumentiert. Drei Rapakiwi-Geschiebe wurden dem Vorkommen von Nordingrå (Nordschweden) zugeordnet (Abb. 36-37), ein weiteres (Ostsee-Rapakiwi) dem Nordbaltischen Pluton, ein vollständig unter Wasser liegendes Rapakiwi-Vorkommen zwischen den Åland-Inseln und den Inseln Hiiumaa und Saaremaa vor der estnischen Küste (BRÄUNLICH 2016).

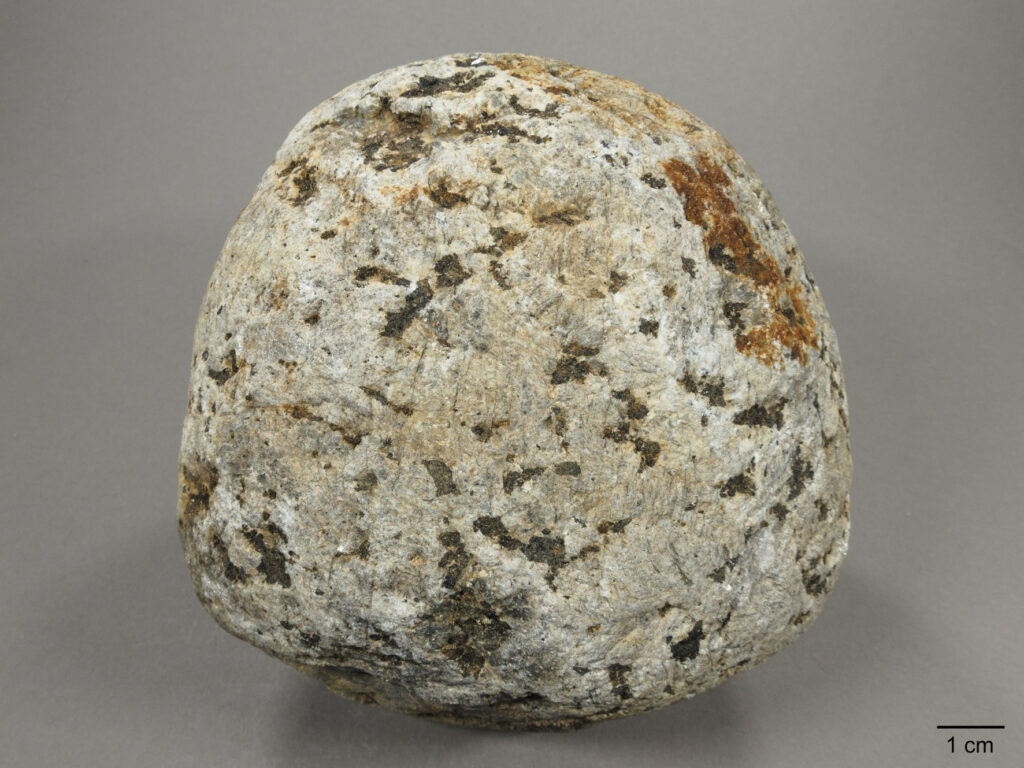

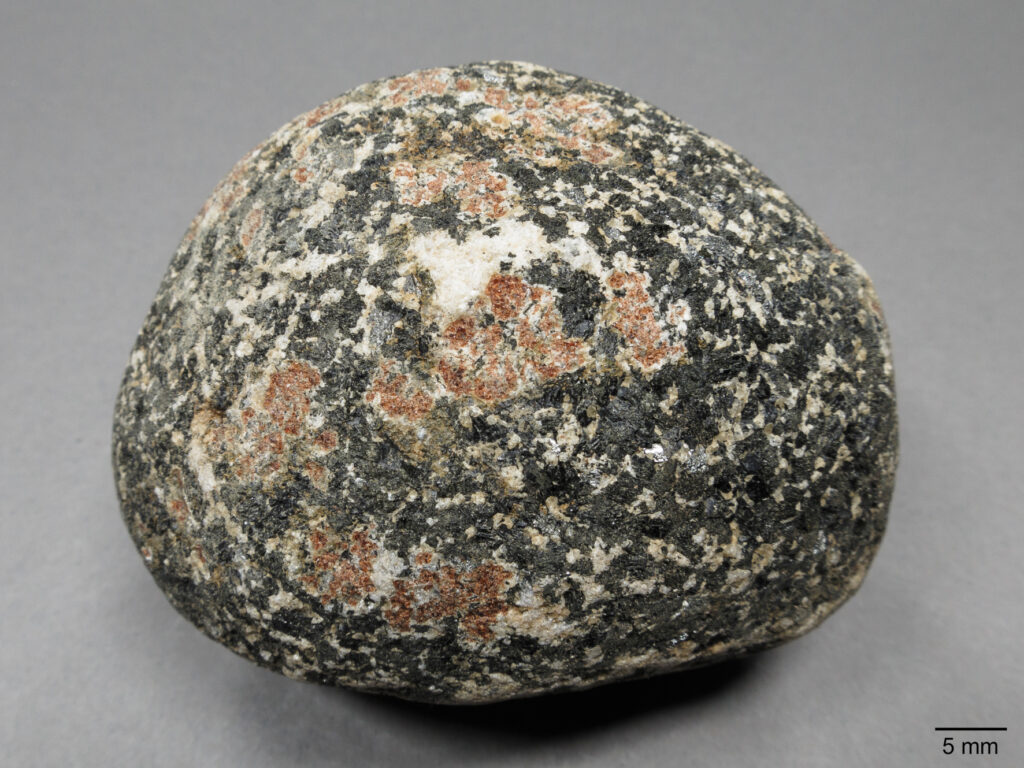

Die Leitgeschiebe mit der weitesten „Anreise“ sind die Nordingrå-Rapakiwis aus Nordschweden. Der auf den ersten Blick eher unscheinbare porphyrische Rapakiwi enthält helle und rechteckige Alkalifeldspat-Einsprenglinge, wenige hellgraue und größere Quarze sowie grünlichbraun verwitternde Hornblende als dunkles Mineral. In der Grundmasse sind blassrote graphische Quarz-Feldspat-Verwachsungen erkennbar.

Als weitere Funde von granitoider Geschieben sind zu nennen: „Bottnischer“ Gneisgranit, Granite aus Bornholm und aus Mittelschweden (Uppsala-Granit), diverse Pegmatite, Aplite und Schriftgranite, turmalinführende granitoide Gesteine („Turmalingranit“) und Zweiglimmergranite.

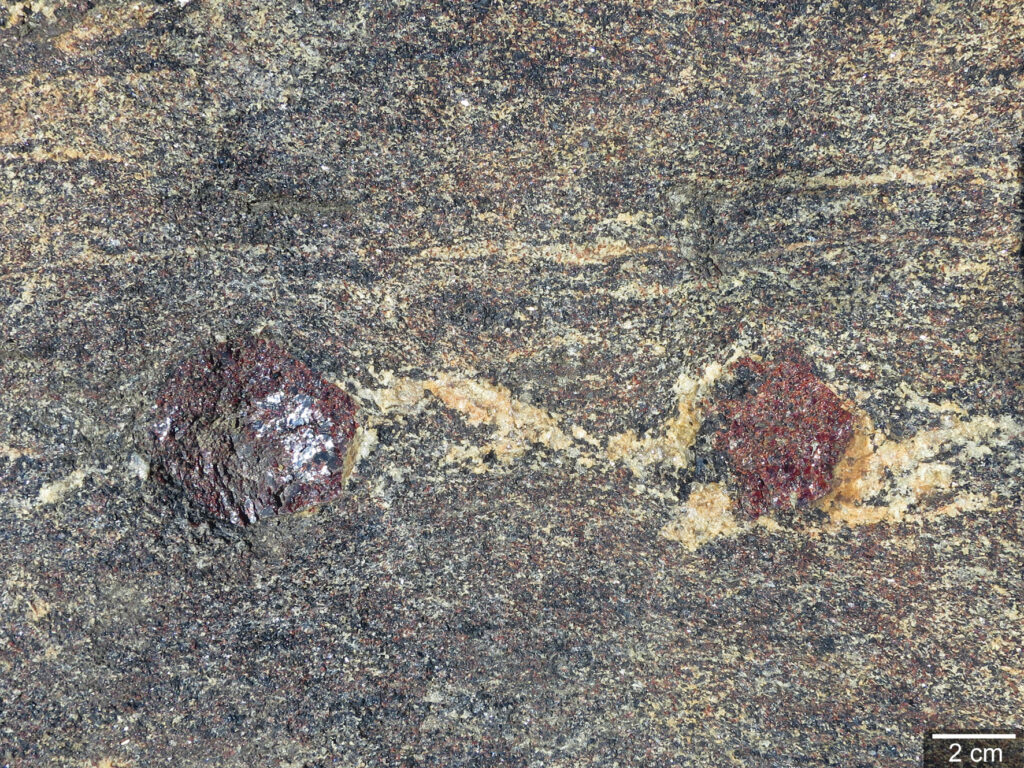

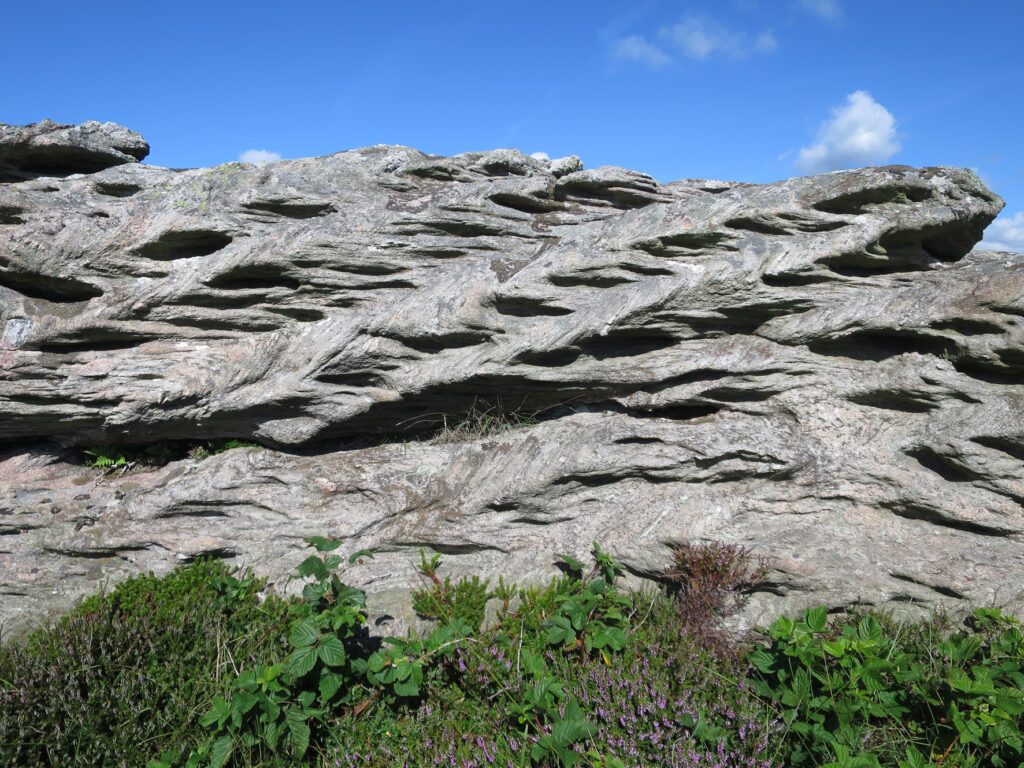

Auf dem Gelände der Waldschule wurden mehrere Großgeschiebe von Metamorphiten aufgestellt, die mit einer angeschliffenen Fläche versehen wurden, darunter zwei Augengneise und ein migmatitischer Paragneis mit großen roten Granat-Porphyroblasten („Sörmland-Typ“). Herausragende Exponate sind ein großer Amphibolit (Abb. 38-39) sowie ein Västervik-Fleckengestein (Abb. 44-45) mit einem bemerkenswerten, durch partielle Verwitterung entstandenen Relief auf der Oberfläche.

Marmor entsteht bei der Metamorphose von Kalksteinen und Dolomiten. Tonige Verunreinigungen begünstigen die Entstehung von Silikat-mineralen, z. B. grünem forsteritischem (Mg-reichem) Olivin bzw. Ser-pentinmineralen oder Diopsid. Diese petrographisch korrekt als unreiner Marmor bezeichneten Gesteine werden auch „Silikatmarmor“ oder „Ophicalcit“ genannt, können sehr attraktiv aussehen und fallen als Geschiebe ins Auge.

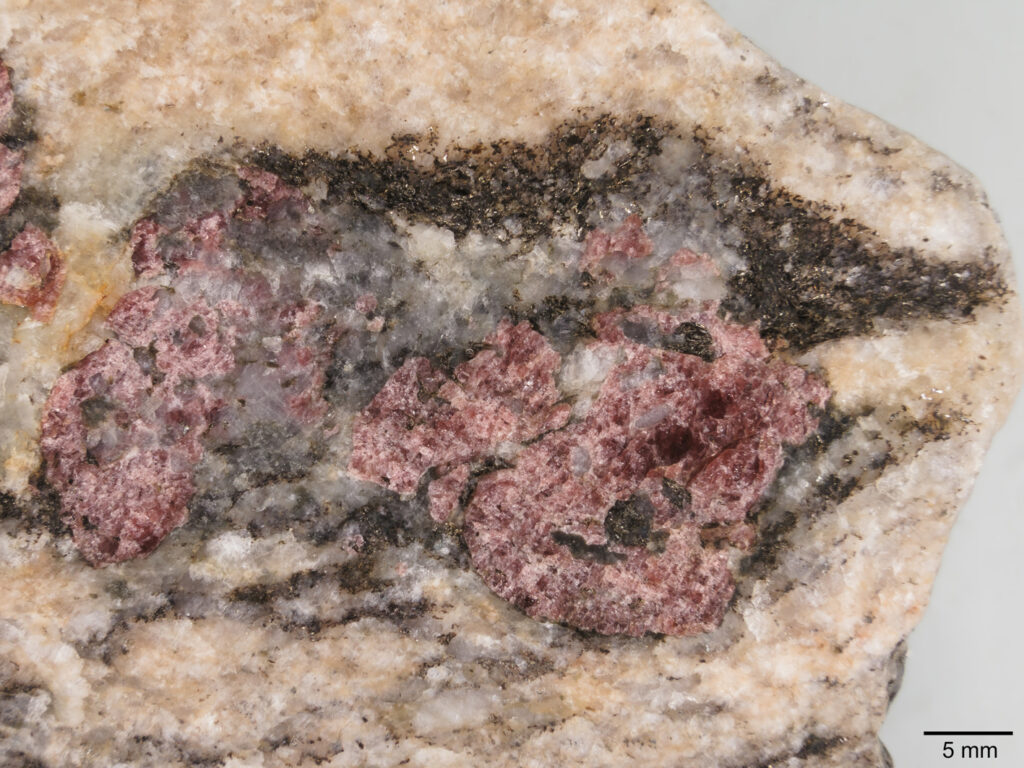

Das Västervik-Gebiet ist die Heimat mehrerer Leitgeschiebe (grauvioletter Västervik-Quarzit, Västervik-Fleckenquarzit, Västervik-Fleckengestein). Alle wurden mehrfach in der KFH gefunden, wobei die grauvioletten Västervik-Quarzite zeitweise ungewöhnlich häufig im südöstlichen Grubenvortrieb auftraten, viele davon auch als Windkanter.

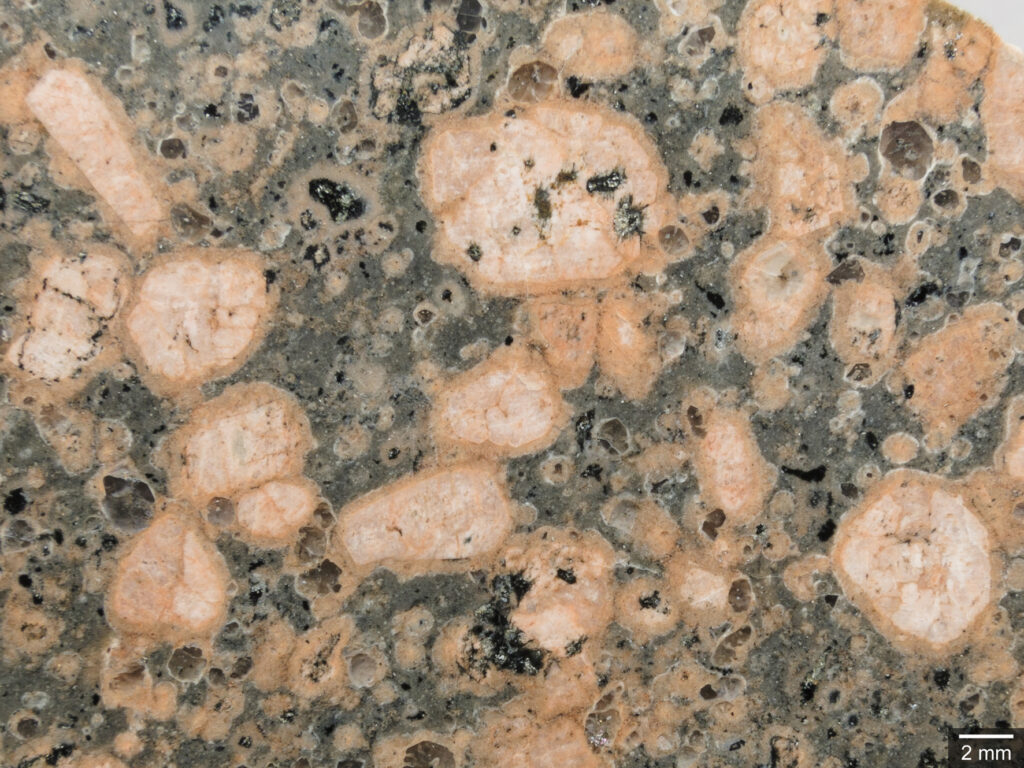

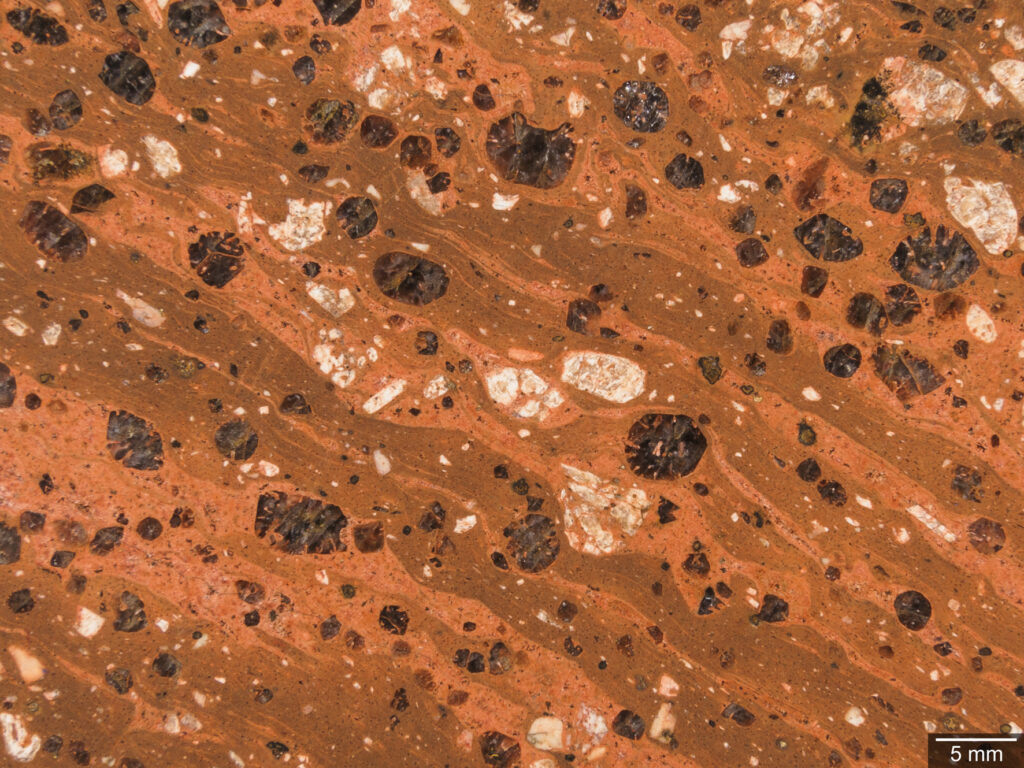

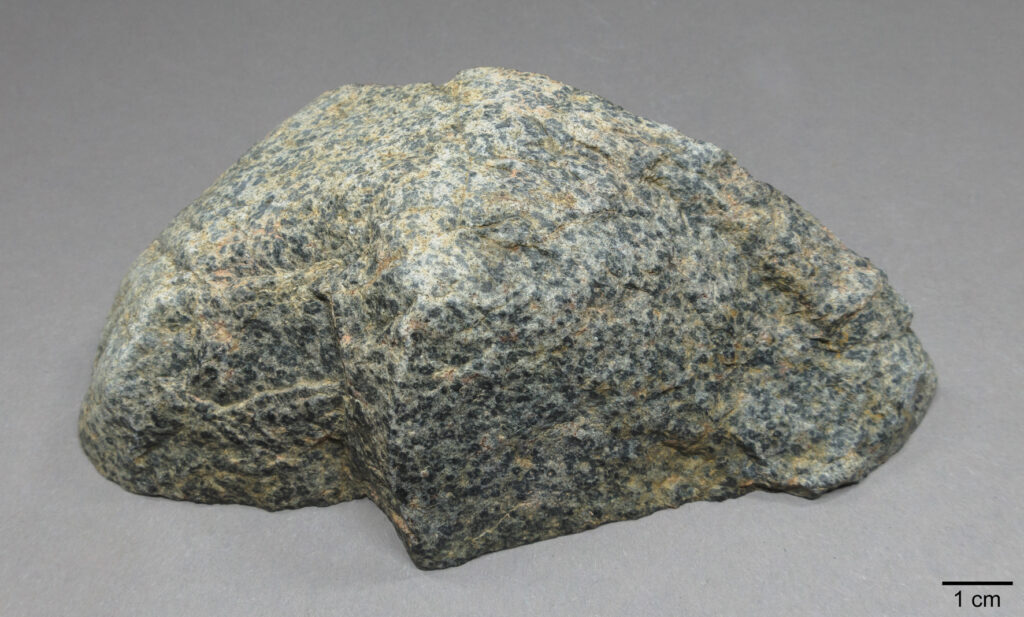

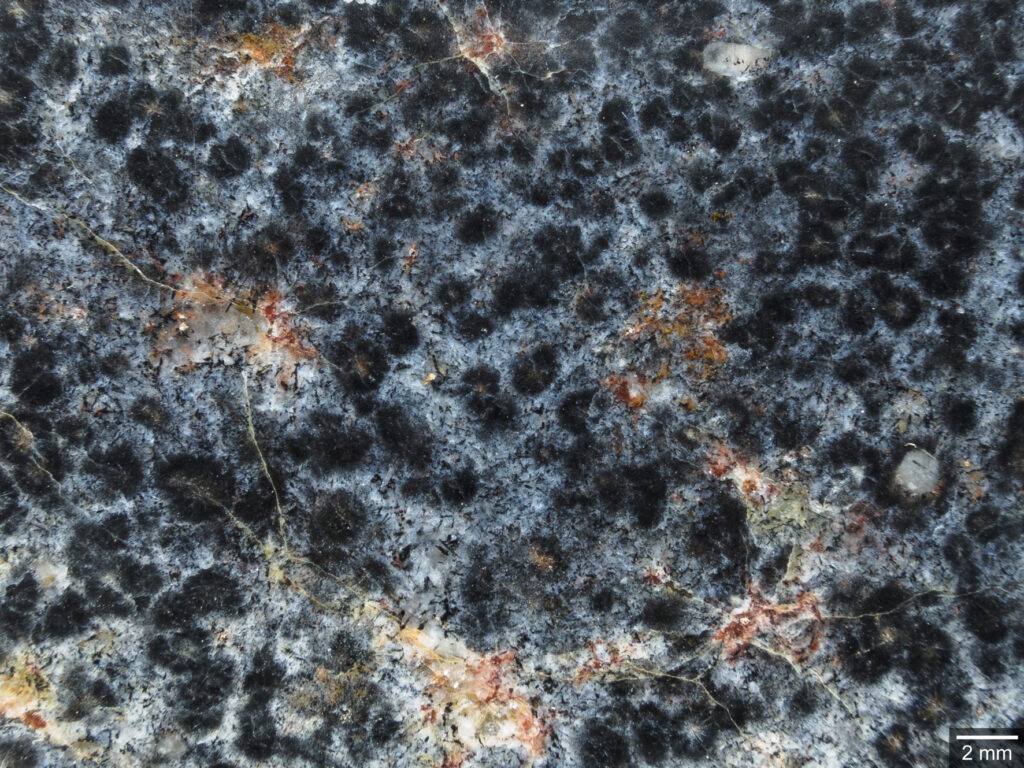

Vom Västervik-Fleckengestein (Västervik-Cordierit-Granofels) liegen aus der KFH etwa ein halbes Dutzend Funde vor. Ein herausragendes Exponat ist ein Großgeschiebe, an dem die Verwitterung zwischen den dunklen Cordieritflecken und der Grundmasse ein deutliches Relief gezeichnet hat. Der Granofels ist aus einem Sandstein mit tonigen Anteilen hervorgegangen. Die Tonminerale begünstigten zunächst die Bildung von orangerotem Feldspat und Glimmer. Nachfolgende Kontaktmetamorphose ist für die Bildung der runden Cordierit-Granoblasten verantwortlich, die von retrograd gebildetem schwarzem Biotit durchsetzt sind. Das zur Bildung von Cordierit erforderliche Eisen stammt aus unmittelbarer Nähe, aus den nun an Fe-Mineralen verarmten Säumen um die dunklen Flecken.

Der Gesteinstyp in Abb. 46 wurde in der Vergangenheit fälschlicherweise häufig dem Stockholm-Gebiet zugeordnet („Stockholm-Fleckenquarzit“). Genauere Untersuchungen vor Ort ergaben aber, dass solche glimmerführenden Quarzite mit weißen Sillimanit-Fibroblasten („Flecken“) aus dem Västervik-Gebiet stammen (s. Västervik-Fleckenquarzit).

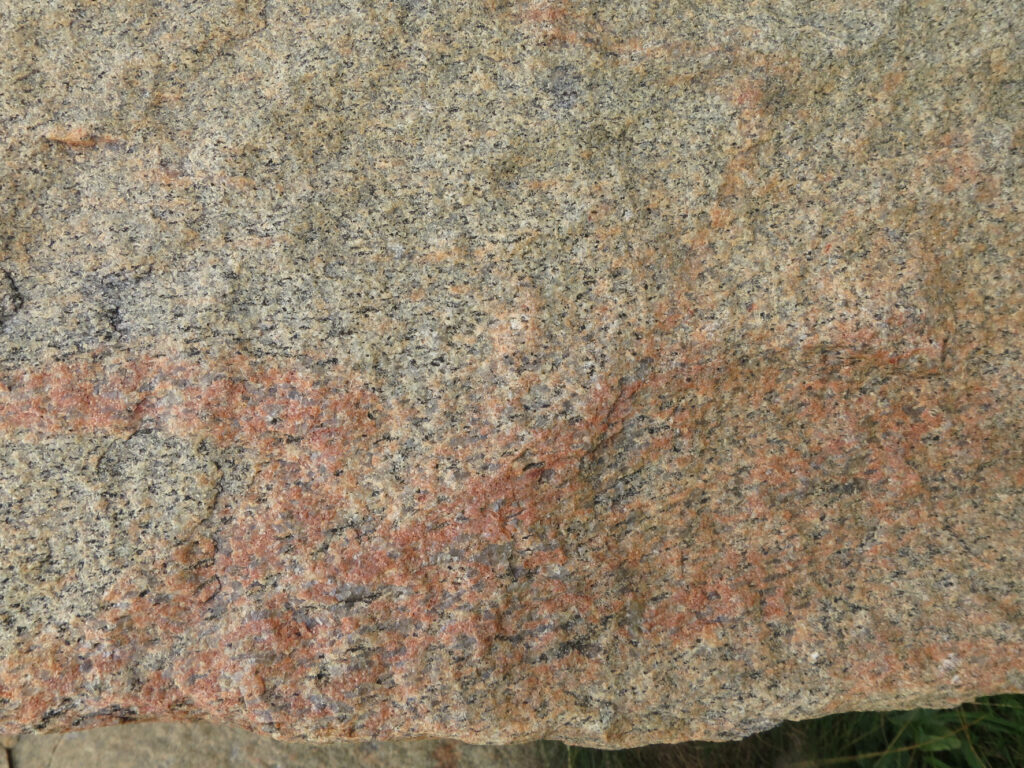

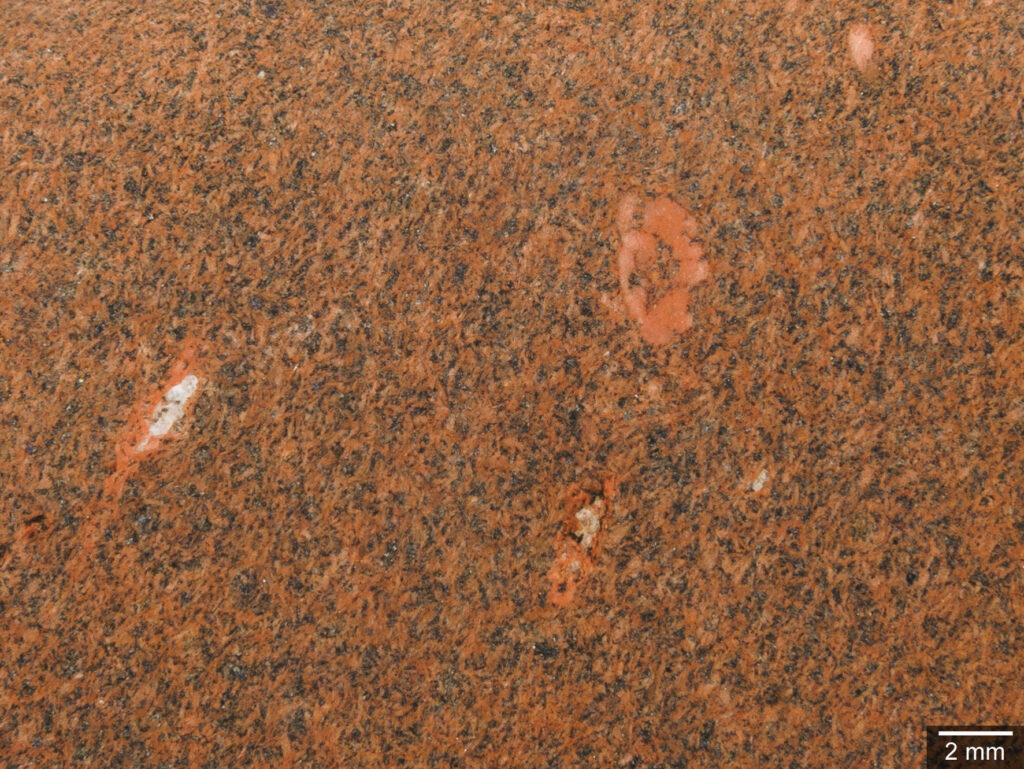

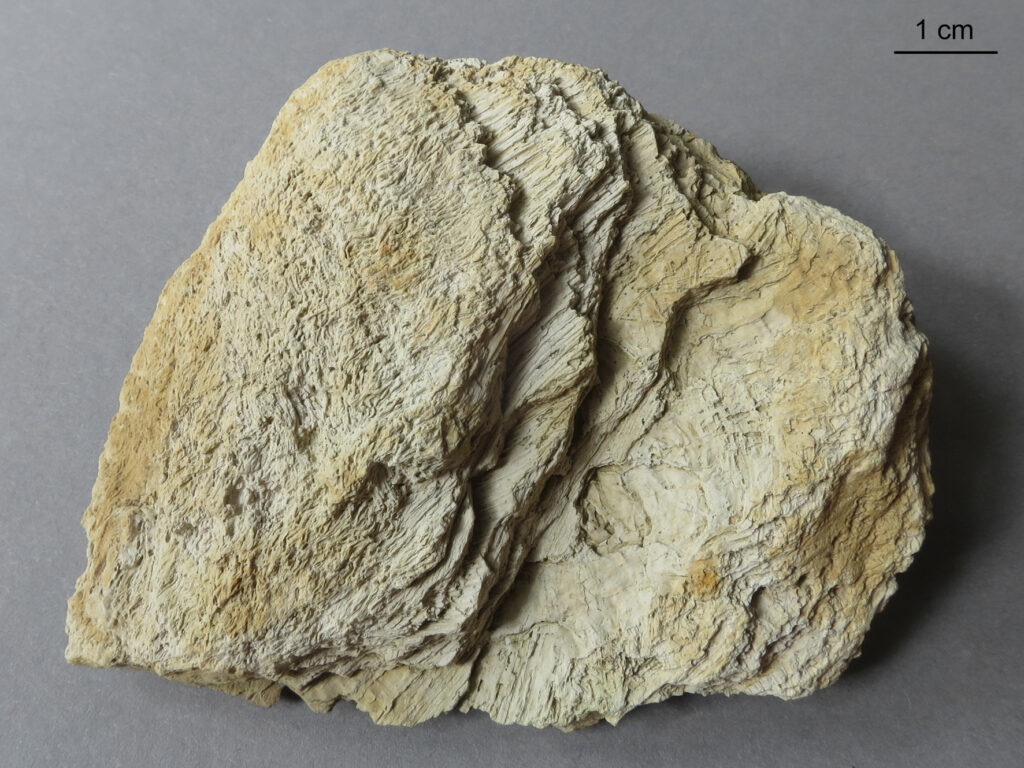

Leitgeschiebe aus SW-Schweden gehören, ebenso wie Rhombenporphyre und Gesteine aus dem Oslograben, zu den seltenen Geschiebefunden in Brandenburg. Ein zeitweise verstärkter Einfluss eines von Norwegen kommenden Eisstroms im Brandenburger Stadium der Weichsel-Kaltzeit könnte auch für den Transport SW-schwedischer Leitgeschiebe verantwortlich sein, z. B. des feingneisigen Schonen-Granulits (Abb. 47-48). Dieses Gestein entstand unter granulitfaziellen Bedingungen während der Svekonorwegischen Gebirgsbildung vor etwa 1 Milliarde Jahren. Es besteht ausschließlich aus rotem bis orangefarbenem Alkalifeldspat und dunkelgrauem Quarz. Kennzeichnend sind die feinen ausgewalzten, für Granulite typischen „Plattenquarze“. Dunkle Minerale fehlen, weil sie während der granulitfaziellen Metamorphose instabil wurden.

Eine Besonderheit dieses Fundes ist die Grünfärbung auf der Rückseite, wahrscheinlich die Folge einer „Charnockitisierung“, einer „trockenen“ Hochdruckmetamorphose, bei der es zur Bildung von Pyroxen kommt. Charnockitisierte Grundgebirgspartien sind von mehreren Lokalitäten in SW-Schweden bekannt. Im Unterschied zur Vorderseite des Geschiebes sind dunkle, von Hand aber nicht bestimmbare Minerale erkennbar (Pyroxen oder Amphibol/Biotit als retrograde Umwandlungsprodukte?). Ein Hinweis auf granulitfazielle Metamorphose ist die Anwesenheit von Magnetit, nachweisbar mit einem Handmagneten.

2.2. Sedimentärgeschiebe

Zu den häufigen Funden in der KFH gehören, wie auch in vielen anderen Kiesgruben in Brandenburg, Rotsandsteine aus dem Mesoproterozoikum (Jotnischer Sandstein), rotbraune und helle Sandsteine aus dem Unterkambrium, diese häufig mit Ichnofauna, weiterhin Kalksteine aus Ordovizium und Silur sowie Feuersteine und Kalksteine aus Oberkreide und Dan. Eine statistische Auswertung sedimentärer Geschiebefunde kann ENGELHARDT 1997: Abb. III 6-1 entnommen werden. Die Arbeit von ENGELHARDT & HOFFMANN 2012 zum Spurenfossil Syringomorpha zeigt Funde aus der KFH. Besonderheiten der KFH sind Muschelkalk-Geschiebe aus dem Vorkommen von Rüdersdorf (SCHNEIDER 2017) sowie mehrfache Funde von Konglomeraten, die der Trias zugerechnet werden (TORBOHM & BARTOLOMÄUS 2018).

Der Geschiebetyp der Lavendelblauen Hornsteine wurde durch den Baltischen Urstrom abgelagert, einem hypothetischen Flusssystem, das vor etwa 40 Millionen Jahren entstand, im Gebiet der heutigen Ostsee verlief und im Pleistozän verschwand (SCHULZ 2003, VAN KEULEN et al. 2012). Ein Teil der Lavendelblauen Hornsteine sind lose ordovizische bis silurische Einzelfossilien von lavendelblauer bis grauer Farbe. Ihr Herkunftsgebiet wird in der Bottensee und im westlichen Finnland vermutet. Funde sind von mehreren Lokalitäten und unterschiedlichen Horizonten (etwa Miozän bis Pliozän) bekannt, lokal treten sie auch gehäuft auf (Sylt, Niederlausitz, Emsland, SW-Mecklenburg, Niederlande und weitere Vorkommen). Aus der KFH liegen wenige Einzelfunde vor.

Eine Besonderheit der KFH ist das häufige Auftreten von Muschelkalk-Geschieben (über 80 Funde). Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um Lokalgeschiebe aus dem Vorkommen bei Rüdersdorf. Dieses liegt allerdings nicht in direkter Bewegungsrichtung des Eises, daher wird von einer Umlagerung aus saalezeitlichem Geschiebemergel ausgegangen, der aus dem Gebiet nördlich von Potsdam bzw. dem Berliner Raum stammt (SCHNEIDER 2017).

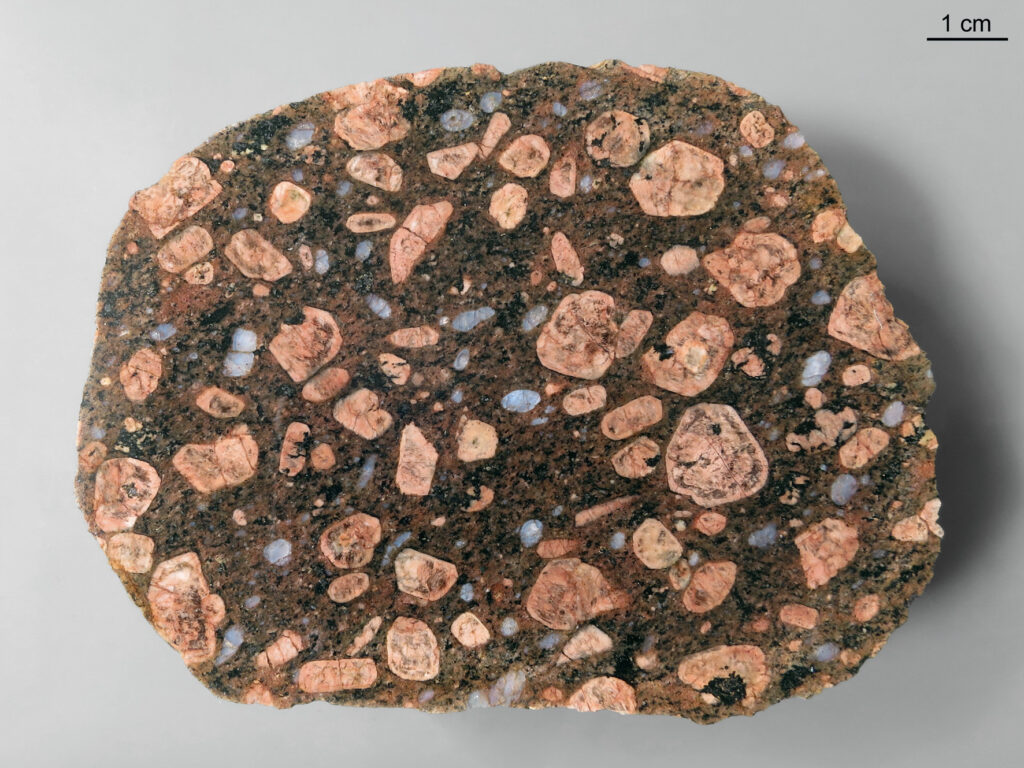

Ebenfalls bemerkenswert sind gehäufte Funde (bisher 8 Exemplare) eines bunten und monomikten Konglomerat-Typs (Trias– oder “Caliche“-Konglomerat). Es handelt sich um semiterrestrische und intraformationale Bildungen mit sparitischer Zementierung, sandiger Matrix und bunten Mergelklasten. Einige der Klasten weisen calcitgefüllte Risse auf und wurden als Caliche-Knollen aus aufgearbeiteten ariden Bodenhorizonten gedeutet. Ungeklärt ist bisher die genaue Herkunft der Konglomerate. Wahrscheinlich stammen sie aus einer mesozoischen Grabenfüllung in der Ostsee, südlich von Bornholm (Rønne-Graben) und sind dem Keuper bzw. der Oberen Trias zuzurechnen. Der Geschiebetyp wird von TORBOHM & BARTOLOMÄUS 2018 beschrieben, s.a. KNAUST 1997 und den ausführlichen Artikel auf dieser Seite.

Jurassische Kelloway-Geschiebe (Dogger/Callovien), im östlichen Brandenburg ein häufiger Geschiebefund, treten in der KFH nur selten in Erscheinung. Feuersteine aus Oberkreide und Dan sind sehr häufig zu finden, gelegentlich auch gefleckte Feuerstein aus dem Turon, „Hanaskog-Flint“ (Campan) oder „geschichtete“ Feuersteine. Weiterhin treten reichlich weiße Kalksedimente, teils weiche Schreibkreide, teils härtere Kalk- und Mergelsteine, teilweise mit Schwämmen, Schnecken, Muscheln und Seeigeln auf. Alle Stufen der Oberkreide konnten durch Bestimmungen der stratigraphisch leitenden Muschel Inoceramus nachgewiesen werden (SEIBERTZ 2004 und ENGELHARDT & SEIBERTZ 2023). Aus der Oberkreide SE-Schonens stammt das Tosterup-Konglomerat (Abb. 58). Zu den Geschieben des Dan gehören Bryozoenkalk, Faxekalk, Saltholmskalk und helle Feuersteine (Abb. 59-60).

In Horizonten mit gehäuften Funden von Elbgeröllen traten auch rote Feuersteine in großer Zahl auf. Eingelagerte Fe-(III)-Verbindungen (Hämatit) und schwarze, teils windpolierte und wüsten-lackartige Beläge sprechen für eine Exposition in einem warmen und trockenen Klima, z. B. zur Zeit des Holstein-Interglazials.

Aus der KFH liegen mehrere Hundert Exemplare von „Wallsteinen“ vor. Wallsteine sind gut gerundete, ellipsoidisch geformte Feuersteine mit unregelmäßigen, parabelartigen Schlagmarken. Sie werden als Brandungsgerölle eines tertiären Meeres (Paläozän bis Unter-Eozän) aufgefasst und erhielten ihre Form durch gegenseitige Abrollung bei fortwährender Umlagerung. An ihren gegenwärtigen Fundort gelangten sie als Geschiebe oder stammen aus glazial aufgearbeiteten Horizonten aus Hebungsstrukturen der näheren und weiteren Umgebung (SCHULZ 2003, ANSORGE 2018).

An Geschieben des Tertiärs wurden in der KFH dokumentiert: Aschgraues Paläozängestein (Paläozän); Faserkalke, Zementsteine (Eozän); Braunkohle, „Braunkohlenquarzit“, „Wurzel-Quarzit“, „Tertiär-Quarzit“, „Urtorf“ (Abb. 63), helle verkieselte Nadelhölzer bis zu einer Größe von 80 cm (Miozän); Bernstein, Stettiner Gestein, Stettiner Kugeln, Septarien aus dem Rupelton (Oligozän).

„Urtorf“ ist ein poröses, kieseliges, dünnplattiges und von nicht bestimmbaren Pflanzenresten vollgestopftes Gestein, das wahrscheinlich aus Verkieselungszentren in der Braunkohle stammt (verkieselter Braunkohlentorf). Funde sind südlich und östlich von Berlin sowie aus der Umgebung von Fürstenwalde belegt. GOTHAN & BENNHOLT 1929 beschreiben den Geschiebetyp sowie ein anstehendes Vorkommen aus einer Ziegeleigrube bei Saarow, wo das Gestein in Gestalt flacher, bis 5 cm mächtiger Linsen mitten in der Braunkohle beobachtet wurde. Die im Anstehenden braune bis rötlichgraue Farbe kommt Geschiebefunden durch Bleichung/Verwitterung abhanden. Die Autoren nennen grasartige und schilfähnliche Pflanzen als Hauptbestandteil des Urtorfs. Selten sind Blätter von Laubhölzern oder Reste von Wasserpflanzen (Seerosen-rhizome).

Raseneisenerz und lösskindelartige Kalk-Sand-Konkretionen sind wahrscheinlich quartäre Bildungen. In der KFH treten gelegentlich Knochen von Großsäugern auf (Mammut, Wollnashorn und Wildpferd). Funde der Sumpfdeckelschnecke Viviparus diluvianus werden dem Holstein, ein Massenfund der Schnauzenschnecke Bithynia tentaculata der Eem-Warmzeit zugeordnet.

2.3. Elbgerölle

In der KFH fanden sich zeitweise Gerölle der mittelpleistozänen Berliner Elbe in großer Zahl in den oberen weichselzeitlichen Schmelzwassersanden. Die Gesteine wurden aus ihren südlichen Herkunftsgebieten zwischen ausklingender Elster- und einsetzender Saale-Vereisung in das Gebiet von Potsdam transportiert und in ausgedehnten Schotterfächern abgelagert. Sie liegen heute unter mächtigen glazialen Ablagerungen. Ein Teil wurde durch das vorrückende Inlandeis des Saale- und Weichsel-Glazials in jüngere glaziale Sedimente eingetragen und ist im Gebiet zwischen Teltow und Fläming gelegentlich als geringe Beimengung zu nordischen Geschieben zu finden. Funde südlicher Gerölle aus dem Gebiet zwischen Teltow und Fläming werden an anderer Stelle ausführlich dokumentiert (Link folgt in Kürze).

Die Herkunftsgebiete der Elbgerölle erstrecken sich vom südlichen Brandenburg über den östlichen Teil Sachsens bis weit nach Westböhmen, in das Gebiet zwischen Pilsen und Prag, sowie nach Osten bis ins Riesengebirgsvorland. Grundlage für die Bestimmung der Elbgerölle sind die Arbeiten von Kurt Genieser (GENIESER 1953a, 1955, 1957, 1962, GENIESER & MIELECKE 1957). Seine Beschreibungen wurden durch SCHWARZ et al. 2012, SCHWARZ & LANGE 2013, 2017, SCHWARZ & RIEDRICH 2010 und SCHWARZ 2021 teilweise revidiert und erweitert. Die wichtigsten Gerölltypen sind:

- Milchquarz-Varietäten (streifig durchscheinende Quarze; Gerüst-, Strahlen- und Zellenquarze)

- Cherts und Hornsteine („Lydite“ und „Kieselschiefer“)

- Böhmische Quarz-Lydit-Konglomerate

- Achat-, Amethyst-, Chalcedon- und Jaspisgerölle sowie

- Gangbrekzien aus dem Osterzgebirge mit Paragenesen dieser Minerale

- Paläozoische Kieselhölzer (Döhlener Becken, permokarbonische Becken in Nordböhmen)

- kontaktmetamorphe „Knotengrauwacken“

- Kreidesandstein

- „Tertiärquarzite“/“Knollensteine“

- Postvariszische rhyolithische Vulkanite

- Känozoische Alkalivulkanite (Tephrite, Basanite, Phonolithe).

- Erdbrandgesteine

- Grüne „Serizitschiefer“

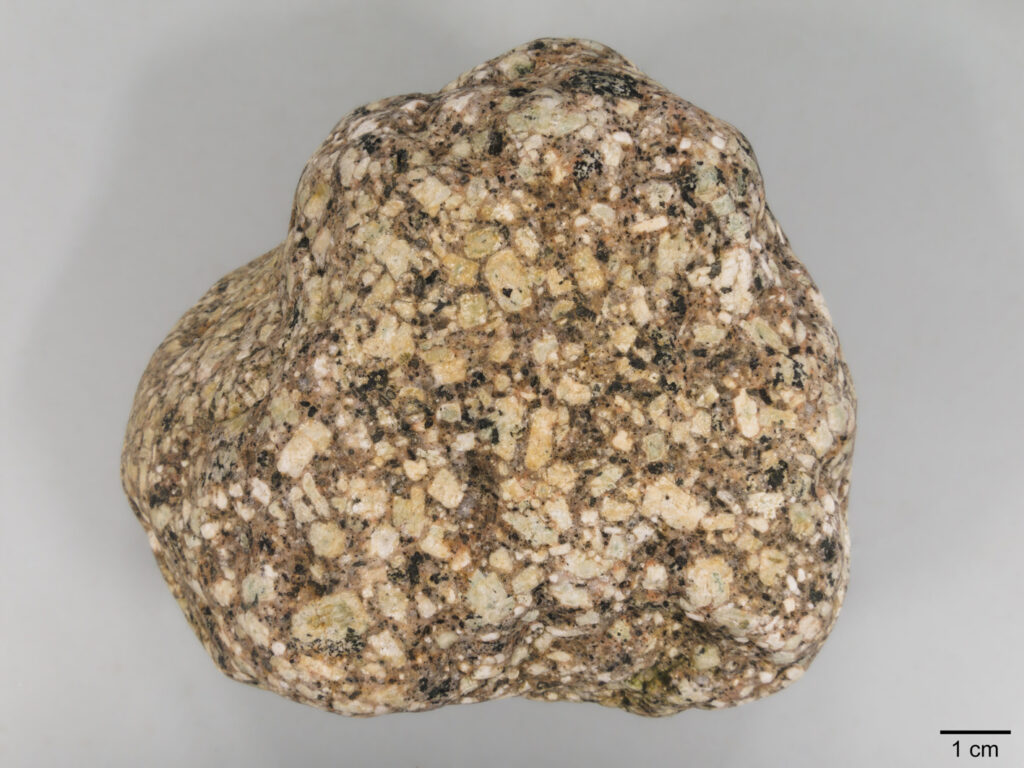

Außer Erdbrandgestein und Kreidesandstein konnten alle genannten Gerölltypen in der KFH dokumentiert werden. Am häufigsten sind Hornsteine/Cherts („Lydite“), tektonische Brekzien bzw. Gangbrekzien und Milchquarze. Alkalivulkanite (Tephrite, Olivinbasalte bzw. -basanite) treten in der KFH jedoch vergleichsweise selten auf, obwohl sie der häufigste Gerölltyp der Berliner Elbe sind.

Die schwarzweißen „Lydite“ sind die häufigsten Vertreter und zuver-lässiger Anzeiger einer südlichen Geröllgemeinschaft. Ein großer Teil der massigen und sehr zähen Gesteine stammt aus den Brdy südwestlich von Prag. Von dort sind keine allerdings Radiolarien bekannt, daher sollte der Gerölltyp nicht als Lydit (= paläozoische Radiolarite), sondern allgemeiner als Chert oder Hornstein bezeichnet werden. Neben den schwarz-weißen Cherts und Hornsteinen treten als typische Vertreter einer südlichen Geröll-gemeinschaft eine Reihe weiterer Farbvarianten sowie geschichtete Hornsteine („Kieselschiefer“) auf.

In der Grobkies-Fraktion finden sich gelegentlich Einzelgerölle von Amethyst, Achat, Chalcedon und Jaspis. Die folgende Chalcedon-Varietät ähnelt der Beschreibung des „rötlichgelben und weinroten Gelits“ in GENIESER 1955. Diese stammt aus Melaphyr-Mandelsteinen im Einzugsgebiet der Iser (Jizera) und Cidlina und ist das einzige Leitgeröll der oberen Elbe (alle anderen kommen aus dem Moldau-Beraun-Einzugsgebiet).

Aus dem Osterzgebirge stammen charakteristische Paragenesen aus Quarz, Amethyst, Achat und Jaspis. Solche Quarz-Amethyst-Brekzien, „Trümmerachate“ und „Strahlenquarze“ wurden in der KFH vielfach gefunden und bilden die „osterzgebirgische Geröllgemeinschaft“ (GENIESER 1957).

Die sog. „Knollensteine“ oder „Tertiärquarzite“ sind verkieselte konglomeratische Quarzsandsteine (Diamiktite) und eine charakteristische Erscheinung in südlichen Geröllgemeinschaften. Knollensteine bilden verstreute Vorkommen in Sachsen und Böhmen und sind oligozänen bis miozänen Alters. Typisches Merkmal vieler „Tertiärquarzite“ sind eckige bis abgerundete Quarzkörner, die in einer feinkörnigen und kieselig gebundenen Grundmasse „schwimmen“.

Die Alkalivulkanite aus der Eruptivprovinz des Egergrabens (Tephrite, Olivinbasalte bzw. -basanite, Phonolithe etc.) treten im Berliner Elbelauf in großer Zahl auf und sind der häufigste Gerölltyp in der Überkorn-Fraktion, in der KFH fehlen die Gesteine jedoch weitgehend. Vermutlich erlagen sie durch oberflächennahe Exposition weitgehend der Verwitterung oder wurden zeitweise nicht transportiert.

3. Literatur

ANSORGE J 2018 Wallsteine als Schiffsballast auf Gotland – [Cretaceous Flint Pebbles as Ship Ballast on Gotland, Sweden] – Geschiebekunde aktuell 34 (4): 106-117, 8 Abb., Hamburg/Greifswald.

BARTOLOMÄUS W & SCHLIESTEDT M 2006 Marmore als Urkalkgeschiebe – Archiv für Geschiebekunde 5 (1-5):27-56, 5 Taf., 6 Abb., Hamburg/ Greifswald 2006.

BRÄUNLICH M 2016 Kristallingesteine der nördlichen Ostsee (Teil 1: Rapakiwis) – Geschiebekunde aktuell 32 (2): 38-54, 17 farb. Abb., 3 Ktn., Hamburg/Greifswald.

EIßMANN L 1967 Rhombenporphyrgeschiebe in Elster- und Saalemoränen des Leipziger Raumes – Abhandlungen und Berichte des natur- kundlichen Museums „Mauritianum” Altenburg 5: 37-46, 2 Abb., 1 Tab., Altenburg.

ENGELHARDT G 1997: III-6 Sedimentärgeschiebe im Exkursionsgebiet, insbesondere in der Kiesgrube Fresdorfer Heide. – In: SCHROEDER JH [Hrsg.]: Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg. 4: Potsdam und Umgebung, 161-171, 8 Abb.; Berlin (Verl. Geo- wissenschaftler Berlin Brandenburg).

ENGELHARDT G 2016 Geschiebe aus der Kiesgrube „Fresdorfer Heide“ südlich von Potsdam. Teil I. Geologischer Rahmen der Kiesgrube und der Geschiebe-Garten auf dem Großen Ravensberg – Der Geschiebesammler 48 (4): 99-115, 8 Abb, 2 Taf; Wankendorf. (Link zum Artikel)

ENGELHARDT G & HOFFMANN R 2012 Zur unterkambrischen Ichnogattung Syringomorpha anhand norddeutscher Geschiebefunde I – Archiv für Geschiebekunde 6 (5): 281-324, 9 Taf., 9 Abb., 3 Tab., Hamburg/Greifswald Dezember 2012. ISSN 0936-2967

ENGELHARDT G & SEIBERTZ E 2023 Geschiebe aus der Kiesgrube „Fresdorfer Heide“ südlich von Potsdam (Brandenburg, N- Deutschland), Teil II. Oberkreide-Faunen und ihre Herkunft: Ein Überblick – Geschiebekunde aktuell 39 (4): 113-124, 7 Abb., Hamburg/Greifswald.

FRANZ HJ & WEISSE R 1965 Das Brandenburger Stadium. – In: Gellert HJ [Hrsg.]: Die Weichseleiszeit im Gebiet der DDR, S. 69-81; Berlin (Akad.-Verl.).

GENIESER K 1953a Einheimische und südliche Gerölle in den Deckgebirgsschichten von Dobrilugk. – Geologie, 2 (1): 35–57, Berlin.

GENIESER K 1955 Ehemalige Elbeläufe in der Lausitz. – Geologie, 4 (3): 223-279, Berlin.

GENIESER K & MIELECKE W 1957 Die Elbekiese auf der Teltowhochfläche südlich von Berlin. – Sonderheft Berichte d. Geolog. Gesellschaft, Bd II, Heft 4, S. 242-263, Berlin 1957.

GENIESER K 1957 Neue Beobachtungen im böhmischen Quartär. Geologie 6 (3): 331–337, Berlin.

GENIESER K 1962 Neue Daten zur Flussgeschichte der Elbe. – Eiszeitalter u. Gegenwart 13: 141–156, Öhringen/Württ.

GOTHAN W & BENNHOLT W 1929 Über Verkieselungszentren in der Märkischen Braunkohle – Braunkohle 1929, Heft 37, 7 S., 1 Tafel.

GOTHAN W & BENNHOLT W 1929 Über pflanzenführende Tertiärgeschiebe und ihren Ursprung – Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie (5), S. 81-87, Berlin.

HESEMANN J 1975 Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen – 267 S., 8 Taf. (1 Taf. im Anh.), 44 Abb., 29 Tab., 1 Kte., Krefeld (Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen).

KEULEN VAN P, SMIT F & RHEBERGEN F 2012 Ordovizische Lavendelblaue Hornsteine in miozänen bis altpleistozänen Ablagerungen des “Baltischen Flußsystems – Archiv für Geschiebekunde 6 (3): 155- 204, 39 Abb., 5 Tab., Hamburg/Greifswald Januar 2012.

KNAUST D 1997 Triassische Leitgeschiebe im pleistozänen Vereisungs- gebiet Nordostdeutschlands und deren Beziehung zur Kågerød- Formation von Bornholm (Dänemark) – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 148 (1): 51-69, 3 Taf., 5 Abb., 1 Tab., Stuttgart.

LANGMANN T & TORBOHM M 2017 Fleckenquarzite im Västervik-Gebiet – Geschiebekunde aktuell 33 (3): 77-82, 3 Abb. Hamburg/Greifswald, August 2017.

LE MAITRE RW et al. 2002 A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences, Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks.

OBST K, ANSORGE J, MATTING S et al. 2015 Early Eocene volcanic ashes on Greifswalder Oie and their depositional environment, with an overview of coeval ash-bearing deposits in northern Germany and Denmark – Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2015) 104: 21-79.

SCHEERBOOM H & SCHEERBOOM A 2010 „Witte Rapakivi“ is witte Filipstad- graniet – Grondboor & Hamer Nr. 2, 2010. S. 42.

SCHNEIDER 2017 Geschiebe aus der Kiesgrube „Fresdorfer Heide“ südlich von Potsdam, Teil II. Muschelkalk-Geschiebe – Der Geschiebesammler 49 (2): 47-71, 6 Abb., 4 Taf., Wankendorf, November 2017.

SCHNEIDER S & TORBOHM M 2020 Rhombenporphyre aus der Region Berlin/Brandenburg – Geschiebekunde aktuell 36 (1): 2-11, 6 Abb., Hamburg/Greifswald Februar 2020, ISSN 0178-1731.

SCHROEDER J H, WEIßE R et al. 1997 Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr.4: Potsdam und Umgebung, Selbstverlag Berlin 1997.

SCHULZ W 2003 Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler – 508 S., 446+42 meist farb. kapitelweise num. Abb., 1 Kte. als Beil., Schwerin (cw Verlagsgruppe).

SCHWARZ D, LANGE JM & RIEDRICH G 2012 Elbeleitgerölle aus den Brdy (Mittelböhmisches Waldgebirge) – Veröff. Museum für Naturkunde Chemnitz 35 (2012) 61-72.

SCHWARZ D & LANGE JM 2013 Leitgerölle in den pleistozänen Elbeterrassen zwischen Riesa und Torgau. – Veröff. Museum für Naturkunde Chemnitz 36 (2013): 143-156.

SCHWARZ D & LANGE JM 2017 Gravitationsgebänderte Achate in Elbeschottern nördlich von Dresden – Veröff. Museum für Naturkunde Chemnitz 40 (2017): 167-178.

SCHWARZ D & RIEDRICH G 2010 Neue südliche Gerölle in Ostsachsen und Südbrandenburg – Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung fluviatilen Gerölls aus Böhmen. – Der Aufschluss, 61: 187–193; Heidelberg.

SCHWARZ D 2021 Funde südlichen Gerölls in Südbrandenburg und Ostsachsen von der Neiße bis zum nördlichen sächsischen Elbtal – www.agates.click

SMED P & EHLERS J 2002 Steine aus dem Norden – Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland – 194 S., 83 Abb., 34 Taf.; Bornträger-Verlag Stuttgart, 1. Auflage 1994, 2. Auflage (2002).

STACKEBRANDT W & FRANKE D 2015 Geologie von Brandenburg. – 805 S., 313 Abb., 60 Tab.; Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung Stuttgart.

SEIBERTZ E 2004 Neue Funde von Inoceramen aus der Oberkreide Zentral-Brandenburgs (Turon bis Campan, Nord-Deutschland) und ihre paläobiogeographischen Beziehungen. – Geobiologie, 1: 223- 224; Göttingen.

SEIBERTZ E, BRUER T & NIEMANN J 2002 Geobiologische Prozesse während der Hauterive-Transgression in die unterkretazische Braunschweiger Bucht (NW-Deutschland). – Schr.-R. dt. geol. Ges., 21: 312-313; Hannover.

THIEKE HU 2002 Mittelpleistozäner Berliner Elbelauf. – In: STACKEBRANDT & MANHENKE [Hrsg.]: Atlas zur Geologie von Brandenburg, 42-43, Kt. 7; Kleinmachnow.

TORBOHM M & BARTOLOMÄUS W 2018 Funde monomikter Konglomerat-Geschiebe aus der Kiesgrube Fresdorfer Heide bei Potsdam – Geschiebekunde aktuell 34 (2): 34 – 41, 6 Abb., Hamburg/Greifs- wald, Mai 2018. ISSN 0178-1731.

TORBOHM M 2018 Südliche Gerölle des mittelpleistozänen Berliner Elbelaufes südlich und südwestlich von Berlin. – Manuskript, 141 S.

KEULEN PSF VAN, SMIT R & RHEBERGEN F 2012 Ordovizische Lavendelblaue Hornsteine in miozänen bis altpleistozänen Ablagerungen des “Baltischen Flußsystems – Archiv für Geschiebekunde 6 (3): 155-204, 39 Abb., 5 Tab., Hamburg/Greifswald Januar 2012. ISSN 0936-2967.

VINX R 2016 Steine an deutschen Küsten; Finden und bestimmen – 279 S., 307 farb. Abb., 5 Grafiken, 25 Kästen, Wiebelsheim (Quelle & Meyer Verlag).

VINX R 2011 Gesteinsbestimmung im Gelände – 3. Aufl., XI+480 S., 4 S/W-Taf., 418 Abb., 14 Tab., 5 Kästen, Heidelberg etc. (Spektrum Akademischer Verlag in Springer SBM).

WEISSE R 1997 II-3 Satzendmoräne auf gestauchtem Sockel in der Fresdorfer Heide. – In: SCHROEDER JH [Hrsg.]: Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg. 4: Potsdam und Umgebung. 95-100, 5 Abb., 1 Kt.; Berlin (Verl. Geowissenschaftler Berlin Brandenburg).

ZANDSTRA J G 1988 Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten ; Een beschrijving van ruim tweehonderd gesteentetypen (zwerfstenen) uit Fennoscandinavië – XIII+469 S., (1+)118 Abb., 51 Zeichnungen, XXXII farbige Abb., 43 Tab., 1 sep. Kte., Leiden etc. (Brill).

ZANDSTRA J G 1999 Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten, Foto’s in kleur met toelichting van gesteentetypen van Fennoscandinavië – XII+412 S., 272+12 unnum. Farb-Taf., 31 S/W- Abb., 5 Tab., Leiden (Backhuys).